四十九日とは葬式の後の、もっとも重要な法要です。四十九日の法要では何をすればいいのか、何をしてはいけないのかなど分からない人も多いかもしれません。

この記事では、初めて四十九日の法要を行う人のために法要で何を準備するのか、四十九日の数え方、喪中と忌中の違いなどをご紹介します。

法要の準備以外にも気をつけることがいくつかあり、四十九日の間に控えておくことや、しておかないといけないことも合わせてご紹介するので参考にしてみてください。

<この記事の要点>

・四十九日の期間中は新年の挨拶やお祝いは避けた方がよい

・四十九日を終えるまでは入籍や結婚式を延期するのが一般的

・四十九日の間にしておくべき最も大切な法要は「初七日法要」である

こんな人におすすめ

四十九日法要を控えている人

四十九日法要までの過ごし方に悩んでいる人

四十九日法要までの過ごし方で気をつけること

四十九日までは遺族の方が亡くなった人の死を悲しむ期間であり、宗教的に周りの人に死の穢れを伝染させないための期間だと言われています。

四十九日の法要までの期間が、お正月を迎える時期やお歳暮の時期、子供の節句の時期など様々な行事と被ることもあるかもしれません。

四十九日の法要までは何をしてはいけないのか、どうしても行いたい行事がある時にどうすればいいのかなどをご紹介するので参考にしてみてください。

新年の挨拶やお祝い

新年の挨拶やお祝いは、四十九日の期間は避けるのが一般的です。新年を迎えるお正月は、一年を無事に過ごせたというお祝いの意味も込められています。

身内の人が亡くなる不幸が起きたときには、無事に過ごせていないということや四十九日の期間は亡くなった人のことを想い悲しんでいる期間なので、お正月のお祝いは避けたほうが良いでしょう。

「あけましておめでとうございます」の挨拶はしないほうが無難です。喪中だと知らない人に、新年の挨拶を言われることがあるかもしれません。そういった場合には「おはようございます」「こんにちは」と普段どおりの挨拶を返すようにしましょう。その後身内がなくなったのでと、お断りをしておくと相手の人も理解してくれます。

おせち料理も四十九日の間は出しませんが、重箱にいれずに大皿に盛って出すことは良いとされています。ですが宗派や地域で変わってくるので、基本的にはしないほうが良いでしょう。

お年玉に関しても、一般的には渡しませんが子供や孫にお年玉をあげないのは、可哀相だという考えもあります。どうしても渡したいときには、ポチ袋に入れて渡すのではなくポチ袋以外の封筒にお小遣い・書籍代など書いて渡します。

神社へのお参り

四十九日の間は、神社へのお参りもできません。神社にある鳥居は神様の通る玄関とされているので、とても神聖な場所です。

そのため、穢れを運ばないようにするために鳥居をくぐることはもちろん敷地内に入ることはできないので、四十九日の忌明けをしてからの初詣なら問題ありません。

ですが、七五三などの子供の行事では健康に大きくなって欲しいという祈願の意味も込められており、家族の意向や子供の気持ちを優先してあげることも大切です。

こういった場合は、行事に関係する人たちやお参りする神社の神主さんたちにも事情を説明して、お互いに納得のいく形で行えるようにすると良いでしょう。

神社の関係者にお願いする時には、四十九日であること、どうしても行事を行いたいこと、どうすれば良いのかをよく聞くことが大切です。

鳥居をくぐることが出来ない四十九日の期間は、鳥居の外でまずお祓いをしてもらい、敷地内に入って行事を行うことができることもあります。地域柄や宗派などで変わってくるので、よく相談して行うようにしましょう。

入籍や結婚式

入籍や結婚式も、四十九日の間はしてはいけないと言われています。自分自身の結婚式などは、基本的に四十九日を終えるまでは延期にしておくほうが一般的です。一年の延期が難しい場合は、忌中を過ぎてから行うように手配しましょう。

現代では喪中の間でも結婚式を行う場合もあります。しかし神前式の場合は事前のお祓いが必要となり、特殊なものになるので注意が必要です。どうしても結婚式をする場合は、式場や両家の方々とよく話し合ってから行うようにすると良いでしょう。

入籍はおめでたいことですが、入籍のお祝いの食事会やパーティなどはせず書類を出すだけなら問題ないとされている場合もあります。

お祝いごとや祭りごとへの出席

事前に決まっていたことだとしても、出席をお断りするのが基本です。しかし現在は身内が亡くなる前に決まっていた行事には、参加しても良いという考え方もあります。

本来であれば、結婚式などの出席は控えますが、本人の気持ち次第で出席することも増えてきています。しかし招待している側が気を遣ってしまうこともあるので、お断りするのが無難とのことです。

結婚式などのお祝い以外にも、お祭りごとへの出席も辞退する方が良いとされています。お祭りというのは、神様を迎えて守ってくれた感謝を伝える儀式、神様と人との繋がりを深める儀式ともいえます。

四十九日の間に参加してしまうと、死という穢れを持ち込むことになってしまうのでお祭りへの参加はできません。

お歳暮やお中元

絶対に送ってはいけないわけではないのですが、四十九日の期間はお歳暮やお中元を送ることは控えたほうが良いとされています。送った先の地域柄や風習などによって、相手の捉え方も変わってくるので気をつけましょう。

お祝いごとではないので送っても問題ないと勘違いしやすいですが、穢れを広めてしまうという意味もあるので注意が必要です。

お歳暮やお中元を送る場合にも注意があり、普通に送るときとは異なる点があります。普通は、のし紙には紅白の水引が印刷されていますが、四十九日の期間に送る場合は白色で無地の奉書紙か白色の短冊を使用します。

お店で包装してもらう場合やネットショップで送る場合も、喪中であると伝えることで適切な対応をしてくれます。

旅行

他の人に「死」という穢れを運んでいかないように身を慎む期間でもあります。地域によって喪中の人が旅行すると悪いことが起こるとも考えられているので、四十九日の期間には旅行はしないようにしましょう。

亡くなった人が旅行を楽しみにしていた、遺族の人が悲しみに暮れて家にいることが出来ない場合など、少人数での旅行なら考えてみるのも良いでしょう。

周りの方から旅行に誘われることもあるかもしれません。心遣いをしてくれた人には、感謝を述べて納得できる方法を取るのが最適です。

引越しや家の新築

引越しや家の新築も四十九日以降に行うのが一般的ですが、考え方次第で引越しや新築をしても良いともいわれています。近年では、喪中に関係なく引っ越しをしている人も多くなってきています。

とはいえ、四十九日の期間は、亡くなった人が住んでいた家に残っていると言われています。亡くなった人との最後の別れをする為にも、可能な限り引越しや新築は延期しましょう。

忌中の間はしておかなくてはいけないことも沢山あるので、その中で引越しや新築の様々なことを執り行うのはとても大変です。新居を構えるとなると、地鎮祭などもしなくてはいけません。そうなると不謹慎だと思う人もいるでしょう。

引越しに関しては、会社や学校の関係でどうしても延期出来ない場合もあります。自身の生活が立ちいかなくなることを亡くなった方もが悲しむこともあるので、自分の生活を優先して引越しをするのは問題ないです。やむなく引越しをした場合は、住所が変わったことを喪中はがきで簡単に伝えると良いでしょう。

四十九日法要を迎えるまでしておきたいこと

遺族の方が気持ちの整理をする期間が四十九日の期間ともいわれていますが、四十九日の間にはしておかなくてはいけないことが多くあります。

身内を亡くした悲しみを抱えながら、遺品の整理や葬儀後の様々な法要の準備などをしなくてはいけません。四十九日の法要を迎えるまでにしておきたいことを知っておくことで、心に少しでも余裕が持てるようにしておくことも必要です。

法要を執り行う

四十九日の間にはいくつか法要を執り行わなくてはいけません。最も大切な法要は、亡くなってから7日目に行う「初七日法要(しょなのかほうよう)」と、49日目に行う「四十九日法要」です。

上記の2つの法要以外にも、四十九日までに7日ごとに忌日(きじつ)法要を行うのが基本です。その他にも「二七日忌(ふたなのか)、三七日忌(みなのか)、四七日忌(よなのか)、五七日忌(ごなのか)、六七日忌(むなのか)」などもあります。

この法要は、遺族のみで行います。読経や焼香は省略してお参りと供養をし、お供え物やお線香をあげて亡くなった方の供養をします。

初七日法要とは?

初七日法要とは、亡くなってから7日目の法要のことです。普通は亡くなった日を1日目として数えますが、地域や宗派によっては、亡くなった前の日から数えることもあります。

最近では葬儀と同じ日に行う地域も多くなってきています。親族が離れて住んでいると、仕事の関係などで集まることが難しくなるといったこともあり、7日目に行うよりも同じ日にしたほうが何度も足を運ぶ必要も無くなります。

葬儀と同じ日に初七日法要を行う時には「繰り上げ法要」「繰り込み法要」といった2種類の方法があります。

繰り上げ法要は、火葬した後に斎条に戻って初七日の読経を行う法要のことを指します。繰り込み法要は、告別式の後に斎条で初七日の法要をしてから火葬に行くという方法です。どちらの方法も斎条側のスケジュールや時間的な事柄で決まることが多くなっています。

毎日の供養

初七日までは、遺骨と位牌を安置しておくための仮の祭壇が必要です。この祭壇を「後飾り」と良います。初七日が終わったあとも四十九日の法要までの期間は、そのまま飾っておきます。

祭壇に向かい毎日手を合わせてお水とお線香を焚きます。お水は毎日変えて、お線香は四十九日までは24時間絶えずつけておくことが必要です。

24時間ずっとお線香を絶やさずつけるのが難しい人は、渦巻き状になっているお線香を使うと良いでしょう。渦巻き状になっているので、長時間つけることができるので便利です。

遺品の整理

遺品の整理も四十九日の期間にしておかなくてはなりません。親族や亡くなった人と仲の良かった人に形見分けとして、四十九日ごろには遺品を送る手配をしなくてはいけないからです。

遺品の整理は、遺族の方の気持ちの整理にもなります。亡くなった方の愛用品や服、装飾品などを片付けながら悲しみを乗り越えていくことも大切です。

遺品の整理をしながら形見分けの準備をしておくと良いでしょう。形見分けは時期も決まっており贈る品にも注意が必要なので、遺産相続のトラブルを避けるためにも遺品整理は亡くなった人を偲びながら整理することが大切です。

四十九日法要の準備

まずは四十九日の日程を決めることから始めます。日程が決まったら、法要を行うお寺や会場に依頼をしましょう。お寺などの都合の関係で、日程の変更や時間の変更をしなくてはならないこともあります。できるだけ早めにお寺などに相談しておくと良いでしょう。

四十九日には、祭壇を後飾りから仏壇に変える必要もあります。仮の位牌から本位牌に交換することも忘れずに行いましょう。本位牌にはいくつか種類があり、どのような位牌にするかを決めるのにも時間がかかります。戒名を入れるために、2週間程度時間が必要になるため、注意しましょう。

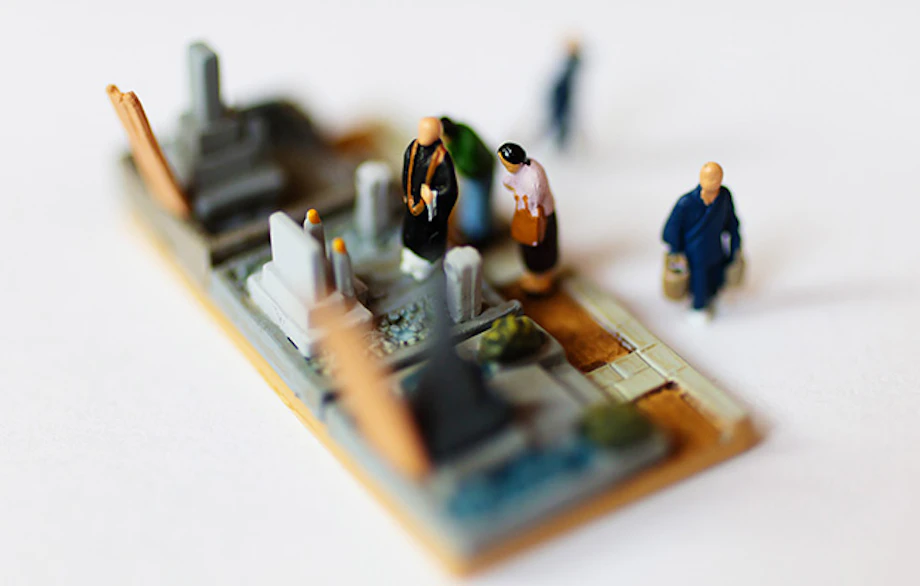

お墓を持っている場合は、四十九日法要が終わると同時に納骨も行います。塔婆はできるまでに時間がかかるので、早めに準備しておきましょう。お墓がない場合は間に合わないことが多いので、後から納骨を行います。

四十九日とは?

四十九日という言葉は、仏教の用語で亡くなった日から数えて49日目に行う追善法要のことを言います。仏教では、人が亡くなったら7日ごとに極楽浄土へ行けるかのどうかを閻魔大王などの十王が決めるのです。この最終判断が下るのが49日目と言われています。

地域によっては七七日(なななぬか)とも言われており、葬儀と同じくらいに大切な儀式です。

四十九日はどう数える?

四十九日の数え方は、亡くなった日を1日目と数えます。亡くなった日から数えて48日目が四十九日です。一般的には、四十九日法要は亡くなった日を含めて49日後に行われることが多いです。

地域によっては数え方が異なる場合もあります。関西地方では亡くなった日の前の日を1日目として数える地域もあり、その場合亡くなった日から47日後が四十九日です。

関西地方では、忌日の前の日にお逮夜(おたいや)という法要を行う慣習があるためそのような数え方になります。お逮夜とは、初七日や四十九日などの忌日の前夜のことです。

喪中と忌中の違い

喪中と忌中の違いは、亡くなってからの日数です。亡くなった人の死を悲しみ偲び遺族の方が悲しみを癒す期間のことを「喪中」といいます。

喪中は「喪に服す」ため「服喪(ふくも)」とも言い、一周忌までの期間で、二親等の遺族が3カ月から13カ月の間喪に服する期間です。

忌中は、社会との接触を避けるべき期間なので、四十九日の忌明けまでは、死の穢れが周囲に拡散しないように家に籠ることをいいます。忌中の間は、お祝いごとへの出席や旅行、神社への参拝が出来ないので注意が必要です。

忌中の期間は、配偶者や両親が50日間、子供や祖父母は30日間、兄弟姉妹が20日間と喪中とは期間が異なります。

喪中期間は故人との関係で変わる

喪中の期間は亡くなった人との関係で異なり、おおまかに決まっています。亡くなった人の配偶者と両親が12ヶ月から13ヶ月間、子供が3ヶ月から12ヶ月間です。祖父母や兄弟姉妹は、3ヶ月から6ヶ月間となります。

喪中の期間は、地域性や家庭の事情、亡くなった人と同居しているかなどで変わることがあるので気をつけましょう。近年では祖父母であっても、同居をしていなければ喪中にしないという人も多いです。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

四十九日法要を迎えるまでは、控えることがいくつかありました。お祝いごとの席に出席しないことや旅行、神社への参拝も控えるなどがあります。どうしても行いたい行事がある場合は、行事と関わる人たちとよく話し合って行うように気をつけましょう。

四十九日の数え方や毎日の供養の仕方、四十九日法要までの準備などしておかなくてはいけないことが、多くあるので参考にしてみてください。分からないことがあれば、小さなお葬式へご相談ください。

法事・法要以外にも、葬儀全般に関する悩みや疑問があれば「小さなお葬式」へご相談ください。知識豊富な専門スタッフが24時間365日サポートします。

よくある質問

四十九日まではどのように過ごせばいい?

四十九日法要までの過ごし方で気をつけることは?

四十九日の数え方は?

四十九日法要の準備は何をすればいい?

「喪中」と「忌中」は何が違うの?

喪中期間は故人との関係によって変わるの?

忌引き休暇は、実は労働基準法で定められた休暇ではありません。ホゥ。