墓じまいをする場合のお布施はどうしたらよいのでしょうか。この記事では、墓じまいをする際に目安となるお布施の金額をはじめ、墓じまいの流れや準備、マナーなどの注意点についてわかりやすく解説します。墓じまいをする予定のある方はぜひ参考にしてみてください。

<この記事の要点>

・墓じまいの流れとして、はじめに受け入れ先を決め、墓地の管理者に伝えて必要書類を用意する

・閉眼供養のお布施の目安は、菩提寺の僧侶であれば3万円~10万円程度

・注意点として、親族に了承を得て、墓地の管理者へこれまでの感謝の気持ちを伝える

こんな人におすすめ

墓じまいをする予定のある方

墓じまいのお布施について知りたい方

墓じまいの流れや留意点を知りたい方

墓じまいとは?

墓じまいとは、お墓を撤去し墓所を更地にして土地の所有権をお寺や霊園に返還することを指します。

お墓が建っている土地はお墓の所有者のものではなく、墓地の管理者のものです。したがって、墓じまいを行うことは土地を返還することにもなります。

墓石の中の遺骨は、お墓の撤去後に新しい納骨先に納めなければなりません。新たな墓地に遺骨を移すことを「改葬(かいそう)」と呼び、墓じまいには改葬が欠かせません。

墓じまいの流れ

墓じまいはある程度流れがきまっているため、あらかじめ手順を確認しておくと円滑に進められるでしょう。ここからは墓じまいの流れについて解説します。

受け入れ先を決定する

お墓を移動するために墓じまいを行う場合は、はじめに受け入れ先をきめましょう。受け入れ先は短期間ではきめられません。後回しにしてしまうと、受け入れの準備が整うまでお墓を移動できないので注意が必要です。

現在の墓地の管理者に連絡する

墓じまいを実施することがきまったら、墓地の管理者に連絡しましょう。墓地の管理者は、長きにわたりお墓を管理してくれています。連絡をせずにいきなりお墓の撤去準備をすることは大変失礼な行為です。円満に墓じまいを行うために、墓地の管理者に連絡することを忘れないようにしましょう。

必要書類を用意する

続いて、墓じまいに必要な書類である「受入証明書」「埋葬証明書」「改葬許可書」の3つを揃えます。受入証明書は、新しい納骨先から無料で交付してもらえるので、最初に受け取るようにしましょう。

次に、現在お墓のある墓地の管理者から埋葬証明書を交付してもらいます。民営や公営の墓地の場合は、所定の用紙に必要事項を記入するだけで交付してもらえます。

お寺の場合は「離檀料(りだんりょう)」と呼ばれる感謝の気持ちを示すお布施が必要になることがあるので注意が必要です。離檀料の目安は、10万円~30万円であることが多いでしょう。

受入証明書と埋葬証明書を揃えたら、自治体に出向いて改葬許可書を交付してもらいましょう。発行手数料は無料の地域と1,000円ほどかかる地域があるので、事前に調べることをおすすめします。

閉眼供養と解体を実施する

書類をそろえたら、次はお墓から逝去した方の魂を抜くための「閉眼供養」を行います。お墓には、ご先祖様の魂や家族の祈りが込められています。閉眼供養は墓じまいにおいてとても重要な儀式なので、一般的には行うものとされています。

閉眼供養が終わったら、石材店に依頼してお墓を解体してもらいましょう。

開眼供養を実施する

新しい受け入れ先にお墓を建立したら、墓石に逝去した方の魂を入れるための「開眼供養」を行います。その後、納骨室に遺骨を納めて墓じまいは終了です。更地にした土地の整備も忘れずに石材店に依頼しましょう。

墓じまいのお布施

墓じまいをする際は、僧侶にお経を読んでもらい閉眼供養をします。閉眼供養には僧侶に渡すお布施が必要になります。

お布施の金額の目安は、お世話になっているお寺の僧侶であれば3万円~10万円、僧侶手配業者で手配した僧侶であれば3万円~5万円程度です。

お墓がお寺とは離れた場所にあり、僧侶が移動を必要とする場合は交通費として別途「お車代」を渡す必要があります。

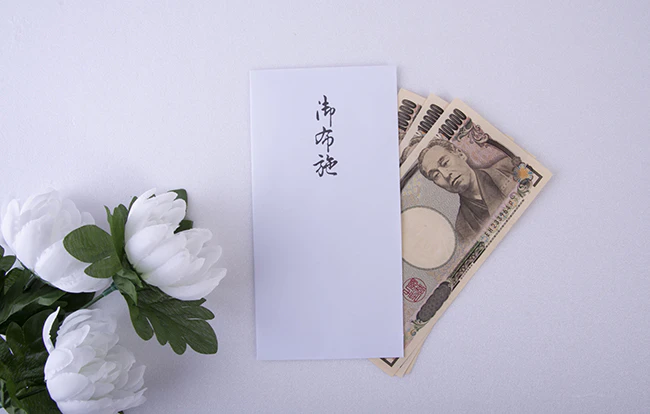

お布施に関する作法

お布施として用意したお札を裸で渡すことはマナー違反です。お布施は袋に入れて包む必要がありますが、袋の選び方や渡し方にも作法があります。

ここでは、お布施に関するマナーについて解説します。

袋の選び方

金銭を包む袋は、白い無地の封筒か奉書紙を選びます。白い無地の封筒は、コンビニやスーパーでも販売されています。

白い袋を使用する場合は、郵便番号を書く欄が設けられていない一重の封筒を選びましょう。二重封筒は「不幸が重なる」ことを連想させるので、お布施では使用しないようにしましょう。水引がある封筒を選ぶ地域もありますが、基本的には白い無地封筒で問題ありません。

一方で、奉書紙を使用した包み方は、正式でもっとも丁寧な包み方とされています。奉書紙で包む場合は、慶事と同じ折り方で折りましょう。詳しい包み方はこちらの記事をご参照ください。

書き方

袋には表書きを書く必要があります。書くときは、筆もしくは筆ペンを用いて、濃い墨で書きましょう。中央上部に「御布施」、下部に自身の氏名を書きます。お車代もお渡しする場合は、中央上部に「お車代」と記入します。

渡し方

お布施は、袱紗(ふくさ)と呼ばれるお布施や香典袋を包む四角い布に入れて持参します。封筒のまま渡すとマナー違反になるので注意が必要です。渡すときは、相手が表書きを読めるような向きで渡しましょう。

お札の入れ方

お札は、袋のおもて面からお札を出したときに肖像画が先に見えるように入れましょう。また、袱紗は左側に取り出し口を持ってきたときに、表書きが上を向くように包みます。

お布施の金額が3万円を超えるときは、切手盆が取りつけられた袱紗や爪の袱紗を用いることも少なくありません。

墓じまいを行う理由

墓じまいをする方は年々増加傾向にありますが、どうして墓じまいをするのでしょうか。

ここからは、墓じまいを実施する理由について解説します。

お墓の継承者がいない

近年では、未婚率の上昇や少子化によりお墓の跡継ぎがいない方が増えています。そのため、自分の代でお墓を手放して墓じまいを行う方が多いようです。

参拝が困難

生まれ育った町から離れて暮らしている方は、頻繁にお墓参りをすることが難しいでしょう。お墓を維持できる方が近くに住んでいないことも、墓じまいをする理由になるでしょう。

一昔前までは、お墓は長男が引き継ぐことが一般的でしたが、今ではその文化も薄まってきています。また、お墓にかかわりのある方が全員高齢で体力的にお墓参りに行くのが困難であるという事情もあります。

経済的なゆとりがない

お墓を建てた後も、お墓の維持費として管理費やメンテナンス費を寺院や霊園に継続的に支払う必要があります。そのため、経済的にゆとりのない方はお墓を保有し続けることが難しいと感じられるでしょう。お墓の維持費を支払う必要がなくなることも、墓じまいをする理由になっているようです。

また、お墓の継承者への負担を考慮して墓じまいをする方もいます。お墓の継承者は自身の子供になることが多いので、子供の負担を考えて墓じまいをしたいと考える方も少なくありません。

お墓の撤去と聞くと、負の印象を持ってしまう方も多いでしょう。しかしながら、墓じまいはご先祖様に対して失礼な行為ではありません。墓じまいを行う理由はさまざまなので、イメージにとらわれすぎないようにしましょう。

墓じまいを行うときの留意点

円滑に墓じまいを行うために、知っておきたいいくつかの注意点があります。これらをないがしろにするとトラブルが生じる場合もあります。ここからは、墓じまいを行うときの留意点について解説します。

親族に了承を得る

墓じまいは独断で実施しないようにしましょう。メリットもある墓じまいですが、お墓を撤去する行為に対して否定的な意見を持たれる方もいます。

反対意見をお持ちの方の意向を無視して実施してしまうと、後々トラブルに発展する恐れがあるので注意が必要です。

また、費用の支払いについても相談しておくようにしましょう。誰が費用を支払うのかはっきりしないまま墓じまいを行ってしまうと、親族間で揉める恐れがあります。

墓地の管理者に感謝を伝える

墓地を管理している方は、お墓に異常がないか日々巡回しています。お墓の維持に尽力してくれている方に連絡なく墓じまいを行うと、相手は不快に感じるかもしれません。

今までお世話になった感謝の気持ちも込めて、墓じまいをする際は墓地の管理者にも連絡しましょう。

不法投棄されないようにする

お墓の解体業者はたくさん存在するので、解体料金の安い業者に依頼したいという方もいるでしょう。しかしながら、料金だけを重視してしまうとサービスの質が悪かったり、取り外した墓石を不法投棄されてしまったりする可能性もあります。

そのようなトラブルを避けるためには、複数の解体業者から見積りを出してもらい、サービスの内容を比較検討することをおすすめします。

墓じまいでの服装

墓じまいでは平服を着用するのが一般的です。平服とはいえ、普段着のようなカジュアルな格好をしてしまうと場の空気にふさわしくありません。暗い色のスーツを着用するのがマナーです。

夏のように気温の高い時期には、半袖のシャツや略喪服を着用しても問題ありません。

墓じまいの持ち物

墓じまいの際は、通常のお墓参りと同様に線香、ロウソク、花、掃除道具などを持参します。ご先祖様やお墓の管理者への感謝の気持ちを込めて、最後のお供えと掃除をします。

墓じまいの法要に使用する仏具は、石材店や僧侶が持参することが多いでしょう。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

墓じまいとは、何らかの事情でお墓の維持が難しくなったり遺骨を移動したりする際にお墓を撤去することです。

お墓には、逝去した方の魂が宿っているので撤去前に閉眼供養を行って故人の魂を抜く必要があります。閉眼供養の際は、僧侶に読経してもらうのでお布施を渡しましょう。

墓じまいは頻繁に行うものではないので、疑問をお持ちの方もいるでしょう。墓じまいについてお悩みの方は小さなお葬式にご相談ください。専門知識を持ったスタッフがお悩みに寄り添いながら疑問にお答えいたします。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

一日葬とは、通夜をはぶいた葬儀形式のことです。ホゥ。