この世界には、偉人と呼ばれる人がたくさんいます。そんな偉人たちの葬儀については、こちらの記事で以前にご紹介しました。

偉人たちの置かれていた状況や人柄などは、葬儀の様子からも知ることができます。しかし、偉人が最期に何を考えていたのか、何を思って最期を迎えたかを知るには、その偉人が残した言葉をみるのが一番でしょう。

そこで今回は、偉人が最期に残した言葉をご紹介します。

<この記事の要点>

・偉人たちの最期の言葉から、彼らの価値観を理解できるでしょう

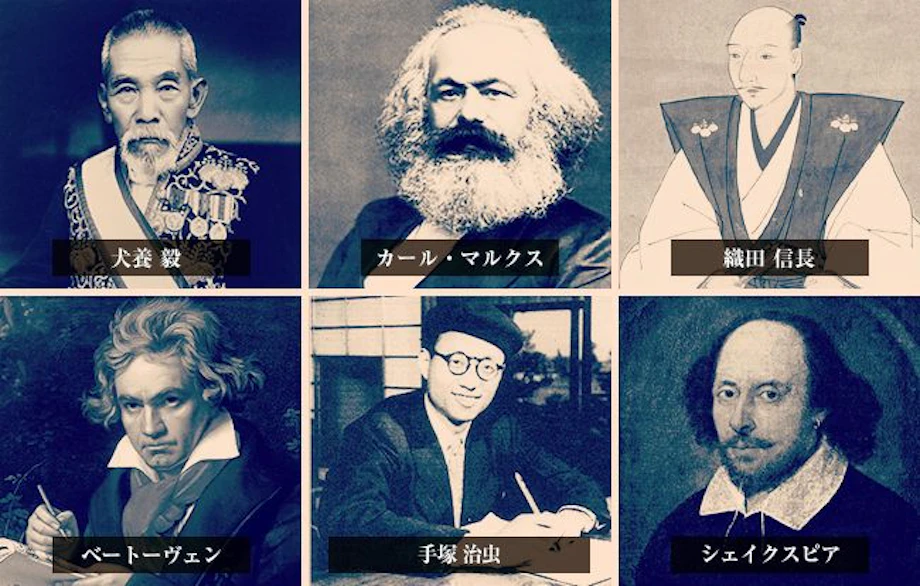

・満州事変の際にも話し合いでの解決を望んだ日本の政治家の犬養毅は「話せばわかる」と言い残した

・劇作家のウィリアム・シェイクスピアは「人間一度しか死ぬことはできない」という言葉を残した

こんな人におすすめ

偉人の名言を知りたい方

日本の偉人たちが残した言葉

犬養毅(いぬかい つよし)

「話せばわかる」

犬養毅は日本の政治家で、中国進歩党や立憲国民党の総裁、文部大臣、外務大臣、内務大臣、内閣総理大臣など多くの役職を歴任しました。

犬養は自宅でくつろいでいるときに襲撃にあい、記録上は銃撃による暗殺となっています。犬養は銃撃を受けたあと、駆けつけた女中たちに襲撃犯を連れて来いと命じたあと、この言葉を言いました。満州事変の際にも話し合いでの解決を望んだ、犬養らしい言葉だといえます。

吉田松蔭(よしだ しょういん)

「身はたとひ 武蔵野野辺に 朽ちぬとも 留め置かまし 大和魂」

吉田松蔭は江戸時代の長州藩士で、明治維新に大きな影響を与えた思想家です。自身で松下村塾という学問所を開き、そこで高杉晋作や久坂玄瑞、伊藤博文などを教育しました。

松蔭は倒幕を企てたとして、30歳のときに斬首刑に処されています。道半ばでの退場となりましたが、松蔭の教えを受けた人物たちが明治維新を成功させているため、まさにこの言葉の通り松蔭の意思は受け継がれていたことがわかります。

手塚治虫

「となりの部屋へ行くんだ。仕事をする。仕事をさせてくれ」

手塚治虫は日本を代表する漫画家で、漫画やアニメの基礎を築いた「漫画の神様」としても知られています。

手塚治虫は癌で亡くなっていますが、入院中にも漫画を書き続けていたという逸話が残っています。それほどまでに仕事熱心かつ漫画に対する愛情が大きかったため、この最期の言葉にしても偽りない本心だったのでしょう。

織田信長

「是非に及ばず」

織田信長は、安土桃山時代の戦国武将です。日本で初めて天下統一に近づいた人で、豊臣秀吉や徳川家康と合わせて戦国時代の中心人物として知られています。織田信長に関しては苛烈で残酷な人というイメージがありますが、誰よりも先を見ることに長けた聡明な人で、伝わっているような残酷さはなかったともいわれています。

信長の遺言はいくつかありますが、この「是非に及ばず」というのが最も信ぴょう性が高いといわれています。この解釈にもいくつかあり、「もはやどうすることもできない。あきらめた」というものもあれば、「謀反の是非を問うまでもなく戦え!」というものもあります。信長のイメージやこれまでの行いからすれば、後者の解釈のほうがしっくりきますね。即断即決の信長らしい言葉です。

高杉晋作

「おもしろき こともなき世を おもしろく」

高杉晋作は、江戸時代の長州藩士です。先に紹介した吉田松陰の松下村塾の門下生で、奇兵隊を含む諸隊の設立など、尊皇攘夷を掲げて活動を行っていました。その非凡な才能は吉田松陰だけでなく、さまざまな人が認めていました。

高杉の辞世の句として有名なこの言葉は、世界を変えたいという思いや、志半ばで逝かなければならない不運を嘆く気持ちが込められています。この句には「すみなすものは 心なりけり」という下の句がありますが、これは看病していた尼がつけたとも、以前に高杉が読んでいたともいわれています。いずれにせよ、心意気次第で面白く生きていけるというこの下の句は、上の句を受けての言葉としてはスッキリはまる言葉ではないでしょうか。

余談ですが、高杉はこの句を読んだ後に何度か言葉を交わし、「おもしろいのお」とつぶやいて息を引き取ったともいわれています。

世界の偉人たちが残した言葉

ウィリアム・シェイクスピア

「人間一度しか死ぬことはできない」

ウィリアム・シェイクスピアは、イギリスの劇作家・詩人です。ルネサンス時代の演劇界を代表する人物で、最も優れた英文学の作家ともいわれています。

一般的に、「死」は否定的・悲観的に捉えることが多いものです。しかし、シェイクスピアのこの言葉は、死を否定的には捉えていません。「一度しか死ぬことはできない」という言葉は、劇作家として数々の物語、様々な人生を描いてきたからこその言葉なのでしょう。

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン

「諸君、喝采したまえ、喜劇は終わった」

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンはドイツの作曲家で、楽聖とも呼ばれる音楽史上で欠かすことのできない人物です。交響曲第5番の運命や、交響曲第9番は音楽の分野にいない人でも知っているでしょう。

ベートーヴェンのこの言葉は、ローマ帝国の初代皇帝アウグストゥスの言葉「喝采せよ、劇は終わった」が元になっていて、自分の病気に対して無力であった医者に対する皮肉の言葉だったといわれています。ベートーヴェンは冗談を言ったり、無遠慮な振る舞いを見せたりすることも多く、このような発言も珍しくはなかったようです。

マハトマ・ガンディー

「束縛があるからこそ、私は飛べるのだ。悲しみがあるからこそ、高く舞い上がれるのだ。逆境があるからこそ、私は走れるのだ。涙があるからこそ、私は前に進めるのだ」

マハトマ・ガンディーは、インドの弁護士・宗教家・政治指導者です。非暴力・不服従という思想を提唱し、インドの独立やイギリスの連邦化に大きな影響を与えました。

ガンディーは暗殺される3カ月前にこのような詩を読んでいて、遺言詩と呼ばれています。何度も投獄されながらも、暴力に訴えることなくインド独立を願ったガンディーの、まさに生き様ともいえる言葉ですね。

アレクサンドロス3世

「最強の者が帝国を継承せよ」

アレクサンドロス3世は、アレクサンダー大王として知られている古代マケドニアの王です。ナポレオンが列挙した七大英雄に名を連ね、同じく七大英雄であるハンニバルやカエサルからも英雄視されているという、まさに英雄の中の英雄といえる人物です。

アレクサンドロス3世率いるマケドニアは、東西およそ4,500kmに及ぶ地域を支配し、征服王という異名もありました。アレクサンドロス自身がまさに最強ともいえる存在であったため、自身の後継者にも同じ条件を求めることはおかしくありません。それほどでなければ、マケドニアという国を支配することはできなかったのでしょう。

カール・マルクス

「最後の言葉なんてものは、十分に言いつくさずに生きて来た阿呆どもの言うことだ」

カール・マルクスは、ドイツの哲学者・革命家です。資本論という本を書き、マルクス主義という体系を確立させた、20世紀の世界に最大級の影響を与えた人物のひとりです。マルクス主義は科学的社会主義のことで、資本主義の発展によって共産主義社会が到来することを予見しました。

マルクスは当時の社会からすれば敵を作りやすい主義の持ち主でしたが、意地が悪く喧嘩好きという性格から人間的にも敵が多かったようです。この最後の言葉にしても、喧嘩腰であることは一目瞭然です。しかし、人生の最後に何も言うことがないほどに、自分を表現してきたという自信の現れでもあるところが、マルクスらしいといえるでしょう。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

世界的に有名な偉人であっても、その境遇などから遺言が残されていないこともあります。

今回ご紹介したように、偉人の思いに触れることができる遺言は貴重なものともいえます。他にもさまざまな言葉があるので、興味があるかたは自分で調べてみるのもいいのではないでしょうか。

葬儀に関するご準備は事前に行うことが大切です。いざという時困らないように、葬儀全般に関する疑問は、「小さなお葬式」へお問い合わせください。24時間365日通話料無料で専門スタッフがお客様のサポートをさせていただきます。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

葬儀費用は相続税から控除することが可能です。ホゥ。