大切な家族との別れは辛いことです。しかし、深い悲しみの中でも、遺された家族がやらなければならない手続きや届け出がいくつかあります。いざというときに慌てないためにも、死亡に関する手続きについて知っておきましょう。

この記事では、ご家族が亡くなったとき、遺族が行う基本的な事務手続きについてご紹介します。

<この記事の要点>

・死亡診断書の受け取りと死亡届の提出は臨終後すぐに行う

・葬儀後、年金受給停止や住民票の抹消届などの公的手続きは14日以内に行う

・死亡手続きのために行く場所やチェックリストを作っておくと、死亡手続きがスムーズにできる

こんな人におすすめ

亡くなった後の手続きについて知りたい方

いざという時の対応方法について気になる方

死亡手続きをスムーズにおこなうためのポイントを知りたい方

臨終後ただちに行う必要のある手続き

悲しみに包まれた状態であっても、その後故人をスムーズに見送るために手続きを始める必要があります。臨終後はまず、以下の2つの手続きを行いましょう。

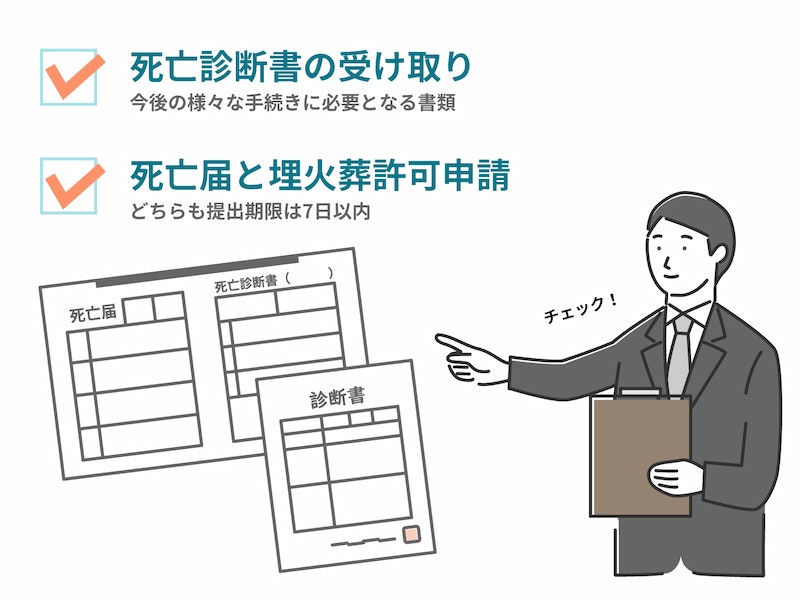

死亡診断書の受け取り

ご家族が亡くなったら、まず医師から死亡診断書を受け取ります。死亡診断書は今後のさまざまな手続きに必要となる書類です。決してなくさないように、何枚かコピーを取っておきましょう。

なお、病院で亡くなった場合には、その場で死亡診断書が発行されますが、ご自宅など病院以外の場所で亡くなった場合には、すぐに書類を受け取ることができません。検視など、死因特定に必要な手続きを経て、死亡診断書に代わる死体検案書が発行されます。

死亡届と埋火葬許可申請

死亡診断書を受け取り、ご遺体を安置場所へ搬送した後に行うのは、死亡届と埋火葬許可申請の提出です。

この2つは通常同時に手続きするもので、どちらも提出期限は7日以内です。埋火葬許可証がないと埋葬・火葬を行うことができません。葬儀後は、ご遺体を火葬場に運んで火葬する流れになります。そのため、死亡届と埋火葬許可申請書の提出は、葬儀前に済ませておく必要があります。

提出先は、故人が死亡した場所、故人の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場の窓口です。届出人の署名は親族が行う必要がありますが、提出は必ずしも親族でなくて構いません。葬儀社が提出の代行をしてくれるケースもあります。

ちなみに、埋火葬許可証は厳密には、火葬を行うためのものが「火葬許可証」、埋葬(土葬)を行うためのものが「埋葬許可証」ですが、現代の日本では99%以上の方が火葬を選択しています。

火葬許可証は、火葬を行う際に必要です。火葬が終わると執行したことを証明する印が押され、遺骨と一緒に渡されます。その用紙は遺骨をお墓に埋蔵するとき必要になるので、大切に保管しておきましょう。

<関連記事>

【親が亡くなったらすること】銀行や相続など必要な手続きについて解説

死亡後に必要な手続き│チェックリスト

死亡診断書の受け取りや、死亡届と埋火葬許可申請を行った後は、公的手続きや相続などの手続きを始めます。必要な手続きの数が多いため、チェックリストを活用するなど工夫をしながら進めるとよいでしょう。

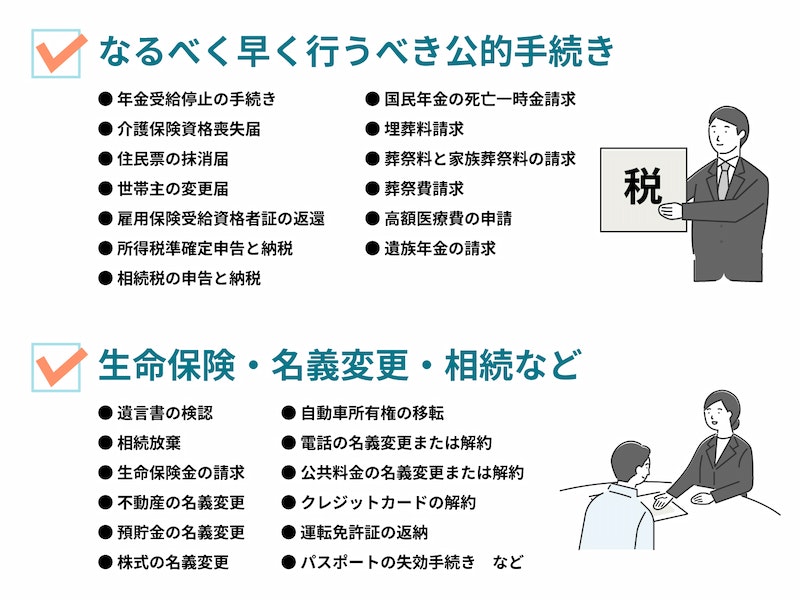

なるべく早く行うべき公的手続き

葬儀後は、年金や健康保険関係など、役所や会社を通してやらなければならない公的手続きがいくつかあります。主なものを下記に挙げましたので、確認して該当する手続きを行ってください。

| やるべき公的手続き | 期限 |

| 年金受給停止の手続き | 国民年金は死亡日から14日以内 厚生年金は死亡日から10日以内 |

| 介護保険資格喪失届 | 死亡後14日以内 |

| 住民票の抹消届 | 死亡後14日以内 ※基本的に住民票の抹消は、死亡届の提出により自動で処理される |

| 世帯主の変更届 | 死亡後14日以内(故人が世帯主であった場合) |

| 雇用保険受給資格者証の返還 | 死亡から1か月以内(故人が雇用保険を受給していた場合) |

| 所得税準確定申告・納税 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内(故人が自営業または年収2,000万以上の給与所得者の場合) |

| 相続税の申告・納税 | 死亡日の翌日から10か月以内(相続財産が基礎控除額以上の場合) |

| 国民年金の死亡一時金請求 | 死亡日の翌日から2年以内 |

| 埋葬料請求 | 埋葬を行った日の翌日から2年以内(健康保険加入者の場合) |

| 葬祭料・家族葬祭料請求 | 葬儀から2年以内(船員保険加入者の場合) |

| 葬祭費請求 | 葬儀から2年以内(国民健康保険加入者の場合) |

| 高額医療費の申請 | 対象の医療費支払いから2年以内(70歳未満の方で医療費の自己負担額が高額の場合) |

| 遺族年金の請求 | 生計を維持していた人が亡くなった翌日から5年以内 |

生命保険・名義変更・相続など

公的手続き以外にも、各種名義変更や民間の保険関係などの手続きがあります。相続について、遺産分割が難航しそうな場合は、相続税申告の期間が限られているので、先延ばしにせずに取りかかりましょう。

| 生命保険・名義変更・相続などの手続き | 期限・備考 |

| 遺言書の検認 | 遺言書が公正証書でない場合 |

| 相続放棄 | 相続の開始があったことを知った日から3か月以内(相続財産を全て放棄する場合) |

| 生命保険金の請求 | 3年以内(生命保険に加入していた場合) |

| 不動産の名義変更 | 相続確定後 |

| 預貯金の名義変更 | 相続確定後 |

| 株式の名義変更 | 相続確定後 |

| 自動車所有権の移転 | 相続から15日以内 |

| 電話の名義変更または解約 | |

| 公共料金の名義変更または解約 | |

| クレジットカードの解約 | 相続確定後 |

| 運転免許証の返納 | 死亡後速やかに |

| パスポートの失効手続き | 死亡後速やかに |

死亡手続きに必要になるもの│チェックリスト

死亡手続きに必要なものは、法的な書類ばかりではありません。故人の生前の情報や、人間関係も把握しておく必要があります。相続では、特に遺言書、故人が遺産を譲りたい人の情報も必要になるので、早いうちから情報を集めておきましょう。ここからは、死亡手続きに必要なものを紹介します。

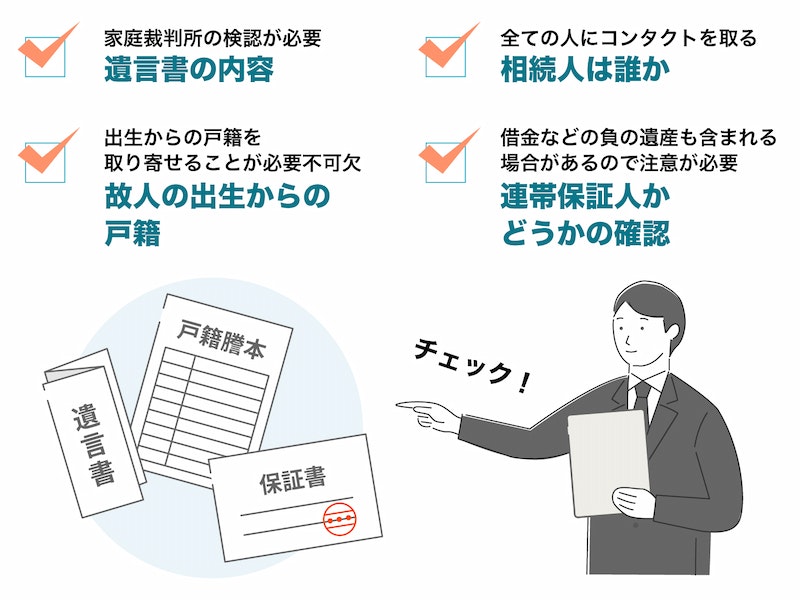

遺言書の内容

遺産相続に関しては、故人が生前に自分の財産をどのように遺すか記した遺言書がひとつの指標となり、財産分与が決められます。「公正証書遺言書」の場合は内容通りに遺産分割を行い相続手続きを進められますが、「自筆遺言書」の場合は家庭裁判所の検認が必要です。自筆遺言書を発見した場合は、開封せずに家庭裁判所へ提出しましょう。

相続人は誰か

遺言書によっては、故人が家族以外の生前にお世話になった方や、懇意にしていた方、遠い血族の方を相続人に指定していることもあります。

死亡手続きは、本来法定相続人がすべきことではありますが、遺言書によって遺産を相続する人が他にもいそうな場合は、不明確な点は早めに調べて全ての人にコンタクトを取りましょう。

身内が亡くなった後は、さまざまな手続きを行うため、役所に通ったり、関係各所へ連絡をしたりする必要があります。また、葬儀後に必ず発生する相続ですが、手続き方法がわからず戸惑う方も多いようです。その際は以下の記事を参考にしてください。

<関連記事>

世帯主が亡くなったら。世帯主の死亡後に遺族が行う手続き

故人の出生からの戸籍

相続手続きをする際は、戸籍によって相続人が誰であるかを判断します。そのため、相続人が自分一人だけだとしても、まずは故人の出生からの戸籍を取り寄せることが必要不可欠です。

故人が連帯保証人になっていないかどうか

遺産相続と一口に言っても、全てが財産となるような遺産とは限りません。中には借金などの負の遺産も含まれる場合があるので注意が必要です。特に、故人が誰かの連帯保証人になっている場合は、知る由もなかった膨大な借金を一気に相続することもあり得ます。

借金を負わないために「相続放棄」という選択肢もありますが、故人がどんな保証をしていたかにもよるので、専門家との相談が必要になるでしょう。

<関連記事>

死亡診断書とは?発行や提出の手続き方法・費用など

葬儀について

通夜・葬儀など、故人を見送るための儀式も、ご遺族が行うことのひとつです。「葬儀」には、身内のみで見送るケースから盛大に行うケースまで、さまざまな形があります。ご家族の希望する葬儀が行えるように、段取りを確認しておきましょう。

葬儀関連で決めること

葬儀社が決まれば、葬儀の日程・会場・式の規模・予算・参列者の数・案内状・僧侶の手配などを、葬儀社のサポートに従って進められます。亡くなる前に葬儀社を決めて相談しておけば、慌てることなくご遺体の搬送や安置場所の打ち合わせができるでしょう。

また、最近では「お葬式に呼ぶ方が少ない」「家族でゆっくり見送りたい」といった理由で、身内だけの小規模な家族葬を選ぶ方も増えています。

葬儀社を決めるタイミング

臨終時に葬儀社が決まっているか決まっていないかで、その後の段取りが大きく変わります。実際に亡くなられた後は想像以上に慌ただしく、冷静に物事を判断するのが難しくなります。事前に葬儀社を決めて、ある程度の内容を決めておくのが理想です。

しかし、人の死は突然訪れることもあります。病気療養中など、まだ生きているのに葬儀のことを考えるなど、不謹慎だと思われる方もいるかもしれません。大変難しい問題ですが、葬儀社を決めることは、現在の状況とその後のことを考慮して「いざというときに落ち着いて行動できる準備」でもあります。

<関連記事>

葬儀は段取りが肝心。流れ・費用・マナーが「やさしくわかる!」

小さなお葬式で葬儀場をさがす

遺品整理について

死亡手続きだけでなく、残された遺品の整理方法に迷う方もいるかもしれません。小さなお葬式では、故人様のお荷物の整理、お部屋の片づけや掃除などを行う「遺品整理」サービスをご用意しています。お見積りは完全無料で、料金にご納得いただけた場合のみ依頼していただけるので安心です。

また、急いで片づけなければいけない、見積りや作業に立ち合えない、予算に余裕がないという場合の相談も可能です。まずは以下からお問い合わせください。

死亡手続きで必要な費用は?

死亡手続きにはそれぞれ費用がかかりますが、具体的にどの程度の予算が必要なのかわからないことも多いでしょう。ここからは、死亡手続きで必要になる費用を解説します。

行政上の手続きで必要となる費用

行政上の手続きで必要になる費用は、届出手数料や印紙代、登録費用などです。

その他にも戸籍を変更する場合は、戸籍謄本の発行費用や印鑑証明書の取得費用が必要になります。お墓がある墓地の所有者が故人本人である場合は、墓地の名義変更も必要で、手続きに費用がかかる場合もあります。

お墓に関わる費用

お墓を新しく建てる場合は、土地の規模や墓石の大きさによって金額は変動しますが、100万円~200万円程度が目安になると言われています。金額差が大きい部分なので、気になる方は石材店などに相談してみるとよいでしょう。

また、墓地の所有者が故人である場合は、墓地の名義変更が必要になります。

納骨先で必要となる費用

納骨堂に納骨をする場合は、納骨料や管理費が必要になります。納骨先によっては、納骨前に行われる清掃や修繕に費用が発生する場合もあるでしょう。また、手元供養で遺骨を自宅で保管する際は、納骨用の骨壷や墓石の処分費用を負担することもあります。

小さなお葬式で葬儀場をさがす

死亡手続きの相談は誰にするべきか

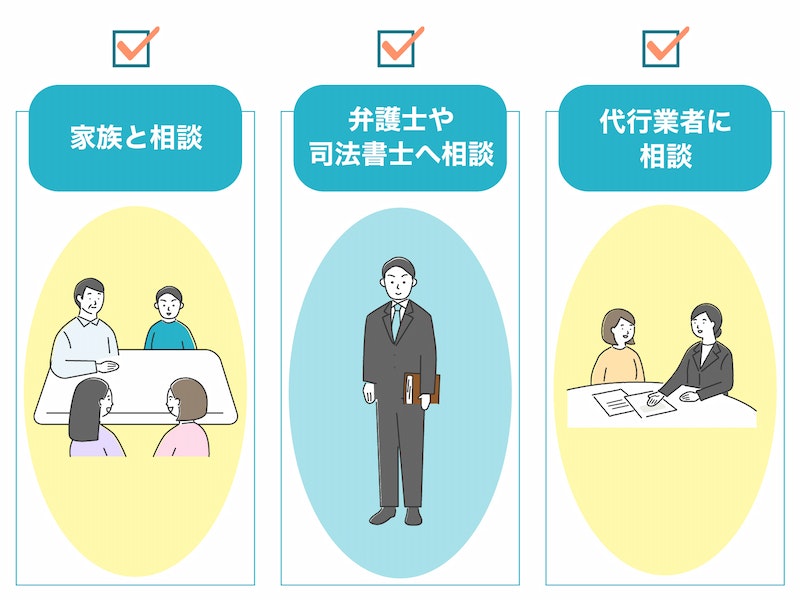

大切な家族が亡くなると、ショックのあまり死亡手続きに気が回らない可能性もあります。すべての手続きを一人で行うのも大変でしょう。どうしてよいかわからずに困ったときは、迷わず周りに助けを求めましょう。ここからは、死亡手続きの相談をしやすい方や窓口を紹介します。

家族

家族が亡くなった場合、故人についてもっとも相談しやすいのは家族でしょう。故人が生前に整理していた可能性のある死亡手続きに関する書類、葬儀に関する情報など、自分が知らないことも家族の誰かが把握していることは多くあります。

後から「そういえば、生前そんなことを言っていたよ」と言われても、対応できない場合もあるので、死亡手続きを進める際は最初に家族に相談しましょう。手の空いている家族に助けてもらいながら手続きを進めていくのがおすすめです。

弁護士や司法書士

故人とは遠い親戚で、そこまで詳しい事情を知らないという場合だと、家族や親族に相談してもあまりよいサポートを受けられないかもしれません。また、自身が多忙な場合も、死亡手続きなど必要な手続きを行うのは難しいでしょう。そのようなときには、思い切って専門家に一任してしまうというのもひとつの方法です。

特に、実績と信頼のある弁護士、司法書士に任せると、難解な遺産相続に関する手続きもすんなりと終わらせることができるでしょう。故人が身近な人であった場合でも、一悶着ありそうな遺産相続に関する手続きだけは、最初から弁護士や司法書士に任せる方法もあるので、状況に応じて専門家の介入を検討してみましょう。

代行業者

弁護士や司法書士にお願いするほどの金銭的余裕がないという場合は、相続手続きの代行業者に相談してみましょう。

多くの代行業者では、弁護士資格や司法書士資格を持ったスタッフを有していたり、弁護士や司法書士と連携していたりするので、専門家にお願いするのと同じ質のサポートを低価格で受けられる可能性があります。葬儀業者が専門家と連携していることもありますので相談してみてはいかがでしょうか。

「小さなお葬式」では、お葬式以外にも相続に関する無料窓口も設けております。葬儀に関するサポートと相続手続きに関するサポートの両方が受けられるので、ぜひご活用ください。

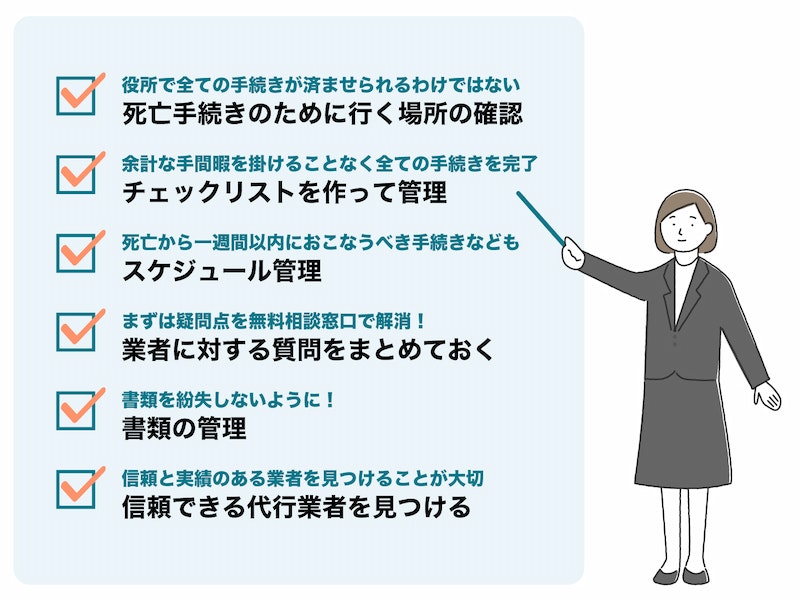

死亡手続きをスムーズに行うためのポイント

死亡手続きはやることが多く、その数は細かいものも含めると100を超えるといわれています。家族が亡くなり、気持ち的にも前向きになれないときに、これほど多くの手続きをそつなくこなすのは大変です。

ここからは、死亡手続きを少しでもスムーズに行うためのポイントを紹介します。

死亡手続きが必要な場所を把握しておく

一口に「死亡手続き」と言っても、その手続きの内容はさまざまです。世帯主の変更、年金に関する届け出などは市町村の役所に行きます。

しかし、それ以外にも、預貯金の名義変更は銀行、死亡診断書を受け取るのは病院、故人が免許証を持っていたのであれば、返還するために警察署に行く必要があります。すべての手続きが役所で済むわけではないということを、念頭に入れておきましょう。

死亡手続きに関するチェックリストを作って管理する

死亡後の手続きを「なんとなく」しか把握していない場合、手続き漏れが生じ、そこから金銭的トラブルに巻き込まれてしまうことも少なからず考えられます。

煩雑な手続きをスムーズに完了させるためには、チェックリストを作って管理するのがおすすめです。

スケジュールを管理して期限内に死亡手続きを終える

死亡手続きは、その内容によって期限が異なります。故人が死亡してから一週間以内に済ませる必要のあるものや、一か月以内に対応しなければならない手続きもあります。

それぞれの期限を確認し、期限内にすべての手続きを終えられるようにスケジュールを管理しましょう。

業者への質問をまとめる

死亡手続きはやるべきことが多いので、不明点をリストアップして、必要なときに疑問点を解決できるようにしておきましょう。死亡手続きに関する無料相談窓口を設けている業者や専門家も多いので、不安なことを相談してみるのもおすすめです。

死亡手続きに関する書類を紛失しないようにする

手続きの数が多いということは、それだけ書類も多いということです。必要なときに必要な書類が見つからないと、再度書類をもらいに行くことになり、貴重な時間を失ってしまいます。

最悪の場合は、書類がないことで手続きが完了せず、期限切れになってしまうこともあります。「死亡手続きは書類が多くなる」ということを念頭に置いて、専用のファイルなどを用意して書類を整理しましょう。

信頼できる代行業者を見つける

死亡手続きはやるべきことも多く、書類やスケジュールの管理をきっちりする必要があります。そのため、多忙な方にとってはストレスが大きくなるでしょう。手が回らない場合は、相続手続き代行業者に委任しましょう。

自分で手続きを済ませるよりも費用はかかってしまいますが、しっかり手続きをやってもらえるという安心感は何物にも代えがたいでしょう。

代行業者を利用する場合は、信頼と実績のある業者を見つけることが大切です。実績もあり信頼も高い「小さなお葬式」では、死亡手続きはもちろん、葬儀に関することから一任できます。費用も抑えられるため、ぜひ一度ご相談ください。

<関連記事>

エンディングノートの書き方まとめ

小さなお葬式で葬儀場をさがす

成年後見人の義務は被後見人が亡くなるまで

「未成年後見人」は、親に代わって未成年者を保護する人のことですが、「成年後見人」は成人を見守る人を指します。認知症の方や高齢で判断があやふやになった成人に代わって、その人の財産管理などを行います。被後見人が亡くなり、その故人に身寄りがなければ、成年後見人に指定された人物が故人の死亡手続きも行うのが一般的です。

ここからは、成年後見人の概要と、被後見人が亡くなった場合の対応について解説します。

成年後見人とは

成年後見人は、認知症の方や高齢で的確な判断ができなくなった成人に代わって、その人物の財産管理及び法律の絡む契約管理を行い、財産の悪用や不当な契約の締結から成人を守ります。

家庭裁判所に申立てを行い、審理・審判を経て成年後見人の契約が開始されます。家族の状況により異なりますが、近年、成年後見人に選任される人は親族ではなく専門家が適任であると判断されることが多くなってきているようです。

任意後見人制度を利用する場合、将来自分が認知症を患ったときのために自身の信頼のおける人を任意の成年後見人に選び、契約しておくこともできます。

被後見人が死亡した場合

成年後見人は、故人が生きているときは財産管理などの責任を負っていますが、故人が亡くなった後は契約が終了し、管理財産などは相続人へ引き継がれます。死亡手続きは相続人の協議において行い、相続人自身が預貯金の手続き・年金手続き・不動産処理・クレジットカードの手続きなどの相続に関することを行う必要があります。

<関連記事>

後見人が必要な相続手続きとは?成年後見制度の特徴も解説!

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

死亡手続きは煩雑なものが多く、種類も多岐にわたるため、全てを一人でこなすのはとても大変です。周りに手助けしてくれる親族、家族がいないという場合は、全てを一人で抱え込まずに専門家や代行業者に任せてみましょう。

将来的に葬儀も考えているという場合は、葬儀に関するアプローチもしやすい代行業者に最初から相談してみましょう。小さなお葬式では、無料相談窓口も設けているので、少しでも分からないことがあればぜひご活用ください。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

よくある質問

臨終後すぐに行うべき手続きは?

死亡後、なるべく早く行うべき公的手続きは?

葬儀の準備はどうする?

死亡手続きの相談は誰にするべき?

死亡手続きをスムーズにおこなうために押さえるポイントは?

死亡手続きに必要になるものは?

人が亡くなった後に行う死後処置と、死化粧などをまとめて「エンゼルケア」と呼びます。ホゥ。