日本人の平均寿命が延びたこと、核家族化などの環境変化に伴い、「老老介護」という問題が発生しています。この記事では、知っておきたい老老介護のリスク、実際に老老介護に直面した際に行いたいことを解説します。

<この記事の要点>

・老老介護とは介護者、要介護者がともに65歳以上である状態のこと

・老老介護になった場合、要介護認定を受けていれば介護サービスを活用できる

・老人ホームへの入所を検討しておくことで、老老介護の危険性を回避できる

こんな人におすすめ

老老介護とはなにかを知りたい方

実際に老老介護になったら行いたいことを知りたい方

老老介護や認認介護を予防する方法を知りたい方

老老介護とは

そもそも老老介護とはどういう状況のことを示すのでしょうか。まずは老老介護の意味と、老老介護が起こる理由について解説します。

65歳以上の高齢者が介護者・要介護者となること

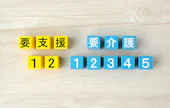

「高齢者が高齢者の介護をする」ことを意味する老老介護は、一般的に介護者、要介護者がともに65歳以上である状態のことを指します。

2019年の国民生活基礎調査によれば、老老介護が発生している割合は同居する介護者と要介護者のうち59.7%、また介護者と要介護者がともに75歳以上である「超老老介護」の割合は33.1%にものぼります。このように、日本において老老介護は珍しい事例ではなく、同居している場合では多数派です。

老老介護が進むと、要介護者だけでなく介護者も認知症を発症する「認認介護」に発展する可能性もあり、介護が始まる以前から対策やサポートについて考えておく必要があります。

老老介護が起こる理由

この老老介護が増加している大きな理由の一つに、平均寿命が延びたことが挙げられます。令和元年簡易生命表の概況によれば、令和元年の平均寿命は男性が約81.4歳、女性が約87.5歳と、平成2年から比較すると30年あまりで男性は5.5年、女性は5.6年も寿命が延びていることが分かります。

また、これに対して健康寿命も同様に伸びているため、介護が必要になる年齢も上がっています。子どもが介護する場合でも、親の介護が必要な時期には子どもも高齢に達していることが多くなっているということが分かります。

さらに、核家族化が進んだことで、子どもに頼ることなく夫婦で老老介護をしているケース、金銭的に介護施設を利用することができずに老々介護を余儀なくされているケースも多々あるようです。

老老介護の危険性

老老介護が増えている現状は分かりましたが、具体的にどのような危険をはらんでいるのでしょうか。ここでは、3つの危険を解説します。

介護者の心身へ負担がかかる

介護は要介護者の身体を支えたり、夜中に起こされたりするため、若い人が行う場合でも肉体的に負担がかかります。また、要介護者と向き合う時間が長くなる分社会と断絶されて孤独を感じ、精神的にも辛くなりがちです。

それに加えて、老老介護の場合は介護者自らの体力も低下していくため、余計に負担がかかってしまいます。

精神的なストレスから、介護者がうつ状態になったり認知症を発症したり、場合によっては要介護者へ虐待を行ってしまうという事件も発生しています。

介護者が「要介護」になるリスクがある

高齢の介護者が要介護になってしまうと、老老介護の状態を継続することができなくなります。介護は10年以上続くことも多く、特に夫婦間で老老介護をしている場合は持続可能性が低くなります。

他の家族がすぐにサポートに入れる体制であれば良いですが、突発的に要介護者を介護する人がいなくなってしまうと、命の危険もあります。

認認介護に発展する可能性も

認認介護とは、介護者と要介護者の双方が認知症を発症している状態のことを指します。認知症になると、記憶力や判断力が低下してしまうため、服薬、排泄などの不可欠な介護を忘れてしまったり、介護者が食事をせずに衰弱してしまったりする危険性があります。

介護者の判断力が落ちるため、要介護者への暴力事件なども発生しやすくなります。

実際に老老介護になったら行いたいこと

老老介護がさまざまな危険をはらむとはいえ、実際に老老介護を始めざるを得ない状況もあります。そんなとき、どんなことを心がけておけば良いのでしょうか。

介護のロードマップを作成する

介護は、いざ始まると日々やるべきことに追われてしまい、綿密に計画を建てることが難しくなります。そのため、介護開始から、いずれ必ず訪れる介護の終わりまでのことを「ロードマップ」として書き出して整理することで、漠然とイメージしていた介護が可視化され、心を落ち着けて介護を開始することができます。

ロードマップ作りは家族やケアマネジャー、親しい人も巻きこんで行うとスムーズに進みます。

介護サービスを活用する

介護保険サービスには、介護士やヘルパー、医療従事者などの専門家が自宅へ来てくれる「訪問型サービス」や、介護施設で要介護者を一時的に引き受けて機能回復訓練や気分転換を行う「通所系サービス」「宿泊系サービス」、さらに地域密着型の見守りサービスなど、さまざまな在宅介護サポートがあります。

訪問介護

利用者の自宅にホームヘルパーなどの専門家が訪問してくれる訪問型のサービスです。特に負担が大きい食事や入浴、排泄といった介助や日常的な家事などを手伝ってくれる生活援助などを受けることが可能です。ヘルパーに介護を手伝ってもらい、相談に乗ってもらうことで、介護者の息抜きにつながるため、積極的に利用したいサービスです。

デイケア・デイサービス

要介護者が施設に通ってリハビリや、食事や入浴といった援助を受けることができる通所系のサービスです。施設まで車で送迎してくれる場合も多いため、介護者は自宅にいながら休息を取ったり、通院したりと自分だけの時間を確保することができます。

ショートステイ

デイケアが日帰りであるのに対し、ショートステイは短期間要介護者が寝泊まりできる宿泊系のサービスです。介護者が休息を取りたい場合はもちろん、体調を崩して入院してしまったり、数日間家を空ける必要があったりする場合にも利用することが可能です。人気の高いサービスであることが多く、早めに予約をしておくことが必要です。

これらのサービスは要介護認定を受けていれば、1割~3割の自己負担額で利用することが可能です。要介護認定は審査に1ヶ月ほどかかるため、医者から介護が必要という診断が出たら、早めに申請を行いましょう。

また、要介護認定が行われると、ケアマネジャーという介護の専門家が担当につき、最低月1回は自宅を訪問してくれるので安心です。

身近な人に頼る

「子どもに頼るなんて、迷惑をかけてしまう」「ご近所さんに厄介をかけなくない」と考える方もいるかもしれませんが、老老介護によって精神的に疲弊してしまったり、認認介護になってしまったりしては、かえって事が大きくなってしまいます。

洗濯や買い物、経済面など頼れる部分は身近な人に頼ることも視野に入れましょう。子どもや親族と疎遠な場合は、元気なうちからケアマネジャーや介護職員、主治医に相談をしておくと安心です。いざ介護が始まったときにもスムーズに介護を始めることができます。

ご近所さんや近くに住む気心の知れた仲間などと交友関係を築いておくことも老老介護の支えとなります。

施設への入居も検討する

専門的な知識や技術のある介護士や機能訓練士などに頼れる、老人ホームに入所することも検討しましょう。1人でさまざまな作業をこなす老老在宅介護とは違い、24時間の交代制であるため、事故を防ぎ、要介護者を手厚くサポートできるという側面もあります。

どうしてもパートナーや家族と離れたくないという場合は、夫婦入居が可能な施設を利用しましょう。

資金面で施設入居が難しいという場合でも、生活保護受給や各種減免制度、給付金の活用などで入所が可能になる場合もあります。安価に利用できる公的な施設の入居は順番待ちであるケースが少なくありません。精神的・体力的に限界になる前に介護者が相談を持ちかけることで、早めに入居できる可能性が高まります。

無理を重ねて最悪の事態にならないためにも、始めから在宅介護をすると決めるのではなく、施設を利用するという選択肢を検討しておくことが重要です。

起こるかもしれない老老介護や認認介護を予防する方法

老老介護や認認介護は危険が多く、できれば避けたいと考える方もいるでしょう。ここからは、家族や本人が老老介護発生を防ぐための方策をご紹介します。

家族で意思疎通をしておく

常日頃から家族で「もし介護が発生したら」という話をしておきましょう。事前に家族で話し合いをしておけば、「施設へ入りたかったが、実は金銭的に余裕がなく、やむを得ず夫婦で老老介護をすることになった」などといった事態を防ぐことができるかもしれません。

また、老老介護をしている両親が遠方に住んでいる場合は、子どもから電話やチャットなどで安否確認をしておくことで、親の状況を知り、認認介護になっていないか察知することが重要です。

本人達が大丈夫だと感じていても、周りから見ると「明らかに認認介護になっている」と感じる場合もあります。両親の近所にいる知り合いに状況を知らせてもらうというのも一つの方法です。

健康寿命を延ばす

要介護状態にならなければ、そもそも介護は発生しませんし、要介護度が低ければ、介護者の負担も軽くすることが可能です。そのため、早いうちから健康寿命を延ばす努力を怠らないようにすることが重要です。

具体的には、なるべく日頃から運動を欠かさない、適度に脳に負荷をかけて認知症を防ぐ、近所との付き合いを絶やさない、といった習慣を守るのが効果的です。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

現代の日本では、平均寿命が延びたことにより、在宅介護のうち65歳以上同士の介護である老老介護が半数以上を占めます。老老介護は危険が多く、避けたい状況ではありますが、核家族化が進む現代では、避けるのが難しいのも現状です。

元気なうちから介護が発生したときのことを想定して家族で話し合いを進め、健康寿命を延ばしたり、地域の人とつながりを作ったりしておくことが大切です。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

よくある質問

老老介護とは?

実際に老老介護になったらおこないたいことは?

知っておくべき老老介護の危険性は?

起こるかもしれない老老介護や認認介護を予防する方法は?

故人が年金受給者の場合は、すぐに年金受給停止の手続きが必要になります。ホゥ。