身近の方が亡くなったあとの手続きについて、複雑な印象をお持ちの方が多いのではないでしょうか。死亡届の提出や、提出後に戸籍謄本はどうなるのかなど、分からないことがたくさんあると不安な気持ちになりやすいものです。

そこでこの記事では、死亡届の提出で知っておくべきことや戸籍謄本の手続きなどについてご紹介します。この記事を読むことで、身近な方が亡くなった後に必要となる手続きや流れを把握できます。

<この記事の要点>

・死亡届を提出すると戸籍に「除籍」と記載され死亡事項が反映される

・戸籍謄本は相続や名義変更など多くの手続きに必要であり郵送での申請も可能

・死亡届は亡くなったことを把握した日から7日以内に役所に提出する

こんな人におすすめ

死亡届と合わせて必要な手続きを知りたい方

戸籍謄本について知りたい方

戸籍謄本が必要となる手続きを知りたい方

死亡届を提出したら戸籍謄本はどうなる?

死亡届を提出すると戸籍謄本に反映されます。戸籍謄本は公的に管理されている書類で、さまざまな手続きに必要です。亡くなったあとの手続きをスムーズに進めるために、次の解説を参考にしていただき、戸籍謄本について理解を深めましょう。

戸籍謄本とは?

戸籍とは個人の親族的身分を明らかにするための公文書です。戸籍謄本は、戸籍の原本をコピーしたものになります。夫婦と未婚の子どもで構成され、各人の名前や生年月日・出生地・死亡日などの情報が記載されます。

亡くなったときは、死亡届を提出して死亡事実を戸籍情報に反映させる必要があります。また、在籍する人がいない状態の場合は、除籍の手続きを取る必要があります。現在は、戸籍の情報を自治体がデータで管理するようになったため、戸籍謄本から「戸籍全部事項証明書」と名称変更されています。

死亡届の受理後に死亡事項が反映

死亡届を役所に提出することで、死亡記載の戸籍謄本や除籍謄本が取れるようになります。届出の受理後1週間程度で戸籍に「除籍」と記載され、死亡事項が反映されます。住民票は抹消となります。本籍地と死亡届の提出地が異なる場合は、完了までに1週間以上かかることも念頭に置きましょう。

亡くなったあと、不動産の相続登記や銀行口座の名義変更・解約など、取るべき手続きがたくさんあります。すべての手続きで除籍の記載がある戸籍謄本または除籍謄本が必要です。最初に死亡届を提出しないと、亡くなった後の手続きを進めることができません。

戸籍謄本と戸籍抄本は何が違う?

言葉が似ている戸籍謄本と戸籍抄本ですが、違いは記載される情報が全員か一部かということです。どちらも戸籍をコピーしたもので、身分事項の内容に違いはありません。

戸籍抄本は戸籍の一部となる個人単位での情報が記載されています。データが管理化されてからは、戸籍抄本は「戸籍個人事項証明書」に変更となりました。なお、記載されているのがひとりの場合、ひとりでもすべての情報となるため、戸籍謄本となります。

小さなお葬式で葬儀場をさがす

故人の戸籍謄本が必要となる手続き

遺言や相続関係、生命保険や遺族年金の請求、各種名義変更などの手続きを行う際に、故人のみ、または故人と相続人全員分の戸籍謄本が必要となります。具体的にどのようなケースで故人の戸籍謄本が必要となるかをご紹介します。

遺言・相続・保険金の請求

遺言書がある場合、検認(家庭裁判所が遺言書の存在や内容の確認、調査をする手続き)の作業で、故人の戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本を家庭裁判所に提出することが求められます。相続人の中に亡くなった方がいる場合も、その方の戸籍謄本を用意します。

公証役場で公証人が作成した遺言公正証書は、戸籍謄本を準備する必要はありません。自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は検認が必要となります。戸籍謄本を準備しましょう。

相続税の申告・納税が必要なときは、故人と相続人全員の戸籍謄本が必要です。故人の住所を管轄する税務署へ、亡くなった翌日から10か月以内に提出しましょう。ほかにも申告書や住民票など、複数の書類が必要です。事前に税務署や国税庁のホームページなどで確認しておくことをおすすめします。

生命保険の死亡保険金請求に必要な証明書は、保険会社により異なります。マイナンバーや免許証などのない場合は、保険金受取人の戸籍謄本(または抄本)の提出を求められることがあります。ほかにも複数の書類が必要です。確認して、亡くなった日から3年以内に保険会社に提出しましょう。

遺族年金の請求

遺族が行う年金関係の手続きとして、国民年金の遺族基礎年金請求や寡婦年金請求・厚生年金の遺族厚生年金請求などがあげられます。これらの手続きの際は、亡くなった方との続柄・請求者の氏名や生年月日の確認のため、6か月以内に取得した戸籍謄本が必要です。

ほかに故人の年金手帳・死亡診断書のコピー・住民票など、複数の書類の提出が求められます。必要な書類は各手続により変わりますので、確認準備して、故人の住所を管轄する年金事務所やお近くの年金相談窓口に提出しましょう。いずれの場合も必要書類を準備する以前に、請求期限や支給条件などを満たしているか、確認しておくことが第一です。

参考:

『遺族厚生年金の手続き』

『遺族基礎年金の手続き』

『寡婦年金の手続き』

名義変更

亡くなったあとは、不動産・銀行口座・株式・自動車所有権・固定電話など、さまざまなケースで名義変更が必要になります。

土地や建物のような不動産を相続する場合、登記簿の名義変更を行います。故人と相続人全員分の戸籍謄本のほか、登記申請書などさまざまな書類が必要です。必要な書類をすべて揃えたら、相続確定後になるべく早く地方法務局に提出しましょう。

故人の銀行口座は、相続が確定して名義変更手続きが完了するまで凍結され、利用できません。相続確定後、なるべく早く手続きを開始しましょう。故人、および相続人全員の戸籍謄本を用意します。名義変更依頼書や通帳など、ほかにも複数の書類が必要です。

株式も、亡くなってからすぐ売買できなくなります。相続人が確定したら名義変更をしましょう。戸籍謄本は故人と相続人全員分が必要です。

故人が自動車を所有していた場合は、所有権を相続人に移転しましょう。故人と相続人全員分の戸籍謄本やそのほかの書類を用意して、相続確定後15日以内に運輸支局に提出します。

固定電話がある場合も名義変更を行いましょう。場合により、ほかにもさまざまな名義変更の手続きが必要になります。必要書類や提出期限をよく確認することが大切です。

戸籍謄本を取り寄せる方法は2つ

戸籍は住所のある役場ではなく、本籍地に申請する必要があります。たとえば東京都内に住んでいたとしても、本籍地が北海道札幌市だった場合は、札幌市の役所で戸籍謄本が発行されます。窓口での申請が難しい場合は、郵送での申請が可能です。

各種手続ごとに戸籍謄本が必要になるケースも多く、二度手間をさけるためにも必要枚数を把握してから申請しましょう。ここでは、窓口と郵送の2つの方法について詳しく解説します。

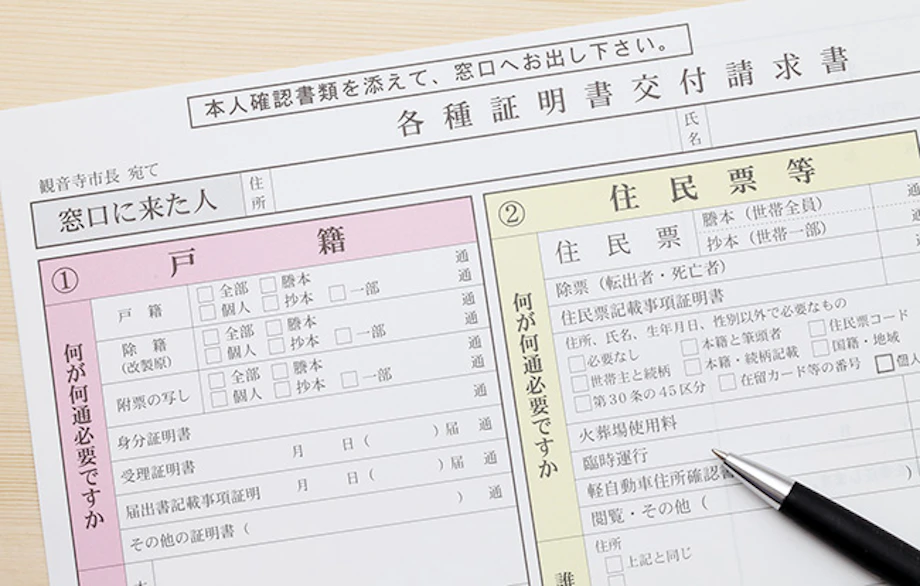

窓口で申請

戸籍を扱っている役所の窓口(部署)は、「市民課」「市民窓口課」「戸籍課」など自治体により名称が異なります。分からない場合は受付で確認しましょう。窓口では、故人の一生分の戸籍謄本を揃えたいと伝えると、用意できる限りの戸籍謄本を揃えてくれます。

過去に本籍を移動したことがある場合、一生分の謄本がそろわないかもしれません。その場合、次にどこで取得したらよいかを聞きましょう。窓口で申請する際に必要なものは以下の通りです。

・印鑑(認印)

・請求者の本人確認書類(運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど)

・受け取りに必要な手数料(役所によるが、1通あたり450円が目安)

郵送で申請

本籍地が遠いなど窓口に行くことが難しい場合は、本籍地の役所に郵送で請求して取り寄せることもできます。必要な書類は以下の通りです。

・戸籍に関する証明書交付申請書(役所のホームページからダウンロードして印刷する)

・本人確認書類(運転免許証のコピーなど)

・手数料分の定額小為替証書(郵便局で申し込む)

・切手を貼った返信用封筒

郵送で取り寄せる方法は、各役所のホームページで確認できます。

小さなお葬式で葬儀場をさがす

戸籍謄本を複数提出しなくてはならない時の便利な制度

場合により戸籍謄本を複数提出しなくてはなりません。大量な書類を揃えて相続情報を証明するのは手間がかかって大変です。2017年に「法定相続情報証明制度」がはじまり、手続きが簡単になりました。

謄本一式を法務局に提出することで、「法定相続情報一覧図」のコピーを受け取れます。法定相続情報証明は、法定相続人の特定と被相続人との間柄を証明できるものです。戸籍謄本の代わりに提出できるため、以前よりも手続きがスムーズに行えるでしょう。

相続関係を一覧にした「法定相続情報一覧図」のコピーは、何通でも無料で受け取れます。手間を省くためにつくられた制度ですが、制度の利用は任意です。従来のように戸籍謄本一式を窓口に提出する方法でも構いません。法定相続情報証明制度の詳細や手続きは、法務局のホームページで確認できます。

参考:

『法務局 法定相続情報証明制度について』

『法務局 法定相続情報証明制度の具体的な手続について』

戸籍謄本の前にまずは死亡届の手続きを!

戸籍謄本の手続きの前に、まずは死亡届の手続きが先です。死亡届を提出しないと火葬・埋葬をすることすらできません。また、死亡届の提出期限や提出先にも注意する必要があります。死亡届を提出しなければ火葬・埋葬ができない理由と、提出期限や提出先についてご紹介します。

死亡届を提出しないと火葬ができない

死亡届を提出しないと、火葬・埋葬ができません。火葬・埋葬をする際には、「火葬許可証」および「埋葬許可証」が必要です。各許可証は死亡届を提出すると同時に申請して発行されることが多く、火葬・納骨の際に必要です。納骨のときまでなくさないように気をつけましょう。

死亡届の提出や各許可証の申請手続きは、葬儀社が代行するケースがほとんどです。ただし場合により家族が行うことも考えられます。死亡届や火葬・埋葬許可証の手続きについて、一連の流れや必要書類などを把握しておくと安心です。

死亡届には提出期限がある

死亡届は、亡くなったことを把握した日から7日以内と提出期限が決まっています。国外で亡くなった場合は3か月以内が期限となります。孤独死などで、亡くなってしばらくしてから事実を知ることもあるかもしれません。その場合、事実を把握した日を1日目として期限までに死亡届を提出します。

期限は戸籍法で決められているため、必ず守りましょう。期限を過ぎると、5万円以下の過料が処せられることもあります。前述したように、火葬・埋葬には死亡届の提出が必須です。期限ギリギリまでご遺体を安置しておくのは故人にとって不憫なことなので、なるべく早く提出しましょう。

一部を除き多くの役所では、休日夜間に関係なく24時間死亡届を受け付けています。休日夜間の場合、死亡届を預かって火葬許可証などは後日交付です。もし期限の最終日が閉庁日で死亡届を受理されなかった場合は、次の開庁日が提出期限となります。

死亡届はどこに提出する?

死亡届の提出先は、「死亡した場所」「故人の本籍地」「届出人の住所地」の3つうちいずれかを管轄する役所です。故人の住所地は提出先には指定されていないのでご注意ください。自治体により「戸籍課」や「住民登録窓口課」など窓口となる部署の名称はさまざまなので、不明な場合は受付で確認しましょう。

死亡届を提出する際には、「死亡診断書」または「死体検案書」もあわせて提出が必要です。提出期限までに書類の用意が難しい場合は、役所に問い合わせましょう。基本的には指定の役所に提出しないと、死亡届は受理されません。除籍など先の手続きを考えると、故人の本籍地がある役所に提出することをおすすめします。ただし提出期限もあるので、本籍が遠方の場合や外国で亡くなった場合は、届出人の住所地でも大丈夫です。

小さなお葬式で葬儀場をさがす

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

身近の方が亡くなったあとは、悲しみに暮れる時間もないほど、やらなければならない手続きがたくさんあります。「火葬・埋葬のための許可証の申請」「遺族年金の手続き」「相続や名義変更の手続き」「保険の請求」などです。

いずれの手続きには戸籍謄本が必要ですが、故人を除籍した記録がある戸籍謄本を用意します。まずは死亡届を提出することから始めましょう。

身近な方が亡くなった後の手続きについてわからないことや心配なことがあれば、「小さなお葬式」の通話料無料サポートダイヤルへお気軽にお問合せください。どんなことでもご相談いただければ、不安を解消できるようサポートいたします。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

葬儀の喪主を選ぶとき、もっとも影響力を持つのは故人の遺言です。ホゥ。