「葬儀費用に還付金はあるのか」と疑問に思っていませんか。

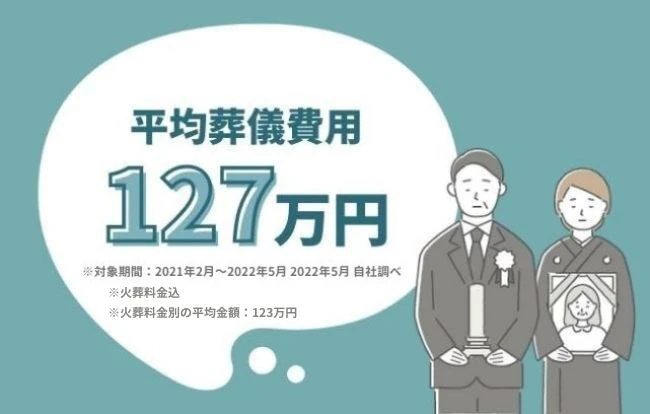

身近な方が亡くなり、悲しみに暮れている間にも、葬儀費用には多くの人に負担となるほどの金額がかかります。しかし、葬儀費用には還付が存在するため、受ければ負担金額を数万円減らすことができます。

この記事では、葬儀費用に利用できる主な還付の種類や申請先、必要書類などを紹介します。記事を読めば「どの還付を受けられるのか」がわかるため、ぜひ最後までご覧ください。

<この記事の要点>

・国民健康保険加入者が受けられる還付金は葬祭費で市区町村に申請する

・社会保険加入者が受けられる還付金は埋葬料で健康保険組合に申請する

・葬儀費用の3種類の還付のうち、受けられる還付は1種類のみ

こんな人におすすめ

葬儀費用の還付について知りたい方

葬儀費用の還付申請先と必要な書類を知りたい方

葬儀費用の還付における注意点を知りたい方

葬儀費用の還付は主に3種類

葬儀費用の還付は、主に3種類です。

1. 国民健康保険の加入者(自営業など)に適用される葬祭費

2. お勤めの方に適用される埋葬料

3. 埋葬料が出ない場合に支給される埋葬費

亡くなった方の加入していた健康保険の種類・埋葬を行った方への生計の維持があったかどうかによって、受けられる還付が変わります。まずはどの還付が該当するのか、確認してみてください。

1. 国民健康保険の加入者(自営業など)に適用される葬祭費

葬祭費(そうさいひ)は、国民健康保険(国保)・国民健康保険組合(国保組合)・後期高齢者医療制度の加入者が亡くなったときに受けられる還付です。

| 対象 | 国保・国保組合・後期高齢者医療制度の加入者が亡くなったとき |

| 申請期限 | 葬儀を執行した日の翌日から2年以内 |

| 受け取れる金額 | 国保:1万~7万 国保組合:5万~10万程度 後期高齢者医療制度:3万~7万 |

| 受け取りまでの期間 | 申請から1ヶ月~2ヶ月 |

各保険の違いについて、ご紹介します。

| 保険の名前 | 詳細 |

| 国保 | 社会保険組合に加入していない方(自営業など)が加入する公的医療保険 |

| 国保組合 | 同種の事業・業務の従事者で組織されている健康保険組合団体 (条件によっては国保より保険料がお得) |

| 後期高齢者医療制度 | 75歳以上の方が加入する医療制度 |

どの保険に入っていたかわからない場合、まずは保険証を確認するとよいでしょう。国保であれば、多くの場合「国民健康保険」と明記されています。

還付を受けるには、葬祭を執行した日の翌日から2年以内に申請を行う必要があります。

還付金額は、以下のとおりです。(市区町村・組合、亡くなった方によって異なります)

・国保:1万~7万

・国保組合:5万~10万程度

・後期高齢者医療制度:3万~7万

お金を受け取るまで、通常は申請から1ヶ月~2ヶ月ほどかかります。

2. お勤めの方に適用される埋葬料

埋葬料(まいそうりょう)は、以下の対象者が受けられる還付です。

| 対象 | 以下、両方を満たす場合 1. 社会保険組合の加入者が亡くなったとき 2. 埋葬を行った方の生計の全部または一部が、亡くなった方によって維持されていた場合 |

| 申請期限 | 亡くなった日の翌日から2年以内 |

| 受け取れる金額 | 5万円 |

| 受け取りまでの期間 | 申請から2週間~3週間 |

基本的には、お勤めの方(会社員、公務員、団体職員など)が対象となります。

「埋葬を行った方の生計の全部または一部が、亡くなった方によって維持されていた場合」とは、例えば、亡くなった方と同居していたご家族の方が埋葬を行った場合などに該当します。

還付を受けるには、亡くなった日の翌日から2年以内に申請を行う必要があります。還付金額は、5万円です。お金を受け取るまで、申請から2週間~3週間ほどかかります。(協会けんぽの場合。組合によって異なります)

生計を維持されていなかった場合は、埋葬料の還付を受けられません。代わりに、次に紹介する埋葬費の還付対象となります。

<関連記事>

埋葬料とは?申請方法や支給対象、注意点を解説

3. 埋葬料が出ない場合に支給される埋葬費

埋葬費(まいそうひ)は、以下の条件を満たす方が受けられる還付金です。

| 対象 | 以下、両方を満たす場合 1. 社会保険組合の加入者が亡くなったとき 2. 埋葬を行った方の生計が、亡くなった方によって維持されていなかった場合 |

| 申請期限 | 亡くなった日の翌日から2年以内 |

| 受け取れる金額 | 上限5万円 |

| 受け取りまでの期間 | 申請から2週間~3週間 |

具体的には、家族など身寄りの人がいない人が亡くなった際、実際に埋葬した人が受けられる還付となります。

還付を受けるには、亡くなった日の翌日から2年以内に申請を行う必要があるので注意しましょう。

還付金額は、以下の実費額から5万円を上限として支払われます。

(実費額が5万円未満だった場合、支払われるのは実費額分のみ)

・霊柩車代

・霊柩運搬代

・霊前供物代

・火葬料

・僧侶の謝礼 など

お金を受け取るまで、申請から2週間~3週間ほどかかります。(協会けんぽの場合。組合によって異なります)

葬儀費用の還付申請先と必要な書類

実際に申請するときに必要な情報は「どこに申請するのか」「何の書類が必要なのか」です。特に書類は、後から用意するのが大変なこともあります。申請時に困らないよう、しっかり確認しておくとよいでしょう。

葬祭費・埋葬料・埋葬費、どの還付を受けるのかによって申請先、必要な書類が異なります。

申請先と必要な書類について、還付の種類ごとに紹介します。

1. 葬祭費は市区町村に申請

葬祭費の申請先、必要な書類を紹介します。

| 亡くなった方の保険加入先 | 申請先 | 必要な書類 |

| 国民健康保険 後期医療者医療制度 |

市区町村 | ・申請書 ・葬儀の実施を確認できる書類 ・振り込み先がわかる書類 ・申請者の本人確認書類 など |

| 国民健康保険組合 | 健康保険組合 |

葬祭費の場合、どの保険に加入していたのかによって申請先が異なります。

国民健康保険・後期医療者医療制度に加入していた場合は、亡くなった方の住民票のある市区町村に申請します。国民健康保険組合に加入していた場合、加入先の国民健康保険組合に申請します。

必要な書類は、以下のとおりです。(詳細は申請先の市区町村・国民健康保険組合にご確認ください)

・申請書

・葬儀を行ったことが確認できる書類(葬儀社からの領収書・請求書など)

・振り込み先の情報がわかる書類

・申請者の本人確認書類 など

2. 埋葬料・埋葬費は健康保険組合に申請

埋葬料、埋葬費の申請先、必要な書類を紹介します。

| 還付の種類 | 申請先 | 必要な書類 |

| 埋葬料 | 健康保険組合 | ・申請書 ・事業所証明 ・申請者の本人確認書類 など |

| 埋葬費 | (埋葬料に必要な書類に加え) 埋葬に要した費用の証明書類 |

埋葬料・埋葬費は、健康保険を運営する各組合に申請します。

必要な書類は、埋葬料の場合、以下となります。(詳細は申請先の健康保険組合にご確認ください)

・申請書

・事業所証明

<事業所証明を受けられない場合>

・埋葬許可証のコピー

・火葬許可証のコピー

・死亡診断書のコピー

・死体検案書のコピー

・検視調書のコピー

・亡くなった方の戸籍謄本

・住民票

・ 申請者の本人確認書類 など

埋葬費の場合は、上記に加え、埋葬に要した費用を証明する書類(領収書・振り込み明細書)が必要です。

小さなお葬式で葬儀場をさがす

葬儀費用の還付における注意点

種類や申請先がわかっても、実際に還付を受けられるのか不安ではないでしょうか。ここでは、葬儀費用の還付における注意点を3つ紹介します。

1. 受けられる還付はいずれか1種類

2. 領収書などの必要な書類を確実に保管する

3. 2年の申請期限を過ぎたら還付は受けられない

順に詳しく紹介するので、しっかり還付を受けられるように確認してみてください。

1. 受けられる還付はいずれか1種類

3種類の還付のうち、受けられる還付はいずれか1種類です。複数の還付は受けられません。

【受けられる還付の早見表】

| 亡くなった方の保険の加入先 | 生計の維持 | 対象となる還付 |

| 国保・国保組合・後期高齢者医療制度 | - | 埋葬費 |

| 社会保険組合 | あり | 埋葬料 |

| なし | 埋葬費 |

特に、社会保険組合に加入している方(お勤めの方)が亡くなった場合、埋葬を行った方への生計の維持があったかどうかによって、受けられる還付が変わります。

生計の維持とは具体的に、下記の状態が当てはまります。

・亡くなった方が埋葬を行った方の生活費の一部を支払っていた

・亡くなった方が埋葬を行った方に仕送りを送っていた

亡くなった方による生計の維持があった場合は埋葬料、なかった場合は埋葬費となります。どの還付を受けられるのか、確認しておくとよいでしょう。

2. 領収証などの必要な書類を確実に保管する

還付によっては、証明書や本人確認書類だけでなく、かかった費用を証明する書類(領収書・振り込み明細書など)が必要です。

| 還付の種類 | かかった費用を証明する書類 |

| 葬祭費 | 葬儀の実施を確認できる書類(葬儀社からの領収書・請求書など) |

| 埋葬費 | 埋葬に要した費用の証明書類(埋葬費用の領収書と明細書) |

本人確認書類や印鑑などは、必要とわかってからでも準備ができます。一方で領収書・振り込み明細書などを紛失してしまったら、再発行ができない場合があるので注意が必要です。

必要な書類を確実に保管するために、何がいるのか事前に確認しておくことをおすすめします。

3. 2年の申請期限を過ぎたら還付は受けられない

2年の申請期限を過ぎた場合、還付を受けられません。手元に書類がなかった場合など、手続きに時間がかかってしまう可能性があります。期限ぎりぎりに慌てないよう、余裕を持って申請することをおすすめします。

また、どの還付も期限は2年間ですが、起算日(1日目となる日)が異なる点に注意が必要です。

葬祭費:葬儀を執行した日の翌日から2年

埋葬費・埋葬料:亡くなった日の翌日から2年

期限から1日でも過ぎたら申請できず、還付金を受け取れません。落ち着いたタイミングで、早めに済ませておくのがよいでしょう。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

種類や申請方法など、複雑に感じられたかもしれません。とはいえ、申請すれば葬儀費用の負担を減らせるので、積極的に活用することをおすすめします。

・どの還付を受けられるのか確認

・必要な書類を保管

・2年間の期限より前に申請

などに注意して、還付金を確実に受け取りましょう。

また、還付があるとはいえ、そもそもの葬儀費用の高さに不安を感じる方もいるのではないでしょうか。小さなお葬式では、低価格でも安心のお葬式サービスを提供しています。金額が不安な方は、お気軽にご相談ください。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

四十九日法要は、故人が亡くなってから48日目に執り行います。ホゥ。