人の死は千差万別であり、その葬儀も故人に見合ったものが行われます。

盛大な葬儀を行う場合もあれば、ひっそりと行われることもあるのです。

日本や世界にはさまざまな功績を残した偉人がいますが、偉大な功績については知っていても、どのような葬儀を行ったのかを知らない方も多いのではないでしょうか。

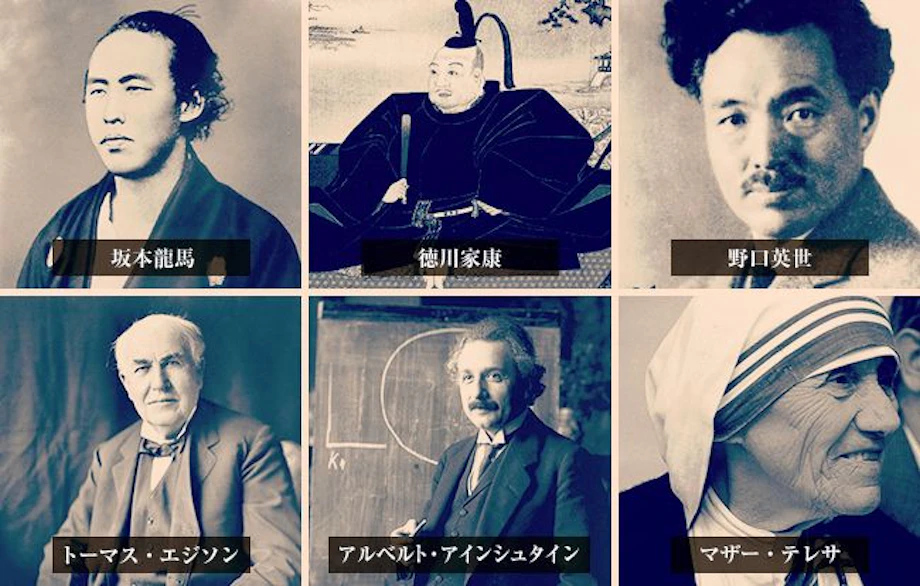

そこで今回は、日本と世界の6人の偉人たちについて、簡単な人物紹介とともに、どのような葬儀を行ったのかを紹介していきます。

<この記事の要点>

・さまざまな功績を残した偉人であっても、葬儀の形式は人によって異なる

・坂本龍馬の葬儀は、現代の密葬の形式である

・盛大な葬儀が行われたのは、徳川家康や野口英世、マザー・テレサである

こんな人におすすめ

偉人の葬儀について知りたい方

日本の偉人

坂本龍馬

現代の日本を作った立役者とも言われている坂本龍馬ですが、実は龍馬の葬儀は現代の葬儀形式における密葬のようなものでした。それというのも、当時龍馬は倒幕派と呼ばれる幕府の敵であり、死因も暗殺です。そんな人の葬儀を大々的に行うことはできず、幕府側からの襲撃も警戒しての密やかな埋葬でした。

一方、大河ドラマでその名前を知った人も多いであろう龍馬の友人、岩崎弥太郎の葬儀は非常に規模の大きなものだったようです。弥太郎が病死したのは明治18年のことで、現体制側であったために大々的に葬儀を行うことができたのです。

徳川家康

300年近く政権を維持した江戸幕府の初代将軍である徳川家康は、葬儀の際にも徳川家の繁栄、ひいては江戸の繁栄のことを考えていました。家康の菩提寺は増上寺ですが、家康の遺言では「死後は久能山に埋葬し、1周忌が過ぎたら日光山に墓を移して小堂を建て、関八州の鎮守となる」とされていたため、増上寺では葬儀は行われませんでした。

久能山に埋葬された翌年には遺言通り改葬が行われ、家康の墓は日光山に建立された日光東照宮に移されました。改葬の際には豪華絢爛な神輿に遺骨を乗せ、太刀侍や楽人、神の遣いである猿の着ぐるみを着た人などが参列し、盛大に行進したと言われています。

日光東照宮は陰陽道の強い影響を受けて作られたもので、この地に埋葬されたことで家康は東照大権現として神格化されました。

野口英世

細菌学者として有名な野口英世は、近代日本を代表する偉人です。

ノーベル賞に3度もノミネートされたその業績は素晴らしいものですが、黄熱病の研究のために渡ったガーナでなくなっています。

本来であれば細菌の拡散を防ぐためにすぐに火葬にしなければいけませんが、英世の場合は棺桶を密閉した上で金属でコーティングし、厳重に管理された上で懇意にしていたアメリカのロックフェラー家の研究所に運ばれました。これは、黄熱病の研究をしていた英世自身が病原菌をアメリカに持ち込まないように、というロックフェラー家の配慮の結果でした。

葬儀はロックフェラーの研究所内で行われ、日の丸と星条旗が掲げられる盛大なものでした。ロックフェラージュニアが直々に弔辞を読んだり、墓地を研究所が購入したりと、最後まで英世に対して敬意を払っていたようです。

世界の偉人

トーマス・エジソン

蓄音機や電球の発明、電力システムの事業化などさまざまな功績を残すエジソンは、世界的にも認められている偉人です。そんなエジソンの葬儀では、当時のアメリカ大統領がエジソンへの感謝を表すためにあることを行いました。

それが、アメリカ中の電気を数分間消すというものです。

電気関係の発明で生活に大きく貢献したエジソンですから、この計画に賛同した国民は多く、広い地域で停電が実行されました。しかし、なかにはこの事実を知らなかった人もいたようで、突然の停電に一部でパニックが起こったとされています。

アルベルト・アインシュタイン

エジソンと同じく天才として名高いのがアインシュタインです。

アインシュタインは相対性理論や光の粒子と波動の二重性などで有名ですが、光電効果の理論的解明でノーベル物理学賞を受賞しています。このように輝かしい功績をもつアインシュタインですが、エジソンとは異なりその葬儀は密やかなものでした。

アインシュタインの遺体はプリンストンにある葬儀場へと運ばれ、本人と親しかった12人が集まって短い葬儀を行いました。その後遺骨は散骨されましたが、参拝者が訪れることを防ぐために場所は公表されていなかったようです。

これらの葬儀様式に関しては、アインシュタイン本人の強い希望によるものでした。

マザー・テレサ

アメリカでも最大級の葬儀が行われたのは、このマザー・テレサです。

マザーは指導的な修道女の敬称、テレサは修道名であり、本名ではありません。

テレサは修道女にして「神の愛の宣教者会」の創立者であり、貧しい人々のための活動は生前から高く評価されていました。その結果としてテンプルトン賞やノーベル平和賞、バーラ・ラトナ賞、アメリカ名誉市民などに選ばれ、カトリックの福者として列福されました。

このように多くの人に愛される生き方をしてきたテレサの葬儀は、インド政府によって国葬にされました。その葬儀にはさまざまな国の人が訪れ、その数は100万人にものぼったと言われています。

インドで国葬にされたのは大統領と首相を除けば初めてのことで、各宗教の代表者も参列するなど宗教の枠を超えて尊敬されていたことがよくわかります。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。※2024年4月 自社調べ

まとめ

葬儀はその人の人生の集大成とも言えるもので、今までの生き方や考え方などが如実に表れます。今回ご紹介した坂本龍馬のように時代によっては満足に弔うことができなかった例もありますが、その功績は死後も語り継がれています。

こういった偉人たちの葬儀の様子を知ることは、その偉人について深く知ることにもつながるもので、詳しく調べてみるのもいいと思います。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

御霊前は「亡くなった方の霊魂の前に供えるもの」という意味です。ホゥ。