「親族が突然亡くなり、納棺を依頼しなくてはならない」「納棺の費用はいくらかかるのかわからない」と考えている方もいるのではないでしょうか。

結論をいうと、納棺の費用相場は8万円~10万円ほどです。ただし依頼する会社やオプションの有無などによって、値段は大きく変化するので注意が必要です。

そこでこの記事では、納棺までの費用について、手配の仕方から具体的にどのようなことをするのかまで詳しく解説していきます。

葬儀は急に執り行なわれるものなので、事前に内容を知っておくと慌てず対処できます。ぜひ最後までご覧ください。葬儀全体の流れについても、あわせて理解を深めておきましょう。

<この記事の要点>

・納棺の費用相場は、一般的に8万円~10万円程度

・湯灌とは故人を浴槽に入浴させて洗うことで、行う理由としては衛生面や宗教的な面が挙げられる

・湯灌は、故人の体を拭いて「逆さ水」をかけ、メイクをした後に納棺を行う流れで行われる

こんな人におすすめ

納棺にかかる費用を知りたい方

「湯灌(ゆかん)」とは何か知りたい方

葬儀全体の平均費用を知りたい方

納棺の費用相場は8万円~10万円

納棺とはその漢字の通りに、遺体を棺に納める作業のことを言います。納棺をするまでに様々な工程が含まれますが、一般的にはその工程もまとめて納棺と呼ぶ場合が多いです。

また、ほぼ同じ言葉で「湯灌」と表す場合もあります。湯灌とは故人を湯船に入れ、シャンプーをしてから温水などで洗う作業のことです。洗浄した後は着衣をさせて納棺するため、こちらの呼び方で一連の流れを表す場合もあります。

納棺の費用相場は8万円~10万円です。ただしこの金額は、葬儀会社やオプションの有無により異なってきます。

また、湯灌には「古式湯灌」と「普通湯灌」がありどちらで依頼するかによっても値段が変わってきます。後ほど詳しく解説しますが、「古式湯灌」だと浴槽に入れずにそのまま拭き、着衣させる簡易式になるため3万円~5万円ほどです。

対して「普通湯灌」になると故人の体を拭くだけでなく、自宅に浴槽を持ち込んで入浴もしていただくため10万円程度になります。

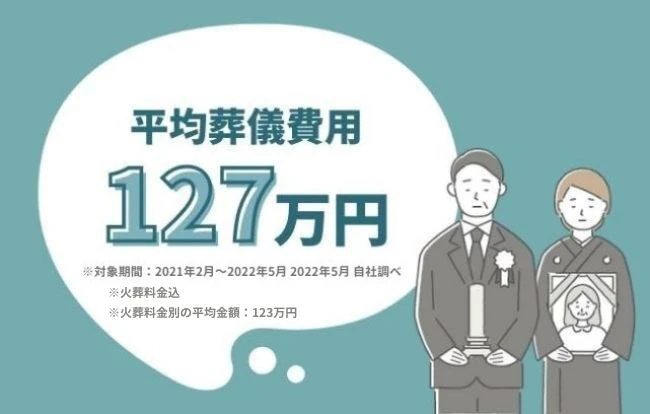

葬式全体の平均費用は127万円

小さなお葬式がおこなった調査によると、火葬料金を含む葬儀費用の全国平均は約127万円※という結果になりました。ここから火葬料金を除いた平均金額は約123万円※です。(※対象期間:2021年2月~2022年5月 2022年5月 自社調べ)ただしこの金額はあくまで全国の平均なので、地域や内容によって大きく変わります。

ネットが普及していなかった少し前までは、葬儀社おすすめのオプションを追加したり、大きな祭壇や高級な式場を用意したりと費用が高くなることがありました。

現在は平均相場からどのようなオプションがいくらかかるのかまで調べられるため、自分にあった葬儀を選択可能です。

また葬式全体の費用は「親しい人のみを招待するのか」「一般の人も大勢招待するのか」「宗教的な儀式を優先するのか」によって大きく異なります。

特に、親戚や親しい人など身内のみで葬儀を行う場合は、飲食などの接待費用を削減可能です。他にも宗教的な儀式に拘らないのであれば、いくつかの段階を削除、装飾を減らすことで費用を抑えられます。

詳しくは下記の記事をご覧ください。

納棺(湯灌)について詳しく解説

突然の不幸でどのように葬儀を進めたら良いかわからなく、困ったときに焦って準備をすると、かえって故人や他の遺族に失礼になる場合もあります。

ここからは、納棺について詳しく解説します。納棺までについて詳しく理解していることで、余裕を持って故人を送り出せるでしょう。

1. 納棺(湯灌)に込められた意味

納棺までの儀式に込められた意味は一言で表すと、思いやりです。湯灌は先ほども述べたように、故人を浴槽に入浴させ、洗うことです。一般的に生活している中で入浴をするという行為はその日一日の疲れをゆっくり癒すことを表します。

他にも汚れを洗い流し、綺麗な姿でまた明日から一日を過ごす準備でもあります。つまり湯灌の儀式は、一生を終えた故人の疲れを取り、新しい来世を迎えるための準備です。

2. 納棺(湯灌)を行う理由

他にも納棺する前に湯灌を行う理由としては、衛生面や宗教的な面も挙げられます。衛生面でいうと、亡くなった後は徐々に皮膚が変色したり体液が溢れたりと変化が時間の経過と共に現れてきます。

よって納棺する前に綺麗に洗い流し、体を衛生的に保つことが目的です。他にも体を温水で温めることによって死後硬直を取り、納棺しやすくなるという理由も含まれています。

宗教面での理由としては「一生の汚れを綺麗に流し無事安全に成仏して欲しい」というものです。

<関連記事>

葬儀の湯灌にかかる費用は?手順やマナーも解説します

納棺(湯灌)は古式湯灌と普通湯灌で費用が異なる

納棺する前の湯灌には「古式湯灌」「普通湯灌」の2種類があります。先ほども述べたように、湯灌の方法によって費用も異なるので注意しましょう。予算や親族の希望によってどちらを依頼すべきか決めることをおすすめします。

こちらでは2種類の湯灌の費用についてより詳しく解説します。ぜひ参考にしてみてください。

1. 古式湯灌の費用は5万円程度

「古式湯灌」だと浴槽に入れずにそのまま体を拭き、着衣させる簡易式になるため、費用は3万円~5万円ほどです。

2つの方法に共通するのは「逆さ水」という清めるための水をかけ流すことです。この水は「浄土では全ての事柄が逆さになっている」という意味が込められています。

最近ではこの「古式湯灌」を依頼する人の方が増えています。ただし5万円程度という金額もあくまで目安なため、オプションや地域によって金額は異なります。

2. 普通湯灌の費用は10万円程度

対して「普通湯灌」とは、簡易的な浴槽を用意し入浴するという工程も含まれます。よって金額も上がり、10万円程度が相場です。

他にもシャンプーやボディソープ、顔剃り、爪切りなど「古式湯灌」よりもより細かく丁寧に清める場合も多いです。こちらもあくまで目安の金額なため、オプションなどによっては金額も異なります。

小さなお葬式で葬儀場をさがす

古式納棺(湯灌)の流れを紹介

実際にどのようにして故人を湯灌し、納棺していくのか一連の流れが気になる方もいるでしょう。大きな流れとしては、体を拭いてから「逆さ水」をかけ、メイクをした後故人との思い出の品物を納めて納棺です。

ここからは一連の流れを4つの手順に分けて紹介します。大まかな手順を確認し直すことで、予算の削減やスムーズな進行ができるでしょう。

1. 綺麗な布団の上で体を拭く

まずは清潔な布団の上に移動させていただき、綺麗に体を拭きます。「最後の癒し」として汚れを落とし清潔に保つことが目的です。

この際に次の工程について湯灌師から説明があります。難しい内容ではなく、湯灌を行う全体的な流れや意味、やり方の説明ですので安心してください。

体を拭いて清めた後は、逆さ水と末期の水の儀式にうつります。

2. 逆さ水と末期の水の儀式

次に「逆さ水」を故人にかけます。「逆さ水」は水にお湯を足して作ったぬるま湯で、その名の通り足元から膝、腹部、胸元と逆さまにかけていきます。

柄杓でかけていきますが、このときの持ち手は左手が基本です。他にも感染などを予防するため、手袋を使いましょう。また、肌はなるべく見えないように、女性スタッフによって湯灌をすることが作法です。

3. 体を清めてメイクをする

体を洗い、清め終わったら男性なら髭剃り、女性ならメイクなどより髪やお顔を整えていきます。髭剃りは基本的に男性スタッフが行いますが、産毛を剃ったりする場合は女性スタッフが担当することが多いです。メイクは自然に見えるように施します。

髪を洗い髭剃りが完了すると、全体にドライヤーをかけ清潔なフェイスタオルで優しく拭きます。その後もう一度体全体にシャワーをかけお清めもします。この際大きなバスタオルなどで覆いながら行うため、もちろん故人の肌は見えません。

4. そのまま納棺

最後に身支度を整えるため、「死装束」という衣服を着せます。死装束とは死後の世界へ旅立つ際に着る衣服のことで、白い浴衣のような見た目です。

ただし最近では、故人が生前によく着ていた服装を死装束として着付ける場合も多くなっています。他にも鼻と口などを脱脂綿で詰めます。脱脂綿は、体液などが出るのを防ぐ役割です。脱脂綿を詰める作業が完了した後は、そのまま納棺します。

普通納棺(湯灌)の流れを紹介

「古式湯灌」よりも費用が高価な「普通湯灌」について紹介します。大きな流れとしては、体を拭いてから「逆さ水」をかけ、持ち込みの浴槽で体を清め、メイクをした後故人との思い出の品物を納めて納棺します。

古式湯灌との大きな違いは、持ち込みの浴槽があったり、より細かく清めたりするところです。こちらでは一連の流れを、4つの手順に分けて紹介します。

1. 逆さ水の儀式と末期の水の儀式

「古式湯灌」と同じく清潔な布団の上で体を拭いた後に、水にお湯を足して作った「逆さ水」を故人にかけます。こちらも同じく足元から膝、腹部、胸元と、逆さまに柄杓でかけていきます。柄杓を持つ手は基本的に左です。

2. 持ち込み浴槽で体を清める

マッサージを施しながら故人の関節を曲げ、自宅の浴槽や持ち込み浴槽などで入浴します。故人の体をより綺麗にすることが目的です。持ち込み浴槽がある場合、入浴していただいている状態で「逆さ水」をする場合もあります。

3. 温水で清めて整えメイクをする

体を洗い、清め終わったら男性なら髭剃り、女性ならメイクなどより髪や顔を整えていきます。元々は女性のみにメイクをするのが主流でしたが、今は男性も生前の姿に近づけるため、血色の良いメイクをする場合が多いです。

4. そのまま納棺

最後に身支度を整えるため、死装束を着せ、鼻と口などに脱脂綿を詰めます。脱脂綿は体液などが出るのを防ぐ役割をしています。

脱脂綿を詰める作業が完了した後は、そのまま納棺です。

小さなお葬式で葬儀場をさがす

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

納棺は、故人を清潔な状態で気持ちよくお見送りする大切な儀式です。納棺までの費用や流れをしっかり理解していることで、急な不幸でも焦らずスムーズに対処できます。いつか来るその時のために費用の内訳もしっかり理解しておきましょう。

湯灌や葬儀など頻繁に経験することではないため不安な点も多いかと思います。他にも納棺や湯灌、その他のことでお困りでしたら、小さなお葬式までぜひお問い合わせください。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

初盆(はつぼん)とは、亡くなった方の忌明け後、最初に迎えるお盆のことです。ホゥ。