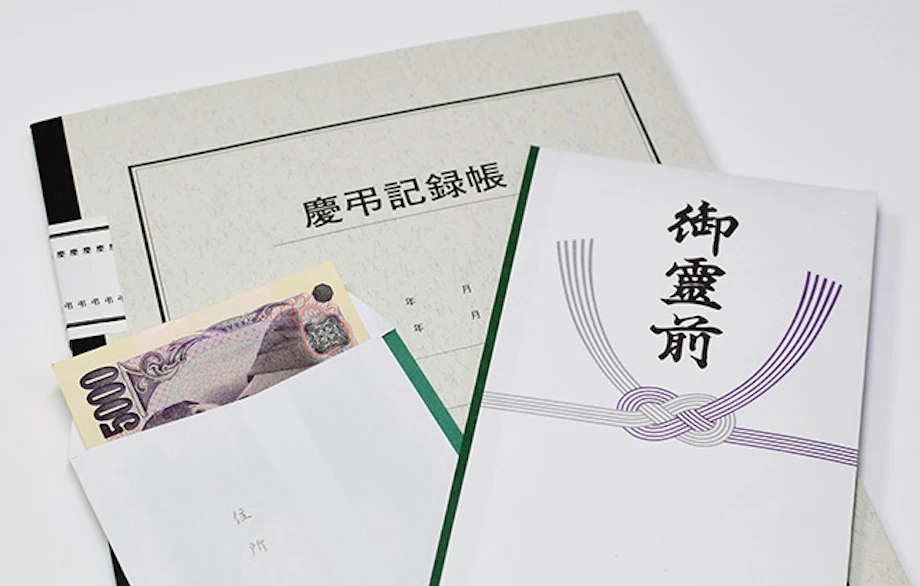

多くの方が訪れるお通夜や葬儀では、誰からどれほど香典を頂いたか分からなくなってしまう恐れもあります。そのようなときに役に立つのが「香典リスト」です。「香典返しリスト」や「香典帳」とも呼ばれるもので、香典返しやお礼状をミスなく送るために作成します。

香典リストの作り方が分からない、どのような項目を作っておけばよいのか知りたいという方もいるでしょう。そこでこの記事では、香典リスト作成の目的や書き方、作成する際のポイントについて解説します。

<この記事の要点>

・頂いた香典の額や名前を記録・管理し、香典返しや法事の案内のためのリスト

・氏名、金額、住所、連絡先や香典返しの品名と値段などを記載する

・リストは、手書きやエクセル、業者に依頼するなどいくつかの作成方法がある

こんな人におすすめ

香典リストを作成する目的を知りたい方

香典リストを作成するメリットを知りたい方

香典リストの書き方について知りたい方

香典リストを作成する目的は?

香典リストは、頂いた香典の額や名前を書き込むだけではありません。作成したリストは香典返し以外にも、さまざまな場面で役立ちます。まずは「なぜ作成するのか」が分かるように、香典リストの目的から紹介しましょう。

香典返しのため

香典リストを作成する最大の目的は、香典返しです。お通夜や葬儀に参列する方の多くは、香典を持参します。一般的な香典返しでは、頂いた香典の半額から3分の1をお返しするのがマナーであるため、誰からいくら香典を頂いたのかを正確に把握する必要があるでしょう。

葬儀前後は何かとやることが多く慌ただしいため、香典返しに漏れがないようこうしたリストの作成は重要です。

葬儀後の挨拶のため

葬儀後の挨拶として、故人が生前お世話になっていた方にお礼状を出したり、葬儀などを終えた報告に伺ったりします。またお通夜や葬儀に参列していなくても、香典やお供え物、弔電といったものを送っていただいた場合には、同様にお礼をしたほうがよいでしょう。香典リストがあると、ご住所や頂いたものを改めて調べる必要がなく、スマートにお礼ができます。

法事の案内をするため

香典リストは、法事の案内をする際にも便利です。四十九日や百箇日、一周忌や三回忌などの法要には、家族や親族だけでなく、故人が生前親しくしていた方が参加することも少なくありません。

身内への連絡は電話でも問題ありませんが、お世話になった方への連絡ははがきやお手紙で案内状を送ったほうがよいでしょう。そうした際にも、作成した香典リストを開けば、法事の案内の送り先が一目で分かります。葬儀から時間が経っても漏れなく法事のご案内を送るために、香典リストは重要です。

冠婚葬祭の目安にするため

香典リストが役立つのは、葬儀や法要に関連することだけではありません。家族ぐるみでお世話になった方がいれば、その方の冠婚葬祭に出席する際、持参するご祝儀や香典の金額を考える目安にできます。

お渡しする金額に差が出て、相手に失礼とならないように「同額をお返ししよう」といった対応も可能です。このように、香典リストは冠婚葬祭におけるやり取りのヒントの役割もあります。

香典リストを作成するメリット

香典リストを作成すれば、情報がまとめられる、確認漏れが防げるなどさまざまなメリットがあります。ここでは、香典リストを作成するメリットについて詳しくまとめました。香典リストの便利さがより理解できる内容です。

必要な情報をきれいにまとめられる

香典リストの大きなメリットとしてあげられるのが、必要な情報をきれいにまとめられるという点です。香典リストを作成する際、相手の氏名と香典の金額、住所や連絡先を記入しますが、さらにお供え物や弔電などの情報も一緒に管理できます。

また、ご自身が知らなかった故人の友人やお世話になった方がいた場合は、故人との関係性を簡単に書き記しておきましょう。法事のご案内や相手方の冠婚葬祭の際にも参考になります。

香典返しを忘れることを防げる

香典リストは、香典返しを忘れることを防ぐというメリットもあります。香典を頂いたときは後日香典返しをするのがマナーです。

香典袋には相手の氏名や金額が書いてありますが、中には氏名や金額の書き忘れがあるかもしれません。頂いた香典を整理する際に、氏名と金額をリストアップしておけば、後ほど香典返しの用意を忘れてしまったり、金額が不足したりといったことを防げるでしょう。香典返しをスマートに行い、今後のお付き合いを円滑に行うためにも、香典リストが役立ちます。

予算を立てやすい

香典返しやお礼の品物を用意する際、金額で迷う方も多いでしょう。香典リストには頂いた香典の金額やお供物を書き込んでおけるので、半額や3分の1など金額の予算が立てやすいのがメリットです。

また故人との関係性や葬儀で特別お世話になった方、大きな額のお香典を頂いた方が分かるように記入しておけば、特別なお返しをしたい場合にも金額の目安を設けやすいでしょう。

香典リストの書き方は?必要となる項目

香典リストには氏名、住所、連絡先、頂いた香典の金額を記入しますが、それ以外にもまとめておくと便利な項目があります。紹介する項目全てを記入する必要はありませんが、ご自身に合わせて選んでみてください。

・氏名

誰から頂いた香典なのか把握するために、氏名が必要です。同じ名字の方がいると混合してしまうことがあるため、姓と名前の両方を記入しましょう。相手の会社や役職が分かるときは、合わせて書き込みます。また、団体で香典を頂いた場合には団体名と個人名を記入するのがおすすめです。

・金額

香典返しの金額をきちんと決めるために、頂いた香典の金額も必要事項です。金額が分かれば、半額や3分の1の金額が分かり、事前に予算を立てられます。

・住所

香典返しだけでなく、お礼状や法事のご案内を出す際にも住所を使用します。また、香典を郵送で頂いた方の住所も忘れずに書き込んでおきましょう。

・連絡先

お礼の品物を送る際や、不明点がある場合に必要なのが、電話番号などの連絡先です。こちらも漏れなく記入しましょう。

・弔電有無

葬儀に出席できず弔電を送ってくださった方についてもリストに記載しておきましょう。

・お供え物の有無

お供え物や供花を頂いた方には、お礼状やお返しが必要なこともあります。後ほどお礼をする際の参考になるので、頂いた方や品物の内容、価格などを分かる範囲で記入しましょう。

・葬儀参列か弔問か

葬儀に参列されたのか、その他のタイミングでの弔問されたのかについて記入しておくと、後にお礼状を贈る際にスムーズにお礼が述べられます。

・香典返しの品名と値段

送った香典返しの品名、値段についても記載しておけば、後ほど見返す必要が生じた際に速やかに思い出せます。

・配送か直渡しか

香典返しを配送したのか、直接渡したのかについて記載しておくと、後々のやり取りの際に役立つかもしれません。

香典リストを作成する5つの方法

時間がたてばたつほど、以前の記憶は薄れるため、香典や頂いたもの、お返ししたものを全て覚えておくことは難しいでしょう。正しい情報を残しておくためにも、香典リストは重要です。ここからは、香典リストの作成方法について解説します。主な5つの方法を紹介するので、ご自分に合ったものを選んでみてください。

手書きで香典帳を作成する

手書きで香典帳を作成する場合は、市販のノートや葬儀社が用意する香典リストを利用しましょう。また、「お付き合いノート」といった専用のノートも販売されているので、使いやすいものを選んでかまいません。あらかじめ記入する項目を決めてから、枠線を引いて表を作るとスムーズです。

しかし、手書きの場合は金額の計算や氏名の記入に手間がかかる点にも注意しましょう。参列の人数が多くなればなるほど、作成や計算に時間がかかります。ご自身の負担と参列者の人数を考慮して、手書きにするか、別の方法にするかの判断をするのが大切です。

テンプレートを利用して作成する

テンプレートを利用するメリットは、枠線や記入項目が用意されていることです。初めて作成する方や何を記入するかに迷う方は、テンプレートから始めるとよいでしょう。その後、必要に応じて項目を増やすなどの調整をするのもひとつの方法です。

香典リストのテンプレートは、インターネット上で無料配布されているものもあります。そのままパソコン上で編集できるため、キーボード入力に慣れている方は楽に感じるかもしれません。また、手書きで記入したい場合は、テンプレートのみプリントアウトして利用するのも可能です。

エクセルで作成する

エクセルを用いた表の作成が得意だという方は、ご自身で香典リストを作成してもよいでしょう。表に記入する事項をピックアップし、枠組みを作ったら内容を入力します。また、エクセルには計算機能があるため、金額部分に計算用の関数を使うと便利です。

香典返しの品を取り扱う業者の中には、注文にエクセルの書式を用意しているケースもあります。エクセルであらかじめ香典リストを作っておけば、注文の際にも役立つでしょう。

しかし香典リストをエクセル管理するためには、パソコンやエクセルソフトなどを導入する必要があります。もともとエクセルを利用していない方は、導入コストが発生する点に注意が必要です。

香典リストの作成ソフトで作成する

香典リスト専用の作成ソフトを使うのもひとつの方法です。作成ソフトの中には、カスタマイズできる香典仕分け機能に加え、お供物の管理や葬儀出納帳など、さまざまな便利機能が付いているものもあります。葬儀関連の事務作業を一括管理したいという方にもおすすめです。

作成ソフトは有料のものから無料のものまで数多くの種類があります。自分が使いたい機能はどれなのか、ソフトでどこまで管理するのかを決めた上で、適した作成ソフトを選ぶのがよいでしょう。プリンターと連携できるソフトであれば、案内状や年賀はがきをそのまま印刷できるため便利です。

業者に依頼して作成してもらう

忙しく人手が足りないという場合には、香典リスト作成の代行業者への依頼もおすすめです。中には葬儀の受付や出納管理、香典リスト作成をセットで請け負ってくれるサービスもあります。依頼にコストはかかりますが、作業の手間が省けるのがメリットです。参列者の数や、ご自身の使える時間を考慮し、利用の有無を検討しましょう。

受付を頼める方を探すのが難しい、ミスなく香典リストを作成したいという方は専門業者への依頼がおすすめです。

香典リストを作成する際のポイント

香典リストを作成するためには、参列した方の氏名や香典金額などの情報が必要です。これらの情報がきちんと残るように、香典リスト作成に向けて準備をしましょう。最後は、香典リストを作成する際に知っておきたいポイントについて紹介します。

芳名帳や会葬カードの情報を確認する

香典袋には名前と金額、住所を記入しますが、記入漏れがあるかもしれません。住所や連絡先がないと、香典返しの送り先が分からない場合もあるので注意しましょう。香典リストを作成するために、参列者の名前と住所を記入する「芳名帳」や「会葬カード」を用意します。中でも、香典金額やお供え物の有無を記入する欄がある会葬カードがおすすめです。

必要な情報をそろえるために、葬儀の受付で参列者に対して芳名帳や会葬カードへの記入をお願いします。名前や住所、連絡先などを記入してもらい、香典リストを作成する際に、香典袋と併せて確認しましょう。

香典袋を保管しておく

香典リストをスムーズに作成するには、香典袋に書かれた氏名や金額が必要です。香典を取り出した後も香典袋を捨てないように注意しましょう。また、香典リスト作成後も記入内容をチェックできるよう、香典返しが終わるまでは香典袋を保管するのが大切です。

香典袋がばらばらにならないように、ひもや輪ゴムなどでひとまとめにしたり、専用の袋や箱を用意したりして、一箇所で保管することをおすすめします。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

香典リストは、葬儀の後、香典返しやお礼状を送るために重要なものです。香典袋や芳名帳、会葬カードをしっかりと管理し、葬儀後は速やかにリストを作成しましょう。リストの作成方法は参列者の数や入力、計算の負担を考慮し、ご自身にあったものを選びます。

香典リストをはじめ、香典返しやお礼状などに関して分からないことがあれば、ぜひ小さなお葬式にご相談ください。総勢60名のコールスタッフが、24時間365日質問にお答えします。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

遺言書には、誰の遺言かを明確にするために署名が必要です。ホゥ。