身内や親しい人が亡くなった後、仏教では故人の節目となる日に法要を執り行います。しかし、百箇日の法要は近年減少傾向にあり、「四十九日や一周忌は経験があっても、百箇日法要は何をするのか分からない」という方もいるのではないでしょうか。

百箇日法要を執り行う場合は、施主・参列者ともに法要の日取りや服装、香典などのマナーを知っておく必要があります。

そこでこの記事では、百箇日法要の概要や数え方、マナーを紹介します。百箇日法要を執り行う意義や、準備物を確認しておきましょう。

<この記事の要点>

・百箇日法要は故人の命日から数えて100日目に執り行われる法要のことである

・百箇日法要では施主も参列者も準喪服を着用するのが一般的

・百箇日法要の香典の表書きは「御仏前」と書き、金額の目安は1万円~5万円程度

こんな人におすすめ

百箇日法要を控えている方

百箇日法要の内容を知りたい方

百箇日の数え方を知りたい方

死後100日目に行われる「百箇日法要」とは?

百箇日(ひゃっかにち)法要は、故人の命日から起算して100日目または100日にあたる日の前週に執り行われる法要です。

法要には「忌日法要」と「年忌法要」があり、百箇日の後の一周忌からは年忌法要となります。ここからは、百箇日法要の由来や概要を紹介します。

百箇日法要の由来

百箇日法要の由来には諸説ありますが、浄土真宗による考え方を由来とする説が有力です。

仏教では、100日目に故人の魂が新しい世界で生まれ変わるのか否かの再審判が行われるといわれています。平等王(または閻魔大王)の再審判による決定事項では、「遺族が死者の供養に努めると救済措置があるかもしれない」と考えられており、そのために執り行うのが百箇日法要です。

もうひとつ、浄土真宗の考え方が百箇日法要に由来するという説もあります。浄土真宗では、信者が亡くなると肉体から魂が離れて仏のもとへ行くと考えられています。

日本ではかつて死者を土葬で葬っていた時期があり、死後おおよそ100日後で白骨になると言い伝えられていました。そのことから、浄土真宗において100日目という日付は、故人への供養におけるひとつの区切りとして法要を営むものと考えられています。

百箇日は卒哭忌とも

百箇日法要には「声を上げ泣き叫ぶことを卒業する」という意味があり「卒哭忌(そっこくき)」とも呼ばれます。

仏教において四十九日は、故人の魂の審判が下される日としされています。故人の魂はこの審判を受けて百箇日を迎えるころには新しい世界へと歩みだしていることでしょう。

百箇日は悲しみというひとつの段階を終え、遺族が新たな毎日を過ごすための区切りにしてほしいという願いが込められています。

百箇日法要の数え方

故人の命日を1日目として、そこから100日目が百箇日です。5月1日に亡くなった場合を例に挙げてみましょう。

5月1日に亡くなった場合、その方の命日は5月1日となり5月1日を1日目としてカウントします。命日から主な法要の数え方は以下のとおりです。

| 5月1日 | 命日 |

| 5月7日 | 初七日忌 |

| 6月18日 | 四十九日忌(忌明け) |

| 8月8日 | 百箇日忌 |

| 翌年5月1日 | 一周忌 |

【施主側】百箇日法要の準備

ここからは、一般的な百箇日法要の準備を紹介します。親族の考え方や地域によって準備するものが異なるので、周囲の方や菩提寺、葬儀を依頼した葬儀会社などに確認を取りながら準備を進めるのがおすすめです。

菩提寺と日程調整

百箇日法要の日程は菩提寺と話し合って決めます。百箇日が平日の場合は、参列者に配慮して百箇日の前の週末を選ぶよとよいでしょう。百箇日に限らず、法事法要を先送りするのはマナー違反と考えられています。当日に都合がつかない場合は前倒しして行いましょう。

法要後に会食をする場合は、会場の手配も必要です。おおよその人数で予約を入れて、正確な人数がわかったら改めて連絡しましょう。

招く人の範囲を決める

百箇日法要の日程が決まったら、法要に誰を招くのか決めましょう。一般的には、家族のみの小規模で行うか、親族までを招いて四十九日法要と同じくらいの規模で行います。

知人や友人まで呼ぶケースはあまりありませんが、どうしても参列したい方がいる場合はお招きするとよいでしょう。

参列してほしい方へ連絡する

参列してほしい方には、遅くとも法要の1か月前までには連絡をしましょう。参列してほしい親戚や知人が遠方に住んでいる場合は、宿泊なども考慮して余裕をもって日程調整をする必要があります。

【施主側】返礼品のマナー

施主は、百箇日法要に参列する方への返礼品の準備も忘れないようにしましょう。参列人数を把握して、適切な数の返礼品を前もって準備します。ここからは、返礼品にふさわしいものや金額の目安、表書きと渡し方などのマナーを紹介します。

返礼品としてふさわしいもの

四十九日法要や一周忌などと同じように、手荷物として負担にならない大きさの「消え物」が返礼品として最適です。日持ちのする焼き菓子、海苔、缶詰、洗剤などがよく選ばれます。

また、最近では返礼品にカタログギフトを選ぶ家庭も増えています。お住いの地域や参列者の年齢層によっては、検討してみてもよいかもしれません。

返礼品の金額の目安は?

返礼品は、いただいた香典の金額の半返し、もしくは3分の1返しが基本です。後述するように香典の目安が1万円~5万程度であるため、返礼品の目安は3,000円~25,000円程度となるでしょう。

しかし、一般的には参列者に一律で同じ返礼品を渡すため、実際には、3,000円~5,000円程度を目安にするとよいでしょう。ただし、地域や親族によっても考え方は異なるため、事前に相談しておくと安心です。

表書きと渡し方

返礼品の表書きは「志」もしくは「粗供養」と書き、水引は黒白・双銀・黄白の結び切りのものを選びましょう。水引の下に施主の名前を記入します。参列人数に見合った数をそろえておきましょう。

夫婦で参列する方は香典が連名であるケースが一般的です。その際には夫婦にひとつの返礼品を渡しますが、夫婦でも別々に香典を頂いた場合はそれぞれに返礼品を渡します。

百箇日法要の当日の流れ

ここからは、読経、焼香、会食と続く百箇日法要当日の流れを紹介します。法要の内容や全体の流れを把握しておきましょう。

読経・焼香

百箇日法要は、施主の挨拶から始まります。挨拶の最後に、僧侶に対して読経のお願いをしましょう。続いて、僧侶の読経が始まります。

読経の間は焼香をします。故人と近い家族や親族から順番に行うのが一般的です。焼香の作法は、宗派やお寺によって異なります。事前に確認しておきましょう。

会食

法要後の会食は「お斎(おとき)」と呼ばれます。自宅や法要会場で会食をする場合は、仕出し弁当などを注文しておきましょう。レストランなどを予約して、移動後に会食をするケースもあります。

会食の献立に明確なきまりはありませんが、鯛など慶事で用いられるおめでたい食材は避けます。お斎は施主による献杯の挨拶で始まり、参列者で故人の思い出話をして過ごします。

【参列者側】百箇日法要の際の持ち物

施主から百箇日法要の案内を受け取り参列する場合の持ち物は、基本的に四十九日法要などと同じで問題ありません。一般的な持ち物は以下のとおりです。

・香典

・お供え物

・数珠

・小ぶりのハンドバッグ

・手伝いがある場合は白い無地のエプロン など

地域や家庭によっては香典の代わりにお供えのみを用意するケースもあるため、事前に周囲に確認するとよいでしょう。

百箇日法要の服装マナー

百箇日法要の服装は、四十九日法要と同じで差し支えありません。遺族・参列者ともに「準喪服」と呼ばれる一般的な喪服を着用します。百箇日法要は葬儀・告別式とは異なり、前もって参列の案内があります。そのため、ふさわしい服装など身だしなみで参列する必要があります。

どの立場でも準喪服が無難

百箇日法要では、施主も参列者も準喪服を着用するのが一般的です。準喪服とは、通夜や葬儀でも着用する一般的な喪服のことです。参列者は遺族よりも格式の高い喪服を着用しない点に注意が必要です。

詳しくは以下の記事で解説していますので、参考にしてみてください。

参考:『葬式は礼服がマナー!急に礼服が必要なときでも慌てない方法とは』

親族だけの場合は略喪服でOKの場合も

百箇日法要の参列者が親族だけの場合など、遺族側から申し合わせがあった際は略喪服を着用することもあります。しかし、本来は略式ではない服装が好ましいとされる法要です。独断で略喪服を着用することは避けましょう。

家族だけでもフォーマルな装いで

家族だけの百箇日法要でも、僧侶に読経を依頼する場合は準喪服を着用するのがマナーです。家族だけで執り行うからといって、カジュアルな装いで参列するのは僧侶に対して失礼にあたります。

【参列者側】百箇日に用意する香典の目安は?

百箇日に参列する際は、香典を準備します。香典のマナーは一般的な法要とほぼ変わりませんが、表書きや包む金額には注意点があります。ここからは、百箇日法要の香典について解説します。

香典袋は「御仏前」

百箇日は忌明け法要の後に執り行われるため、不祝儀袋の表書きは「御仏前」または「御佛前」と書きます。

お葬式と比較して参列者人数が少ないとはいえ、施主の負担を減らす配慮は必要です。表書きだけでなく、中袋に記載する内容にも気を配りましょう。不祝儀袋の書き方や注意点については、以下の記事も参考にしてください。

参考:『法事の香典で失敗しないために【金額の目安一覧とマナー】を紹介します!』

香典の金額目安は会食の有無でも変わる

百箇日法要の際に包む香典の目安は1万円~5万円程度です。お住まいの地域や故人との関係性、会食の有無などを考慮して包む金額を決めましょう。

法要・法事に持参する香典の相場については、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご参照ください。

参考:『香典の相場はいくら?関係性ごとの金額や香典の入れ方のマナーも解説』

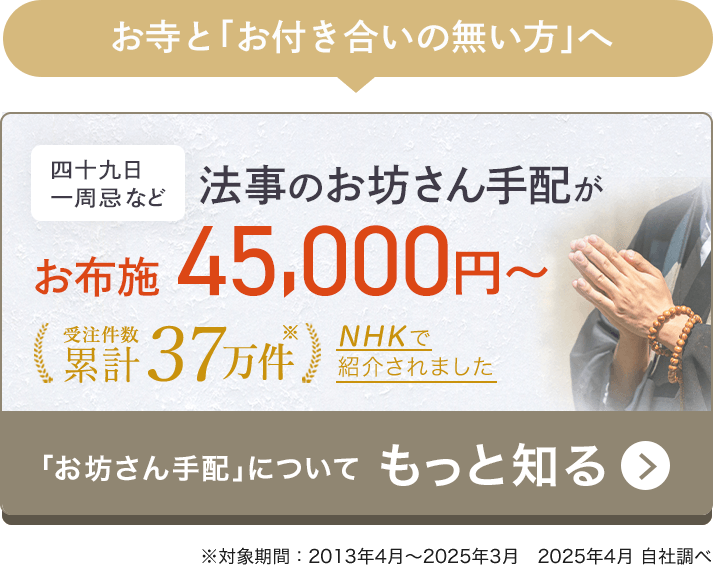

【施主側】百箇日法要のお布施

菩提寺の僧侶に供養の依頼をする場合は、お布施の用意が必要です。ここからは、百箇日法要のお布施の一般的なマナーを紹介します。地域や菩提寺によって考え方が異なるので、不安がある場合は詳しい方に確認しておくと安心です。

お布施はいくら用意すべき?

お布施は菩提寺との関係性や地域によって適切な金額が異なりますが、一般的に3万円~5万円程度を包むケースが多いようです。お布施は供養に対するお礼の気持ちであるため、あくまでも目安として捉えておきましょう。

また、会食に僧侶が同席しない場合や法要会場まで移動がある場合は、そのための「お車代」や「御膳料」を別途用意する必要があります。判断に迷った場合は、菩提寺に過去の事例を確認したり葬儀社へ相談したりするのも手段のひとつです。

お布施袋のマナー

お布施を包む袋の選び方は以下のとおりです。

| 不祝儀袋の場合 | それ以外の包みを使用する場合 |

| ・香典と同じ双銀または白黒の水引がついた表袋 ・包んだ金額の記載は不要 ・表書きは「御礼」「お布施」「御布施」など ・濃墨で書く |

・無地の白封筒に「御布施」などと書く ・奉書紙で包むのが正式な包み方 ・包んだ金額の記載は不要 |

関西圏では黄色と白の水引を使用する場合があります。不祝儀袋を用意する場合は、お住まいの地域でふさわしいものを用意しましょう。お車代や御膳料は別封筒に入れるのが一般的ですが、まとめてお渡しするケースもあります。

本来、いくら包んだかは明記しません。しかし、最近では寺院の会計処理上、金額を明記する場合もあるようです。心配な方は、お葬式で利用した葬儀社や菩提寺に相談しましょう。

お布施の詳しい書き方やマナーについては、以下の記事をご覧ください。

参考:『法事で納める「お布施」の相場は?|その他用意する物の値段や香典もご紹介!』

お布施を渡すタイミングと渡し方

お布施を渡すタイミングは、以下の2回あります。

・自宅で執り行う場合は、僧侶が来た際に挨拶と同時にお渡しする

・法要が一通り済んでお茶を出すタイミングで、お礼とともにお渡しする(自宅・菩提寺共通)

渡し方は、黒塗りの切手盆(祝儀盆)と呼ばれる専用のお盆か袱紗(ふくさ)の上に、僧侶側から表書きが読める向きにお布施を置いて渡します。

百箇日法要のお供え物

百箇日法要はすでに忌明けしているので、忌中に比べるとお供えできるものが増えます。ここからは、百箇日法要にふさわしいお供え物と適さないお供え物をそれぞれ紹介します。

百箇日法要にふさわしいお供え物

返礼品と同様に「消え物」がお供え物としてふさわしいとされています。果物、お茶、焼き菓子、線香やろうそくなどが一般的です。故人が好きだった食べ物をお供えするのもよいでしょう。

お供え物として飲み物や果物などを選ぶ場合は、腐敗する恐れがあるため、なるべく日持ちする常温保存できるものを選ぶことをおすすめします。

また、花もお供え物として適しています。ただし、供花にはふさわしくないとされるトゲのある花や香りの強い花は避けましょう。派手にならないように注意すれば、色のある花を選んでもかまいません。白や淡い色の花を混ぜながら、故人の好きだった花をお供えしましょう。

百箇日法要にふさわしくないお供え物

忌明け後であるからといって、肉や魚など殺生を連想させるものは選ばないようにしましょう。また、故人が好きだったとしても、タバコやビールなどの嗜好品は一般的にはタブーとされています。

しかし、百箇日法要の場合は、故人の好きだったものをお供え物として供えるのはよいことであるとされています。そのため、菩提寺によってはタバコやビールなどが許されるケースもあるようです。

嗜好品を百箇日法要で供えたい場合は、事前に菩提寺や周囲の方へ相談しましょう。

百箇日法要での挨拶で使える文例

百箇日法要では四十九日法要と同様に、施主は僧侶の読経前に簡潔な挨拶をします。参列者の場合は、手短に哀悼の意を伝えましょう。ここからは、よく使う挨拶の文例を紹介します。

施主の場合

施主の挨拶ではに参列者や僧侶への感謝の気持ちを簡潔に伝えることが大切です。挨拶の文例は以下のとおりです。

本日は お忙しい中にもかかわらず お集まりいただき 誠にありがとうございます

これより父(母)○○の百箇日の法要を執り行いたく存じます

それでは ○○寺様 よろしくお願いいたします

地域によって僧侶の呼び方が変わるため、施主は事前に確認しておくと安心です。ふさわしい呼び方がわからない場合は、菩提寺の名称に敬称をつけて呼んでも問題ありません。

また、緊張して百箇日法要であることを伝えそびれることもあるかもしれません。参列者も僧侶も百箇日法要ということは理解しているため、万が一言葉に詰まった場合は省略して差し支えないでしょう。

参列者の場合

知人や親族の立場で百箇日法要に参列する際にも、手短な挨拶で哀悼の意を示すようにします。香典を渡す際に、施主や受付担当者に以下の挨拶を述べましょう。

「このたびはご愁傷様です」

「ご愁傷様です」

どうしてもかける言葉に詰まってしまった場合は、頭を下げるだけでも問題ありません。挨拶をする際は「忌み言葉」と呼ばれる縁起の悪い言葉を使わないようにしましょう。

参列できない場合

何らかの事情により、百箇日法要に参列できないこともあるでしょう。その場合は、手紙と一緒に供花や香典を送ります。香典などとともに送るメッセージの文例は以下のとおりです。

このたびは亡き○○様の百箇日法要のご案内をありがとうございます

お声掛けいただきましたが やむを得ない事情がございまして

欠席とさせていただきたく存じます 誠に申し訳ございません

些少ではございますが 同封のもので 御仏前にお花などでもお供えいただければと存じます

まずは書面にてお詫び申し上げます

百箇日法要をしない場合

最近では、百箇日法要を省略する家庭も増えつつあります。故人の供養のために執り行うべきという考えがある一方で、事情により省略せざるを得ないケースもあるでしょう。

百箇日法要を省略する場合は、家族や身近な親族のみで集まり自宅の仏前で供養するという方法もあります。百箇日の法事でお悩みの場合は、検討してみてはいかがでしょうか。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

近年では百箇日法要を執り行う機会は減少傾向にあるといわれています。しかし、本来は仏教において故人の魂が再審判される重要なタイミングであると同時に、遺族には悲しみを卒業してもらい、新しい毎日を過ごすための区切りとするという教えから行われる重要な法要です。

意義とマナーを把握して故人を思いながら重要な節目の法要を迎えられるよう、しっかりと準備を行いましょう。

百箇日法要に関してわからないことが発生したら、小さなお葬式にご相談ください。葬儀だけでなく各種法要に精通した専門コールスタッフが、24時間365日細かな悩みを全力でサポートします。

直葬とは、通夜式や告別式などの式をはぶき、火葬のみを行う葬儀のことです。ホゥ。