葬儀や通夜の受付を依頼された際、香典の受け取り方がわからなくて戸惑った経験のある方も多いのではないでしょうか。特に、葬儀を初めて経験する方にとっては、マナーや作法などわからないことが多く、いざという時に悩んでしまうものです。

この記事では、香典の受け取り方のマナーに加えて、対応方法や受け答えを解説します。受付を担当するにあたって失礼な対応をしないためにも、ぜひ参考にしてみてください。

<この記事の要点>

・香典を受け取る際は「お預かりします」と返事をするのが適切

・香典を辞退する場合は、受付で遺族の意向を伝え受け取らないようにする

・参列者が受付についたら丁寧に挨拶をし、忌み言葉を使わないように注意する

こんな人におすすめ

香典の受け取り方を知りたい方

葬儀の受付におけるマナーについて知りたい方

葬儀の受付における服装のマナーを知りたい方

香典の受け取り方

香典を受け取るシチュエーションは、遺族として受け取る場面、あるいは受付として受け取る場面が大半です。どちらかの状況になる予定がある方も多いでしょう。

遺族として受け取る場合は「恐れ入ります」と一言添える受け取り方が通例であり、普段用いる「ありがとうございます」はTPOをわきまえていない言葉としてタブーとされています。このように、遺族の場合も気を払う必要がありますが、それ以上に受付をする場合のほうが気を払うことは多くなるでしょう。受付をするということは、一時的とはいえ遺族側の一員となります。

また、お金に関わる作業でもあるため、マナーを踏まえて丁寧に行わなければなりません。遺族の立場に立っていることを念頭に置いて、スムーズに対応するように心がけましょう。続いては、香典の受け取り方を具体的な流れに沿って、順番に解説します。

1.芳名帳への記入をお願いする

香典を納受する前に、芳名帳の記帳をお願いする必要があります。喪主は芳名帳に書かれた名前や住所を元に、香典返しの準備をします。そのため、参列者には漏れなく記帳してもらわなければなりません。

中には、香典を渡してすぐに会場へ入ろうとする参列者も見られるため、「お名前とご住所のご記入をお願いいたします」といった一言をかけてご案内しましょう。場合によっては、受付ではなく別の場所で芳名カードに記入していただく形をとることもあるので、わかりやすい案内と丁寧な言葉で伝えることが大切です。

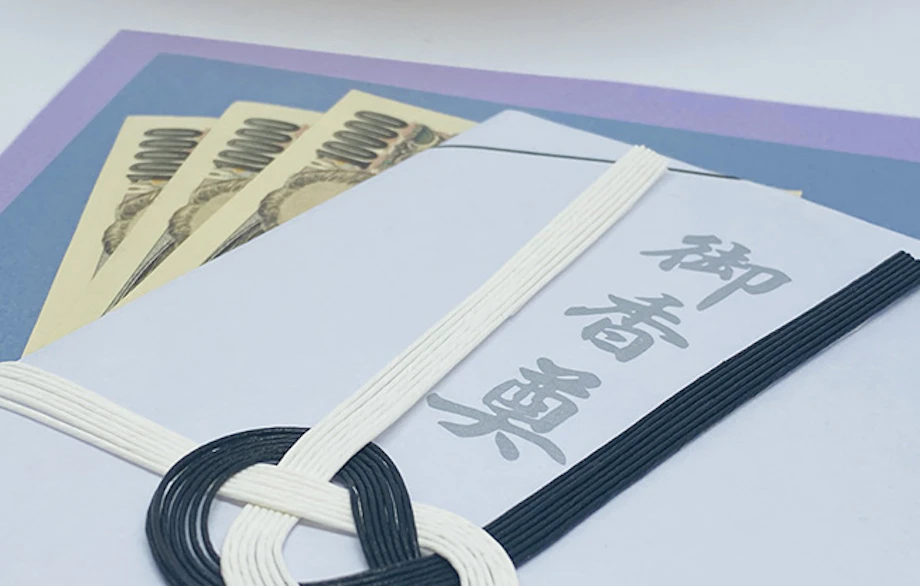

2.香典を受け取る

芳名帳に記帳していただいたら、香典を納受します。とはいえ、実際に納受するのは遺族であるため、「お預かりします」が適切な返事です。その際は、両手で納受するのがマナーなので、片手で受け取らないように注意しましょう。

芳名帳に記帳する場所が受付から離れている場合は、記帳前に香典を納受するケースもあります。また、納受した香典は会計係に渡したり特定の場所に保管したりしますが、参列者が受付にいる間は失礼にあたるので、その場を去られた後に行うのがマナーです。

3.返礼品を渡す

香典に対する返礼品は、香典を納受した直後に渡すのが通例です。そのため、受付の準備をする段階で、すぐに渡せる場所に置いておきましょう。返礼品をお渡しする際は「こちら御礼の品でございます」といった一言を控えめに添えて手渡します。

香典返しを後日に行うケースでは、会葬礼状をお渡しする場合もあります。返礼品、もしくは会葬礼状を手渡したら、会場へ案内しましょう。

香典を辞退する場合について

昨今は、香典を辞退する遺族も増えています。その際は、葬儀のお知らせをする段階で香典辞退の旨も添えられているのが通例です。また、受付に「香典は辞退申し上げます」といった張り紙をするケースもあります。

とはいえ、気持ちを伝えたいという方は香典を持参する可能性があります。しかし、ご遺族が香典を辞退する以上、受付では対応できません。受け取ってしまうと後になってトラブルになる可能性もあるため、厚意に対する感謝を述べた後に、遺族の意向を丁寧に伝えましょう。

場合によっては、親族の香典だけは納受することもあるため、そのときは他の参列者に配慮することが大切です。

葬儀の受付を依頼された場合の返事

直近で受付を依頼された方にとっては、どのように受け答えしたらよいか悩むことでしょう。受付は、近所の方や同僚、友人など近しい関係にある方が亡くなった時に依頼されることがあります。受付になると、一般の参列者とは異なり、さまざまなフォローをする必要があります、そこで、対応可否を踏まえた上で、依頼に対する返事をしなくてはなりません。

また、返事をする際も失礼にあたらないように配慮することが賢明です。受諾可能な場合、もしくは対応が困難な場合の、それぞれの返事の仕方について確認しましょう。

引き受ける場合

遺族が葬儀の受付を依頼する相手は、それなりの関係性があり、遺族から信頼を置かれた方です。ひいては、特別な事情がない限りはできるだけ引き受けることをおすすめします。

直接遺族から依頼された際は、一言お悔やみの言葉を添えて引き受けることが大切です。例えば「この度はお悔やみ申し上げます。私でよろしければ、受付をお受けいたします」といった言葉を添えればよいでしょう。また、依頼を受ける際は、葬儀会場や日程などの重要事項を後から失念しないようしっかりメモをすることが重要です。

受諾できない場合

受付を依頼されたとしても、事情によっては止むを得ず断らなければならないことも考えられます。このような場合は、できるだけ早い段階ではっきりと断ることが大切できるだけ早い段階ではっきりと断ることが大切です。ずるずると返事を引きずると、遺族が他の人に手配することができなくなります。

受諾できない旨を伝える際は、遺族の気持ちに寄り添って配慮することが大切です。例えば「この度はお悔やみ申し上げます。ぜひお受けしたいところですが、止むを得ない事情があり、どうしてもお受けすることができません。〇〇様のご冥福を心よりお祈りいたします」といった言葉を添えた上で、他に代理を頼めそうな人がいる場合は提案してみるのもよいでしょう。

葬儀の受付におけるマナー

受付を引き受けた場合は、参列者ではなく遺族の立場になります。それゆえに、マナーをしっかりと熟知し、失礼のないように努めることが大切です。参列者と言葉を交わすことが多い受付は、言葉遣いや挨拶の仕方をしっかりと押さえておかなければなりません。ここでは、受付業務における注意点について解説します。

挨拶の仕方について

参列者が受付についたら、まず丁寧に挨拶をしましょう。「本日はお忙しい中、ご参列いただきありがとうございます」といったシンプルな一言で問題ありません。また、雨や雪などで天候が優れない日の葬儀では、「お足元の悪い中、ご参列いただきありがとうございます」という言い回しでもよいでしょう。

参列者が喪主の親族にあたる場合は、「この度はお悔やみ申し上げます」という言葉を添えるのが通例です。

言葉遣いについて

葬儀は悲しみの中で行われる儀式であり、その場に会する人たちはそのTPOを重んじるのが適切です。例えば、「穏やかな落ち着いたトーンで話す」「忌み言葉を使用しない」といった配慮があるでしょう。特に「重ね重ね」や「くれぐれも」などの重ね言葉はつい使ってしまいがちになりますが、忌み言葉にあたるため注意しましょう。

それに伴い、葬儀の受付で「くれぐれもお気をつけて」や「重ね重ね御礼申し上げます」といったフレーズを使わないように意識しておくことが大切です。その他、数字の「4」「9」も忌み言葉にあたるので注意する必要があります。

葬儀の受付における服装のマナー

受付を担当する際、服装のマナーも守らなければなりません。参列者にとっても欠かせないマナーですが、受付は遺族の立場でもあるため、より配慮する必要があります。とはいえ、参列者のマナーと変わりないので、気負うことはありません。一般的な服装のマナーを確認しておきましょう。

基本となる服装

基本的に、黒いスーツやワンピースを着用しましょう。参列者の場合、ダーク系の色であれば問題ないとされますが、受付を努める場合は黒が無難です。靴下やストッキングも黒を選び、肌の露出は抑える必要があります。

また、受付は長時間立って行う必要があるため、靴にも注意を払いましょう。特に女性は、低めのヒールで歩きやすいものを選ぶことが大切です。

社葬の受付を努める際は従業員規定の制服でも問題ありません。ただし、華美な制服ではない場合に限ります。

アクセサリー

結婚指輪以外のアクセサリーは、原則としてマナー違反となります。ただし、涙を表す真珠に関しては、身に着けても問題ありません。また、時間の管理も必要となるため、時計も着用可能です。その際は、派手な色やデザインを避けて、黒いベルトのものを選びましょう。

メイク

葬儀の受付では、控えめなメイクがふさわしいでしょう。ノーメイクにする必要はありませんが、派手な色合いやラメなどを使わないように心がけることが大切です。また、グロスも派手さを伴うので、避けることをおすすめします。

髪の毛は慎みを持って清楚に束ねましょう。特に、挨拶や香典を納受する作業を行う受付では、長い髪が邪魔になる可能性があります。事前に葬儀用のバレッタやリボンなど、目立たない小物を準備しておくと安心です。

葬儀の受付における注意点

葬儀の受付を、滞りなくスムーズに行うために、その他の注意点も押さえておきたいところです。当日になって慌てないためにも、全体の流れを踏まえた上で、ポイントを事前に把握しておきましょう。

遅刻はNG

葬儀は遺族だけではなく、故人と懇意にしていた方にとって最後の別れとなる大切な儀式です。それゆえに、葬儀開始時間より早く会場入りする参列者も多いでしょう。

受付は遺族側の立場に立って参列者を迎える役割であり、またスムーズに案内する係です。参列者より後に会場入りすることは避ける必要があります。できれば、葬儀開始の1時間前には会場入りして、抜かりなく準備をするように心がけましょう。

流れを把握しておく

葬儀のスケジュールや会場の配置など、わからないことがあると受付に尋ねる方が少なくありません。従って、葬儀の流れや館内図を事前に覚えておくことが重要です。特に、大きな会館の場合、複数の葬儀が行われている可能性もあります。参列者が迷わないように、早めに会場入りして確認しましょう。

先に焼香を済ませる

葬儀が始まった後も遅れて参列する方のために受付に留まるケースがあります。それゆえ、焼香のタイミングに間に合わない可能性もあるでしょう。こうした状況を踏まえて、事前に焼香を済ませることもあります。

ただし、先に焼香を済ませる際は、遺族に了承を得た上で行いましょう。場合によっては参列者に続いて焼香をすることもあるので、葬儀社のスタッフに確認することも大切です。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

葬儀を行う上で、受付は窓口ともいえる重要な役割です。遺族や参列者に不快な思いをさせないように、マナーや香典の受け取り方には注意を払う必要があります。また、お金を扱うため、慌てることなく丁寧に業務をこなすことも大切です。受付の依頼を受けた段階で、服装・身だしなみについて事前に確認しておき、直前のチェックも怠らないように心がけましょう。

初めて受付を依頼された場合は、誰でも不安があるでしょう。失礼のない対応方法や香典の受け取り方など、小さなお葬式では細やかなご相談もお受けしておりますので、ぜひご相談ください。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

忌引き休暇は、実は労働基準法で定められた休暇ではありません。ホゥ。