「介護タクシー」という名前を耳にしたことがあり検討を考えているけれど、「具体的にどういったサービスなのか分かりづらい」という理由から、利用を迷っている方もいるのではないでしょうか。

介護保険が使えるサービスの中身や対象者、料金といった基本情報だけでなく、使用の流れも把握することでより具体的にイメージしながら検討できます。そこでこの記事では、介護タクシーにおけるサービス中身や使用手順、費用について解説しましょう。

<この記事の要点>

・介護タクシーとは介護が必要な方が利用できる訪問介護サービスのひとつである

・介護保険適用の介護タクシーのサービスには目的地への送迎や介助サービスなどが含まれる

・介護タクシーの費用内訳は送迎費用、介助サービス費用、介護機器のレンタル料である

こんな人におすすめ

介護タクシーについて知りたい方

介護タクシーの種類について知りたい方

介護タクシーの利用手順と費用について知りたい方

介護タクシーとは

訪問介護サービスのひとつとして利用する方も増えている介護タクシーですが、このような名称は存在しません。そこで、どのような定義付けがなされているのかも含めて、特徴について詳しくご紹介します。

また、介護保険が使えるものと使えないものの2種類があるため、それぞれの対象者や使用目的、費用など異なる点についても確認していきましょう。

介護タクシーとは訪問介護サービスのひとつ

体の不自由な方や介護が必要な方が利用できる介護タクシーは、訪問介護サービスのひとつです。とはいえ、訪問介護サービスにはこのような名称のサービスはなく、あくまでも通称に過ぎません。そのため、言葉の規定がなく、幅広い場面でさまざまな使い方をする傾向にあります。

具体的な規定はないものの、要介護者を通院などのために介助しながら目的地へ送り迎えするサービスのことです。介助しながら送り迎えするというのがポイントで、資格を保有するドライバーが実際に介助サポートを行えるのが特徴です。そのため、資格を持たないドライバーは介助行為ができないため、「介護タクシー」には当てはまりません。

このような特徴ゆえ、主に車椅子やストレッチャーのまま乗れる車両を用意しています。通常のタクシー同様、セダン車を用いることもありますが、車椅子専用のスロープやリフト付きのワンボックスカーが一般的です。その他、回転シートや寝台タイプの車両もあります。

介護タクシーは保険適用と適用外の2種類

ひとくちに「介護タクシー」と言っても、実は2種類に分けることが可能です。費用の一部を負担する保険が使えるものの他、保険が使えずに全額自費になるタイプもあります。コストに関する違いのみならず、利用の対象者や目的、サービスの中身なども異なるため気を付けましょう。

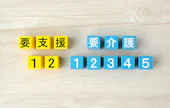

2種類それぞれについては後ほど詳しくご紹介しますが、保険が使えるタイプでは、助けがないと公共交通機関を1人では利用できない方かつ要介護1~5の方が対象となります。そのため、要支援の認定では利用できません。利用の目的としても、日常生活や社会生活を送るために必要な外出と限定的です。

一方、保険が使えないタイプでは全て自費で補うものの、使い道に制限はなくさまざまな要望に対応できます。また、対象者も要支援や要介護の高齢者となり、家族も同乗可能です。

保険を使うか使わないかというと費用の差が大きく感じますが、いくら保険を使って利用できたとしても異なるのは介助サービスにかかる費用のみであり、送り迎えにかかる運賃や車椅子などの介護機器に必要なレンタル料金は全額自費になります。

介護保険適用の介護タクシーを利用する場合

介護タクシーには保険が使えるものとそうでないものの2種類があり、さまざまな違いがあります。ここでは、まず保険を使える介護タクシーについて詳しく見ていきましょう。利用対象者の要件やサービスを使用する用途を限定している分、サービスの中身には送り迎えだけではないさまざまな介護サポートを含みます。

利用対象者

保険を使える介護タクシーの利用対象者には要件があるため、まずは条件を満たしているかどうかを確認することが必要です。

まずひとつ目の要件として、1人ではバスや電車などの公共交通機関を使用できず、ケアプランで要介護1~5の認定を受けている方に限定しています。そのため、要支援の認定を受けている場合には対象者に当てはまらず、保険を使ったサービスは利用できません。

また、自宅で生活をしている方も要件のひとつです。自宅以外には有料老人ホームやケアハウス、サービス付き高齢者向け住宅なども含みます。

サービス目的

対象者だけでなく、保険を使って利用するためには、サービス目的の条件も満たすことが欠かせません。利用目的は、日常生活や社会生活の中で必要な外出時に限ります。

具体的には、通院をはじめ市町村役場など公的機関や金融機関での手続き、選挙の投票、デイサービスセンターや介護施設の見学、生活必需品の買い物です。受診だけでなく、リハビリや整骨院であっても通院を目的にサービスを利用できます。また、補装具や補聴器、メガネといった本人による調整が必要な買い物も可能です。

このように、保険を使える介護タクシーの利用シーンを具体的に確認すれば、いかに日常生活や社会生活上で必要となる外出に限っているかが分かります。

サービスの内容

先にも述べたように、保険を使えるタイプであれば、目的地への送迎だけでなくさまざまなサポートも内容に含むのが特徴です。そのため、一般的なタクシーの業務である運転の他、出発前や到着時、帰宅後といったタイミングごとに必要となるさまざまな介助サービスを含みます。

例えば、自宅などの指定場所へ迎えにいくだけでなく、出掛ける準備として着替えを手伝ったり車両までの移動や乗車時にサポートをしたりなどです。目的地に到着した際は、降車とともに移動サポートも行います。通院の際には、受付をしたり受診科までの移動をサポートしたり、受診後に会計をしたり、薬を受け取ったりなどのサポートもサービスの一環です。

また、帰宅時には降車介助をはじめ、室内までの移動サポートに加えて必要であればおむつを交換したり着替えをお手伝いしたりといったことも含みます。

介護保険適用外の介護タクシーを利用する場合

保険を使えない介護タクシーについて詳しく見ていきましょう。介護が必要と認定を受けた方が対象となるタイプでは、保険を使えない一方、サービスを利用する目的に制限がありません。

そのため、一般的なタクシーと同じような感覚でさまざまなシーンやニーズに合わせて活用できる他、サービスの中身も融通が利きやすいといった特徴があります。

利用対象者

保険が使えない場合の利用対象者は、要支援や要介護の高齢者など、介護が必要であるとの認定を受けた方です。その他、心身にハンディキャップを抱えていて障がい者手帳の交付を受けている方も活用できます。また、保険を使えないことから、家族が同乗することも可能です。

先にご紹介したように、保険を使う場合は自宅に住んでいることも対象者の条件のひとつであったのに対して、保険を使えないケースでは特別養護老人ホームや老人保健施設といった介護保険施設などに入所している方も使用できます。

サービス目的

保険を使えない場合、基本的にサービスを利用する目的に制限はありません。そのため、保険適用サービスでは使用できなかったシーンなどにも幅広く対応できます。

例えば、通院ではない入退院や転院など一時的に病院を訪れる必要があるときにも利用可能です。理美容室や冠婚葬祭などでも利用できる他、生活必需品以外の買い物時にも活用できます。仕事だけでなく習い事やドライブ、旅行といった趣味のための外出もサービスを利用する目的となるため安心です。

このように利用シーンにおいて制限がないことから、サービスの目的に関しては一般的なタクシーと同じ感覚で活用できると考えると良いでしょう。

サービスの内容

保険が使えないタイプでは、サービスの中身にも融通が利きやすいのが特徴です。基本的には、指定の場所までお迎えにいき、まずは乗車のためのサポートを行います。車椅子やストレッチャーごと車に乗せしっかりと固定して安全を確保した上で目的地まで送り迎えし、到着後は車からの降車をサポートするのが基本的な流れです。

上記が基本的なサービスである一方、利用者のニーズに合わせて柔軟に対応してくれるところもあります。例えば、出掛ける際に火の始末を確認したり、玄関の施錠を確認したりといった簡単な介助であれば対応可能なところも多い傾向です。通院や買い物などの利用シーンであれば、付き添い依頼に応じてもらえることもあります。

介護タクシーの利用手順と費用

保険が使える・使えないタイプそれぞれについての詳細を確認した上で、「利用の検討を前向きに考えている」という方もいるのではないでしょうか。そこで、介護タクシーの利用手順と費用についてご紹介しましょう。

利用の流れや費用の内訳についてもしっかりと頭に入れておくことで、より具体的に利用シーンをイメージできる上、スムーズな利用にもつながります。

介護タクシーの利用手順

「介護タクシーを利用したい」と思ったときには、まずはケアマネジャーに相談しましょう。ケアマネジャーに利用できるかを確認した上で、保険を使って利用する場合には、目的地をはじめ必要とするサポートの中身やスケジュールなどをケアプランとして立てます。ただし、保険の適用外であれば、このようなケアプランを立てる必要はありません。

その後、ケアマネジャーもしくは自身で業者に連絡を取り、乗車日や利用内容を決めます。利用当日は、業者の担当者が訪問するため、そこでサービスの中身をしっかりと確認しながら契約します。契約後は、そのままサービスがスタートする形です。

保険を使って介護タクシーを利用する場合、ケアマネジャーが直に業者に連絡を取ってくれる一方、保険の適用外であれば自身で探す必要があります。インターネット上でも検索ができる他、地域の情報誌などに載っていることもあるため、チェックしてみると良いでしょう。

介護タクシーの費用

介護タクシーを利用したことのない方であれば、「どれぐらいの費用がかかるのか気になる」という方も多いのではないでしょうか。気になる費用の内訳は、送り迎えにかかる運賃をはじめ、介助サービス費用と車椅子などの介護機器に必要なレンタル料の3種類です。

これら3つの費用の合計額が、利用時に必要な費用となります。このうち介護保険が使えるのは、介助サービス費のみです。

送り迎えにかかる運賃に関しては、一般的なタクシーと同様にメーター制を採用しているところも多い一方、時間制や距離制を採用している業者も多くあります。

また、唯一保険が使える介助サービス費は、自己負担1割で往路それぞれ1回につき100円程度が目安です。保険の適用外であれば、内容ごとに値段が決まっているサポート料金についても全て自己負担となります。

具体的に介助の中身ごとにかかる費用の目安を見ていくと、車両の乗降時のサポートが500円~1,000円、室内での手伝いは1,000円、出掛ける際のアテンダントには1,200円、病院内では時間に応じて30分で900円などが一般的です。

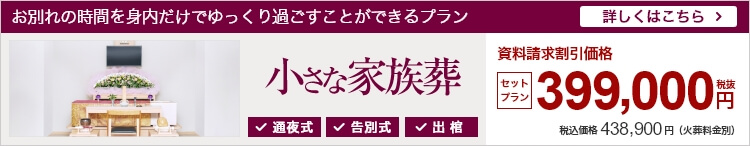

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

先進国の中でも特に超高齢社会が深刻化する日本では、介護タクシーのような介助サービスを必要としている方が多く、今度ますます需要が高まっていくことが予想できます。

しかし、すでにご紹介したように、保険が使えるタイプでは対象者や利用目的などは限定的です。そのため、より幅広いニーズに合わせて利用するためには、保険が使えない介護タクシーの普及が欠かせません。

それぞれの違いや特徴を参考にしながら、2種類の介護タクシーを自身の状況やニーズなどに合わせてうまく使い分けるのがおすすめです。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

よくある質問

介護タクシーとは?

介護タクシーの利用手順は?

保険を使える介護タクシーの利用対象者は?

介護保険適用外の介護タクシーの利用対象者は?

東京や一部の地域では7月、ほかの地域では8月にお盆を迎えることが多いようです。ホゥ。