「四十九日法要をいつ行うべきなのか分からない」「四十九日法要に必要な費用を知りたい」「四十九日法要での香典相場を知りたい」などとお考えではないでしょうか。

四十九日法要は、法要のなかでも重要な意味を持つとされています。しかし、葬儀で精一杯になり、四十九日法要について考えられていないという方も多いのではないでしょうか。

この記事では、四十九日法要の持つ意味からかかる費用などを徹底解説しています。さらに納骨式の手配や流れについても解説しています。四十九日法要や納骨式でお悩みの方はぜひ最後までご覧ください。

こんな人におすすめ

四十九日法要の準備やマナーについて知りたい方

四十九日法要の費用について知りたい方

納骨式の手配や流れについて調べている方

四十九日とは

四十九日とは人が亡くなってからおおよそ49日後に行われる法要のことを指します。忌中に行う法要のなかでも最後に行われ、重要な意味を持ちます。故人が亡くなってから行われる初七日とは異なるものです。

どんな意味をもつ法要なのか詳しく解説します。

1.概要

命日から7日ごとに行われる行事を忌日法要と呼び、49日目に行われるのが四十九日法要です。故人の命日から7日ごとに行われる忌日法要の中でも、四十九日法要は最も重要なものとされています。

故人は初七日を迎えた後7日ごとに生前に犯した罪を閻魔様によって裁かれ、四十九日をもって来世の行き先が決定されると言われています。

親族や故人と縁の深かった人々は、故人の成仏と極楽浄土へ行けることを祈って法要を営みます。また、四十九日は、それまで喪に服していた遺族が日常生活にもどる日という側面もあります。

四十九日には、「満中陰法要(まんちゅういん)」「忌明け(きあけ)」「七七日(しちしちにち・なななぬか)」など、さまざまな呼ばれ方があります。

2.四十九日と初七日の違い

四十九日と初七日では、法要の内容や数える日数に違いがあります。

初七日とは故人の命日から7日目に行われる法要のことです、故人が三途の川のほとりに到着する日とされています。この日に激流、急流、緩流のいずれかを故人が渡る裁きを受けるとされるため、緩流を渡れることを祈って遺族で法要を行います。

対して、命日を1日目として7日間周期で初七日、二七日、三七日と数えていき、七七日目にあたる49日目に実施する法要が四十九日です。

生前の行いに基づき、故人の来世の行き先が決まる日とされています。残された人々は極楽浄土に行けるように法要を行い、祈りを捧げます。

四十九日に行われる儀式

四十九日には様々な儀式を行います。

法要だけでなく、納骨や会食を行い、故人を偲びます。また、新しく位牌を購入した場合は開眼法要も行います。

実際に四十九日法要どのような儀式が行われるのかを具体的に紹介します。目的や注意点を紹介しますので、参考にしてください。

四十九日法要

四十九日目には法要を行います。

故人は亡くなってから49日後に仏の元へ向かうとされています。亡くなった後は7日ごとに裁きを受けます。そして49日目が来世の行き先や極楽浄土に行けるかどうかが決まる最後の審判を受ける日です。

遺族も7日ごとに祈ることで、極楽浄土に行けるように故人に善い行いを足していきます。故人の最後の審判が下る四十九日は、最も重要な日であると考えられているため、盛大な法要を行い供養するのです。

そのため、四十九日には故人と縁の深い親族が多く集まります。場所はお寺や自宅が多いですが、大規模な法要の場合はセレモニーホールを利用することも多いです。

故人を偲ぶのは決して葬儀だけではなく、その後も続くものだと考えておきましょう。

納骨式(納骨法要)

納骨式とは、火葬後の遺骨をお墓や納骨堂に納める儀式のことです。火葬後の遺骨は骨壺・骨箱に納め、一定期間は仏壇や祭壇に置いて供養するのが一般的です。四十九日法要の後すぐに納骨式を行う場合が多いです。

お墓の準備も四十九日の法要までに済ませておきましょう。間に合わなかった場合には、別の日に行うことも可能です。また四十九日法要を行った会場と霊園の距離が離れている場合にも、納骨式を別日に行なう場合もあります。

なお、納骨には埋葬許可証が必要です。許可証は死亡届と交換して、住んでいる市区町村の役場で受け取れます。許可証が無いと納骨を進められないため、かならず入手しておきましょう。

開眼法要

開眼法要とは、仏壇や位牌を新たに購入した際や、お墓を新たに建てた際に行われる法要のことです。開眼法要は「入魂式」「魂入れ」「仏壇開き」のように宗派の違いなどによって様々な呼び方があります。

仏壇を新たに購入した際、通常は葬儀が終わってから祭壇に飾られる位牌は白木のものですが、四十九日をもって故人の魂は本位牌へと遷されます。開眼供養までに本位牌を準備しておきましょう。本位牌とは、没年月日・戒名・俗名・享年(数え年)などが記された位牌のことで、仏壇に安置されます。

法事の日取り決めの際に、予定日が平日になる場合もあります。その場合、親族が参列しにくいことから、直前の土曜日もしくは日曜日にずらすことが多いです。

御斎(法事後の会食)

法事後、施主が列席者を招待して行なう会食の場を御斎(おとき)と言います。僧侶や参列者に対する感謝の思いを示した席であり、参列者全員で思い出話をして故人を偲ぶ目的もあります。

御斎を省く場合は、法要後に施主が挨拶を行なう時にその旨を告げ、返礼品等をお渡しします。また、僧侶のみ席に参加されないときには「御膳料」をお包みするのが一般的です。

お膳料をお渡しする場合は準備する必要があるので、事前に確認しておきましょう。

四十九日に向けての準備

四十九日の法要に向けて、事前にどのような準備をもって臨めば良いのかを具体的に解説していきます。

四十九日法要は、葬儀後のまだ慌ただしい時期から準備しなければなりません。流れを理解していないと、法要で故人を偲べなくなってしまうかもしれません。一連の流れをしっかりと理解し、支障なく法要をすすめられるよう整えましょう。

1.日程や会場の決定

葬儀が終わったあとは、できるだけ早い段階で、四十九日法要の日時と会場を決めましょう。決める際に、お寺への問い合わせも行い、当日の御斎に僧侶に参加してもらえるかも確認しておきます。

四十九日法要は、名前の通り、亡くなってから49日後に行うのが基本です。葬儀を行った日からではなく、亡くなった日を1日目とするので気を付けてください。しかし、厳密に49日後に行わなければならないというわけではありません。多くの方に参列してもらえるように、土日を選ぶとよいでしょう。四十九日の数え方は後ほど詳しく解説します。

四十九日は、葬儀のように友引などの六曜を気にする必要はありません。ただし、四十九日よりも後に法要をおこなうのはよくないです。なぜかというと、四十九日よりも後に法要をおこなうと、故人が来世へ行くことに戸惑ってしまうからです。

また、四十九日が3ヶ月をまたぐことも避けてください。なぜかというと、「始終苦(四十苦)労が身(み)につく」と言い伝えられているからです。そのため、四十九日は三ヶ月をまたがないうちに、早めにおこないましょう。

2.お墓の用意

納骨するタイミングに決まりはありませんが、四十九日にあわせて執り行うのが仏式における通例です。四十九日法要と納骨を同じ日に行う場合には、事前にお墓の用意をしておく必要があります。

納骨の際に納骨式を行いますので、日程を僧侶と相談して決めておきましょう。日程が決まったら、事前にお墓の管理事務所と石材店に連絡します。連絡の際に、石材店には墓石(もしくは墓誌)に戒名を彫刻してもらうよう依頼しましょう。

しかし、地域によっては、葬儀の日に初七日と四十九日の法要をあわせて行い、埋葬まで済ませるところもあります。とはいえお墓がないと納骨はできないので、葬儀とは期間をあけて行うケースがほとんどです。

お墓は決して安い値段ではないため、前もって購入の準備をしておくことが大切だと言えます。もしお墓がない場合は、永代供養や海洋散骨などの供養方法が利用されることが多いです。

3.本位牌の用意

四十九日と納骨を同日にまとめて行う場合は、仏壇に安置する本位牌の準備も必要です。位牌はあらかじめ仏具店で購入しておき、戒名や没年月日を入れてもらっておきます。

また通夜の際にいただいた白木の位牌は納骨の際に菩提(ぼだい)寺に納め、忌明け後は本位牌を仏壇に安置します。

仮の位牌である白木位牌から本位牌にする作業は、できるだけ早く依頼しましょう。本位牌を依頼すると、1~2週間ほどかかるからです。また、白木位牌から本位牌にするためには、いくつか簡単な手順を踏む必要があります。その簡単な手順を以下で説明していきます。

まずは、位牌に彫り込む「戒名」「俗名」「命日」「享年」を控えます。また、すでに仏壇を持っている方は、他の位牌の大きさを測っておきましょう。大きさを把握しておくことで、他の位牌と並んだときにバランスが悪くならずにすみます。

依頼できる準備が整ったら早速、位牌づくりに対応している仏壇店を探します。そして、準備していた位牌へ彫り込む文字の控えをお店の人に渡し、位牌づくりを依頼します。1~2週間ほどで位牌が出来上がったら、受け取りにいき本位牌への変更が可能になります。

4.香典返しの用意

香典は本来お返しの必要のないものですが、日本の慣習として香典返しをお渡しすることが通例になっています。最近では、葬儀や法要の場で、会葬御礼と香典返しの両方を用意して、お持ち帰りいただくことも多いようです。

通夜や葬儀などにいただいた香典のお礼として、品物をお返しすることを香典返しといいます。香典返しの金額の目安としては、一般的にいただいた香典の半分から3分の1ほどになります。

香典の金額目安は関係性にもよりますが、身内以外の関係者だと5,000円ほどなので、だいたい2,000~3,000円の香典返しを用意することが多いです。

また、香典返しの数の目安ですが、香典ひとつにつき香典返しもひとつです。そのため、参列してくださった人数と香典返しの数が同じになることはめったにありません。

通常の香典返しの時期は、仏式では三十五日か四十九日の忌明けごろとされています。

5.施主の決定

施主とは、四十九日や一周忌などの法事を行う当主のことを指します。基本的に葬儀の喪主を務めた人が、施主も務めます。施主は四十九日法要の手配を行わなければならないので、できるだけ早い段階で決めましょう。

施主は、開式時と、最後の会食時に挨拶をしなければなりません。挨拶の内容を考えておきましょう。会食に僧侶も参加する場合は、僧侶にも挨拶しましょう。事前に挨拶を紙に書き、持っていくと安心です。紙を見ながら挨拶しても問題ありません。

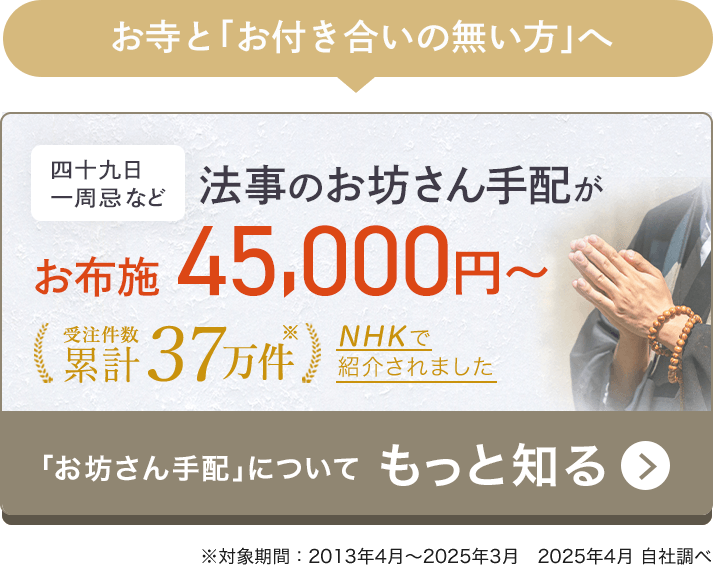

6.僧侶への依頼

僧侶に四十九日法要の依頼をする必要があります。僧侶の予定も合わなければ、四十九日法要をおこなうことはできないため、できる限り早く依頼をすると良いでしょう。

反対に、僧侶の予定を確認してから、法要のスケジュールを設定する方法でも問題ありません。とはいえ、なるべく四十九日に近い日程のほうがわかりやすいので、余裕を持って段取りしておきましょう。

7.招待者の人数・範囲の決定

四十九日法要の参列者は、特にこだわりがない場合は親族全員を招くのが無難です。故人の意志で、「家族のみでおこなってほしい」などの希望があれば、従います。故人の意志が分からない場合は、親族全員を招いた方が後々の人間関係で悩むリスクを減らすことができます。

人数によって、法要を行う場所を決めておきましょう。自宅であれば予約をする必要がないので簡単ですが、お寺やセレモニーホールを利用する場合は、早めのスケジュール調整が必要不可欠です。親族全員を招くと仮定して、どこで執り行うかだけでも決めておくと良いでしょう。

8.案内状の準備・発送

四十九日法要の日程が決まったら、さっそく参列者へ案内状を書いて連絡します。四十九日法要の案内状には、書き方のマナーがあります。

それは「縦書きにすること」「句読点を使わないこと」です。「句読点を使わないのは難しい」と思われる方もいるかもしれませんが、句読点の代わりに空白スペースを使えば問題ありません。

案内状の内容についてですが、主に「季節の時候とあいさつ」「法要の案内」「法要へ参列して欲しい旨」「法要の日時・場所」「会食の有無」「返信の方法・返信期限」「施主の氏名と連絡先」といった7つのことを書き込むと良いでしょう。

ただし、身内だけで行う場合は電話での連絡でも構いません。電話の場合は、伝え漏れがないように気を付けましょう。

9.食事の手配

法要のあとに、会食を行うか決めましょう。必ず行わなければならないものではありません。行わない場合は、お酒とお弁当を用意し、持って帰ってもらいます。

法要後の会食は「お斎(おとき)」と呼ばれます。食事をしながら故人を偲ぶのが目的で、厳しいルールなどはありません。故人が生前好きだった食べ物を用意する場合もあります。

しかし、立食形式や大皿料理は騒がしくなりやすいので避けましょう。1人分の料理に分かれているお膳を用意するのが一般的です。食事を手配する際に、法要後の会食であることを伝えるとスムーズです。

自宅で法要を行う場合は、自宅で会食を振る舞う場合が多いです。負担が大きければお店を利用しても問題ありません。人数や当日の人員によって決めておきましょう。

四十九日の数え方・計算方法

四十九日とは文字通り、故人が亡くなった日から49日目のことです。

故人をしのぶ法要においては、命日を1日目として数えていきます。通例通りであれば、四十九日法要は、故人が亡くなってから48日目に執り行います。また、関西では命日の前日を1日目と数え、49日を計算するところもあります。

ただし、仕事の都合などで正式な日に四十九日法要を行えない場合もあるかと思います。そのようなときは、当日に近い土日や祝日などに行っても問題ありません。法要の日取りをずらす場合には、基本的には48日目より早い日にちで設定します。

一方、法要には忌日法要と年忌法要があります。忌日法要とは故人が亡くなってから100日目までに8回あり、年期法要は満1年から始まります。

忌日法要は以下の日程と順番で行います。

| 法要名 | 読み方 | 日程 |

| 初七日 | しょなぬか | 7日目 |

| 二七日 | ふたなぬか | 14日目 |

| 三七日 | みなぬか | 21日目 |

| 四七日 | よなぬか | 28日目 |

| 五七日 | いつなぬか | 35日目 |

| 六七日 | むなぬか | 42日目 |

| 四十九日 | しじゅうくにち | 49日目 |

| 百箇日 | ひゃっかにち | 100日目 |

最も大切なのは初七日と四十九日です。最近では初七日のために集まるのが大変なため、葬儀の時に一緒に執り行うことが増えてきています。

また、一周忌以降の年忌法要名と日程は次のようなものになっています。

| 法要名 | 日程 |

| 一周忌 | 満1年 |

| 三回忌 | 満2年 |

| 七回忌 | 満6年 |

| 十三回忌 | 満12年 |

| 十七回忌 | 満16年 |

| 二十三回忌 | 満22年 |

| 二十七回忌 | 満26年 |

| 三十三回忌 | 満32年 |

四十九日の日程の決め方・注意点

四十九日目に法要を行いたいところですが、日程調整がうまくいかない場合もあります。特に、お盆の時期はお寺や僧侶は忙しい傾向にあります。

日程が合わない際は、少し前倒しして法要を行うこともできます。ただ、避けるべき日程があるので、日程を決める際は注意が必要です。

日程の決め方の注意点を解説しますので、参考にしてください。

1.決め方

最近では、四十九日法要はちょうど49日目ではなく、前倒しして行われることが多くなってきました。

49日目の当日に行うと参列者が集まりにくい場合、49日より手前、かつ49日目に一番近い土日を選ぶと集まりやすくなります。つまり、49日目が金曜日の場合、43日目の土曜日か、44日目の日曜日に繰り上げます。ただし、繰り上げるのはあくまでも1週間以内にしておきましょう。

四十九日法要を執り行う日は比較的算出しやすいので、確定した段階で僧侶や会場の予約を済ませておいてください。会場の空き具合に余裕がありそうであれば、複数の場所から見積もりを取ると安く済ませられます。

2.避けるべき日程

四十九日に避けるべき日程を紹介します。

1つ目は四十九日より後の日程です。四十九日は十王による死後の審判の最終決定が下され、成仏できるかどうかが決まる大切な日とされています。日程を四十九日より前倒しにするのは問題ありませんが、儀式の内容的にも後に延ばすのは控えましょう。

亡くなってからの日数は正確に数えておく必要があります。最近では四十九日の正確な日にちを割り出すことができる計算機能を持ったアプリも出ています。自信がなければ、そのようなアプリを使いましょう。

2つ目は三月またぎになる日程です。昔の人は、四十九日が3ヶ月にまたがるのを縁起が良くないとしてきました。理由は「始終苦(四十九)労が身(み=三)に付く」という語呂合わせからきています。

命日が月の14日以降だと、3か月をまたぐことになってしまいます。さらに命日が月末だと、日程を1週間前倒ししても3か月をまたいでしまうことになります。気にしなくても問題ありませんが縁起が悪いことに変わりはありません。そのような人に配慮するのであれば、3か月をまたがないように日程を調整しましょう。

また、友引などの六曜は四十九日法要で避ける必要がないとされています。参列者が集まりやすい日取りを選びましょう。

3.時間帯

時間帯はどの時間でも問題ありません。一般的に、基本的には集まる人や会場、お寺の都合などで決めるため、時間帯は午前でも午後でも気にしなくていいとされています。

ただし、遠方からの参列者が多い場合は、あまりにも朝が早すぎると負担をかけてしまいます。前泊という手もありますが、なるべく当日の移動で無理のない時間帯を選んでおくと、トラブルが少ないです。

会食を行う場合は、会食の時間帯がお昼になるよう調整しましょう。午前中に法要を行い、日中のうちに会食を執り行えばOKです。ただ、地域によっては午前中の方が適していると言われる場合もあります。会場や業者、お寺の意見を聞きながら話し合って決めましょう。

4.日程を決めるタイミング

日程は早いタイミングで決めましょう。四十九日は僧侶や会場の手配、参列者への案内状の発送など、たくさんの準備があるので、葬儀が終わったら、なるべく早いタイミングで日程を決めておいてください。

葬儀の後は、故人を失った心痛を抱えながら目の前のやることに追われ、四十九日の準備はつい後回しにしがちです。余裕を持って進めるようにしましょう。

繰り返しになりますが、日程は必ずしも四十九日ちょうどに執り行う必要はありません。49日より手前、かつ49日目に一番近い土日を選ぶと集まりやすくなります。この計算は葬儀中にも可能なので、早めに日程を決めておいてください。

納骨は四十九日に行うべきか?

納骨は四十九日に行うべきでしょうか。実はいつまでに納骨しなければならないという期日は明確に定められていません。日本では墓地埋葬法により墓地以外の土地に埋葬してはならないと定められていますが、期日の決まりはないです。

基本的には、忌中明けのタイミングとなる四十九日法要と同じタイミングで納骨式も同時に行うことが多いです。各家庭の宗派や仏教、神道などによっても違いがあるため、一概に四十九日と決められている訳ではありません。

宗教以外の理由でも、お墓の準備期間の関係や、納骨式に参列したい親族のスケジュール都合、故人との別れにまだ時間を要する場合なども含め、さまざまな要素から決定されます。

火葬直後に納骨を行う場合もあれば、一周忌法要のタイミングで行う場合もあります。

四十九日法要の流れ

四十九日法要に出席したことがない方では、当日にどのような流れで法要が行われるのか気になるかと思います。当日の流れが分からないと、慌ててしまい、故人をゆっくりと見送れないかもしれません。

四十九日法要当日の流れを紹介しますので、事前に確認し、当日は落ちついて、ゆっくり故人を見送りましょう。6ステップで紹介します。

1.開式の挨拶

四十九日法要の際に、すぐさま読経から始まるということは基本的にありません。四十九日法要は施主が行うものであるため、僧侶を仏壇の前に案内したあとに、施主が簡単に開式の挨拶を行った後に始まります。

始まりを告げる挨拶なので、そこまで長いものは必要ありません。法要に来ていただいた参列者への感謝と、開始を告げるだけで問題ないでしょう。むしろ長過ぎると、後のスケジュールに支障がでるので、手短にすることが大切です。

2.読経と焼香

施主からの挨拶の後には、僧侶による読経と焼香が行われます。焼香の順番としましては、まず施主から行い、その後に故人の親族等、次に故人の友人・知人という順で行います。

焼香の仕方については、基本的には右手の親指・人指し指・中指の3本で抹香をつまみ、額に押しいただきます。その後、指をこすりながら香炉の中に落とします。

これらの動作を1〜3回繰り返し行いますが、回数については宗派ごとに決まりがありますので事前に確認しておきましょう。

3.本位牌の用意

本位牌(ほんいはい)は、故人の霊魂が宿る場所と考えられ、故人の象徴として扱われます。葬儀の際に使用される白木の位牌は、仮の位牌です。

四十九日法要の際に、本位牌に取り替えます。位牌には、

・故人の戒名

・死亡年月日

・俗名

・享年

などを彫るのが一般的です。彫るのには、2週間程度かかるので四十九日法要から逆算して用意しておきましょう。

4.僧侶による説話

読経と焼香の後には、僧侶による説話あります。説話とは、僧侶が法要等の参加者に対してありがたいお話をすることを言います。

説話の内容については僧侶により異なりますが、基本的には仏法に関するような、身のためになるお話をされることが多いです。

5.各位牌の閉眼供養・開眼供養

説話の後には各位牌の閉眼供養・開眼供養が行われます。ここで、閉眼供養とは「故人の魂が宿っていたものからその魂を抜く法要」をいい、一方で開眼供養とは「あたらしいものに故人の魂を宿らせる法要」のことをいいます。

仏教では、葬儀の時点では白木の仮位牌(かりいはい)に故人の魂が宿るとされています。その仮位牌から黒い漆塗りの本位牌に魂を移すことが、四十九日法要における閉眼・開眼供養の内容といえます。

6.納骨・墓参り

すでにお墓が用意されているような場合には、開眼供養・閉眼供養の後に納骨・お墓参りが行われます。お寺で四十九日法要を行う際にはそのままお墓に向かうことができるので、特に大掛かりな移動をする必要がありません。

四十九日法要はどこで行う?

四十九日法要を行う場所について、気になる方も多いでしょう。

結論から言うと、四十九日法要の場所に決まりはありません。寺院やご自宅、葬儀ホールやホテルなどで行うのが一般的です。終了後には、食事をするので料理を食べられるかも検討するポイントです。行いたい四十九日法要に合わせて、場所を選ぶのが適切です。

法要を行う場所を解説するので参考にしてください。

1.お寺

お寺で法要を行うことができます。四十九日法要を行う場所として最も選ばれます。

代々お世話になっている菩提寺やなどお寺との親交が深い場合は、そのお寺で法要を行うことが多いです。お寺の設備が整っているので、スムーズに法要を執り行えます。先祖のお墓があるお寺なので、そのまま納骨式にも進めます。

付き合いのないお寺に四十九日法要をお願いするのは、そのお寺の檀家になりたいという意味を含む場合があります。お寺ごとに異なるので、事前に確認しましょう。

2.自宅

自宅で法要を行うこともあります。

家族や親戚のみなど、参列者があまり多くない場合であれば自宅でも十分に四十九日法要が可能です。その場合、僧侶を自宅に招いて読経をお願いします。

会場費がかからないので、料金を安く済ませることもできます。片付けやおもてなしの準備に手間がかかるというデメリットもあるので、家族と相談して決めましょう。

また、自宅に僧侶を招く場合は、お車代がかかる可能性が高いです。5,000円~1万円ほどの追加料金が発生するということを覚えておきましょう。

3.葬祭ホールなどの施設

葬祭ホールで法要を執り行うこともできます。他にも、料亭やホテルを借りて進めることもできます。

予算や規模感によって会場の大きさを選べるので、準備が非常にスムーズに済みます。設備も揃っているので、費用がかかるものの、比較的手間をかけずに法要を行えます。

ただ、時期が悪いと込んでしまう点には注意が必要です。お盆やお彼岸の時期などは、法要での利用者が多く、予約が取りにくくなってしまいます。なるべく早く予約を取るようにしましょう。中には、法要での利用がNGの料亭もありますので、事前に確認必須となります。

四十九日法要でのお布施

四十九日法要でお渡しするお布施は、通常葬儀の際の1割程度とされています。葬儀の際のお布施は、30~50万円程度なので、四十九日法要では3~5万円をお渡しするのが相場です。この際にお渡しするのは読経料です。読経料とは、経を読んでもらうことに対する僧侶への謝礼です。

他にもお車代をお渡しします。お車代は僧侶が移動するのにかかった交通費のことです。電車やタクシーを利用した場合は実費が支払われることもあります。遠方から招いて宿泊が必要であれば、宿泊費も含める場合もあります。お車代は5,000~1万円程度です。

また、御膳料も必要な場合があります。御膳料は僧侶が会食に参加しない場合に渡す食事代です。僧侶が会食に参加する場合は必要ありません。会食を辞退された場合には御膳料として5,000~1万円程度お渡しするのが相場です。

自宅以外で法要を行う場合となると式場の使用料も発生します。3~5万円程度が相場なので、規模によって会場を選びましょう。

四十九日法要でかかる費用

四十九日法要は規模が大きいだけに、かかる費用が気になるところです。費用の相場を把握していないと、葬儀社やお寺に提示された金額が高いのか判断できません。

法要にどれだけの費用がかかるのか、会場費や会食費、僧侶へのお布施代などについてご紹介します。しっかり確認して費用面でも内容面でも納得のいく四十九日法要を行いましょう。

1.本位牌の費用

本位牌の費用がかかります。位牌とは故人の戒名を記した木の板のことです。

葬儀終了後から四十九日までは、白木の位牌を後飾りの祭壇に飾ります。

四十九日の法要終了後は、本位牌での供養を行います。

本位牌は、形や素材など飾りによって金額が大きく異なってきます。高い物で10万円を超えますが、一般的には2万円~3万円位の位牌が選ばれています。

本位牌は長く使うので、基本的には自分の気に入った位牌を選ぶことが一番良いでしょう。しかし、もし先祖代々の位牌があるのであれば、その素材や大きさが同じものを選ぶようにしましょう。四十九日法要で、本位牌は開眼供養をおこなうことになります。

2.会場費

会場を自宅にするか、お寺を借りるか、ホテルや霊園などで行うかによっても費用は違います。法要を自宅以外で行う場合は、会場費(会場利用料)が必要になります。

お寺で行う場合、お布施に含めている場合や別途使用料を払う必要がある場合など、お寺によって様々です。

ホテルや霊園などで法要を行う場合、参加者の人数や会場のグレードによって料金は大きく異なってきます。またホテルによっては、会場費は無料、または食事代に含まれることもあります。

会場費をなるべく抑えたい場合は自宅を、参列する人数が多くなりそうであればお寺やホテル・セレモニーホールなどを使うようにしましょう。

3.お布施

前述した僧侶にお渡しするお礼のお布施です。

以下の料金を目安にしてください。

・読経料 3~5万円

・お車代 5,000~1万円

・御膳料 5,000~1万円

このうち、お車代と御膳料はかからないこともあります。僧侶がいるお寺で法要を行えば移動費がかからないので、お車代を渡す必要はありません。また僧侶が会食に参加する場合は、お膳料も不要です。確実にかかるのは読経料で、後は状況に応じて支払うものだと覚えておきましょう。

4.引き出物代

会食費の相場は1人当たり3千円から1万程度となっています。自宅で法要を行う場合は、会食用としてお弁当を用意するケースもあります。

またホテルなどで法要を行う際、料理のコースやグレードによって会食費は大幅に上下しますので、参加者の人数や予算に応じて適切な価格を決めるようにしましょう。

会食を行わない場合、持ち帰り用として引き出物と一緒にお弁当を用意することもあります。

5.各位牌の開眼供養・閉眼供養

開眼供養の際に、読経をしてくれた僧侶にお布施をお渡しします。相場は3万円∼5万円です。供養の際に、墓地や自宅まで来てくれた場合は、交通費として御車代を包みます。御車代の相場は、5,000円∼1万円です。遠方から来ていただいた場合は、多めに包みましょう。

閉眼費用も僧侶へお布施を渡します。相場は3万円∼5万円です。

お布施とは基本的に、僧侶への感謝の気持ちを表したものです。金額に迷う場合は、お世話になった寺院や葬儀社に相談してみましょう。

石材店・墓地管理者にお世話になった場合はお礼をするのが一般的です。白い封筒に「志」または「御礼」と書き、相場の1万円を入れます。

開眼供養のお祝いをいただく場合があります。頂いた額の半分程度の品物をお返ししましょう。消耗品をお渡しするのが一般的です。

6.納骨代

四十九日法要に対するお布施のほかに、納骨に対するお布施が必要です。7万円∼20万円ほどが相場で、内訳は以下の通りです。

・お車代 5,000円~1万円

・開眼供養御礼 3万円~10万円

・納骨料 3万円

・御膳料 5,000円~2万円

位牌の種類と費用

位牌は、加工方法や役割によって大きく4つに分けられます。それぞれに価格の目安を記載していますが、この金額は品質面で心配となるような、あまりに安いものを省いたうえでの金額目安です。

位牌は値段や種類が幅広く、どれを選べばいいのか迷ってしまうかもしれません。種類と費用相場を確認して、自分にあった位牌を選びましょう。

1.塗り位牌

塗り位牌は、漆塗や金粉、蒔絵といったものが施されたもので、金の装飾による高級感があり人気の高い位牌です。

使われている漆の種類によって値段が変わり、合成漆であればおよそ1万円前後から。本漆で仕上げたものでは、3万円以上が目安となります。

この価格差は作業工程が関係していて、本漆の位牌の場合は塗り・研ぎ・磨きを複数の工程で行うのに対し、合成漆の場合は工程が簡略化されているため安くなります。

しかし、合成漆だから品質が低いということはありません。紫外線に強いなどの特性があり、耐久性の面で天然漆をしのぐともいわれていて、神社仏閣の内装塗料として用いられています。

2.唐木位牌

唐木位牌は板位牌のひとつで、黒壇や紫壇の木材を用いて作られています。

その木材は重量があり、耐久性にとても優れているため、「木のダイヤモンド」とも呼ばれています。正倉院の唐木細工にも用いられるなど、美しい木目が出ることが特徴です。

相場はおよそ2~5万円程度となりますが、耐久性は値段によってほとんど変わらないため、装飾や艶の有無など、見た目で選ぶことになるのではないかと思います。

3.モダン位牌

モダン位牌は従来の位牌とは違い、現代的なデザインが特徴です。

現代のリビングに馴染むようなデザインが施されていることが多く、シンプルなものが多いようです。

色やデザインの自由度が高く、なかにはクリスタルで作られているものもあり、好みに合わせたものを選ぶことができます。

価格相場はデザイン次第ですが、3万円程度のものが多いようです。

4.回出位牌・繰出位牌(くりだしいはい)

ここまでにご紹介した位牌は、ひとつの位牌にひとりの故人の戒名を記します。回出位牌の場合は板位牌とは違い、故人の戒名を記す札板が10枚程度入る箱がついていて、複数の位牌をひとまとめにすることができます

一般的には三十三回忌、あるいは五十回忌まではひとりひとつの位牌で管理し、それが過ぎると回出位牌にまとめるようです。回出位牌は、塗りや唐木、モダンタイプなど、様々な種類のものがあり、3万円程度から購入できます。

位牌の購入手順

位牌の購入時には、位牌のサイズ、入れる戒名や梵字(ぼんじ)などを伝える必要があります。 その詳しい内容と全体のスケジュールを確認しておきましょう。

1.位牌を選ぶ

位牌の種類をよく考えて決めましょう。また、位牌の大きさは、先祖の位牌と同じか少し小さいくらいの位牌を選ぶのが一般的です。

もしどんな位牌がいいかわからない場合は、伝統的なデザインを意識してみると良いでしょう。

・春日(かすが)

・勝美(かつみ)

・葵角切(あおいすみきり)

というデザインは、一般的に多く使われています。

デザインや装飾に関しては、故人の好みや先祖の位牌とのバランスを考えて用意すればよいのですが、しっかり仏壇に収まるサイズにしておくことが大切です。

2.文字レイアウトを決める

位牌へ入れる文字のレイアウトを決めます。一般的には入れる名前が戒名か俗名かで2通り、没年月日を表と裏のどちらに入れるかの2通りの、合計4通りが考えられます。

すでに先祖の位牌がある場合は、そちらに合わせてレイアウトを決めておくと無難です。レイアウトに悩む必要がなくなるうえに、並べたときに見た目が整います。

はじめて位牌を作る場合は、よく使われるレイアウトから選ぶと、印象の良い見た目の位牌を簡単に作れます。

・1人用レイアウト

・夫婦用レイアウト

・戒名がない場合のレイアウト

・水子位牌のレイアウト

・先祖位牌のレイアウト

など様々なので、一度業者と打ち合わせしてみてください。

レイアウトは、ぱっと見たときの印象に大きく関係するため、サンプルなどを見てしっかり決めましょう。

3.文字色や梵字(ぼんじ)の有無を決める

文字色は表面が金か白、裏面が金・白・朱であることが多いです。また、宗派によっては戒名の上に梵字を入れることもあります。

4.文字を彫るのか書くのかを決める

位牌に入れる文字は、彫るのか書くのかを選べる場合があります。塗り位牌の場合は、書いたほうが光沢感と合わさり高級感を出すことができ、唐木位牌の場合は立体感を出すために彫るのがおすすめです。必ずこの通りにする必要はないため好みで決めて構いません。

5.納品

位牌の作成を依頼してから納品まで、だいたい7~10日程度かかります。これは手彫りか機械掘りかによって変わり、機械掘りのほうが早くできることが多いようです。

中には、別料金で3日以内に発送する、特急サービスを提供しているところもあります。四十九日法要までに間に合わせたいなど時間に余裕がない時に利用するとよいでしょう。

ただし特急サービスを利用すると高額になりやすく、またデザインをじっくり決める時間がありません。忙しい時期ではありますが、葬儀の一環と考えて位牌のデザインまでしっかり決めておきましょう。

位牌の購入際の注意点

位牌購入の際には、以下の2つのことをおさえておきましょう。位牌は種類によって価格相場が異なりますが、あまりに安すぎるものは避けることをおすすめします。

依頼後、少しでも作業が始まってしまうと修正や返品ができないので、文字やレイアウトなどに関してはよく確認するようにしましょう。

1.安すぎる位牌には注意

なかには1,000円台から位牌が販売されていることもあります。こういった位牌の全てが悪いものというわけではありませんが、曲がっていたり塗にムラがあったりと、質の悪い可能性が高まります。長期間にわたって使用するものであることを考慮して選択しましょう。

位牌は高いものだと10万円ほどかかりますが、一般的に使われるものは2~3万円程度です。位牌を安くするくらいなら、そもそもの葬儀費用を見直したほうが、トータルの料金は安く抑えられます。

そもそもの葬儀費用を安くしたいと考えている方は、ぜひ小さなお葬式へとご相談ください。相場よりもかなり安い値段で、質の高い葬儀を提供いたします。

2.購入した位牌には魂を入れる供養が必要

位牌を購入し、戒名をいれただけで終わりではなく、故人の魂を位牌へいれる「開眼供養(かいがんくよう)」が必要となります。

この供養は通常、四十九日法要に併せて執り行われ、それまで使用していた仮の位牌(白木位牌)からは魂が抜かれます。

もし「お付き合いのある菩提寺がなく、四十九日法要の手配が済んでいない」「開眼供養をまだ行っていない」ということであれば、寺院手配サービス「てらくる」にお任せください。全国で対応しており、四十九日法要や開眼供養をご僧侶にお勤めいただけます。

家族葬での四十九日法要について

家族葬をした場合でも基本的に四十九日法要を行います。故人を偲ぶ儀式として重要度が高いため、どんな場合でも法要を進めることが多いです。

法要を行うにあたり、会場や会食、引き出物など何かと用意が必要です。手配に時間を要することもあるので確認しておきましょう。

1.家族葬でも四十九日は行う

家族葬で故人を送ってもほとんどの場合四十九日法要を行います。四十九日は故人があの世へ旅立つのを見送るためのものですから、家族葬で葬儀をしたとしても四十九日は行います。

葬儀のスタイルが四十九日の内容に影響することもありません。家族葬の場合でも一般葬と同じように行いましょう。

家族葬でも香典は必要です。家族葬の葬儀の際、会食がない場合などには遺族が香典を辞退することもありますが、四十九日では「会費」として受け取ることが多い傾向にあります。

2.香典は必要

家族葬の葬儀では香典を辞退する場合も少なくありません。しかし四十九日法要は葬儀とは別の行事です。四十九日法要の場合は会食の費用がかかるため、葬儀の形式にかかわらず香典をお包みするのがマナーです。

会食がない場合でも仕出し弁当が用意されていることもありますので、念のために準備しておくとよいでしょう。

ただし遺族側が四十九日法要の香典を辞退した場合は例外です。葬儀と同様に香典返しを渡す手間を省きたかったり、参列者に金銭的負担を背負わせたくなかったりする場合は、辞退することが多いです。香典辞退を伝えられたら無理に渡す必要はありません。

香典を辞退することは事前に連絡がある場合もありますし、四十九日法要の当日に伝えられる場合もあります。香典について事前に連絡がなかった場合は、一般的なマナーどおり香典を用意しておいたほうがよいでしょう。

3.辞退連絡がなければお供え物も必要

一般的な四十九日法要の際には香典とは別にお供え物を用意することが多いのですが、家族葬の場合はケースバイケースです。遺族側がお供え物を辞退した場合は香典のみをお包みしましょう。辞退の連絡が特になければお供え物も香典と合わせて持っていくのが無難です。

四十九日法要のお供え物は法要後に遺族や親族が分けて持って帰ることになります。日持ちするものを用意し、殺生を連想させる肉や魚は避けましょう。「4=死」「9=苦」など、忌み数字にも気を付けましょう。

基本的には消費すればなくなってしまう「消え物」が良いとされています。果物をお供えすることが多いのですが、お花やお線香、お菓子もおすすめです。ただしあまりに高価なものを選ぶと遺族側が対応に困ってしまいます。3,000円程度のものを用意しましょう。

喪主とは?役割を解説

喪主は葬儀を行う上で大事な役割を担っています。その中でも知っておきたい4つの役割をお伝えします。喪主はお葬式全体を取り仕切り、様々な場面であいさつを行うこととなります。

葬儀をスムーズに行うためには、喪主に任せきりにならず、遺族や親戚で協力していくことが大切です。また葬儀社やお寺にサポートしてもらいながら、故人との最期のお別れを悔いのないものにしましょう。

1.葬儀全体の監督

喪主は葬儀に関する最終決定権を持ちます。葬儀の形式や日時、費用に関することを関係者と相談して決定します。葬儀当日は、事前に決めた通りに進行しているかを確認します。

また、喪主が1番見られる立場にあるため、きっちりとした立ちふるまいを行いましょう。慌ただしい中でついついずさんな行動を行ってしまいがちですが、なるべく冷静に行事を進めていくことが大切です。

2.様々な場面での挨拶

通夜式や告別式中では、喪主として挨拶をします。挨拶が必要な主な場面はこちらです。

・ご僧侶が到着した時・お布施を渡す時

・会葬者に対して受付をする時

・出棺時

・精進落としの席での開式・閉式時

挨拶に関しては、そこまで長文を用意する必要はありません。参列者への感謝と、故人への思いを簡潔に伝えましょう。また、挨拶はメモを見ながら話しても問題ないので、暗記する必要もありません。無難な挨拶は記事中でも紹介しているので、うまくアレンジして効率よく考えてみてください。

3.寺院への連絡

お付き合いのある菩提寺に連絡をとり、日程の調整をします。菩提寺とは先祖のお墓や位牌があり、葬礼・仏事を営んでいるお寺のことです。葬儀の際にお願いする僧侶は菩提寺にお願いすることがほとんどです。

ただ、実家から離れているなどの理由で菩提寺が近くになる場合もあります。その場合は小さなお葬式が提供している寺院手配が利用可能です。

葬儀日程に合わせてご僧侶にお勤めいただけるので、ぜひ検討してみてください。

4.依頼する葬儀社の選定

喪主が中心となって依頼する葬儀社を決定します。葬儀自体の最終決定権を持つので、必然的に葬儀社を選ぶことになることがほとんどです。

亡くなった病院や施設に紹介された葬儀社に依頼することもできますが、その場合、葬儀費用が高額になってしまうことが多いです。ネットの口コミなどを参考に、なるべく複数社を比較し、検討することをおすすめします。

特に複数社への見積もりは大切です。葬儀社の選定は人生で何度も行うものではないので、適切な相場がわからないことのほうが多いでしょう。

葬儀社によっては、プラン内容に加え複数の項目で追加料金がかかることがあります。正しい値段を知るためにも、前もって葬儀社の比較を済ませておいてください。

喪主の決め方

「四十九日法要の喪主をどう決めていいか分からない」とお悩みではありませんか。喪主は葬儀や四十九日法要を取りまとめなければならない重要な役割です。

責任が大きいことから、誰がやるか決まらない場合もあります。喪主の決め方を5パターン解説するので、喪主を誰が務めるかで悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

1.遺言で選ぶ

喪主を選ぶ時、もっとも影響力を持つのは故人の遺言です。遺言で喪主の指定があれば、それに従って喪主を決めることになります。故人が亡くなったら、まずは遺書がないかどうかを探してみてください。遺言に指定なければ、次から説明する2~4番の基準を参考に決めるとよいでしょう。優先度の高い順にご紹介します。

2.一般的な慣習によって選ぶ

一般的な慣習では、故人の配偶者が喪主になります。古くは家督を継ぐという意味で、故人の後継者が喪主を務めていましたが、現在はその意識が弱くなっていることや、家族構成などから、故人の配偶者が喪主を務めることが多くなっています。

3.血縁関係から選ぶ

配偶者が高齢であったり、病気であったりと、喪主を務めることが困難な場合もあります。その時は血縁関係の深い方が優先されます。配偶者を除き、親族の続柄(つづきがら)を血縁関係の深い順に並べると次のようになります。

| 優先順位 | 続柄 |

| 1 | 長男 |

| 2 | 次男以降直系の男子 |

| 3 | 長女 |

| 4 | 長女以降直系の女子 |

| 5 | 故人の両親 |

| 6 | 故人の兄弟姉妹 |

4.配偶者や血縁者がいない場合は友人や世話人から選ぶ

故人に配偶者や血縁者がいないのであれば、知人・友人や入所していた介護施設の代表者などが喪主を務めることもあります。この場合は、「友人代表」や「世話人代表」と呼ぶのが一般的です。

また、血縁者が子供の場合も、友人や世話人が変わりに行うことがあります。「血縁者がいるなら必ず喪主をやる必要がある」というわけではないので、柔軟に対応するようにしましょう。

5.1人に決められない場合は複数人で担う

喪主を1人とする必要はありません。 法律では、祭祀継承者(家を祀る行事を受け継ぐ人)は1人と定められていますが、喪主は複数でも問題ありません。

喪主は葬儀の監督や挨拶、四十九日法要の段取りなど、やるべきことが多岐に渡ります。無理をして身体を壊してしまっては元も子もありません。喪主は複数人でも問題ないということを頭に入れておいて、手が回らないときは他の人にお願いするという逃げ道も用意しておきましょう。

四十九日での喪主の挨拶をする際にチェックするポイント

四十九日法要では、喪主による挨拶があります。当日は挨拶以外にもさまざまなことに気を配る必要も出てきます。

特に、言葉遣いには注意しましょう。「重ね重ね」や「またまた」など忌み言葉や仏教の各宗派による細かな違いをも守らなければなりません。さらに当日の会場の雰囲気や段取りなども確認すべきです。

四十九日の法要をスムーズに進行するために重要なポイントを紹介するので、確認しておきましょう。

1.忌み言葉

忌み言葉とは、慶事・弔事といった場で避けるべきとされている言葉です。具体的には以下のものが挙げられます。

・重々

・重ね重ね

・またまた

・たびたび

・いよいよ

・ますます

・次々

・再三

・かえすがえす

忌み言葉を避けるのは残されたご遺族を傷つけないためです。忌み言葉とは、縁起が悪いと感じさせる言葉のことで、その言葉がご遺族の耳に入ることで結果的に傷つけてしまうこともあります。

故人の死を悼み、悲しみに暮れるご遺族の心に寄り添う気持ちが葬儀の場では一番大切なことです。ご遺族を思ってかけた言葉が失礼にあたらないように、以下の表で忌み言葉の言い換えを覚えておきましょう。

| 忌み言葉 | 言い換え |

| 重ね重ね | 深く・加えて |

| いろいろ | 多くの・さらに・もっと |

| 度々 | よく |

| 次々 | たくさん・立て続けに・休みなく |

| くれぐれも・重々 | 十分に・よく・どうぞ |

| ぜひぜひ | ぜひとも・ぜひ |

| ますます | もっと |

| みるみる | 見るまに |

| 近々 | 近いうちに |

| わざわざ | あえて |

| どんどん | たくさん |

2.宗派

仏教では、四十九日の法要を行うのはどの宗派でも同じです。ただし、浄土真宗では四十九日への考え方そのものがほかの宗派とは少々異なります。

多くの宗派では亡くなった人は極楽浄土を目指し、七日ごとに区切りをもうけながら、七×七=四十九日かけて閻魔大王のもとに辿り着いて裁きを受けるとされています。

これに対し、浄土真宗では「念仏(南無阿弥陀仏)をとなえれば誰しも極楽浄土に行ける」という考えのもと、亡くなった人はすぐに成仏するものとされています。そのため、四十九日も故人ではなく残された人たちのものという意味合いが強くなっています。

ほかにも一般的には不祝儀袋は「御仏前」ですが、曹洞宗では「御霊前」になるなど、宗派により細かな違いが存在します。

3.会場の雰囲気

法事に限りませんが、喪主は会場の雰囲気にも気を配るようにしましょう。おくやみの場では故人をしのび沈痛な面持ちになりがちですが、あまりにも雰囲気が重くなり会話もままならないようでは、参加している人たちも居心地がよくありません。

適度に会話をはさみ、くつろいだ雰囲気になるよう心がけることが大切です。特に参列した親族の中にお子さんがいた場合は、空気が重くなり過ぎないようより注意しましょう。あまりにも緊張感が高まってしまうと、敏感なお子さんには負担になります。

四十九日法要は、葬儀と比べて小規模になるので気が抜けがちです。喪主を務めるのであれば、気を引き締めて参加しましょう。

4.段取り

四十九日の法要に限りませんが、会合をとり行う際にはスムーズに進行するようにつとめましょう。葬儀業者に依頼したりお寺で法要を行ったりする際には、あらかじめ決まった進行に従えば特に問題ありません。

法要のあとで会食を行う場合も、葬儀業者がお寺で頼んであれば食事の手配も同時に行ってくれるケースが多いでしょう。ほかの飲食店に移動する場合は駐車場の手配、アルコールが入る場合は送迎の手配など、その後の段取りは喪主自らとり仕切る必要があります。

四十九日での喪主の挨拶の例文

四十九日法要では、何度か喪主による挨拶が行われます。タイミングとしては、法要の始め・法要の締め・会食時となります。

四十九日のような法事は故人を偲ぶ場であると同時に、親族の親交を深める場でもあります。参加者への感謝を忘れないように挨拶をしましょう。

1.法要始め

法要の開始前に全体に向けて挨拶をします。以下が例文です。

本日は親族の皆様、先日の葬儀に引き続き、お忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。早いもので、葬儀より四十九日が経ちました。これより、先日葬儀を営みました亡き◯◯の四十九日法要をとり行いたいと存じます。

本日ご出席の皆様には、葬儀の際にひと方ならぬお世話をたまわりましたことを、あらためて御礼申し上げます。本日はこれよりご住職による法要をとり行います。それではご住職、よろしくお願いします。

2.法要締め

法要の終了時に挨拶をします。以下が例文です。

ただいまをもちまして、亡き◯◯の四十九日法要は終了となります。あらためてご出席いただきました親族の皆様、本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございました。

◯◯が亡くなってからまだ日も浅くございますが、残された私たち家族も故人との思い出を胸に、力をあわせていきたいと思っております。本日ご出席の皆様にも、これからも今までと変わらぬお付きあいをお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。

3.会食があるケース

会食がある際は、会食前に挨拶をします。以下が例文です。

皆様、法要お疲れ様でした。ご住職、ありがとうございました。皆様のおかげにより、以上をもちまして故・◯◯の四十九日法要は終了となります。

すでに皆様の前にもお料理が運ばれているかと存じますが、ご出席いただきました皆様に、ささやかではございますが会食の席を設けさせていただきました。

本日は時間の許すかぎり、ゆっくりとおくつろぎください。ご親族の皆様におかれましては故人をしのびつつ、親交を深めていただければ、幸いでございます。

4.会食が無いケース

会食がない際は、解散まえに挨拶をします。以下例文です。

皆様、大変お疲れ様でした。まだまだなごりは尽きないところではございますが、ご出席の皆様のおかげをもちまして、以上で故・◯◯の四十九日法要は終了となります。

喪主をつとめさせていただきました私も、ご出席の皆様よりお話を伺うにつけ、あらためて故・◯◯の生前の様子をしのんでおります。本日ご出席いただきました皆様のお心の中でも、◯◯のことがしのばれておりましたら、喪主として感謝を申し上げさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。

四十九日法要参列者の服装

四十九日法要に参列する場合はどのような服装が正しいのか気になる方も多いでしょう。

喪主や遺族は、正喪服もしくは準喪服を着用します。三回忌が終わるまでは、遺族は喪服を着用するのが一般的です。親族は、三回忌までは喪服や略式喪服を着用しましょう。七回忌以降は略式喪服や派手ではない平服で参列して問題ありません。

親族以外の参列者は、四十九日までは略式喪服を着用します。遺族や親族よりも格式が高くならないように注意しましょう。

それぞれの服装について解説します。

1.男性の正喪服

正喪服は、喪服の中で最も格式の高いものです。洋装の正喪服は、黒のモーニングコートに白のレギュラーカラーシャツ、控えめなコールズボンが基本です。ネクタイやベスト、ソックスなどは黒で統一します。

カフリンクスは不要ですが、付ける場合は黒にしましょう。モーニングコートは、通夜時は着用せず葬儀のみ着用します。

和装の正喪服は、紋付羽織袴が基本です。家紋は五つ紋、紋付と羽織は黒の羽二重のものを着用します。慶事と比べて草履の鼻緒が地味で、袴の紐と羽織紐の結び方も異なるので確認しておきましょう。

2.男性の準喪服

準喪服は、正喪服の次に格式が高い喪服です。基本はブラックスーツで、シングル・ダブルの2種類あります。一見リクルートスーツやビジネススーツに似ていますが、まったく異なるものです。弔事に、これらのスーツを着回しするのは避けましょう。

ワイシャツは白無地で、ネクタイは光沢なしの黒無地を付けましょう。靴下やハンカチも黒の無地に統一するのが基本です。

3.男性の略式喪服

略式喪服は、喪服の中では一番下の格式です。参列者の場合は、遺族や親族よりも格式の高い喪服を着るのはNGです。そのため、故人のお別れ会や仮通夜には、略式喪服での参列が無難です。

ダークスーツが基本です。黒・紺・グレーであれば問題ありません。靴やネクタイは、地味な色であれば黒でなくてもよいでしょう。シャツは白無地、靴下は黒無地にします。

基本的に葬儀には礼服やブラックスーツを着て参列するのがマナーです。社会人であればビジネススーツを持っている人は多いですが、黒の無地であってもブラックスーツとは異なる場合があります。

特に、ビジネススーツは色味が真っ黒ではなかったり光を反射しやすかったりすることから、葬儀にはふさわしくないと考えられる場合もあります。急な連絡の場合でもなるべくマナー違反にならないように礼服で参加するようにしましょう。

ただ、お通夜は仕事終わりに参列することもあるためダークスーツでもマナー違反ではありません。ストライプやチェックなど柄ものは避け、濃紺やダークグレーの無地のものを選ぶようにしましょう。

ネクタイや靴下、ベルトなどの小物も黒や地味な柄のものを合わせます。シャツは色や柄のあるものではなく白い無地のものがふさわしいでしょう。

4.女性の正喪服

喪服の中で最も格式の高い正喪服には、洋装と和装があります。洋装は、ワンピースやスーツ、アンサンブルが基本です。黒無地で、光沢のないものを選びましょう。

露出がなく身体のラインが強調されないものが、弔事では基本です。スーツを着るときは、白シャツは避けましょう。正喪服の場合、パンツスーツはNGとなります。スカート丈は、膝下かくるぶしまでのものがよいでしょう。

和装の場合、黒喪服といわれる染め抜きの五つ紋と黒無地が特徴の着物が基本です。帯や帯揚げ、帯締めも黒で統一します。草履も黒で布製のものを履きましょう。ただし、足袋と襦袢、半襟は白が基本です。髪飾りやアクセサリー、帯留めを身に着けるのは避けましょう。

5.女性の準喪服

準喪服は、正喪服の次に格式が高くなります。黒のワンピースやスーツ、アンサンブルが基本です。無地でなければいけないという決まりはなく、レースなどの飾りがついてもよいとされています。

ただ、露出が多いものは避けましょう。女性の準喪服では、パンツスーツも着用できます。素材は、光沢がなく透けないものにします。パンプスは黒が基本です。

ネイルをしている場合は、飾りは落としましょう。地味なものは落とさなくても大丈夫です。落とす時間がない場合は、黒の手袋を上からするとよいでしょう。メイクはナチュラルメイク、髪飾りも付けません。髪を結ぶ場合は、黒の髪留めにしましょう。

6.女性の略式喪服

略式喪服は、喪服の中で最も格式が低い喪服です。黒や紺、グレーのワンピースやアンサンブルが基本です。パンツスーツも略式喪服として着用できます。無地でなくても、派手でなければストライプ柄などが入っていても問題ありません。

アクセサリーは、結婚指輪以外は付けるのは控えましょう。略式喪服の場合は、一連の真珠ネックスであれば付けても問題ありません。ストッキングは、黒またはベージュのものを着用しましょう。

7.子どもの服装

子どもの服装を紹介します。

学生で制服がある場合は、制服を着ていきましょう。制服も礼服のひとつとして認められています。制服がない場合は、男の子は白か黒のワイシャツに黒か紺色のズボンを着用します。靴は地味な色にしましょう。

女の子は、白か淡い色のブラウスやワイシャツに、丈が短すぎないスカートを合わせます。

靴はスニーカーやローファーを履きます。制服の一部であるネクタイやリボンは、明るい色でも取り外す必要はありません。

乳幼児の場合、できれば四十九日に連れて行かない方が無難です。急に泣き出して周りの方に迷惑をかけてしまう可能性が高いです。ただ、預けることができなくて、どうしても連れて行かなければいけないときもあるでしょう。

乳幼児の服の色は、黒や紺の落ち着いた色にしておきましょう。ベビー服のお店では取り扱いが少ない色なので、持ち合わせていない場合は、アイボリーなど地味な色の服を着用します。

なるべく失礼のないような服装を選んで参列しましょう。

8.平服で参加する場合の服装

平服で構いませんと案内状に記載されている場合は、喪服ではない服装でも問題ありません。

ただ、色味やアクセサリーなどで派手なものは控えましょう。バッグや靴などの小物においても、デザインなどに配慮しないとマナーが悪いと捉えられてしまう場合があります。

故人を偲ぶ際に相応しいよう、できる限り地味な色を選びましょう。女性の場合、スカートの丈は短いものも避ける必要があります。

七回忌以降は平服で参列して構いません。状況に合わせて服装を選ぶようにしましょう。

葬儀におけるスーツのマナー

葬儀にスーツで参列する場合は、マナーを考慮しなければなりません。スーツの種類だけなく、状態やコーディネートなども気をつけましょう。

黒色なら大丈夫だろうと思っていても、マナー違反に当たる場合があります。せっかく葬儀に参列しても、マナー違反をしてしまうと台無しになってしまいます。喪主や遺族に失礼のないよう前もってしっかり確認しておきましょう。

1.光沢のあるスーツを着ない

葬儀では光沢のあるスーツを着るのはマナー違反とされています。

光沢のあるビジネススーツが多く、黒色を選んだとしても葬儀ではふさわしくないことがあります。お通夜や葬儀では、失礼の無いように礼服やブラックスーツを着用しましょう。

ブラックスーツは略礼服にあたるため、葬儀や告別式に着て行くことができます。ビジネススーツの黒色よりも濃い黒で、光を反射しにくいのがブラックスーツの特徴です。ジャケットはシングルとダブルのどちらでもいいですが、ズボンの裾はシングルを選ぶようにします。

2.綺麗な保存状態のスーツを使用する

綺麗な保存状態のスーツを使用しましょう。汚らしいスーツでは故人に対して失礼です。

礼服はたまにしか着る機会がないため、正しく保管していなければ保存状態が悪くなってしまうこともあります。いざという時にしわになっていたりヨレヨレになっていたりすると参列までにクリーニングに出さなければなりません。

場にふさわしいスーツを着用していても、しわやヨレがあると印象が良くありません。定期的にクリーニングに出し、綺麗に保管しておくようにしましょう。

3.全身のコーディネートを合わせる

礼服やブラックスーツを着用する際は全身のコーディネートを合わせることも大切です。まずは自分に合ったサイズのもの、季節に合った素材のものを選ぶようにしましょう。シャツは白ですが、ネクタイやベルト、靴下といった他の小物は全て黒無地のものを着用します。

自分をアピールする場ではないので、マナーを守った服装が大切になります。マナーを守りながら、全身のバランスを考えたコーディネートをすると印象が良くなります。故人を偲ぶ気持ちを忘れずに参列しましょう。

四十九日法要に参加する際にマナーとして気をつけるポイント

服装以外にも気をつけるべきマナーがあります。

特に、靴やアクセサリーなどの身につけるアイテムは、無意識の内にマナー違反に該当している場合があるので注意が必要です。参列する際のマナーについて解説するので、参考にしてください。

1.靴

まずは、靴選びに気をつけましょう。

男性の靴は本革でも問題ありません。プレーントゥやストレートチップが望ましいです。装飾のあるウィングチップなどは派手に見えてしまい、ふさわしくないため控えましょう。

女性は黒を基調とするシンプルなパンプスを履きましょう。同じ黒色でも、スニーカーやサンダルなどはマナー違反となります。ローファーを履く人もいますが、喪服には不釣り合いと捉えられる可能性もあります。

また、プレーンな黒のパンプスでもつま先部分が尖ったポインテッドトゥや、先が開けているオープントゥはカジュアルな印象を与えてしまいます。葬儀に履いていく靴は、先の尖っていない無難な形状にしましょう。

靴は服装の中でも、意外とよく見られる場所です。派手すぎない無難なものを選んで、他の人に不快感を与えないようにしてください。

2.アクセサリー

葬儀では、結婚指輪以外のアクセサリーはふさわしくないとされています。

男性の場合、スーツを着用する際にカフスボタンやチーフ、ネクタイピンなどは外しましょう。また、ベルトは黒でバックルが光を反射しにくいものを選ぶようにしましょう。

仕事終わりにお通夜に参列することがある場合は、そのままの服装でマナー違反にならないかどうか確認してから向かうようにしましょう。

また、アクセサリーは身に付けない方が良いですが、真珠は涙の象徴と考えらており、付けても問題ないとされています。ただ、派手なデザインのものは控えましょう。

2連タイプのものは、不幸が連続してしまうと考えられるので、1連のものを選びましょう。

3.数珠

仏式の葬儀に参列する際は数珠を持参するのが通例です。数珠は宗派によっても色や形などの種類が異なります。参列する葬儀の宗派に合ったものを用意するようにしましょう。

一重で片手にかけて使う略式の数珠は宗派を問わず使うことができます。正式なものとは異なりますが、どの宗派の葬儀に参列することになっても使えるためひとつ持っていると良いでしょう。

4.髪型

髪型にも注意を払いましょう。

故人を偲ぶ大切な式典なので清潔感のある髪型で参列するのがマナーです。色は黒か暗めの茶色となど落ち着いた色味で参列しましょう。髪の毛を染めている場合は必ずしも黒に染め直さないといけないわけではなく、スプレーでその日だけ黒にするというやり方もあります。

またワックスやジェルを使って派手な髪型にしたり、においがあるヘアコスメを使ったりするのはマナー違反となります。前髪が長すぎたり、お辞儀をしたときに顔にかかってしまったりするような髪型も清潔感がない印象を与えます。縛ったり、ピンで止めたりして前髪を整えましょう。

時間があるのであれば、きちんと整えてから参列するようにしましょう。

5.鞄

鞄を持ち込む際も注意が必要です。

男性は必要なものをポケットに入れて手ぶらで参列するのが通例です。女性はハンドバッグなどの小さいものを持って参列することが多いです。

どうしても鞄が必要な場合は小さめのものを選び、殺生を連想する革のものや光沢のあるものは避けるようにしましょう。

また、仕事終わりなどでどうしても大きな鞄を持ってきてしまっている場合があります。車できているのであれば、車内に置いておきましょう。徒歩で参列しているのであれば、駅や斎場のロッカーにしまっておくと良いでしょう。

四十九日法要でのお供え物の金額相場

四十九日法要ではお供え物を渡すことが多いです。

お供え物の金額は、故人や親族との親しさでも変わります。親しければ約5,000円~1万円、そこまで親しくなければ約3,000円~5,000円が金額の相場となっています。

品物の代わりに「お供え物料」として現金を持っていくこともあります。その際は白い封筒か不祝儀袋に入れ、「御供物」あるいは「御供物料」と記して持参しましょう。

法要のみに参加するのであれば約5,000円、会食まで参加するのであれば、会食の費用込みで約1万円が相場です。

四十九日法要でのお供え物としてふさわしいもの

四十九日法要でのお供え物としては、基本的には消費すればなくなってしまう「消え物」が良いとされています。

特にお菓子や果物などです。しかしお菓子や果物の中でも、喜ばれるものや演技のいいものがあります。逆に避けたほうがいいものもあります。お供え物の例を紹介しますので、お供えものでお悩みの方はぜひ参考にしてください。

1.お菓子や菓子折り

お菓子、菓子折りは洋菓子・和菓子を問わず人気です。飲食品の場合は賞味期限が1か月以上で日持ちするものがおすすめです。焼き菓子であれば日持ちするものが多いでしょう。

また、お供えした後に親族で分けていただいたり、持ち帰ったりするため、個包装の物をおすすめします。

洋菓子であればクッキーやマドレーヌ、ゼリー、カステラなどが人気です。和菓子であれば饅頭、羊羹、煎餅など、年代に幅広く人気なものが好まれます。お菓子の詰め合わせなどはスーパーやデパート、最近ではコンビニでも売っているため、選ぶのには困らないでしょう。

2.果物

果物もお供え物として喜ばれる品物です。みかんに代表される丸い果物は、「丸い→円→縁」ということで「縁起がいい」食べ物として法要に適しています。

果物を選ぶ際は傷みやすいものは控えましょう。バナナなどはすぐに柔らかくなってしまうので、贈り物として適していません。

皮がしっかり硬く、日持ちする果物を選びましょう。

3.線香やロウソク

線香やロウソクは仏事にも使えるお供え物として適しています。消耗品なので、遺族の方の手助けにもなります。

線香にも様々な香りがあり、故人が好きだった香りを選ぶこともできます。ただ、臭いがきついものは控えめるようにしましょう。

4.花

お花はお寺にも持っていける便利なお供え物です。切り花だと施主が受け取った後に手入れをしなければならないため、置くだけで飾れるアレンジメントがおすすめです。また、手入れに手間がかからないプリザーブドフラワーや造花でもOKです。

四十九日などの忌日法要でお供えする花は、白い花を用意するのが一般的です。もっとも一般的にお供えされる花はキク・ユリ・胡蝶蘭などです。ただ、最近では淡い青、紫、ピンクなどの花を贈ることも増えてきています。

故人が生前に好きだった色や花があれば、贈って問題ありません。ただ、四十九日は白い花という価値観の方も多いので、「生前にお好きだったお花をお贈りいたします」と一声かけてあげると丁寧です。

5.お酒やそのほかの飲食品

故人が好きだったお酒やビールをお供えすることも可能です。地域によって風習も変わるので、遺族に確認を取りましょう。

ただ、四十九日は遺族を慰める意味合いが大きいため、故人が好きなものを贈ることが失礼にあたる可能性もあります。遺族に不快な思いをさせないよう、事前に確認しておきましょう。

お供え物として不適切なもの

お供え物はなにを用意しても良い訳ではありません。故人や遺族のことを思って用意するお供え物ですが、不適切なものを選んでしまうと失礼に当たります。

特に生ものや香りの強いものは、不快に感じることもありマナー違反にあたります。遺族の気持ちを考えて正しいものを選びましょう。

不適切なお供え物について紹介しますので、参考にしてください。

1.棘のあるものや香りの強い花

棘のあるものや香りの強いものは避けましょう。

薔薇などは綺麗な花で通常の際は贈り物に使用されますが、法要時には棘があるので使用できません。

また、香りが良いからという理由で花を選ぶのも控えましょう。遺族には花の匂いが苦手な方がいる可能性もあります。

故人が好きだった花を贈る場合は一度遺族に確認を取りましょう。

2.肉や魚

肉や魚を贈るのも控えましょう。肉や魚は殺生を連想させるので、法要の際の贈り物には不適切です。また、生物は傷みやすく、匂いがする場合もあります。

遺族に迷惑がかかる可能性があるので、贈るのは控えましょう。

3.忌み数字を連想させるもの

忌み数字を連想させるものも控えましょう。

忌み数字とは死に関する連想がされやすい「4=死」「9=苦」などが該当します。ただし、お供え物が直接忌み数字を表すことはほとんどありません。

ところが商品の数は、忌み数字になってしまう可能性があります。お菓子や果物の内容量が4個や9個になっていないか、購入時にしっかりと確認しておきましょう。

お供え物ののしの書き方・渡し方

法要ではお供え物にのし紙を付けます。

表書きの書き方や渡し方にはマナーがあります。のし紙は普段見ないものなので、マナー違反を起こしやすいです。正しく理解していないと、失礼にあたる可能性があるので、注意が必要です。

のし紙の付け方などの注意点を事前に確認しておきましょう。

お供え物にはのし・水引を付け表書きをする

お供え物にはのし紙を付けましょう。のし紙とは水引が印刷されている白地の紙のことです。のしがついていない弔辞用ののし紙を使い、水引は四十九日までは白黒、または双銀を使うことが通例です。

品物を包装した上からのし紙を付け、「御供」または「御供物」と表書きをします。

仏教では四十九日までなら「御霊前」と記載します。ただし、浄土真宗など宗派によっては四十九日前でも「御仏前」を使います。どちらかわからなければ「御供」または「御供物」を使っておけば間違いありません。

四十九日を行うお寺の宗派や親族の宗派がはっきりしていれば、それに応じて「御霊前」「御仏前」と書きましょう。

お供え物を渡すタイミングと渡し方

お供え物を渡すタイミングは、入り口で施主に挨拶する時です。仏前に直接お供えするのは親族の役目なのでNGです。必ず施主に渡すようにしましょう。

また、施主にお供え物を渡すときは紙袋から取り出して渡します。紙袋は小さく折りたたんで持ち帰ります。

手順としては、まず施主に「このたびはお招きいただきありがとうございます」と招いてもらったことへの感謝を表します。その後、お供え物を紙袋や風呂敷から取り出します。

表書きを相手から文字が読みやすいように差し出して「御仏前にお供えください」「心ばかりですがお供えください」と一言添えてお渡しします。

お供え物を送る場合

法要に欠席する際はお供え物を郵送することもできます。郵送する際は、のし紙を包装紙の上からつけるのを忘れないようにしましょう。

マナーとして、水引の下に代表名をフルネームで記載します。故人に夫婦でお世話になったのであれば、名字の下に夫婦の名前を連名にして記入します。連名は3名ほどまでを上限とし、それ以上の場合は代表者の名前の左に「外一同」と書き添えましょう。

四十九日での香典 金額・相場

四十九日法要に参加する際は、いくら香典を包めば良いのか気になる方も多いでしょう。

香典は、施主が法事のために用意した物の費用に対して渡すものです。香典の相場は、続柄や年齢によって変わります。自分がいくら用意するべきなのか事前におさえておきましょう。

故人との関係ごとの金額相場を解説しますので、参考にしてください。

1.祖父・祖母の法要に参加する場合

孫から見て、祖父・祖母への香典は3,000円~3万円が相場となっています。少し額の幅が広いですが、各年代で適当な金額が変わります。

・20歳~29歳の方 3,000円~1万円

・30歳以上の方 5,000円~3万円

基本的には、年齢が高いと金額が上がります。親戚一同がどれくらい包んでいるのか確認して、合わせるようにしましょう。

2.両親の法要に参加する場合

両親に対する香典の相場は1万円~10万円です。両親の場合は続柄が近いので、金額が高めとなっています。年齢ごとの相場は以下の通りです。

・20歳~29歳の方 1万円~5万円

・30歳~39歳の方 2万円~5万円

・40歳以上の方であれば5万円~10万円

一番お世話になっていると言っても良い方ですので、適切な額を包みましょう。ただし9万円は忌み数字なので、5万円よりも高い金額を香典にしたい場合は、7万円もしくは10万円まであげたほうが無難です。

3.兄弟、姉妹の法要に参加する場合

兄弟や姉妹の香典は1万円~5万円程度が目安です。年齢ごとの相場は以下の通りです。

・20歳~39歳の方 1万円~3万円

・40歳以上の方 1万円~5万円

兄弟は、比較的年齢が近い場合が多いです。他の兄弟と相談して、統一した金額を決めましょう。

4.叔父、叔母の法要に参加する場合

叔父、叔母の香典は5,000円~3万円が基準です。年齢ごとの相場は以下の通りです。

・20歳~29歳の方 5,000円~1万円

・30歳~39歳の方 5,000円~2万円

・40歳以上の方 1万円~3万円

長らく会っていない場合も多いでしょう。親戚と相談して金額を決めましょう。

5.友人・知人の法要に参加する場合

友人や知人の場合は、3,000円~1万円が相場です。年齢ごとの相場は以下の通りです

・20歳~29歳の方 3,000円~5,000円

・30歳以上の方 5,000円~1万円

もしも金額を決めかねる場合は、他の参列者に相談して考えてみるのもおすすめです。友人の場合、他の参列者と金額が大きく異なる可能性もありますので、心配であれば相談してみた方が良いでしょう。

6.隣・近所の法要に参加する場合

隣近所の方であれば、その人との仲が深いか薄いかで金額が変わります。特に親しい仲の方とあまり親交のない方とでは適切な金額が変わるため、相場の金額はあくまで参考程度に見てください。香典は2,000円~1万円が相場です。年齢ごとの相場は以下の通りです。

・20歳~39歳の方 2,000円~5,000円

・40歳以上の方 5,000円~1万円

その人との仲の深さに関しては、何かで計ることができません。上記は参考として、隣近所の方など周りの人に香典の金額を相談してみましょう。

7.上司の法要に参加する場合

親族以外の法要の参列者は多くはありませんので、親しい間柄の上司であれば案内が来る可能性があります。香典の金額は1,000円~1万円を基準としてください。年齢ごとの相場は以下の通りです。

・20歳~39歳の方 1,000円~5,000円

・40歳以上の方 3,000円~1万円

親族以外の法要に参加することは稀です。金額を決め兼ねているのであれば、遺族に声をかけてみましょう。

8.同僚の法要に参加する場合

法要の案内が来る間柄だった同僚の香典は、1,000円~5,000円が基準です。ただし、50歳以上の方で、故人と特に親交が深かった場合は1万円程度包むこともあります。

同僚の法要の際に包む金額は悩むことが多いです。心配な方は、他の参列者の方にも香典の金額を相談して決めてみると安心できます。

香典で注意すること

四十九日で持参する香典には、気を付けるべきことが2つあります。香典を持参しても、マナー違反があっては、故人に失礼に当たってしまいます。

特に香典は、マナー違反が起こりやすい部分です。当日、慌てて香典の準備をすると、思わぬマナー違反をしてしまうかもしれません。事前に注意点の確認をしっかり行い、マナー違反のない香典を渡しましょう。

1.偶数はなるべく避ける

香典の金額は、偶数を避けて奇数で用意しましょう。結婚式の祝儀などでも偶数は避けられますが、基本的に割り切れる数字というのは好ましくありません。香典の場合、故人と遺族の関係が切れてしまうという連想を与えてしまうので、避けておいたほうが無難です。

特に、4は「死」を連想させます。四十九日法要以外の弔辞事でも避けましょう。

また、新札を使用するのも避けましょう。新札は「故人の死を予測して、あらかじめ準備していた」と思われてしまう場合があるからです。手元に新札しかないという場合は、折り目を付けてから包みましょう。

なお、10万円は偶数ですが、香典の金額としては問題ありません。また9万円は奇数ではありますが「苦」を連想する忌み言葉なので、避けるようにしてください。

2.欠席する場合も渡す

法要に参列できない場合であっても、香典は渡しましょう。渡す方法は3つあります。

1つ目は郵送です。郵送する際は、現金書留を利用します。香典袋に入れてから、現金書留の袋に入れるのがマナーです。法要から一か月以内の郵送を心がけましょう。

2つ目は代理人に依頼することです。代理人に依頼する場合は、代理人が故人の知り合いでなくても問題ありません。

欠席の連絡をする際に、代理人が香典を持って参列することを伝えておきましょう。しかし、故人と非常に親しかった人の場合は、代理人が参列するのは避けたほうがよいとされています。

3つ目は後日訪問することです。後日訪問する場合は、遺族への負担を考慮し、事前に確認を取りましょう。基本的に後日訪問を行うのは、故人と非常に親しかった人のみです。訪問の際は、喪服ではなく、清潔感のある服装で行きましょう。

弔意を表したい場合は、供花や供物を送るものいいでしょう。供花は派手な花や強い匂いの花が含まれていないように気をつけてください。供物は、日持ちするお菓子や果物が喜ばれます。他にも、線香や故人が生前好きだったものでもよいでしょう。

遺族が香典を辞退したら、無理に渡すのは避けます。

納骨式の準備・手配の手順

納骨式を行うにあたって、準備しておくべき事や物について順に解説します。納骨式には多くの準備が必要です。慌ただしく決めるのではなく、できれば生前に故人と話し合っておきましょう。話し合えなかった場合は、葬儀社にしっかり相談して、満足のいく納骨式を行いましょう。準備の手順を把握しておくことで、落ち着いた判断ができます。

1.納骨するお墓を建てる

納骨するためのお墓の準備をしましょう。霊園やお墓のデザイン、金額などの検討にも時間が必要になります。一般的には全て決定してから設営に着手し、実際にお墓が建つまでにかかる期間はおよそ2~3ヶ月です。

デザインや大きさなど、凝ったものにすればするほど時間を要す上に、設営できる霊園も限られてきます。こだわりがある場合は生前から準備しておきましょう。

また、開眼供養・魂入れと呼ばれる方法で、お墓にご先祖様の霊を入れる(霊験が宿る)ことでお墓として機能すると考えられています。

納骨式と同時に読経を依頼して行うこともできますが、お墓が完成したときに事前に行うことも可能です。宗派により違いがありますので、確認が必要です。

2.お寺に納骨・法要の旨を伝える

懇意にしているお寺があれば、納骨式に僧侶を招いて読経を依頼します。神道であれば神主、キリスト教であれば神父や牧師など、それぞれの宗派によって違いがあります。

招く僧侶・神職の都合もありますので、納骨式の日程が決定次第早めに手配するようにしましょう。また、無宗教で読経などの必要もなく納骨のみを行う場合は、お墓の設営を依頼した石材店に、墓石の開閉だけを依頼することも可能です。

3.納骨式の費用を決定する

費用の決定は、納骨式の際行うことから算出できます。逆に費用を抑えたい場合は、事前に予算を決定しておくのがおすすめです。

一般的な納骨式の場合、墓石の開閉費用、墓石への彫刻費用、読経のお布施・謝礼、法要場所の利用料などがかかります。納骨式後に会食を行う場合は、そちらの手配も必要です。

4.納骨の時期を決定する

お墓の設営にかかる期間や、招待する人の都合などを踏まえた上で、納骨式の日程を決定します。前述の通り、一般的には四十九日法要の時に同時に行う方法が主流のため、葬儀の手配時に既に決定している場合もあるでしょう。

ただ、別日程にするのであれば極力早い段階で決定し、手配するべき場所や招待者への通知などを行うようにしてください。

5.納骨に必要な書類を準備する

納骨を行うにあたって必要な書類が2つあります。

1つ目は遺骨埋葬許可証です。は、死亡届提出時に役所で発行を受けた火葬許可証に、火葬場で「火葬済」の押印がされているものです。無事に火葬が済んでいるのなら確実にもらえる証明書なので、なくさないように注意しましょう。

2つ目は墓地使用許可証もしくは受入許可証です。墓地や霊園の管理者に墓地使用許可証の発行を依頼しましょう。また、個別のお墓ではなく永代供養の合祀墓に納骨する場合は、受入許可証が必要です。

書類がないと、納骨式を執り行えない可能性が出てきます。四十九日法要で関係者が集まっている貴重な日なので、しっかり納骨できるように事前に確認しておいてください。

6.参加者に納骨式の詳細を伝える

納骨日の日程や行う法要の内容が具体的に決定したら、参加者に詳細を伝えましょう。親族のみなど、招待人数が少ない場合は電話や口頭で伝えることもありますが、招待人数が多いのであれば、納骨式の案内状を送付します。電話や口頭の場合は、伝え間違いがないように気を付けましょう。

日時や納骨式を行う場所、集合場所、喪主の連絡先を記載し、参加の可否を答えられる返信用はがきも同封します。場所が分かりにくいのであれば、地図を添えるなどの配慮を行うのもおすすめです。

納骨式当日の流れ

納骨式当日の具体的な流れについて紹介します。宗派や執り行う法要の内容によっても前後や省略はありますが、大まかな流れを把握するための参考にしてみてください。

流れを把握していないと、慌ててしまい、故人をゆっくり見送れないかもしれません。流れを頭に入れて、落ち着ていて納骨式を過ごし、後悔のない納骨式にしましょう。

1.喪主・施主挨拶

喪主は故人の親族の中から、遺族の代表として葬儀や法要の指揮を執るのに対し、施主は「お布施を行う主」という趣旨になります。忌明けとなる四十九日以後に納骨式をする場合は、代表者が喪主を行っていた場合でも「施主」と呼ばれるようになります。

納骨式の最初に、喪主・施主の挨拶があります。式へ参列頂いた方々への感謝や、遺族の近況(少しずつ受け入れる事ができ、前向きになってきている、など)、式後のアナウンス(会食の有無など)を伝えましょう。

2.納骨・読経・焼香

一般的には、施主の挨拶の後、僧侶による読経があります。読経に合わせて故人を偲び、手を合わせたら、いよいよ納骨に移ります。石材店に依頼して墓石の納骨を行う部分のふた(カロート)を開けてもらいましょう。

納骨を終えたら、僧侶が再び読経を始めます。僧侶が手や視線、会釈などで合図をしてくださるのを待ち、故人に近しい遺族から順番に焼香を行います。焼香が一巡したら、僧侶の読経を終えるタイミングで納骨式は終了です。

3.会食

納骨後は、会食が行われるのが一般的です。昼食あるいは夕食になる場合が多くありますが、施主の判断で決まるため、納骨式後に必ずあるというものではありません。

会食場所は、自宅やホテル、料亭で行われることが多いです。大きな霊園では、会食場が比較的近い場所に隣接されている場合もあるので、参加者に移動をしてもらう手間を省きたい場合は利用しましょう。

基本的には僧侶もお招きして行いますが、多忙などの理由で会食を辞退された場合には、お車代と一緒に御膳代をお渡しする形にするといいでしょう。

納骨式の費用相場

納骨式の費用の相場は、行う工程の有無によっても違いがあります。

| 石材店にカロートの開閉を依頼する | 1万5千円~5万円程度 |

| 納骨前に戒名・名前の彫刻を依頼する | 3万円~8万円程度 |

| 法要場所を借りる | 1万円~5万円程度 |

| 卒塔婆(そとば)をたてる | 2千円~1万円程度/1枚 |

上記のように、行うかどうかで差が出るものが多くあります。

また、会食を行う場合の食事代の相場は3千円~1万円程度が主流です。人数分+僧侶の分も忘れず手配しましょう。さらに、引き出物を用意する場合も2千円~5千円程度のものを人数分用意する形が一般的です。

無宗教で納骨のみという場合であれば、これらの費用はほとんどかかりませんが、きちんと僧侶を招いて行う場合は、こちらのお布施の相場についても参照ください。

納骨式での服装とマナー

冠婚葬祭などは年に何度も行うものではありませんが、その都度、状況に合わせたマナーや礼儀があります。納骨式での服装は時期によって異なり、喪服を着なければいけない時期と、そうではない時期に分けられます。

また、平服を指定される場合などもあり、結局なにを着るべきなのか分からなくなるかもしれません。服装について詳しく解説するので、しっかり確認しましょう。

1.他の参列者に格式を合わせる

納骨式に限らず、弔事の際は他の参列者と同じ格式の服装をすることが重要です。友人が参加することがあらかじめ分かっている場合は、連絡を取り、格式を合わせましょう。

最近では、親族や友人を呼ばずに家族のみで納骨を行いたいという人も増えてきています。また、納骨式を行わず遺骨をお墓に納める儀式のみというケースも少なくありません。

納骨を家族のみでシンプルに行いたい場合は、葬儀などで「納骨は家族のみで済ませようと考えています」などと参列者に伝えておくとよいでしょう。

この場合の服装はカジュアルでも問題ないのかについてですが、先述した通り、親族の場合は一周忌までに行われる納骨式は喪服での参加が求められます。ただし、宗派やしきたりにこだわらないのであれば事前に家族と、どのような服装で行くのか話し合ってみてください。

守るべきポイントは、他の参列者と格式を合わせることです。家族のみといっても、ドレスコードを合わせることは、主催者への敬意を表すことにもつながるマナーであるため、不安を感じているのであれば年長者に確認しておくと良いでしょう。

2.平服で構わないと言われた場合

納骨式の案内において、平服での参加が促されることもあります。平服とは普段着のことなので、さまざまな色合いの服装が含まれています。納骨式とは、あくまでも儀式の場なので、黒やグレーなどの色味を抑えたそれ相応の服装を選ぶ必要があります。

男性の場合、ダークスーツに白いシャツ、落ち着いた色合いのネクタイに黒い靴が基本です。女性なら、地味な色合いのシンプルなワンピースに黒のストッキングなどで参加しましょう。

平服だからといって、ラフすぎる格好は派手な色味は避けて、あくまでも法要だということを意識したファッションを心がけてください。

3.夏場の季節の場合

納骨式などに参加するうえでの服装には守るべきマナーがありますが、季節によっては辛いと感じることもあるでしょう。

たとえば、夏の暑い時期に納骨式を行う場合、黒い喪服や平服を着用していては、暑い日差しのなかで体調をくずすことも考えられます。

これらのリスクを考慮して、ある程度服装を変化させることも可能です。しかし、露出の多い服装は避けることがマナーですので、腕や足をさらけるような服装は避け、基本的に男性は上着を着用します。

4.冬場の季節の場合

冬の寒い時期に納骨式を行う場合、ワンピースやスーツを着用しているだけでは、外で行われる納骨式に参加することは辛いものがあります。

納骨式におけるコートの種類は決められていませんが、平服と同じように派手な色や柄の入ったコートは避けるようにしてください。黒やグレーなど落ち着いた色合いのコートの着用が望まれるため、一着用意しておくと便利です。

5.子どもの服装

納骨式に参加するのは、大人だけではありません。子どもでも大人と同じように服装に気を付けなければいけませんが、喪服を用意する必要はありません。

子供が納骨式に参加する場合、普段着用している黄色や赤といったポップな色合いは避け、落ち着いた色合いの服装を選びます。

もし学生であれば、制服で参加することが望ましいです。それ以外なら、男の子は白いシャツかポロシャツに黒いズボンを着用します。女の子であれば、地味な色合いのワンピースに、黒か白のロングソックスを着用するようにしましょう。

6.妊婦の服装

妊婦さんの場合はお腹の赤ちゃんを一番に考えて、負担がかからないゆとりのあるワンピースを着ていった方が良いでしょう。

ただし、肩が出てしまっているとラフな印象になってしまうので、上から何か羽織れるものを持参しておくと無難です。

羽織れるものとして喪服の上着を着用すれば、ふんわりしたワンピースでも喪服の要素が入るので、周りから何か文句も言われることもなく、失礼な印象も与えないでしょう。

法要に参加する意思や場所に合う服装をすることはもちろん大切ですが、やはり赤ちゃんや自身の体調に気遣うことが重要です。無理して苦しい服装になるのではなく、楽かつ少しでも喪服の要素が入っている服を選びましょう。

7.宝飾品の注意点

納骨式に限らず、通夜や葬儀に参加するのなら、身に付ける宝飾品は最低限にします。可能であれば、結婚指輪のみをはめて参加しましょう。どうしても首元が落ち着かなければ、パールの宝飾品を身に付けることができます。

また、納骨式に喪服で参加する場合は、白パールよりも黒いパールが場の雰囲気に相応しいとされています。平服での参加であれば、白いパールを合わせて参加するようにしてください。ただし、三連や二連といったパールネックレスは、不幸が続くことを連想させ、縁起が悪いため避けます。

8.化粧の注意点

女性は化粧が身だしなみのひとつとされているため、納骨式の場でメイクをしていても問題ありません。しかし、女性のメイクは控えめを意識しましょう。

チークは肌色に近いものを選び、血色が良すぎるメイクは避けます。アイラインはペンシルで薄めに、カラーコンタクトやつけまつげは外します。ラメ入りのアイシャドウや艶の目立つグロスも避けて、全体的にベージュ系のナチュラルメイクを心掛けてください。

9.靴と鞄の注意点

靴については革製品のものを選んでも問題ありません。ただし、ワニ革やヘビ革のように、光沢のあるものは避け、なるべく地味なものにしましょう。黒色で光沢のない靴が無難です。

バッグに関しては、黒のフォーマルバッグを選ぶのが基本です。金や銀のチェーンなどの光り物がついているものは避けましょう。取り外し可能な場合には、事前に取り外した上で持参すれば問題ないでしょう。

サブバッグを持参する場合にも同様に、黒色のサテン素材などの落ち着いたものが好ましいです。カジュアルすぎたり派手すぎたりすることがなく、フォーマルバッグとの相性が良いものに選ぶようにしましょう。

靴や鞄はついつい目が行ってしまうポイントなので、派手さを抑え、無難な配色の商品を選んでみてください。

四十九日以前の納骨式の正しい服装

納骨式の際は、マナーを意識した服装をしなければなりません。冠婚葬祭などは年に何度も行うものではありませんが、その都度、状況に合わせたマナーや礼儀があります。

納骨式は厳密にどの時期に行わなければいけない、などの決まりはありません。

一般的には四十九日や一周忌で行われることが多いですが、地域によっては火葬後にそのまま納骨する場合もあります。四十九日を過ぎるまで故人は霊であり、その後は仏になるといわれており、その区切りとして行われるのが四十九日法要です。

ここでは、四十九日以前に納骨式を行う場合の服装は何が相応しいのかについて、親族と参列者に分けてご紹介します。

1.親族

故人が亡くなってから四十九日までの納骨式の服装は、喪服が基本です。地域によって火葬後にそのまま納骨するならもちろんのこと、四十九日法要でも通夜や葬式のときに着た喪服と同様のものを着用します。

四十九日法要は、通夜や葬儀が終わった後に最初に行われる法要であり、それに続いて行われる納骨式においても同じ服装で参加します。葬儀で着用した喪服は、納骨式前に汚れがないかチェックをして、汚れが目立つ場合はクリーニングに出しておきましょう。

喪服のクリーニングは通常よりも時間がかかることもあるため、余裕を持って整理しておきます。

2.参列者

親族と同様に、参列者の服装も喪服が基本です。四十九日法要であれば事前に日程が分かっているため、喪服を用意することができるでしょう。

火葬後などにそのまま納骨式が行われる場合は、黒またはグレーなどの落ち着いた色合いの平服でも問題ありません。

状況に応じた服装で参列し、アクセサリーやキラキラした時計などは外しておきましょう。男性なら、ブラックスーツに黒いネクタイ、黒い靴下に黒の革靴をそろえます。女性の場合は、黒のワンピースかスーツ、黒のストッキングかパンプスが基本とされています。

四十九日以降の納骨式の正しい服装

納骨式も宗教的な儀式のひとつであり、故人との別れを意識するものです。そのため、ほとんどの地域では四十九日以前に納骨式が行われます。しかし、数年後に納骨式を行っても問題ないため、四十九日以後に行いたいと考えを持った家庭もあるでしょう。

ここでは、四十九日以後に納骨式を行う場合の服装は何が相応しいのかについて、親族と参列者に分けてご紹介します。

1.親族

納骨式が四十九日後に行われるのであれば、基本的に平服でも問題ありません。平服とは、普段着のことを指していますが、地味な色合いの服装が望まれます。

ただし、親族の場合は、一周忌までに行われる納骨式は喪服での参加が求められることもあります。そのため、一周忌が過ぎるまでは、喪服がいつでも着られる準備だけはしておきましょう。

また、納骨式に参加するときの服装として、宗派やしきたりなどに左右されることも出てきます。この場合は宗派やしきたりなどに従って服装を決める必要があるため、事前に確認しておくと良いでしょう。うやむやにすることなく、礼儀やマナーを守って参加するようにしてください。

2.参列者

参列者であれば、親族のように一周忌などを考える必要はなく、基本的には平服で大丈夫です。ただし、地域や家族によっては平服のことを略式礼服としてとらえていることもあるため注意が必要です。

略式礼服の場合、男性であれば、黒いスーツに黒いネクタイが基本とされています。女性なら、シンプルなブラックフォーマルか黒いスーツで、一般の参列者が通夜などに着用する服装と同じと考えれば問題ありません。

親族の場合と同様に、宗派やしきたりなどによって、求められる服装が変わってくることもあります。

納骨式の挨拶のポイント

納骨式の最初に、喪主・施主の挨拶があります。式へ参列頂いた方々への感謝や、遺族の近況(少しずつ受け入れる事ができ、前向きになってきている、など)式後のアナウンス(会食の有無など)を伝えます。

ここでは納骨式の挨拶のポイントを解説します。納骨式の挨拶で何を話せばいいかわからない方も多いと思います。是非とも参考にしてください。

1.来て頂いたお礼を伝える

納骨式の挨拶で伝えるべきは、喪主としての参列者へのお礼です。

・日々忙しい中、足を運んでいただきありがとうございます。

・足元が悪い中、参列していただきありがとうございます。

参列していただいたことに対する感謝を簡潔に伝えます。

2.遺族の近況報告をする

故人の葬儀が終わってからの家族の近況報告を伝えます。

・残された家族は手を取り合い生きていきます。

・故人を亡くした悲しみも癒え、前を向いて歩けるようになりました。

葬儀の後に故人の死を受け入れて、前を向き始めている家族の様子を簡単に述べます。長すぎても後のスケジュールに響くだけなので、なるべく簡潔に思いを述べるようにしましょう。

3.もてなしの有無を伝える

法要の終わった後に、会食やお弁当を用意しているのなら、もてなしがある事を伝えます。

・別室に食事を用意してありますので、時間の許す限りゆっくりと故人をしのびながら食事を楽しんでいただけたら幸いです。

来ていただいた感謝も含め、楽しんでもらいたいということを伝えます。会食を省略した場合は、このポイントは伝えなくて構いません。

納骨式の挨拶例

納骨式の際に参列者の前で挨拶をするのは喪主となる方の役割です。納骨式で挨拶する機会はめったにあるものではないでしょう。何を言うべきかわからない方も多いと思います。ここでは納骨式の挨拶の具体的な例文を紹介します。

また「四十九日法要と一緒に納骨式を行う」「一周忌と一緒に納骨式を行う」場合についても解説します。ぜひとも参考にしてください。

1.挨拶例

納骨式が始まる前に、施主が参列者に向けた挨拶を行うのが一般的です。状況に応じて、故人を偲ぶためのことを織り交ぜると心に残る挨拶となります。

挨拶例

本日は、日々お忙しい中、故・○○の納骨式に足を運んでいただきありがとうございます。おかげさまで無事に納骨を済ませることができました。

ご参列いただいた皆様には、葬儀から今日にいたるまでお力添えをいただきましたことを、心より御礼申し上げます。残された家族はこれからも手を取り合って生きていきます。

どうか今後とも、これまでと変わらぬご厚誼をいただきますようお願い申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。

2.四十九日法要と一緒に納骨式を行う際の挨拶例

四十九日法要の際に納骨式が行われることが多いです。理由は仏教の教えでは、魂は四十九日をめどにあの世へ旅立つとされるからです。

四十九日法要で納骨式を行う場合、遺族にとっては忌明けとなります。悲しみから立ち直り、新たな生活を始めたことを伝えるのにはちょうどいい機会です。

そのため納骨式の挨拶の遺族の近況を伝える部分では、例えば「〇〇が亡くなった悲しみも癒えまして、家に笑い声が戻ってまいりました」というように、家族が悲しみを乗り越え新たなスタートを切ったことを伝えると良いでしょう。

3.一周忌と一緒に納骨式を行う際の挨拶例

四十九日法要までにお墓が間に合わなかったなどの理由で、一周忌に納骨式を行う場合も少なくありません。

一周忌法要で納骨式を行う際は、故人が旅立ってから1年が経ち、遺族は故人のいない新しい生活に慣れてくる頃です。亡くなった悲しみにはあえて触れないようにし、できる限り明るい話題を用いて挨拶するようにしましょう。

「○○が亡くなったことで、家族や皆様に支えられていたことに改めて気付いた1年でした」などと、あらためて感謝を伝えるのも良いでしょう。

納骨式でのお布施の金額や表書きの書き方を紹介

納骨式を行う場合は、僧侶による読経を行ってもらいます。そのお礼としてお布施を渡すことが一般的です。このように、一般的にお布施というのは「供養をしてもらった僧侶に対してお渡しするお礼」という認識で広まっています。

この認識自体は間違いではありません。しかしより厳密に言うと、お布施は御本尊へと捧げるものという意味合いが強いです。

このお布施によって御本尊そのものはもちろん、それを維持するために働く僧侶や家族の生活をサポートしています。間接的に御本尊のためにお金を捧げているということです。

1.金額相場

お布施というのはご本尊への感謝というのが本来の趣旨であり、サービスの対価ではありません。そのため適切な金額を定めることが難しいという事情があります。とはいえ何も考えずにお金を渡した結果、常識と乖離した金額となっては失礼に当たるでしょう。

納骨式のお布施は、3万〜5万円程度が一般的な相場であるといわれています。ただし、菩提寺などの先祖代々付き合いがある寺院の場合は、10万円近くお渡しすることもあります。どの程度の金額をお渡しするべきか、不安があれば親族や僧侶に相談してみるのがおすすめです。

納骨式のお布施相場【宗派別】

| 宗派 | 金額相場 |

| 浄土真宗・浄土宗 | 葬儀のお布施の1割程度 |

| 真言宗 | 3万円程度 |

| 日蓮宗 | 5万円程度 |

| 臨済宗・天台宗 | 3万円~5万円程度 |

| 曹洞宗 | 3万円~10万円程度 |

納骨式のお布施は宗派によって大きく異なるものではなく、四十九日法要のお布施と合わせて5万~10万円程度になることが多いです。この相場に基づいて、お布施を準備するのが良いでしょう。

2.封筒の選び方

基本的には「白い無地の封筒」を選べば問題ありません。コンビニエンスストアや文具店などで購入することができます。

ただし「不幸なことがこれからも重なる」ということを連想させてしまうので、袋が二重になっている封筒の使用は避けましょう。

封筒によってはあらかじめ表面に「お布施」と印字されている物もあります。これはそのまま使用しても問題ありません。表書きの印字がある封筒を使う場合は、お札を中袋に入れずに直接封筒の中に納めましょう。

しかしながら、より丁寧にお札を包みたい場合は「奉書紙」を使うことが正式です。奉書紙には実は表と裏が存在しています。つるつるしている面が表側で、ざらざらしている面が裏側です。触っていただければすぐに分かると思います。

包み方は慶事のときと同じです。お札の表面を上側に向け中包みに入れて、それを奉書紙で包んで上下をたたみましょう。

3.表書きの書き方

封筒の表面に「お布施」もしくは「御布施」と書くのが正解です。

葬儀の香典袋は薄墨を使って書きましたが、納骨式の御布施の場合はその必要はなく、濃墨で書きましょう。薄墨は突然の訃報に涙を流し、その涙で墨が滲んでしまったことを表現しているため、納骨式の場面では適しません。

納骨式のお布施は突然必要になるものではないので、普通の濃い黒の筆ペンで書けば問題ありません。

封筒の表面の下側に「〇〇家」または「名字」もしくは喪主の「フルネーム」を書き入れましょう。裏面には自分の住所、氏名、金額を記載します。金額は漢数字を用いるのが一般的です。

4.お金の入れ方・包み方

お金の入れ方にも気をつけなければいけません。まず入れるお金は新札です。そしてお金の向きも重要です。封筒の表面にお札の表面が向くようにしましょう。お金の表面とは人物画があるほうです。そして、封筒の入口側に人物画が向くように入れるのが一般的です。

このような入れ方にしておくと、封筒から取り出した時に最初に人物画が見えるので、相手に良い印象を与えることができます。加えて複数枚のお札を封筒に入れる場合は、全てのお札を同じ向きに揃えて入れましょう。やはり取り出した時の印象が良くなります。

お布施の包み方は、葬儀の香典とは異なります。お布施独自の正しいマナーを確認することが大切です。

5.お布施の渡し方

お布施の渡し方にもマナーがあります。読経を行っていただいた僧侶の方に失礼がないよう注意しましょう。

お布施が入った封筒や袋を直に手渡すことはマナー違反です。まずはお布施が入った封筒を袱紗で包みます。お布施を袱紗で包む場合には、弔事用の左包みにします。袱紗の包み方には、慶事用と弔事用がありますので注意しましょう。

封筒に入れる紙幣は慶事用と同じですが、お布施の封筒を袱紗に包む時は弔事用です。基本的にお布施は床においてはいけません。お布施を包んでいる袱紗は、お渡しするタイミングまでカバンに入れておきましょう。

そしてお布施を袱紗から取り出し、切手盆などに乗せて僧侶に差し出しましょう。

切手盆が無ければ小さめのお盆でも問題ありません。もしお盆自体が無ければ、手のひらで袱紗を開いて差し出しても大丈夫です。

お布施の表面を上にし、文字が相手から読めるようにお盆に配置し、僧侶の手が届く範囲にお盆を置きます。この時、お盆を床で引きずるようにするのは見た目も悪く良い印象がありませんので、お盆はしっかりと持ち上げて移動させます。

お布施以外の御車代や御膳料もお渡しする場合は、上から順に「お布施→御車代→御膳料」というように重ねて差し出してください。

どのようにお渡しする場合でも、僧侶が表書きの文字を読める向きにしておいてください。

6.渡すタイミング

お布施は納骨式が終わったタイミングでお渡しするのが一般的です。会食などがある場合はその後で問題ありません。

僧侶の方にとってもすべてが終わってひと息ついたタイミングで受け取った方が荷物になりません。

しかしながら、お盆など時期によっては僧侶の方も忙しいので、なかなかお渡しする時間が確保できない場合もあるでしょう。そのような時に無理に渡そうとする必要はありません。

その場合は法要前にお渡しすれば問題ありません。どのようなケースでもひと言お礼を述べてからお渡しするようにしましょう。

納骨式に香典は必要か?金額相場を解説

お通夜や告別式では香典を持参することは必須であり、一般的な相場も決まっています。納骨式の場合は状況によって香典の額に違いがあります。

法要と一緒に納骨式を行う場合は、法要の相場に合わせれば問題ありませんが、納骨式のみを行う場合はやや少なめに香典を包みます。納骨式で納める金額の相場を状況別に見ていきましょう。

1.納骨式のみの金額相場

法要と一緒ではなく納骨式のみを行う場合は5,000円から1万円程度をつつむと良いでしょう。納骨式には故人とより近しい間柄にあった人のみが招かれることが一般的であるため、納骨式へ参加する場合は関係性に関係なくこのくらいの金額を用意しましょう。

納骨式を執り行う遺族は私たちの気づかないところで、非常に多額のお金を負担しています。例えば、僧侶へのお布施やお車代や石材店への心付け、会食の手配に供え物の手配などです。

そんな遺族の状況も考慮して「助け合い」の精神で、多めの金額を包んであげられれば良いのではないでしょうか。

2.法要と一緒に行う際の金額相場

納骨式をいずれかの法要と同じ日に合わせて行う場合は、その法要に適した金額を持っていきましょう。

たとえば四十九日と納骨式を同じ日に行うとしても、2回分の香典を持参する必要はなく、四十九日の相場の金額のみを用意していきます。

納骨式を行われることの多い四十九日では以下のような金額相場で香典を包むことが多いようです。

| 故人との関係 | 香典相場 |

| 故人の親 | 1万円~5万円 |

| 兄弟・姉妹 | 1万円~5万円 |

| 祖父母・叔父・叔母 | 5,000円~3万円 |

| 親族以外・故人の友人・知人 | 3,000円~1万円 |

3.四十九日や一周忌などの大きな法要の場合の金額相場

四十九日や一周忌は、数ある法要の中でも特に節目となる大切なものです。この時には、遺族や関係者など故人に縁のあった方が大人数で集まり、会食なども併せて行うことが多くなります。その結果、遺族にとっては高額になる飲食代が大きな負担となってしまいます。

そのため、四十九日や一周忌など大きな法要の際には、通常の相場に5,000円ほど足した金額をもっていくと親切です。金額相場は以下の通りとなります。

| 故人との関係 | 香典相場 |

| 故人の親 | 1万5,000円~5万5,000円 |

| 兄弟・姉妹 | 1万5,000円~5万5,000円 |

| 祖父母・叔父・叔母 | 1万円~3万5,000円 |

| 親族以外・故人の友人・知人 | 8,000円~1万5,000円 |

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

病院から危篤の連絡がきたときの対応方法や、親族が亡くなったときにやるべきこと、葬儀でのあいさつ文例など 、喪主を務めるのが初めてという方にも役立つ 情報が満載です。

いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

四十九日法要は、故人が成仏するために重要な法要であると同時に、忌明けの区切りとなる大切な法要です。遺族や友人が、故人の死に改めて向き合い、気持ちを整理する場所でもあります。四十九日法要を行う際は、滞りなく進められるよう、その適切なタイミングや方法についてしっかり確認しておきましょう。

四十九日法要は準備にも手間と時間がかかり大変ですが、真心を持って故人を偲び供養するためにも、しっかりと準備を整えておくことが大切です。小さなお葬式では、葬儀の専門的な知識を持ったスタッフがお客様のサポートをしています。四十九日法要のことでお困りの際は、小さなお葬式までご相談ください。

東京や一部の地域では7月、ほかの地域では8月にお盆を迎えることが多いようです。ホゥ。