お通夜や葬式など法事の際には、僧侶へ感謝の気持ちを込め、お布施とともにお車代を渡すのがマナーとされています。しかし、お車代を入れる封筒には名前を書く必要があるのか、そもそもどのように書いたらよいのか分からない方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、お車代を入れた封筒に名前の記入が必要なのか、どのように書いたらよいのかなど解説します。ぜひ参考にしてください。

<この記事の要点>

・お車代を入れた封筒には、表面の中央下部に喪主の氏名か「〇〇家」と記載するのが一般的

・封筒の裏面には住所や金額を縦書きで記載し、金額は旧字体の大字を使用する

・お通夜や葬儀を終えた後、僧侶にお車代を渡すとよい

こんな人におすすめ

お車代を入れた封筒に名前の記入するか悩んでいる人

お車代を入れる封筒の書き方が知りたい人

そのほか葬儀でお車代を渡す際のマナーについて知りたい人

お車代を入れた封筒に名前の記入は必要?

お車代を入れた封筒には、表面に名前を書くのが一般的です。しかし、地域や宗派によっては、名前を書かなくてもよい場合もあります。それは何度も名前を書くことで「不幸が何度も続く」と連想させてしまう理由があるためです。

お車代を入れる封筒の書き方は?

香典と同じように、お車代を入れる封筒にも書き方やマナーがあります。また、地域や宗派によっても異なる場合がありますが、ここでは一般的なお車代を入れる封筒の書き方について紹介します。

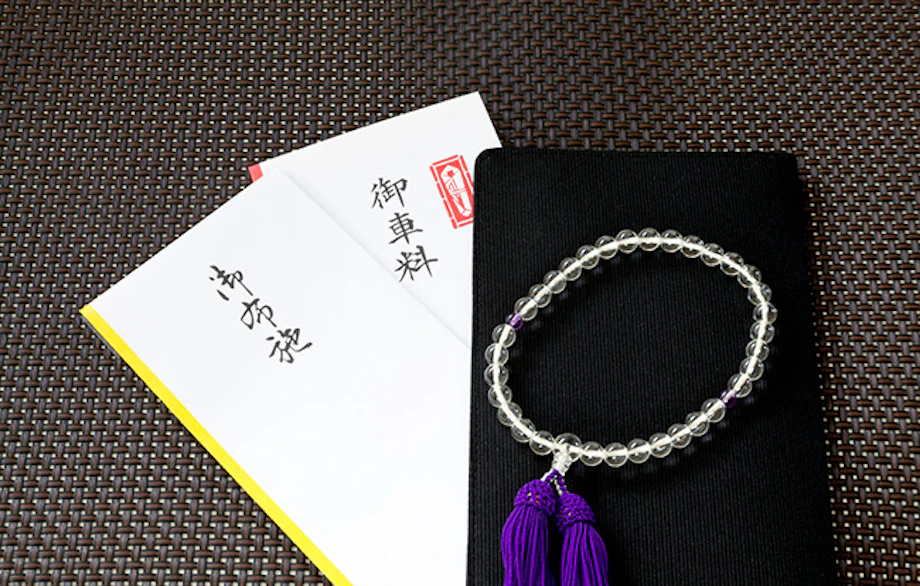

表書きの書き方

封筒の表面には、上段中央に「御車代」や「御車料」と書きましょう。なお、あらかじめ封筒に「御車代」と記された封筒が売られているものもあります。また、香典は薄墨で書くのがマナーですが、「御車代」と封筒に書く際は濃墨を用いましょう。

名前の書き方

表面中央の「御車代」の下段には喪主の氏名、もしくは「〇〇家」のように喪主の家名を記載します。名前は表書きよりも小さめに書くのがポイントです。名前を書くかどうかは、地域や宗派によって異なる場合があるので、事前に確認しておきましょう。

住所の書き方

住所は裏面に縦書きで記載します。番地やマンションの階数・部屋番号といった数字は、漢字で書くようにしましょう。また、住所は必ず記載しなければいけないわけではありません。お車代は僧侶へのお礼として渡すものであり、お返しの必要がないことが理由です。

金額の書き方

金額も住所と同様に、裏面に漢数字を用いて記載します。その際の漢数字は大字(旧字体)を使用します。

漢数字の「一」であれば「壱」、「二」は「弍」、「千」は「仟あるいは阡」のように記載しましょう。例えば2万円と書きたい場合は、「金弍萬円」もしくは「金弍萬圓」となります。

大字(旧字体)を用いる理由としては、大字は漢数字に比べて画数が多く複雑なため、数字の改ざんを防ぐことを目的として古くから使用されてきたからです。

お車代を入れるのに適している封筒は?

お車代に関して特別なきまりはありませんが、マナーにおいて適した封筒を選ぶことが大切です。ここでは、「お車代を入れるのに適した封筒」について解説します。

白い無地の封筒にする

お車代を入れる封筒は、郵便番号の枠が印刷されていない無地の白封筒を使うのが一般的です。白い無地の封筒は100円ショップや文房具店、ネットショップでも手頃な価格で販売されているので確認してみましょう。

水引が付いている袋を使う場合もある

白い無地の封筒でなく、水引が付いている袋でも問題ありません。その際は、双銀か黒白の水引が印字された封筒を選びましょう。水引の色は地域によっても異なるため、地域の習慣などに応じたものを選択しましょう。また、「弔事用ののし袋」として売られている商品も使用できます。

葬儀でお車代を渡す金額の目安

お車代は、基本的に実費よりも少し多めに包みます。また、小銭は入れず、1,000円単位で金額を決めましょう。傾向として金額は5,000円~1万円が多いようです。

注意事項としては、遠方でタクシーを利用してもらう場合だと、1万円では足りない可能性があります。タクシー往復分から余裕を持った金額で包むとよいでしょう。いくら包めばよいのか不安な場合は、葬儀社や寺院に相談してみることをおすすめします。

お車代を包む際のお札の入れ方は?

お車代をどのように包むのか、気になる方も多いのではないでしょうか。実はお車代に関して明確なきまりはないため、受け取る側を配慮した入れ方をすれば問題ありません。ここでは、お車代を包む際のお札の一般的な入れ方について紹介します。

肖像画が上を向くように入れる<

お車代を入れる向きや入れ方は、香典と違って明確なきまりはありませんが、肖像画が上側になるように入れ、お札同士の向きを合わせると丁寧でしょう。

封やのり付けはしない

お車代の封に関するきまりも特にありません。しかし、帰りの交通費として利用してもらうことを考えると、封やのり付けは不要といえます。ただし、お札が多い場合や中身が出てしまわないか不安な場合は、封をしてもかまいません。

葬儀でお車代を渡す際のマナー

お車代は、渡すタイミングやマナーに気をつける必要があります。正しい渡し方を知っておくことで、葬儀当日に慌てずに対応できるでしょう。ここでは、葬儀でお車代を渡す際のマナーについて紹介します。

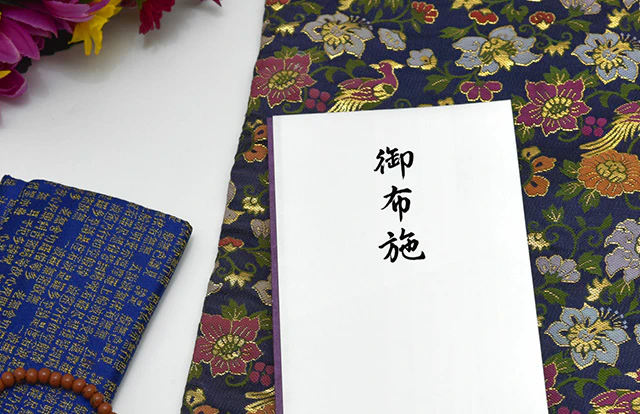

お布施と一緒に渡す

お通夜や葬儀を終え、僧侶にお礼を伝える際に、お布施と一緒にお車代を渡すのが一般的です。お通夜や葬儀の前に渡すことも可能ですが、僧侶が到着する時間によっては慌ただしくなってしまいます。

また、葬儀の前に渡すと、不特定多数の人が出入りする可能性のある僧侶控室に置くことになるため、葬儀後に渡すのがよいでしょう。

切手盆を使って渡す

お車代は、切手盆や小さなお盆に乗せて渡すのがマナーです。切手盆がない場合は、事前に葬儀社に連絡すれば貸し出してくれる場合もあります。

また袱紗(ふくさ)を使用して渡してもよいでしょう。袱紗を使用する場合は、袱紗の上にお車代を乗せてお渡しするのが正式なマナーです。袱紗がない場合は、小さな風呂敷やハンカチなどで代用できます。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

葬儀のお車代には名前を記入するのが一般的です。しかし、地域や宗派によっては不要の場合もあるため、事前に確認しましょう。また、お車代を渡す際にはマナーに気をつけ、僧侶へ感謝の挨拶も忘れないようにしましょう。

「小さなお葬式」では、お車代に関してだけでなく、葬儀の知識やマナーについて専門知識をもったスタッフが24時間365日常駐しています。いざという時困らないように、葬儀に関する疑問やお悩みにもお答えします。ぜひお気軽にお問い合わせください。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

東京や一部の地域では7月、ほかの地域では8月にお盆を迎えることが多いようです。ホゥ。