命日には法要を行いますが、僧侶にお布施をいくら包めばよいのか迷ってしまう人がいるかもしれません。

この記事では、お布施の目安や包み方、渡し方などについて解説します。お布施について理解しておけば、安心して法要を執り行えるでしょう。

<この記事の要点>

・命日の法要は、法要の種類によってお布施の目安が異なる

・「併修」を行う際のお布施の目安は、一般的な法要のお布施の1.5倍

・お布施のほかに「御車代」や「御膳料」を用意することもある

こんな人におすすめ

命日の法要のお布施代の相場を知りたい人

お布施の包み方や渡し方を知りたい人

お布施以外にかかる費用を知りたい人

命日の法要

命日といっても、法要を行うのは主に祥月命日です。そもそも祥月命日とは何でしょうか。また、祥月命日には、どのような法要が行われるのでしょうか。主要な法要について解説します。

祥月命日とは

祥月とは故人が亡くなった月のことで、命日とは故人が亡くなった日のことです。つまり、祥月命日とは、故人が亡くなったのと同じ月と同じ日のことを指します。一方、月命日は祥月命日以外の命日のことであり、年に11回あります。

祥月命日の法要

祥月命日に行われる主要な法要は「年忌法要」と呼ばれ、次の表のとおりです。

| 【時期】 | 【法要】 |

| 亡くなった翌年の祥月命日 | 一周忌 |

| 一周忌の翌年の祥月命日 | 三回忌 |

| 亡くなってから6年目の祥月命日 | 七回忌 |

以降は、一般的には、十三回忌、十七回忌のように、3と7を含む年に行われます。

命日の法要のお布施の相場

命日の法要は、法要の種類によってお布施の目安が異なります。主要な法要におけるお布施の目安を紹介します。ただし、あくまでも目安に過ぎないことに注意が必要です。わからないときは、直接お寺に問い合わせてみてもよいでしょう。

| 【命日の法要】 | 【お布施の金額相場】 |

| 一周忌法要 | 3万円~5万円程度 |

| 三回忌法要 | 1万円~5万円程度 |

| 月参り | 3,000円~1万円程度 |

| 祥月命日 | 5,000円~1万円程度 |

| 併修 | 法要の1.5倍が目安 |

一周忌法要

一周忌法要には、近親者や友人、知人を招いて僧侶に読経してもらいます。その後、故人を供養するために会食をするのが一般的です。一周忌法要のお布施の目安は、3万円~5万円程度です。

三回忌以降の法要

三回忌法要も一周忌法要と同様に、近親者や友人、知人を招いて、僧侶に読経してもらいます。家族のみ、家族と近親者のみで行うケースもあります。

その後、故人を供養するために会食をするのが一般的です。三回忌法要のお布施の目安は、1万円~5万円程度です。

月参り

月参りとは、毎月の月命日に僧侶に家まで来てもらい、読経をしてもらう供養のことです。また、寺院に出向いて法要をしてもらう場合もあります。月参りのお布施の目安は、3,000円~1万円程度です。

併修でのお布施の金額は1.5倍が目安

併修とは、同じ年に2つ以上の年忌法要などを執り行わなければならない際に、同時にまとめて法要を行うことです。

併修のお布施は、2つの法要なので2倍にしなければならないのかと考えるかもしれませんが、一般的には法要の1.5倍が目安となります。

命日の法要のお布施は何に包む?

命日の法要のお布施のお金を用意したら、何に包めばよいのでしょうか。正式な包み方に加えて、封筒を使う場合の選び方についても解説します。マナーを守って、失礼に当たらないようにしましょう。

お布施の正式な包み方

お布施の正式な包み方は、まず「中包み」として半紙でお札を包みます。次に「上包み」として奉書紙で包みましょう。上側を折り返し、最後に下側をかぶせます。

封筒を使う場合

お布施を包むのに封筒を使う場合は「御布施」と書かれたものを選びましょう。白色か薄紫色の封筒を使ってもかまいませんが、二重になっているタイプのものは避けましょう。「不幸が重なる」ことにつながるとされるからです。

法要のお布施の書き方は?

法要のお布施を渡す前に、包みにはどのように書けばよいのでしょうか。表書きと裏書きの書き方について解説します。また、金額の書き方、筆記用具についても説明しますので参考にしてください。

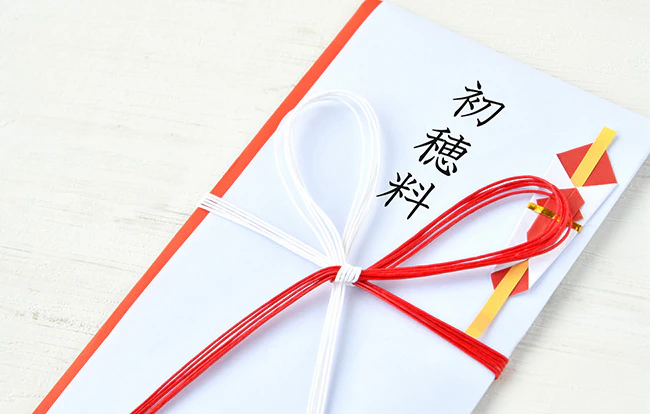

表書き

表書きには、中央の上の方に「御布施」「お布施」と書きましょう。その下に、名前をフルネームで記入するか、「◯◯家」と名字を書きます。

裏書き

裏書きには、左下に郵便番号と住所を書きましょう。住所の左側にスペースを開けておき、「金◯万円也」というように金額を記載します。

金額を書く時は旧字体の漢数字で

金額を書く時は旧字体の漢数字を使用します。旧字体の漢数字は以下の表のとおりです。

| 【漢数字】 | 一 | 二 | 三 | 五 | 十 | 千 | 万 |

| 【旧字体】 | 壱 | 弐 | 参 | 伍 | 拾 | 仟・阡 | 萬 |

使用する墨

お布施は香典などの弔事とは異なり、お寺に感謝の気持ちとして渡すものなので、薄墨ではなく濃い墨を使って書くのがマナーです。筆記用具は、サインペンやボールペンは避け、毛筆か筆ペンを使いましょう。

法要のお布施の包み方・渡し方マナー

法要のお布施は、どのように包み、どのように渡せばよいのかについても押さえておきましょう。お札、袱紗、切手盆、渡し方のマナーについて解説します。

お札・お札を入れる向き

お布施に包むお札は、新札を使いましょう。旧札しか準備できないときには、できるだけきれいなものを選びましょう。

お札を入れる向きは、封筒の表にお札の肖像画が向くように入れます。お札の上下は、肖像画が上にくるように揃えましょう。

袱紗に包む方法

<お布施を袱紗に包む方法>

1.角が上下にくるように袱紗を置く

2.お布施を表書きが読める向きで、中央から右寄りに置く

3.右、下、上の順番に角を織り込みながら包んでいく

4.最後に左側を折り、はみ出た部分を裏に折り込む

<お布施を渡す方法>

1.右手に袱紗を乗せ、左手で袱紗を開き、お布施を取り出す

2.袱紗を広げ右、下、上の順番に折り長方形にする

3.袱紗の上にお布施を置く

4.僧侶の側から表書きの文字が読める向きにして、お礼の言葉とともに袱紗ごと両手で渡す

切手盆に乗せる方法

1.切手盆は自分に向けて置き、その上にお布施を表書きが読める向きに置く

2.切手盆を90度回転させ、手を持ち替えてさらに90度回転させる

3.僧侶の側から表書きの文字が読める向きにして、お礼の言葉とともに切手盆ごと両手で渡す

渡し方のマナー

お布施を渡すタイミングは、法要開始前に僧侶に会ってあいさつをするときがよいでしょう。あいさつができなかった場合には、法要後に僧侶にお礼のあいさつをするときに渡します。

お礼の言葉を「本日は◯◯の◯回忌法要をありがとうございます。どうぞよろしくお願いします」、もしくは「本日は◯◯の◯回忌法要をありがとうございました」のように添えましょう。

お布施以外にかかる御車料・御膳料

お布施以外にも僧侶に渡すことがあるのが、御車料や御膳料と呼ばれるものです。そもそも御車料や御膳料とは何なのか。なぜ、お布施とは別に渡すのかなどについて解説します。

御車料

御車料とは、法要を執り行う会場や自宅まで僧侶が来てくれたことへの対価として、僧侶個人に渡すお金のことです。僧侶が車を運転してきたり、公共交通機関を利用して移動してきたりした場合に必要です。家族や親族が送迎の手配を行う場合には必要ありません。なお、御車料の目安は1万円程度です。

御膳料

御膳料とは、法要後の会食に僧侶が参加できない際に、代わりとして渡すお礼です。会食に僧侶が参加するのであれば必要ありません。御膳料の目安は、5,000円~1万円程度です。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

命日にはどのような法要が執り行われるのかを理解して、お布施の金額目安や包み方、渡し方を身に付けておけば、安心して法要を進められるでしょう。

小さなお葬式では、葬儀に精通したコールスタッフが、24時間365日、通話無料でご連絡をお待ちしております。命日の法要のお布施について知りたい方や、葬儀についての疑問をお持ちの方は、ぜひ小さなお葬式へご相談ください。

またお布施のマナー以外にも、お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

葬儀の挨拶では、不幸を連想させてしまう忌み言葉と重ね言葉には気をつけましょう。ホゥ。