葬式や法事に参列する際は、香典やお布施を「袱紗(ふくさ)」に包んで渡します。袱紗には慶弔用としてさまざまな色や種類があるのが特徴です。弔事で使用できる色はきまっており、包む香典の金額によって適切な袱紗の種類が異なります。

この記事では、葬式・法事の場にふさわしい袱紗の種類や、使い方のマナーを紹介します。

<この記事の要点>

・袱紗とは、結婚式や葬儀などの冠婚葬祭の際に祝儀や香典などを包む四角い布のこと

・弔事では暗色系の袱紗を使用する。紫色は慶弔両方で使用できるので便利

・香典の金額が1万円から3万円の場合は金封袱紗、3万円以上の場合は爪付き袱紗や台付き袱紗を使用する

こんな人におすすめ

葬儀や法事に参列予定の方

袱紗のマナーや包み方を知りたい方

香典の渡し方を知りたい方

袱紗とはどういうもの?

袱紗(ふくさ)とは結婚式や葬儀などの冠婚葬祭の際に、ご祝儀や香典などを包む四角い布のことです。祝儀袋や香典袋にしわができたり、水引が崩れたりすることを防ぐために使われます。

ご祝儀や香典を包むことは、結婚式の喜びや葬儀の悲しみを相手と共有する意味もあるようです。袱紗の使用は冠婚葬祭の基本的なマナーでもあるので、1つ持っておくとよいでしょう。

袱紗の形は4種類ある

袱紗には大きく分けて4つの形があります。ここからは、袱紗の形の特徴を紹介します。状況に応じた袱紗を選ぶ際の参考にしてください。

爪付き袱紗

爪付き袱紗には、形が崩れないように爪と留め糸が付いています。爪を使ってしっかりと包んだ状態を保てるので、爪なしで包んだときよりもほどけにくいのがメリットです。

バッグから出したときに、袱紗が崩れて中身が出てしまうことも防止できます。爪を留めて糸にかけるだけなので、初心者でも使いやすいというのも特徴のひとつです。

台付き袱紗

台付き袱紗とは、内側に祝儀袋や香典袋を乗せる台が付いている袱紗のことです。持ち運んでいる途中に中身がずれてしまうのを防げる点がメリットです。

お盆の上に金封を置いて袱紗をかける正式な作法を簡略化したもので、袋を置く場所が分かりやすく不慣れな方でもバランスよく包めます。性別年齢を問わずひとつ持っておくと便利でしょう。商品によって、爪有り・爪なしがあります。

風呂敷袱紗

風呂敷袱紗は、その名のとおり風呂敷のような袱紗です。使用後に小さく畳めるというメリットがあります。葬式や法事に大きな荷物を持参するのは好ましくありません。小さなかばんであっても、畳んですっきり収納できるのは便利でしょう。

本来は風呂敷袱紗が正式なものなので、1枚持っておいて損はありません。慶弔両用のリバーシブル仕様になっているものも販売されています。

金封袱紗

ファイルのような形をしており、内側にポケットが付いたものが金封袱紗です。ポケット部分に祝儀袋や香典袋などを挟み込むだけで使用できるため、包む手間が省けるでしょう。持ち運んで使う際も形が崩れにくく、中身が落ちる心配がほとんどありません。開閉がしやすく使い勝手がよいので、初心者向けで男女問わず人気があります。

しかし、略式タイプであるため、使用するタイミングには注意しましょう。相手との関係性や場面によって、略式タイプの金封袱紗と正式な風呂敷袱紗を使い分けるのをおすすめします。

弔事に適した袱紗の色と種類

弔事で使用する袱紗の色は、結婚式などの慶事で使用するものとは異なります。ここからは、弔事にふさわしい袱紗の色や種類を紹介します。

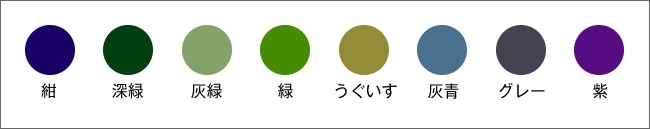

色は寒色系を選ぶ

袱紗のカラーバリエーションは豊富ですが、弔事では紺色や紫などの寒色系を選びましょう。紫は慶弔両方で使用できるので、1枚用意するなら紫を選ぶのがおすすめです。

一方で、慶事では暖色系の明るい色の袱紗を使用することが多い傾向にあります。慶事では、紫以外に赤・オレンジ・えんじ・桃・黄・金・藤などの色の袱紗を使用できます。

刺繍は蓮や蘭、家紋入りを選ぶ

弔事と慶事では適した柄が異なるため、刺繍や柄が入った袱紗を選ぶ際には注意が必要です。弔事には蓮や蘭、菊などの刺繍や柄が適しています。

一方で松・梅・宝づくし・鳳凰・鶴・亀など、縁起物の動物や植物などの刺繍は慶事用です。家紋や名前の刺繍を入れている場合は、慶弔問わずに使用できます。この場合は、柄ではなく袱紗の色で慶弔を使い分けるとよいでしょう。

包む金額によって種類を変える

香典やお布施の金額によって適切な袱紗の種類は変わります。金額に応じた袱紗の種類は、以下のとおりです。

| 金封袱紗 | 1万円~3万円 |

| 爪付き袱紗 | 3万円以上 |

| 台付き袱紗 | 3万円以上 |

| 風呂敷袱紗 | 3万円以上 |

1枚だけを用意するならば紫の台付き袱紗を選ぶとよいでしょう。

袱紗の包み方

袱紗は種類によって包み方が異なります。包む際に迷わないように、前もって包み方を確認しておきましょう。

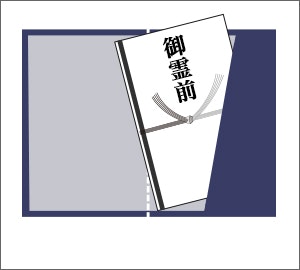

金封袱紗の場合

弔事で金封袱紗を利用する場合は、左開きになるように包みます。表書きが読めるように香典を入れて口を閉じます。右開きは慶事の包み方なので気をつけましょう。向きを誤ってマナー違反にならないように注意が必要です。

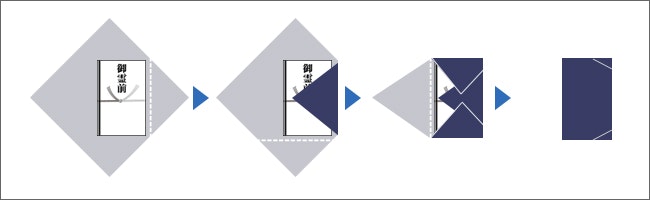

爪付き袱紗・台付き袱紗・風呂敷袱紗の場合

参考動画:香典袋 −ふくさの包み方・たたみ方−【小さなお葬式 公式】 動画が見られない場合はこちら

爪付き袱紗、台付き袱紗、風呂敷袱紗も、基本的に包み方は変わりません。袱紗を裏向きに広げて、表書きが読める向きに香典を置きましょう。香典の右端が袱紗からはみ出ない程度に、中心より右に寄せるのがポイントです。

次に袱紗の右端を持ち、香典にかぶせて中に折り込みましょう。その後は下側を上に、上側を下に折ります。最後に左側を畳んで全体を覆うように包み、爪などで留めたら完成です。略式の金封タイプの場合は左開きにして、右側に香典袋を入れます。

風呂敷袱紗は崩れやすいため、バッグの中で祝儀袋や香典が飛び出てしまうケースも少なくありません。使用する際は型崩れに注意しましょう。

袱紗を使った香典の渡し方

香典は袱紗に包んだまま手渡すわけではありません。袱紗ごと渡すのは不幸を渡すことと同義だとされています。ここからは、袱紗に包まれた香典の渡し方を解説します。

参考動画:香典の渡し方・マナー【小さなお葬式 公式】 動画が見られない場合はこちら

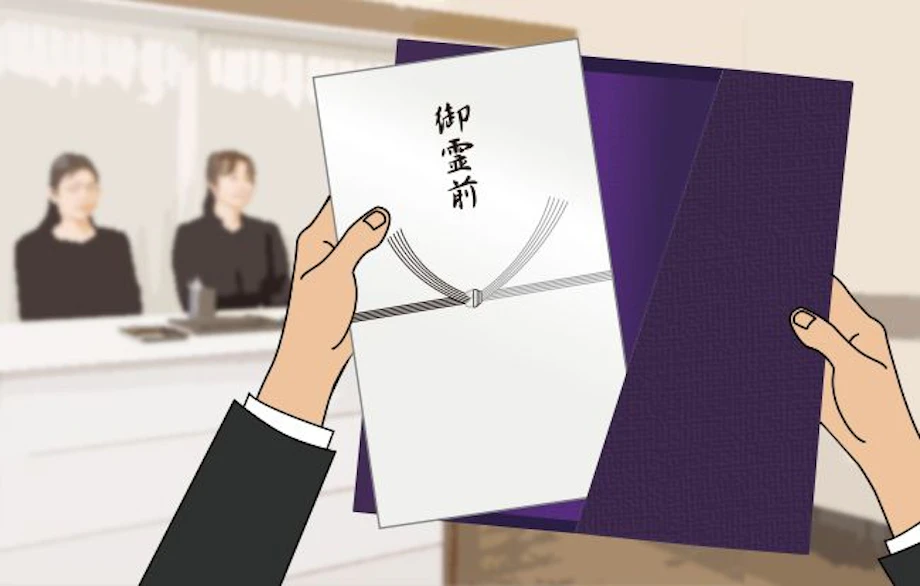

受付で渡す場合

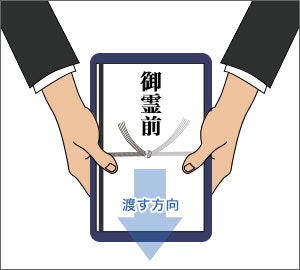

斎場で葬儀を行う場合は、受付で香典の管理をしています。受付の方に渡す際は、「このたびはご愁傷様でございます」とお悔やみの言葉を沿えて、一礼しましょう。受付前で袱紗から香典を取り出し、相手が表書きを読める向きにして両手で渡します。

先方に直接手渡しをする場合

先方に直接香典を渡す場合は、相手の前で袱紗を開き、お盆や台の上に置いて差し出します。このとき、相手が表書きを読める向きにして香典を置きましょう。台付き袱紗以外の場合は、折りたたんだ袱紗を台の代わりにして差し出します。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

袱紗はご祝儀や香典を包むための布です。祝儀袋や香典袋が汚れたり、水引が崩れることを防ぐために使います。袱紗は、冠婚葬祭の基本的なマナーでもあるので、1枚用意しておくと安心です。

どの袱紗を選べばよいか迷う場合は、慶弔両方で使用できる紫の台付き袱紗を選ぶとよいでしょう。

仏事には独自のマナーがあり、「よくわからない」と思う方も少なくありません。小さなお葬式では、そんな仏事に関する疑問に24時間365日専門のスタッフがお答えします。まずはお気軽にお問い合せください。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

よくある質問

袱紗はハンカチで代用できる?

袱紗はどこで買える?

袱紗はいくらする?

紫以外に慶弔両用の袱紗はある?

袱紗の言葉の由来は?

初七日とは故人の命日から7日目に行われる法要のことです。ホゥ。