葬儀にはさまざまな形態があります。創価学会の葬儀はほかの宗派と異なる点もあるため、詳しく知りたいという方もいるのではないでしょうか。また、葬儀や葬式に関する知識を増やしておきたいという方もいるでしょう。

そこでこの記事では、創価学会の葬儀についてご紹介します。葬儀にかかる費用だけでなく、葬儀の特徴や流れについても解説しますので、急に創価学会の葬儀に参列することになった場合にも対応できます。ぜひご参考になさってください。

<この記事の要点>

・創価学会の葬儀にかかる費用は約15万円が相場

・創価学会の葬儀では基本的に香典は必要ない

・香典を持参しても失礼にはあたらない

こんな人におすすめ

創価学会の葬儀にかかる費用を知りたい方

創価学会の香典のマナーについて知りたい方

創価学会の葬儀の特徴や流れを知りたい方

創価学会の葬儀にかかる費用

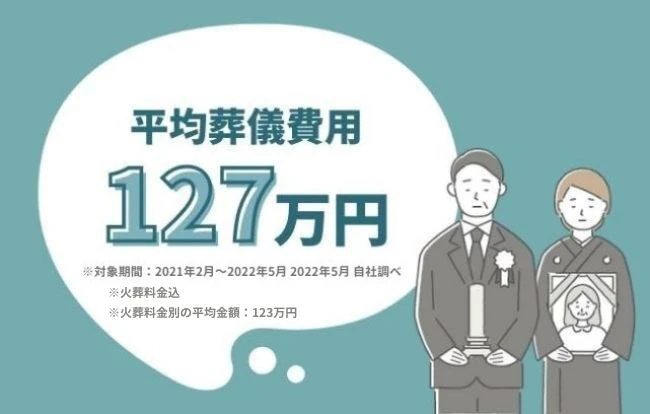

創価学会の葬儀にはどれくらいの費用がかかるのでしょうか。ほかの宗派とは葬儀形式が異なるため、わからないという方も多いでしょう。葬儀にかかる費用が特別に高額になるわけではありませんが、費用を見積もる際にはいくつかの注意が必要です。こちらでは、創価学会の葬儀にかかる費用についてご紹介します。

相場は15万円前後

創価学会の葬儀には僧侶を呼ばないためお布施がありません。また基本的には香典を受け取らないことから香典収入もないため、会場設営にかかる費用など葬儀費用のほとんどが実費負担となります。

創価学会の葬儀は身近な人たちだけで執り行う友人葬のため、それ以外の葬儀よりも多額の費用がかかるわけではありません。友人葬にかかる費用は参列者の人数や葬儀の規模、地域にもよって異なりますが、相場は15万円といわれます。

葬儀費用を見積もる際の注意点

創価学会の友人葬は故人の身近な人で執り行われますが、一般の友人のほか同じ信者の友人や支部の会員なども参列者となります。創価学会のつながりということで面識のない学会員が来ることもあるため、葬儀に何人くらい来るのかを導師に確認しましょう。導師とは冠婚葬祭の儀式を行う進行役のことで、喪主が創価学会の幹部にお願いします。

参列者の人数によって斎場の規模や用意する食事の量などが変わるため、あらかじめおおよその人数を把握しておくことが大切です。スムーズに対応するために、参列者は少し多めに見積もっておいてもよいでしょう。

また会場によっては、友人葬ができないところもあります。事前に確認した上で準備を勧めましょう。

<関連記事>

高額な追加費用を請求されない葬儀見積もりの取り方

創価学会の葬儀は基本的に香典なし

葬儀には香典が必要と思われる方が多いでしょう。 しかし創価学会の葬儀では、基本的に香典は必要ありません。では香典を持参しては失礼になるのか、香典返しはどうなるのかなどが気になる方もいるでしょう。こちらでは、創価学会の葬儀に香典が必要ない理由や、香典を持参した場合についてご紹介します。

創価学会の方針

一般的な葬儀では香典を用意しますが、創価学会の葬儀では香典を持参する必要はありません。儀礼的な意味合いの香典よりも、参列者による読経を重視しているからです。

そのため、創価学会の葬儀ではお題目を参列者全員で唱える時間があります。学会員でなければお題目がわからない方も多いですが、わからない場合は唱えなくても大丈夫です。お題目を唱えることを強制しているわけではなく、覚える必要もありません。お題目を唱える時間だと認識しておきましょう。

受け取る家庭もある

創価学会の葬儀には香典は必要ありませんが、受け取ってはいけないという決まりはありません。そのため、香典を持参しても失礼にはあたりません。また地域の慣習によっては香典のしきたりがある場合もあり、香典を受け取る家庭もあります。

友人葬にも香典を持参する方は多いため、参列する際には用意しておいてもよいでしょう。香典の表書きやのしは一般的な葬儀と同じもので問題ありません。香典料も一般的な葬儀の香典の相場を目安にしましょう。

香典返しは不要

創価学会の葬儀では、故人の冥福を祈る真心を大切にしています。そのため、儀礼的に弔意を表す香典を必要としません。香典をとらないことから、香典返しもありません。

友人葬では香典が必要ありませんが、香典を持参しても失礼にはなりません。ただし香典を受け取ってもらえないケースもあるため、遺族が辞退した場合には香典を無理やり渡したり受け取ることを強制したりすることはやめましょう。

創価学会の葬儀「友人葬」の特徴

創価学会で執り行われる葬儀には、いくつかの特徴があります。僧侶を呼ばなかったり、戒名をつけなかったりするほか、祭壇にも種類があります。ほかの宗派とは異なる点をあらかじめ理解しておくことで、参列する際にも困らないでしょう。こちらでは、創価学会の葬儀「友人葬」の特徴についてご紹介します。

1991年頃に始まった独自の葬儀

創価学会を信仰する学会員の葬儀は友人葬と呼ばれ、1991年頃から始まりました。故人の遺族や親類縁者、友人など身近な人だけで行われるのが特徴です。近年は親族や親しい友人のみで行う家族葬も増えていますが、ほかの宗派や宗教では多くの方を呼んで故人を弔う葬儀が多いでしょう。

友人葬では、住んでいる地区の学会員や故人とは直接面識がない方が参列する場合もあります。創価学会というつながりで参列者が増える可能性があるのも特徴でしょう。

また創価学会の葬儀の祭壇は「しきみ祭壇」と「白い生花祭壇」の2種類があり、両方を使用する場合もあれば、どちらか一方を使用する場合もあります。厳密に決まっているわけではないため、故人の好きだった花を飾ることもできます。

僧侶は呼ばない

創価学会では、僧侶の代わりに友人代表として地元の学会幹部が「導師」として葬儀を執り行います。創価学会は、僧侶の読経によって故人が成仏するという考えではありません。故人を思う気持ちを「南妙法蓮華経」という言葉で表現し、導師が進行役となって遺族、親族、参列者とともにお題目を唱えます。

僧侶を呼ばないため、お布施も必要ありません。その分費用を抑えられますが、香典もないため葬儀にかかる費用はすべて自己負担となります。

戒名を付けない

ほかの仏教では戒名がつけられますが、創価学会では故人に戒名をつけません。学会員が亡くなった場合は、生前の名前のまま弔います。

仏教の開祖である釈尊には「故人には戒名が必要である」という考えはないため、戒名をつけなくても仏教の本義に反しているとはいえません。同様に、「葬儀で僧侶が読経しなければ故人は成仏しない」という考えも釈尊にはないため、僧侶を呼ばないことも仏教の本義に反しているとはいえないでしょう。

友人葬の流れ

創価学会では、身内や近隣の学会員だけで友人葬が執り行われます。そのため参列したことがないという方も多く、もし参列することになったらわからないことが多いのではと不安に感じる方もいるでしょう。しかし、友人葬でもほかの宗派の葬儀と大きな流れは変わりません。こちらでは、友人葬の一般的な流れについてご紹介します。

1.開式の辞

司会者から、友人葬が開始するという案内があります。葬儀をおごそかに執り行うためにも、静かな雰囲気で進行を待ちましょう。創価学会の友人葬に参列する機会は少ない人も多く、特に初めての場合などは緊張するかもしれませんが、一般的な葬儀と同様に故人を悼む気持ちを大切に参列すれば大丈夫です。

2.読経・唱題

導師を中心に、読経・唱題を行います。読経で法華経の方便品と寿量品の自我偈(じがけ)を2回読誦し、唱題で「南妙法蓮華経」のお題目を唱えるという流れです。

方便品とは法華経の経文のひとつであり、容易に体得できない仏の知恵を悟り極めるには努力が必要であるということを説いています。寿量品も法華経の経文のひとつで、釈迦は未来永劫にわたって存在する仏であると説いたものです。自我偈は学会員が朝夕に唱える経文で、仏の道に進み信仰に励むことを誓います。

3.焼香

焼香は、1回目の自我偈を読誦している間に行います。焼香は導師から始まり、副導師、親族、参列者という順番です。焼香の順番が回ってきたら、一度親族の方を向いて一礼し、香をつまんで額のそばまで持ち上げて押しいただくという動作を3回繰り返します。焼香後は、親族に一礼してから席に戻りましょう。

4.御祈念文・題目三唱

全員の焼香が終わると、導師が唱題終了の合図として鈴を鳴らします。導師が追善供養の祈念を行う間、静かに待ちましょう。そして導師の鳴らす鈴の合図に合わせて、参列者全員で題目三唱します。ほかの宗派や宗教ではこのように参列者全員で唱題することはありませんが、創価学会の葬儀では全員で唱題を行います。

5.弔電の紹介

届いた弔電や弔慰文を紹介しますが、弔慰文は葬儀の流れの中で導師が挨拶をする際にまとめて紹介される場合もあります。弔電とはお悔やみの電報のことで、弔慰文とは故人を悼む気持ちをまとめたものです。故人の死を悲しんで弔う気持ちを共有できる時間として、よりおごそかな雰囲気となるでしょう。

<関連記事>

弔電の送り方は?葬儀の際に送るお悔やみ電報の料金・文例やマナー

6.導師による挨拶

導師から挨拶があります。導師は創価学会の幹部であり、冠婚葬祭を執り行う進行役です。ほかの宗派や宗教では僧侶を呼んで葬儀を執り行うため、導師による挨拶はありません。創価学会の葬儀だけの特別な挨拶ともいえるでしょう。導師から、故人の冥福を祈る言葉や故人の生前の様子などが語られます。

7.謝辞

喪主または親族代表から、謝辞が述べられます。謝辞の内容は、葬儀に参列してもらったことへのお礼や生前故人がお世話になったことへのお礼が基本です。故人の生前の様子や人となりを述べたり、死因を簡単に説明したりする場合もあるでしょう。参列者への感謝の思いを述べて、葬儀を締めくくる流れとなります。

8.題目三唱

導師の鳴らす鈴に合わせて、参列者全員で題目三唱を行います。焼香が終わった後にも全員で題目三唱をしますが、閉式の前にも題目三唱をするのが創価学会の葬儀の特徴です。ほかの宗派や宗教では参列者全員で唱題することはないため慣れていない方は驚くかもしれませんが、周りに合わせて題目三唱をしましょう。

9.閉式の辞

司会者より葬儀終了の案内があります。葬儀や告別式について連絡や注意事項があるため聞き逃さないようにしましょう。この後お別れの儀式を経て、出棺となります。

10.出棺

葬儀や告別式が終了した後は、しきみや花などを棺に納めます。この間、導師や遺族、会葬者は唱題をおこないます。これがお別れの儀式となりますが、この儀式の間も唱題するのが友人葬の特徴です。故人とのお別れが済んだ後、数人の男性の近親者によって棺が霊柩車に運ばれ、喪主からの挨拶の後出棺となります。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

創価学会の友人葬では、故人の冥福を祈る心を大切にしています。僧侶を呼ばなかったり、お布施がなかったりするのが特徴です。香典もないため費用を見積もるときに注意が必要で、会場によっては友人葬ができないため会場探しに困ることもあるでしょう。

小さなお葬式では、創価学会の友人葬にも対応しています。しきみ祭壇をご用意したり、友人葬に経験豊富なスタッフが対応したりできますので、ぜひお気軽にご相談ください。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

よくある質問

創価学会は位牌がないって本当?

創価学会の焼香のマナーは?

創価学会の数珠のマナーはほかの宗教と違う?

創価学会の葬儀の服装は?

創価学会のお墓はどこにあるの?

創価学会は年忌法要をしなくてもいい?

お付き合いのあるお寺がない場合、寺院手配サービスを利用する方法もあります。ホゥ。