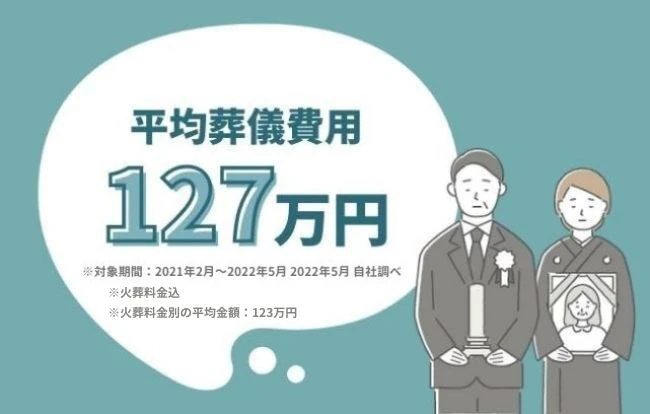

葬儀を執り行うと、数十万円~数百万円かかることがほとんどです。安くない費用がかかり、香典を受け取るため、確定申告が必要かと考える方もいるのではないでしょうか。結論からいうと、葬儀費用は確定申告できません。

ただし、確定申告以外に葬儀費用に関わる税金があるので、きちんと理解することが必要です。そこでこの記事では葬儀費用に関わる、知っておきたい税金ワードを解説します。葬儀費用と税金の関係を知ることで、節税などの対策ができるでしょう。

<この記事の要点>

・葬儀費用は確定申告の対象外であり、所得税の控除には含まれない

・準確定申告は、故人の所得に対する税金を相続人が申告・納税する手続きである

・相続税の申告は基礎控除額を超える場合に必要で、葬儀費用の一部は相続税の控除対象となる

こんな人におすすめ

葬儀費用で気になる税金ワードを知りたい方

準確定申告って何かを知りたい方

葬儀費用の中で相続税の控除対象になるものを知りたい方

葬儀費用で気になる税金ワードは3つ

家族が亡くなると、遺族はさまざまな手続きを行わなくてはなりません。その中で葬儀費用に関係する税金ワードとして知っておきたいものは、「確定申告」「準確定申告」「相続税申告」の3つです。

喪主が行う確定申告は、1年間の所得に対してかかる所得税や復興特別所得税を申告します。一方、準確定申告は故人の確定申告のことです。故人が自分で行うことができないので、相続人が代わりに申告するのが一般的でしょう。

相続税の申告は、相続税の納税が必要な場合に相続人が行う手続きのことです。相続される財産の額によっては不要になる場合もあります。

葬儀費用は確定申告できない

葬儀の費用は安い金額ではありません。また、参列者からの香典も合計すると高額になるため、確定申告が必要なのではと気なる方もいるのではないでしょうか。

確定申告は所得税を申告するものです。喪主や遺族の生活保障とは関係のない葬儀にかかった費用は確定申告の控除対象ではありません。また、葬儀の際参列者からいただいた香典は原則非課税のため、所得のように感じますが確定申告は不要です。

小さなお葬式で葬儀場をさがす

準確定申告って何のこと?

家族が亡くなってからの手続きで、準確定申告という言葉を初めて知った方もいるのではないでしょうか。

準確定申告はすべての方に必要な手続きではありません。ここでは準確定申告が必要なケースについて説明します。条件や方法などを知ることで、スムーズに手続きできるようになるでしょう。

準確定申告は亡くなった方の確定申告

所得税は毎年1月1日~12月31日までの1年間に発生した所得の合計を計算し、それに対する税額を翌年2月16日~3月15日までの期間に申告、納税しなくてはなりません。これは、1年の途中で亡くなった方も同じです。

亡くなった方は自分で手続きを行えないので、相続人が代わりに行います。この故人の確定申告のことを準確定申告と呼ぶので覚えておきましょう。相続人が複数人いる場合は、全員が代理人になります。相続人全員の氏名や住所、故人との続柄などを記入した準確定申告書の付表が必要です。

準確定申告が必要な場合

確定申告がすべての方が対象でないように、準確定申告もすべての故人が対象になるわけではありません。以下の条件に故人があてはまる場合、準確定申告を行いましょう。

・給与所得とは別に20万円を超える所得があった

・給与収入が2,000万円を超えていた

・2か所以上から給与を得ていた

・公的年金などの収入が400万円を超えていた

・公的年金などの収入とは別に20万円を超える所得があった

・生命保険などの満期金や一時金を受け取っていた

・土地や建物を売却した

・事業所得や不動産所得があった

1月1日から亡くなった日までの所得が対象

確定申告の対象期間は毎年1月1日~12月31日ですが、1年の途中で亡くなった方の準確定申告の対象期間は、1月1日から故人が亡くなった日までです。対象期間に確定した所得金額の合計と、それによって生じた所得税を計算し準確定申告を行います。

4か月以内に申告・納税を行う

準確定申告は故人が死亡したときの住所を管轄する税務署で手続きを行いましょう。窓口に持参しても郵送でも受け付けてもらえます。

申告期限は、相続人が自分に相続財産があると知った日の翌日から4か月以内です。相続人が複数人いる場合など、付表への署名に時間がかかることもあるので、余裕をもって準備を進めましょう。

<参考>

『国税庁 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)』

『国税庁 準確定申告関係書類』

相続税がかかる条件

相続税には基礎控除があります。遺産の課税価格が基礎控除の金額を超えなければ、相続税の申告は必要ありません。基礎控除の金額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」で算出します。法定相続人とは、民法で定められている故人の遺産を相続できる方のことです。

たとえば、父親が亡くなり、相続人が母親と自分、弟、妹の4人の場合を考えてみましょう。基礎控除の計算式は3,000万円+600万円×4人となり、5,400万円が控除されることになります。

この場合、父親の残した遺産の課税価格が5,400万円を超えなければ、相続税の申告は不要です。父親の残した遺産の課税価格が8,000万円だった場合は基礎控除の金額を超えるので、相続税を支払わなくてはなりません。

小さなお葬式で葬儀場をさがす

相続税の計算方法は?

相続税を自分で計算できれば、相続した遺産からどれだけの金額を相続税として支払うのか見当をつけられます。

相続税は自分で計算することが可能ですが、各種控除などを考慮した上で計算をするので複雑です。ここでは順を追って整理しながら相続税の計算方法を解説します。

1.純資産価額を計算

相続人それぞれの純資産価額は以下の式で計算可能です。

相続または、遺贈によって取得した財産の価額+みなし相続などで取得した財産の価額-非課税財産の価額+相続時に精算課税にかかる贈与財産の価額-債務および葬式費用=純資産価額

たとえば、以下を相続した場合を考えてみましょう。

・土地や現金など:1,000万円

・生命保険金:800万円

・生命保険金の非課税枠:500万円

・贈与財産:300万円

・葬儀費用:200万円

これを上記の計算式に当てはめると純資産価額を計算できます。

1,000万円(相続または、遺贈によって取得した財産の価額)+800万円(みなし相続などで取得した財産の価額)-500万円(非課税財産の価額)+300万円(相続時に精算課税にかかる贈与財産の価額)-200万円(債務および葬式費用)=1.400万円(純資産価額)

2.各相続人の課税価格を計算

各相続人の課税価格の計算式は次のとおりです。純資産価額がマイナスの場合は0円として計算します。

純資産価額+相続開始前3年以内の贈与財産の価額=各相続人の課税価格

前段の例で示した相続人が、故人が亡くなる前年に600万円の贈与を受けていた場合の課税価格は以下のようになります。

1.400万円(純資産価額)+600万円(相続開始前3年以内の贈与財産の価額)=2,000万円(各相続人の課税価格)

3.課税価格から基礎控除額を差し引く

各相続人の課税価格の合計から基礎控除額を差し引いた価格が課税遺産の総額です。課税遺産の総額は、相続税を計算する際に基準となる価格になります。計算式は次のとおりです。基礎控除額の計算式は前述のものを使用しましょう。

課税価格の合計-基礎控除額=課税遺産の総額

以下の家族を例に計算してみましょう。

・父親が亡くなり、相続人は母親・自分・弟・妹

・各相続人の課税価格は母親4,000万円、自分・弟・妹は各2,000万円

課税価格の合計=4,000万円+2,000万円+2,000万円+2,000万円=1億円

基礎控除額=3,000万円+600万円×4人=5,400万円

課税遺産の総額=1億円-5,400万円=4,600万円

参考:『国税庁 相続税の計算』

葬儀費用の中で相続税の控除対象になるもの

葬儀に関わる費用にはさまざまな項目があります。葬儀費用は相続税の控除対象になりますが、項目すべてが対象になるわけではないため注意が必要です。ここでは、相続税の控除対象になる葬儀にかかる費用を紹介します。

葬儀にかかったお金

葬儀会社に支払う費用は相続税の控除対象です。この費用の中には、祭壇や棺桶代金などが含まれます。故人が亡くなると必要になる死亡診断書を発行する際に医師に支払う費用も控除対象です。

一般的に葬儀に直接関係する費用は、控除対象になると考えてよいでしょう。たとえば、位牌は葬儀で使用する白木位牌は控除対象になりますが、仏壇に供える本位牌は控除対象になりません。

葬儀に関係する諸費用

通夜で行う通夜振るまいや火葬場から戻ったときに行う精進落としなどで必要になった飲食費も控除対象になります。

葬儀を手伝ってくれる近所の方々や親族に、お礼と感謝の気持ちを込めて渡す心付けも控除対象です。ただし、飲食費も心付けも常識の範囲内の金額でなければなりません。極端に多い金額を用意した場合は、控除が認められない可能性があります。

遺体や遺骨の運搬にかかったお金

病院や介護施設など、故人が亡くなった場所から自宅や葬儀場に遺体を運搬する際にかかる費用も控除対象です。火葬場へ向かう際の霊柩車の費用や、親族が乗るマイクロバスのレンタル料金も含まれます。ほかにも、旅行先で亡くなった方を運ぶ費用なども控除対象になるので覚えておきましょう。

お布施・お車代など

僧侶に渡すお布施や読経料、戒名料なども相続税の控除対象です。葬儀で読経をあげてもらうのは一般的な行為であり、そのためには戒名も必要になるため、いずれも葬儀に必要なものと判断されます。

僧侶が葬儀場へ訪れる際の交通費であるお車代や、通夜振るまいなどを辞退されたときに渡す御膳料も控除対象になるので、忘れずに申告しましょう。

火葬にかかったお金

火葬や埋葬、納骨にかかる費用も葬儀に直接関係あることから、控除対象になります。火葬場で待機しているときに必要になった飲食費も対象です。納骨に必要な骨壺も対象になりますが、これは葬儀会社への支払いに含まれているケースが多いので確認しておきましょう。

小さなお葬式で葬儀場をさがす

葬儀費用の中で相続税の控除対象にならないもの

相続税の控除対象になるものがある一方で、控除対象にならないものにはどのようなものがあるのでしょうか。控除対象外のものに費用をかけ過ぎると、葬儀費用を支払う喪主や親族の方の負担が大きくなるため、事前に把握しておきましょう。

香典返しにかかるお金

葬儀の参列者から受け取る香典は非課税です。そのため、香典の返礼となる香典返しの費用は、相続税の控除対象にはなりません。

香典返しとは別に、会葬御礼を用意する場合もあるでしょう。会葬御礼は参列していただいたことに対する感謝の気持ちを込めて贈るものです。葬儀に必要なものとして、控除の対象になります。

注意したいのは、香典返しをせずに会葬御礼のみを行った場合です。その場合、会葬御礼が香典返しであると解釈され、会葬御礼費用が控除対象外になります。

お墓の購入代金

故人が亡くなった後にお墓を購入する場合、相続税の控除対象になりません。お墓は葬儀に直接関係することではないからです。

相続税対策としてお墓の購入を考えるなら、生前に購入したほうがよいでしょう。お墓を相続する場合は税金が発生しませんが、相続後に購入すると税金の控除は受けられません。

法事にかかるお金

初七日や四十九日法要などでかかった費用は、相続税の控除対象外となります。法事や法要は葬儀の後に執り行うもので、葬儀とは関係ありません。

ただし初七日を葬儀と一緒に執り行い、費用が区別されていない場合は、葬儀費用と見なされ控除対象になります。

遺体の解剖にかかったお金

故人が亡くなった際に、死亡の原因が分からなかったり、事件性があると判断されたりした場合、遺体を解剖することもあるでしょう。この場合に解剖にかかる費用は、葬儀に直接関係ないため相続税の控除対象外になります。遺体を解剖するケースは、まったく起こらないとはいいきれないので、覚えておきましょう。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

葬儀に必要な費用の種類は多岐にわたり、高額になることも多いでしょう。しかし、葬儀費用を負担した方が確定申告で控除を受けることはできません。

故人が亡くなった後に行う税金の手続きには準確定申告と相続税の申告があります。相続税の申告では、葬儀費用の一部が控除対象になるので忘れずに申告をしましょう。

葬儀の準備を、控除対象を意識しながら進めると、実質的な負担を軽減できるかもしれません。しかし葬儀費用の中には控除対象になるかどうか判断に迷うものもあるでしょう。そのような場合は、小さなお葬式のスタッフにご相談ください。葬儀の専門知識をもつスタッフがお客様の悩みにお答えしながら、葬儀の準備をサポートします。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

全ての箇所を自筆する普通方式の遺言書を「自筆証書遺言書」と呼びます。ホゥ。