葬儀のときに必ず持参する「香典」は、包む額が故人との関係や付き合いの深さで変わります。知人程度の関係であまりにも大きな額を包むと、かえってご遺族の迷惑になってしまうかもしれません。

しかし、実際にどれだけの額を包めば良いのかと悩む方も少なくないでしょう。そこでこの記事では、香典に2,000円を包んでも良いのかを詳しく解説していきます。

故人との関係がそこまで深いものでなかった場合、包むのが2,000円といった少額でも失礼にはならないのでしょうか。香典の相場やマナーを紹介しますので、包む額に迷った方はぜひご参考ください。

<この記事の要点>

・香典に2,000円を包むことは一般的に問題ない

・親族などの近しい関係の場合、香典金額は1万円~10万円が相場

・香典の表書きは四十九日後は「御仏前」と書く

こんな人におすすめ

香典に2000円を包んでも問題ないのかを知りたい方

香典の相場や包むときの注意点を知りたい方

2000円の香典へのお返しについて知りたい方

香典に2000円を包んでも問題ないのか?

結論を述べると、香典に2,000円を包むことは差し支えありません。「香典として包む額が偶数だとマナー違反」という話を聞いたことがある方も多いと思いますが、そのなかでも2,000円、2万円は例外とされている金額です。

マナーに欠ける、失礼といった心配は不要と言えるでしょう。

2000円の香典はケースバイケース

2,000円の香典は差し支えないと言われていますが、ケースバイケースでもあります。故人と付き合いが浅い場合、相場としては無難と言えるものの、この考えは地域性によっても変わってくるでしょう。

2,000円が問題ない数字と言われていても、偶数という時点で気になる方も少なからずいらっしゃいます。香典のマナーは地域の考えで左右されることも多いため、不安があれば周囲の人に確認するのも手です。

一般的な見解にとらわれず、地域や関係性などの要因から適切な対応をとっていきましょう。

香典の相場

歳を重ねるごとに香典を包む機会は増えていきます。そこで気になるのが、香典の相場です。関係性によって変動するものの、具体的にどれくらいの額を包めば良いのかと悩む方は多くいらっしゃいます。

基本的には自分の年齢が相場の判断材料となるのですが、近所付き合いや知人程度の関係なら、年齢でそこまで大きな差は出ません。

例えば、自分の家族や親戚などの近しい関係だと1万円~10万円が相場と言われています。関係性が深い、また年齢が上がるほど、相場は上がっていくでしょう。

近しい人に対し、顔見知りや近所付き合いがあった方に関しては3,000円~10,000円が相場となります。金額が多ければ喜ばれるという訳でもないので、この場合は年齢よりも関係性を考慮した上で包む額を決める必要があるでしょう。

高い金額を包んでしまうと、その分ご遺族が返さなければならない香典返しの費用も高くなります。付き合いが浅いのであれば、ご遺族の負担を増やさないような配慮をするのが望ましいです。

香典に包む金額は奇数がいい

多くの方が「香典で包む金額は奇数が鉄則」といった話を、一度は耳にしたことがあると思います。一般的な見解だと、香典で偶数になる金額を包むのはタブーです。そのため、2,000円を包むことに不安を抱く方が多いのでしょう。

偶数は「別れ」を連想させる数字と言われています。2で割り切れることからそう考えられており、結婚式といった慶事では特にタブーとされているので要注意です。

また、日本では古くから「奇数吉、偶数凶」と言い、奇数は陽の数字、偶数は陰の数字と捉えられています。このことも、包む金額は奇数が良いとされる理由のひとつです。

2,000円や2万円は偶数のなかでも例外とされている数字ですが、前述したとおり地域や人の考え方によっても変わってきます。不安な方は、3,000円や5,000円といった奇数の額を包むのが賢明な判断と言えるでしょう。

近頃では数字に囚われない風潮も出てきている

偶数は避けるべきという考えが昔は浸透していましたが、近頃はそこまで重視されていないようです。昔は2万円を包む場合、奇数枚になるよう1万円と5,000円を2枚包むといった配慮をする方も多くいました。

しかし、現在ではこのような気遣いも香典の金額確認の際に手間がかかると考えられ、1万円を2枚包むのが普通になってきています。今の時代、そこまで数字に囚われずともマナー違反になることはないでしょう。

ただし、年配者の多い地域だと今でも偶数は避けた方が良いという考えが強いこともあります。この場合は偶数を避け、金額やお札の枚数が奇数になるよう配慮すべきでしょう。また、死や苦を連想させる「4」や「9」のつく数字は偶数、奇数関係なく避けるべきです。

2000円の香典でも問題がないケース

2,000円を香典で包むことは差し支えないものの、少なすぎないかと気になってしまう方もいることでしょう。高額な香典はかえって迷惑になるとはいえ、少なすぎても悪印象にならないかと不安になるものです。

そこでこの項目では、2,000円の香典でも問題ないケースをまとめました。2,000円を包むことに不安を抱く方は、ぜひ参考にしてみてください。

香典返しを不要にする

香典返しを辞退するのであれば、2,000円を香典として包んでも差し支えはないでしょう。葬儀で持参する香典は、全額がご遺族の手元に入る訳ではありません。ご遺族は香典を受け取ったら「香典返し」を贈るのがマナーです。

2,000円程度の少額になると、香典返しがかえって高くなってしまうこともあります。ご遺族の負担が高くなるようであれば、香典返しを辞退するのが賢明です。

辞退する場合は、確実に意を伝えられるよう、香典袋に一筆箋を同封しておきましょう。内容は「香典返しの配慮は辞退させていただきます」といった短い文章で問題ありません。

有志で香典を出す場合

会社関係者の方に香典を渡す場合、有志で包むケースも少なくありません。複数人でお金を出し合うのであれば、一人1,000円~3,000円を出すことが多いようです。

この場合の相場は、会社での立ち位置によっても変わることがあります。(上司が多めに出し、部下が残りの額を分け合って出すこともあります)

有志だと一人いくら出すか決まっているケースも多いですが、少なくとも2,000円は相場として妥当な数字です。故人とどのくらい付き合いがあったかでも変動しますが、失礼にあたることはないでしょう。

沖縄県は香典の相場が違う

これまで香典の相場や考え方を記載してきましたが、沖縄県の場合は相場が大きく変わってきます。沖縄県では、香典は少額の1,000円を包むのが一般的です。香典の金額を、あらかじめ自治体の方が決めているという地域も存在します。

沖縄では「お金が重なる=不幸が重なる」と考えられており、あまり大きな額を包むことはありません。親族だと相場が高くなるという点は共通していますが、基本的には他県よりも相場は低めです。

また、沖縄は香典の額をトータルで見ています。沖縄でも四十九日の法要はありますが、それ以外にも一週間毎に「周忌焼香」という供養行事が開かれます。この周忌焼香ごとに香典を包むことになるので、トータルで見ると他県とそう変わらない額になります。

地域によっても相場に違いは出てくるため、確認ができるのであれば現地の方に相場を聞いておくのが確実です。

新生活運動

近頃では、葬儀の新たな習慣として「新生活運動」を取り入れている市も存在します。新生活運動とは、村・町づくりの一環です。葬儀では極力価格を抑えるために、公共の葬儀場を利用したり、香典返しもお礼状のみとしたりと、通常の葬儀とは少し違いが出てきます。

この新生活運動に則って葬儀に参列する場合は、香典も1,000円~3,000円程度でお渡しします。香典袋も専用のものが販売されており、新生活運動を取り入れている地域であればスーパーで購入できるでしょう。

専用の袋には、表に「新生活運動の趣旨に添ってお返しを辞退致します」という文が記載されています。この運動に則るのであれば、香典返しは辞退するのが基本です。

冠婚葬祭は出費が大きく、ほとんどの場合が赤字となります。この負担を抑えることができると期待されているのが、新生活運動です。今はまだあまり広まっていない運動ですが、今後注目が集まるかもしれません。

香典を包むときの注意点

包む金額に関しては、地域で違いはあるものの、余程のことがなければマナー違反と厳しい目で見られることはないでしょう。しかし、香典のマナーとして気にすべき点は、金額だけではありません。

この項目では、香典を包むときに注意したいポイントをまとめました。香典のマナー、作法と言われる点を確認していきましょう。

お札の枚数と向き

香典を包む際は、お札の枚数・向きの確認が必要です。まず個人で出す場合ですが、2,000円を包むときは1,000円札を2枚で問題ありません。以前は奇数枚で渡すのが良いとされ、2,000円札を用意するべきという考えもありました。

しかし、2,000円札が手元にあるという方はそういないでしょう。前もって用意しておくことも難しいため、無理に準備する必要はありません。

複数人で出す場合には1万円札で渡すのが望ましいです。1,000円札が何枚もあると厚さが増してしまうので、できれば5,000円札、1万円札に両替した上で香典に包むようにしましょう。

また、お札の向きは必ず揃える必要があります。肖像がある面を下に向け、香典袋に入れるのが鉄則です。新札ではなく、すでに使われたお札を使用するのがマナーと言われていますが、新札しかない場合には一度折り目を付けてから包むようにします。

金額は漢数字で書く

香典袋には、金額を書く欄があります。金額を書くときは、必ず漢数字で記入してください。漢数字には通常の漢字と、大字・旧字の2種類があります。

2,000円の場合は「金弐阡円」と大字・旧字で書くのが無難です。これには、複雑な漢字を用いて数字の改ざん、不正を防ぐという理由があります。マナー、しきたりとして念頭に置いておくと良いでしょう。

しかし、金額を書く欄が横書きの場合はアラビア数字、算用数字でも差し支えはありません。マナー違反と見られないか不安な方は、横書きでも漢数字を利用しましょう。

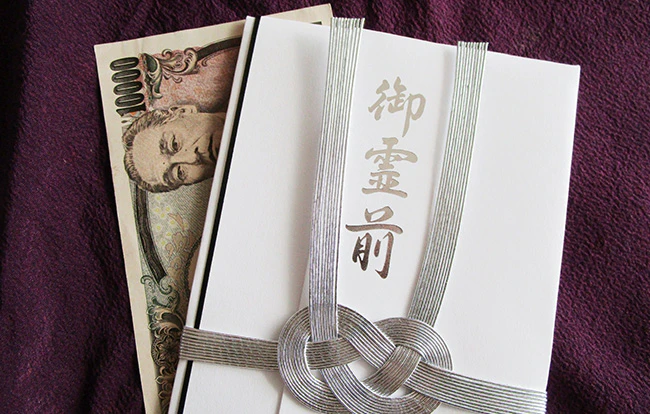

表書きの書き方

香典を包む際は、必ず「表書き」を書くことになります。御香典や御霊前と、表書きには多くの種類があるので何を書くか迷う方も少なくありません。表書きは、渡す時期や宗教によって種類を使い分ける必要があります。

特に「御霊前」と「御仏前」の使い分けには注意が必要です。仏教だと、故人は四十九日を過ぎる前は霊となってこの世に留まり、過ぎたあとは仏となると伝えられています。そのため、四十九日を過ぎたあとは御仏前に書き換える必要があるでしょう。

宗教、宗派によって、死生観は異なります。死生観によって表書きで使える言葉も変わってくるため、可能であれば故人の宗教を事前に確認しておくのがおすすめです。宗教によっては、どのようなタイミングでも御霊前が不適切になることもあります。

しかし、故人の宗教や宗派を確認できないことも少なくありません。日本の葬儀の多くは仏式ですので、その場合は御香典と書くのが無難です。ただし、神道やキリスト教では使うことができません。仏教でないことが分かっているのであれば、御霊前と書きましょう。

2000円の香典へのお返しはどうする?

2,000円の香典を渡すことには問題ありませんが、受け取る側になった場合、どのようなお返しが適切と言えるのでしょうか。この項目では、2,000円の香典を受け取った場合のお返しについて、マナーや作法をまとめていきます。

香典返しとしておすすめのものも紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

もらった香典にはお返しをするのがマナー

香典を受け取った場合は、相手にお返しを贈るのがマナーとされています。なかにはお返しを辞退する方もいますが、不要との意思が明記されていない限りは香典返しを用意しましょう。

香典返しは、いただいた額の1/3か半分程度の品を用意するのが一般的となっています。送る際は、世帯主にまとめて送っても問題ありません。

連名でいただいている場合も、極力個々にお返しするのがマナーです。送るときは、香典袋に記載されている代表者の住所にまとめて送るようにしましょう。このとき、前もって代表者の方に電話やお礼状で断りを入れておくといった配慮をしておくのが望ましいです。

香典返しに向いているもの

香典返しは、後々残らないものが良いとされています。例えば、コーヒーやお茶などの飲み物、海苔やお菓子といった食べ物が該当します。受け取った側がいつ消費するかが分からないため、極力日持ちするものを選ぶと良いでしょう。

ほかにも、洗剤やタオルといった日用品も香典返しの定番と言われています。あまり喜ばれないという声も多いですが、2,000円の香典返しなら無難な選択と言えるでしょう。

もう少し高い金額を受け取った場合には、商品券やカタログギフトといった選択肢もでてきます。これらのお返しは、自分で欲しいものが選べるので喜ばれる香典返しと言えるでしょう。

また、消費できるものであっても、生もの、かつお節、昆布お返しとしてふさわしくありません。生ものは日持ちもしませんし、四つ足生臭ものと呼ばれ香典返しにはタブーと言われています。かつお節や昆布は、慶事の用いられるもののため、香典返しには不適切と言えます。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

香典返しで包む金額の相場は、状況によって変わってきます。関係性として相応であれば、2,000円を包むことはマナー違反にならず、差し支えないと判断しても良いでしょう。

しかし、古い教え、礼儀を重んじる地域も少なくありません。時代の変化でマナーも変わりつつありますが、周囲の考えを確認した上で包む金額を決めるのが賢明でしょう。一般的な見解に囚われず、ケースバイケースで対応できるのがベストです。

そのほか、香典のマナーについて分からないことがあれば「小さなお葬式」へご相談ください。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

訃報は、死亡確定後、なるべく早く届けることが大切です。ホゥ。