「葬儀費用をどうやって工面すればいいのだろう」と疑問に思っていませんか。高額な葬儀費用を工面する方法さえわかれば、支払いへの不安を減らせます。とはいえ、手続きに時間がかかる場合や、葬儀を行う前に申請が必要な方法もあるので、注意が必要です。

この記事では、葬儀費用を工面する4つの具体的な方法と、注意が必要なものを紹介します。

<この記事の要点>

・葬儀費用を抑えたい場合は、直葬や一日葬、家族葬など費用が安い葬儀形式を選ぶとよい

・故人が健康保険に加入していた場合には、葬儀費用の補助を受けることが可能

・生前に葬儀保険に入ることで、葬儀費用の金銭的負担を減らすことができる

こんな人におすすめ

葬儀費用を工面する方法を知りたい方

費用負担の少ない葬儀形式を知りたい方

葬儀保険や葬儀ローンについて知りたい方

葬儀費用を工面する4つの方法

葬儀費用を工面する方法として「費用を抑える」「補助を受ける」「お金を借りる」「事前に備える」の4つをご紹介します。

お金が足りないとわかってから準備を始めた場合、支払いまでに間に合わない可能性もあります。支払いのタイミングで慌てることがないよう、どんな方法があるのか確認しておくとよいでしょう。

また、複数の方法を組み合わせて実施すれば、効率的な工面が可能です。状況に合わせて、やりやすい方法をいくつか選ぶことをおすすめします。

費用が安い葬儀形式を選ぶ

費用が安い葬儀形式を選べば、工面が必要な金額を抑えられます。

葬儀は、故人と縁のある方に広くお声がけし、2日間に渡って通夜・告別式を行うやり方が一般的です。「火葬だけを行う」「告別式から火葬までを1日で行う」「家族や親族などで小規模に行う」など、シンプルな形式にすればその分費用が安くなります。

費用の安い葬儀形式を、3つご紹介します。

1. 直葬(火葬式)

直葬は、通夜・告別式をせず、火葬のみ行う葬儀形式です。

小さなお葬式がおこなった調査によると、直葬の平均費用は合計で約36万円※という結果になりました。(※対象期間:2022年2月24日~2022年5月23日 自社調べ 火葬料金込)

葬儀会場を利用せず、参列者への会食や香典返しも必要ありません。費用の負担を、大きく抑えられる葬儀形式です。

費用がかからない一方で、通夜・告別式などの儀式を行わないことに抵抗感を示す親族・参列者もいるかもしれません。周囲の人としっかり話し合って決めるとよいでしょう。

2. 一日葬

一日葬は、通夜式をせず告別式から火葬までを1日で行う葬儀形式です。

小さなお葬式がおこなった調査によると、一日葬の平均費用は合計で約45万円※という結果になりました。(※対象期間:2021年2月~2022年2月 2022年3月 自社調べ 火葬料金込)

通夜を行わない分、費用の負担を抑えられる点が特徴です。

一日葬を行いたい場合は直葬(火葬式)と同様に、事前に親族・参列者に了承を得るとよいでしょう。

<関連記事>

一日葬の費用はいくら?相場や内訳を徹底解説!

3. 家族葬

家族葬は、家族や親族などで小規模に行う葬儀形式です。

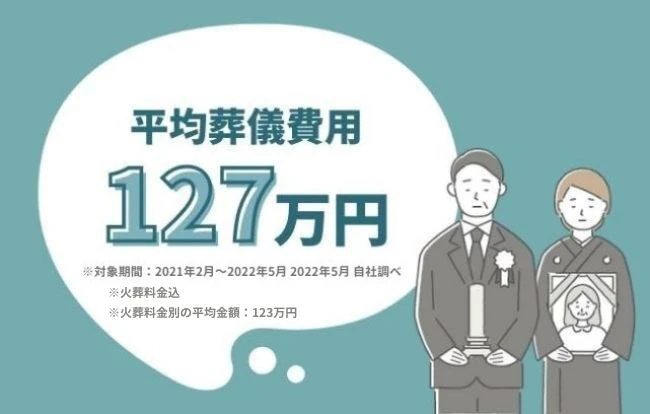

小さなお葬式がおこなった調査によると、家族葬の平均費用は合計で約110万円※という結果になりました。(※対象期間:2021年2月~2022年5月 2022年5月 自社調べ 火葬料金込)

参列できるのは家族・親族と、親しい友人・知人です。参列者が少ないため、費用負担が少なくなります。

「大げさな葬儀をしたくない」「親しい人たちだけで思い出を語り合いたい」など、費用以外の理由で選ばれることも多いようです。

補助・扶助制度を利用する

葬儀費用には、補助・扶助制度が存在し、利用すれば負担金額を減らせます。

利用できる制度は「亡くなった方が健康保険に加入している場合に受けられる補助」「経済的に困窮している人が受けられる扶助」などです。

制度によって必要な書類、申請期限などが異なります。どの制度を利用できるのか、事前に確認しておくとよいでしょう。

1. 埋葬料、葬祭費、埋葬費

葬祭費、埋葬料、埋葬費は、亡くなった方が健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた場合に利用できる補助制度です。

受け取れる金額は、以下となります。

・葬祭費:1万円~10万円程度(加入先によって異なる)

・埋葬料:5万円

・埋葬費:上限5万円

加入していた健康保険の種類・埋葬を行った方への生計の維持があったかどうかによって、どの制度を利用できるかが変わります。

【受けられる還付の早見表】

| 亡くなった方の保険の加入先 | 生計の維持 | 対象となる還付 |

| 国保・国保組合・後期高齢者医療制度 | - | 埋葬費 |

| 社会保険組合 | あり | 埋葬料 |

| なし | 埋葬費 |

制度ごとに必要な書類も異なるので、確認しておくとよいでしょう。

| 利用する制度 | 必要な書類 |

| 葬祭費 | ・申請書 ・葬儀の実施を確認できる書類 ・振り込み先がわかる書類 ・申請者の本人確認書類 など |

| 埋葬料 | ・申請書 ・事業所証明 ・申請者の本人確認書類 など |

| 埋葬費 | (埋葬料に必要な書類に加え) ・埋葬に要した費用の証明書類 |

葬祭費・埋葬費にはかかった費用を証明する書類(領収書・振り込み明細書など)が必要です。これらの書類は紛失してしまうと、再発行できない場合があります。

必要な書類を確認し、確実に保管することをおすすめします。

申請期限は2年です。1日でも過ぎたら申請できず、補助金を受け取れません。

落ち着いたタイミングで、手続きを早めに済ませておくのがよいでしょう。

<関連記事>

埋葬料とは?申請方法や支給対象、注意点を解説

2. 葬祭扶助

葬祭扶助は、経済的に困窮している人に対し、葬儀費用を自治体が支給する制度です。

以下2つの条件を満たす場合に、利用できます。

条件1:故人が経済的に困窮(生活保護を受けるなど)していて、葬儀のための資産を残していない

条件2:遺族も経済的に困惑していて、葬儀費用を負担できない。もしくは故人に扶養義務者がおらず、遺族以外の人が葬儀を手配する場合。

支給される金額は、以下のとおりです。

亡くなった方が12歳以上の場合:20万6千円以内

12歳未満の場合:16万4千円以内

支給を受ける場合、葬儀形式は直葬(火葬式)となり、通夜・告別式を行わずに火葬します。葬儀にかかった費用が自治体から葬儀社に払われるため、費用の負担なしで故人のお見送りができます。

葬祭扶助の申請は、葬儀前に行わなければなりません。葬儀を行ったあとでは、葬儀費用を払えるだけの蓄えがあったとみなされ、申請は受理されないので注意が必要です。

ローンでお金を借りる

すぐに葬儀費用を用意できない場合、ローンでお金を借りる方法があります。多くの場合、分割で時間をかけて返済でき、心理的な負担も少ないでしょう。

ローンを組む際は、返済能力があるかの審査が必ず行われます。状況によっては組めない可能性もあるので、まずは組めるかどうか相談するとよいでしょう。

ローンの組み方として、銀行、葬儀社の2つをご紹介します。

1. 葬儀ローン

葬儀社とプランを組む際、支払い方法としてローンを選択できる場合があります。葬儀社が窓口となるため、審査がゆるく、すぐに結果のわかることが多いです。早ければ1~2時間で審査が終わり、即日で融資を受けられます。

銀行と比べると金利が高い傾向にあり、総額としての負担が増えてしまうこともあります。また、葬儀社によってはローンが用意されていません。相談する時点で確認しておくとよいでしょう。

2. 銀行のローン

銀行から多目的ローンやフリーローンとして借り入れを行い、葬儀費用にあてるやり方です。金利が安く、長期間の返済回数を選択できることが多いです。一方で審査が厳しく、時間もかかる傾向があります。

「支払いまでに審査がおりない」ということのないよう、葬儀費用の支払期限や審査にどれくらいかかるかを調べておくとよいでしょう。

借り入れ金額によっては、収入を証明する書類や住民票などの提出が必要です。書類の準備にも時間がかかることもあるので、必要な書類についても事前に確認しておくことをおすすめします。

<関連記事>

葬儀費用はローンOK!3つの種類と申請方法を徹底解説!

小さなお葬式で葬儀場をさがす

葬儀保険に加入しておく

葬儀保険は、ご自分が亡くなった際の葬儀にかかる費用をまかなうための保険です。加入しておくことで、遺族の方にかかる金銭面での負担を減らせます。

生命保険と比べた場合の特徴は「医師の診察が不要など、加入要件がゆるい」「割安」「速やかな受取を期待できる」などです。

生命保険の場合は受け取りまでに時間がかかり、葬儀費用の支払いに間に合わないこともありますが、葬儀保険であれば、早ければ亡くなった翌日には受け取れます。

ご自分が亡くなったあと、遺族への金銭面の負担が心配であれば、葬儀保険への加入を検討するとよいでしょう。

葬儀費用の工面にあてるうえで注意が必要なもの

葬儀費用を工面する際に注意が必要なものとして、香典、死亡保険金、故人の預貯金の3つをご紹介します。

これらを葬儀費用に充てれば、負担を大きく減らせることもあります。注意点をふまえた上で、利用するとよいでしょう。

注意点には「金額が事前にわからない」「受け取りに時間がかかる」「手続きが大変」などがあります。順にご紹介します。

1. 香典だけでは葬儀費用すべてをまかなうのは難しい

香典だけで葬儀費用を全額まかなうのは難しいでしょう。

理由は、いくら集まるのかわからないという点と、香典返しするため、手元に残るのは半分程度という点が挙げられます。

葬儀に何人来るのか、香典がいくら集まるのかは通常、事前にはわかりません。いくら集まるのかわからない以上、香典だけをあてにせず、他で十分にまかなえるようにするとよいでしょう。

全額が使えるわけではない点について、頭に入れておくことをおすすめします。

<関連記事>

葬儀での香典返しのマナーは?金額相場・品物・香典返しなしの場合などを解説

2.死亡保険金の受け取りには時間がかかることも

亡くなった方が生命保険に加入していれば、死亡保険金を受け取れることがあります。

すぐに受け取れるわけではない点に、注意するとよいでしょう。

死亡保険金を受け取るまでの一般的な流れは、以下となります。

・生命保険会社への連絡

・必要書類の案内・請求書を受け取る

・書類を準備して請求手続き

・生命保険会社による書類の受付、支払い可否の判断

必要な書類の準備、請求手続き後の支払い可否の判断に時間がかかる可能性があります「死亡保険金を受け取らないと葬儀費用が払えない」という状況にはならないよう、気をつけるとよいでしょう。

3. 故人の預貯金は凍結され引き出せなくなる

亡くなったことが銀行に伝わると、口座が凍結されます。凍結されると、預金の引き出し・預け入れ/振り込み・引き落としなどの手続きができません。

凍結を解除するには相続手続きが必要で、一般的には口座のお金を使えるようになるまで、手続き後2ヶ月程度かかります。

口座凍結中に払い戻しが行える仮払い手続きもありますが、こちらも払い戻しには手続きをしてから1週間から1ヶ月程度かかります。

いずれにせよ、故人の預貯金を自由に使えるわけでない点には注意が必要です。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

工面の方法、注意点など、複雑に感じられたかもしれません。いくつかの方法を組み合わせることで、効率的に葬儀費用の工面ができます。

・どの方法で工面するかを考えておく

・準備や手続きに時間がかかるものは早めに行う

などに注意して、葬儀費用を工面しましょう。

小さなお葬式では、葬儀や葬儀に関連するお客様のお悩みについて、専門のスタッフが解決のお手伝いをしております。わからないことがある方や、自分に合った工面の方法を知りたい方はお気軽にご相談ください。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

告別式とは、故人と最後のお別れをする社会的な式典のことです。ホゥ。