日本の葬儀は仏教式で行われることが依然多いため、神道の葬儀に参列する際に「葬儀の流れやマナーがわからない」と悩む方もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、神式葬儀の流れや仏式との違い、香典(玉串料)についてまとめました。事前に把握しておくと、当日安心して葬儀に参列できるでしょう。

<この記事の要点>

・神式葬儀は2日間に渡り執り行う

・神式葬儀では香典のことを玉串料と呼び、関係性によって5,000円~10万円が目安

・お悔やみの言葉を伝えるときは、仏式用語を使わないのがマナー

こんな人におすすめ

神道の葬儀に参列予定の方

神道のお葬式「神葬式」ついて知りたい方

玉串料について知りたい方

神式葬儀と仏式葬儀はどう違う?

神式と仏式では、葬儀の目的や執り行う場所が異なります。仏式との違いに戸惑わないように、事前に違いを確認しておきましょう。

神式葬儀は「神葬祭」と呼ぶ

神式(神道)の葬儀は、「神葬祭(しんそうさい)」と呼ばれます。神葬祭には「故人=子孫の繁栄を見守ってもらう存在になる」という意味と、衰退している生命の穢れを払う意味があります。

葬儀を行うの場所が異なる

仏教式の葬儀は、斎場・お寺・自宅で葬儀を執り行います。一方で、神式の葬儀は斎場や自宅、セレモニーホールで行われ、神社で行われることはほとんどありません。神社で葬儀をしない理由は、神式において「死が最大の穢(けが)れ」とみなされているためです。

一般的な神式葬儀の流れ

神道の葬儀を執り行う際は、葬儀の流れを把握しておくと安心です。ここからは、一般的な神葬祭の流れを簡単に紹介します。神葬祭も仏教式と同様に、2日間に渡って執り行います。葬儀後の供養についても解説するので、参考にしてください。

臨終~納棺

葬儀社に依頼をして、葬儀の日程をきめます。

1. 帰幽奉告(きゆうほうこく)

訃報を受けた後、神棚や祖霊舎(それいしゃ:みたまやと呼ばれるもので、仏教における仏壇に当たるもの)に故人の死を奉告(ほうこく)します。神棚や祖霊舎の扉を閉じ、白い半紙を貼ります。これは「神棚封じ」と呼ばれ、神棚に穢れが及ばないようにという意味があります。

2. 枕直しの儀

遺体に白の小袖を着せた後、北枕にして寝かせます。祭壇を設けて、仏教の枕飾りのように米や水、酒を供えます。

3. 納棺の儀

遺体を棺に納めて白い布で覆った後に拝礼をします。

通夜・遷霊祭(せんれいさい):神葬祭1日目

1. 通夜祭

仏教における通夜にあたります。神職が祭詞(祝詞)を奏上し、遺族や参列者は「玉串(たまぐし)」を奉って拝礼します。

2. 遷霊祭

通夜祭の中では、死者の御霊を遺体から霊璽に移すための「遷霊祭(せんれいさい)」を行います。遷霊祭は別名「御霊移し(みたまうつし)」とも呼ばれます。部屋を暗くして、神職によって故人の御霊を霊璽(れいじ:仏教における位牌に当たるもの)に移します。

葬場祭~帰家祭(きかさい):神葬祭2日目

1. 葬場祭

仏教の葬儀・告別式に相当する、通夜祭翌日の儀式を「葬場祭(そうじょうさい)」といいます。神葬祭のメインとなる儀式です。主な流れは以下のとおりで、故人に別れを告げる最後の機会になるでしょう。

・弔辞の奉呈

・弔電の奉読

・祭詞奏上(さいしほうじょう)

・玉串奉奠(たまぐしほうてん)

2. 火葬祭

火葬の前に火葬場で行われる儀式です。神職が祭詞奏上を行い、参列者は玉串を奉って拝礼します。

3. 埋葬祭

遺骨を埋葬するために行われる儀式です。遺骨を墓に納めて、銘旗(めいき:故人の名前や職名などを記した旗)や花を供えます。

4. 帰家祭(きかさい)

自宅へ戻って塩や手水で清め、霊前に無事に神葬祭が終わったことを奉告します。この後、神職やお世話になった人を招いて「直会の儀(なおらいのぎ)」という宴を始めます。直会は、神事を行った後、通常の生活に戻るための儀式を起源としています。

神式葬儀後の供養

葬儀の後、仏式と同じように神式でも以下のような定期的な供養が行われます。

【五十日祭】

亡くなってから50日目に行われる儀式で、仏式の四十九日にあたります。遺族や故人と特に親しかった者で集まり、霊体の故人を神棚や祖霊舎に守護神として迎え入れる儀式です。

【式年祭】

仏式の回忌法要にあたり、「一年祭」「三年祭」「五年祭」「十年祭」「五十年祭」のタイミングで年忌法要を執り行います。50年目には仏式における「弔い上げ」をするのが一般的です。

<関連記事>

弔電の送り方は?葬儀の際に送るお悔やみ電報の料金・文例やマナー

神式葬儀で行われる独自の儀式

神式の葬儀でしか行われない儀式が2つあります。それぞれ重要な意味のある儀式なので、実施する理由を知って滞りなく済ませられるようにしましょう。

神棚封じ(かみだなふうじ)

帰幽奉告の際には神棚や祖霊舎の扉を閉じ、白い紙を貼ります。死は穢れであるため、こうすることで神棚や祖霊舎に穢れが関わらないようにするのです。これを、「神棚封じ」といいます。

この間は普段の拝礼は中断し、故人への拝礼を優先します。五十日祭をもって忌明けとされ、翌日からは普段通りの拝礼を再開します。

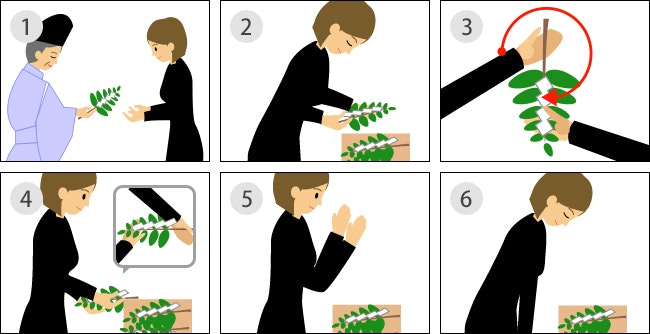

玉串奉奠(たまぐしほうてん)

仏教の焼香、キリスト教の献花のように、神式で故人への手向けとして行われるのが「玉串奉奠」です。玉串は榊の枝に紙をつけたもので、自分の心を玉串にのせて神にささげ、亡くなった方の御霊を慰める儀式のことを、玉串奉奠といいます。

参考動画:神式葬儀(玉串奉奠)の作法(やり方)・マナー【小さなお葬式 公式】 動画が見られない場合はこちら

【玉串奉奠の作法】

1. 玉串を両手で受け取り遺族に一礼します。

2. 玉串を正面に立てるように持ち、時計回りに回転させます。

3. 根元が祭壇側になるように置きます。

4. 玉串を捧げたら二礼し、しのび手(音を立てない拍手)を二拍打ち、一礼します。

5. 数歩下がって遺族に一礼して戻ります。

神式葬儀の香典は玉串料を用意する

香典のことを神式では「玉串料(たまぐしりょう)」といいます。参列者から遺族に対して玉串料を用意したり、遺族から神主に謝礼として納めたりするのが一般的です。なお、神主への玉串料は「祈祷料」「御礼」と呼ばれることもあります。ここからは、玉串の意味や玉串料の目安を紹介します。

玉串とは

玉串とは、神様に捧げる榊の枝のことです。神道の行事で神職が紙垂(しで)や木綿(ゆう)をつけた枝葉を祭壇に捧げる姿を見たことがある方もいるでしょう。この玉串に代わって納める金品のことを「玉串料(御玉串料)」といいます。

葬儀だけでなく、結婚式やお宮参りなど神社の行事で、神様への捧げ物、神社への謝礼としても用いられます。

玉串料の目安

神式の葬儀で参列者側が用意する玉串料は、仏教式の香典と同等の金額を包めばよいでしょう。玉串料の目安は関係性によっても変わります。一般的な目安は以下のとおりです。

| 故人との関係性 | 玉串料の目安 |

| 自分の親 | 3万円~10万円 |

| 配偶者の親 | 3万円~10万円 |

| 自分の兄弟姉妹 | 3万円~5万円 |

| 配偶者の兄弟姉妹 | 3万円~5万円 |

| 自分の祖父母 | 1万円~5万円 |

| 配偶者の祖父母 | 1万円~5万円 |

| おじ・おば | 1万円~3万円 |

| 遠い親戚 | 5,000円~1万円 |

| 会社関係者 | 5,000円~1万円 |

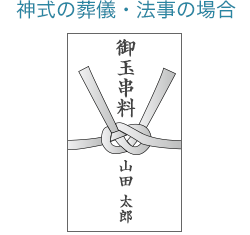

香典袋の種類と表書き

香典袋の種類と表書きは、喪主と参列者とでそれぞれ異なります。立場ごとの適切な香典袋と表書きは以下のとおりです。

不祝儀袋にはさまざまな種類がありますが、神道では蓮の花の入っていないものを使います。水引は黒白か双銀を選びます。表書きは「御霊前」「御玉串料」などが使われます。

| 香典袋 | 表書き | |

| 喪主 | 黒白の結びきりの水引 | ・「御祈祷料」「御礼」「御神饌料」「御玉串料」 ・喪主の氏名か「○○家」 |

| 参列者 | 黒白か双銀の結びきりの水引 | 「御玉串料」「御霊前」「御神前」「御榊料」「御神饌料」 内袋:金額を大字で記入(金壱萬圓也) 裏面:自分の住所と氏名を記入する |

神式葬儀ではマナー違反に注意しよう

葬儀形式によってマナーや注意点も異なります。神葬祭ではどのようなことに気をつければよいのでしょうか。ここからは、神式葬儀のマナーと注意点を紹介します。

数珠は使わない

数珠はもともと僧侶が読んだ経の数を数えるために使っていたものであり、神式では使いません。

服装は一般的な喪服

服装は、仏教の場合と同じく喪服を着用します。男女ともに色は黒で、靴下やストッキング、バッグ、靴などの小物も黒で合わせます。派手な小物はマナー違反になるので注意が必要です。アクセサリーは、結婚指輪以外は外して参列しましょう。

葬儀にふさわしい服装についてはこちらの記事をご覧ください。

挨拶をするときの言葉に注意

神式の葬儀でも、遺族に対してお悔やみの言葉を伝える場面があるでしょう。そこで注意したいのが、仏式用語を使ってはいけない点です。神式と仏式では死生観が異なるため、仏式用語は使用しません。

「お悔やみ申し上げます」や「ご冥福をお祈りします」という表現は避けて、「御霊(みたま)のご平安をお祈りいたします」や「御霊(みたま)の安らかに鎮まり給うことをお祈り申し上げます」と伝えましょう。

<関連記事>

通夜に参列時の服装とマナーまとめ

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

仏式と比べて神式の葬儀は多くないため、参列するのに不安を感じるかもしれません。仏式とは死生観や葬儀の内容、マナーも異なるため事前に確認しておくと安心です。

仏式でよく使用するお悔やみの言葉は、神式にはふさわしくない点にも注意が必要です。

小さなお葬式では、神式の葬儀にまつわるお悩みをお伺いします。玉串料の用意についてなど、お客さまサポートダイヤルで気軽にご相談ください。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618へお電話ください。

よくある質問

神道のお葬式にはどんな意味があるの?

神葬祭のはどんな流れで行うの?

神葬祭ならではの儀式はあるの?

神葬祭で気をつけなければいけないマナーは?

お彼岸の時期は年に2回で、春分の日、秋分の日の頃だと覚えておくとよいでしょう。ホゥ。