葬儀のあとに、参列者にお礼状を送る場合があります。故人と生前ご縁のあった方々に感謝の気持ちや敬意を伝えるために、マナーを守ってお礼状を送りましょう。

この記事では、葬儀のお礼状を送る意味や送る相手、送る際の注意点などを解説します。ケース別のお礼状の例文も紹介しますので、内容に迷ったときはぜひ参考にしてみてください。

<この記事の要点>

・故人が生前にお世話になった方には葬儀のお礼状を送る

・葬儀のお礼状は句読点や重ね言葉を使わないのがマナー

・葬儀のお礼状は葬儀1週間後くらいから、遅くとも1か月以内に送る

こんな人におすすめ

葬式のお礼状を書く必要がある人

お礼状を送る相手に悩んでいる人

お礼状の実際の文例が知りたい人

葬儀のお礼状を送る意味は?

葬儀では参列者に感謝を伝えるための「会葬礼状」を直接渡しますが、これとは別に「お礼状」の準備も必要です。お礼状には以下のような役割があります。

・参列できなかった方にお葬式が無事終了したことを報告する

・香典などの心遣いに対してお礼を伝える

・葬儀で力を貸してくださった方へ感謝を伝える

お礼状と共に、香典返しやお礼の品などを送ることも少なくありません。

葬儀のお礼状を送る相手

お礼状を送る相手は、葬儀に参列できなかった方や香典をいただいた方、葬儀に尽力してくださった方であることが多いですが、故人が生前お世話になった方などに改めて参列のお礼を伝えることもあります。ここからは、お礼状を送ることが多い相手を紹介します。

故人が生前にお世話になった方

故人が生前特にお世話になった方のなかには、遺族とも縁が深い方もいるでしょう。お葬式前後で精神的に大きな支えとなってくださることもあるかもしれません。

そういった方には葬儀当日にお渡しする会葬礼状とは別に、個別でお礼状を送ることをおすすめします。参列のお礼とお気遣いいただいたことに対するお礼、生前お世話になったことのお礼、今後の指導を仰ぐ内容も記載しましょう。

喪主の会社関係者

家族が亡くなると、喪主は葬儀の準備やその後の手続きなどさまざまな事情から会社を何日か休まなければならないこともあります。また、会社から故人に宛てて香典をいただくこともあるかもしれません。

今後の会社内での人間関係を円滑に進めるためにも、お礼状は大切です。香典のお礼とともに「長い間お休みをいただきご迷惑をおかけしました」「お休みをいただきありがとうございました」という気持ちを伝えるためにも、喪主の会社関係者にお礼状を出しましょう。

弔辞奉読者

規模の大きなお葬式では、故人に弔辞を読んでくださる方がいます。弔辞を依頼された方は、葬儀当日までに原稿を用意したり、練習をしたりする時間が必要です。

大勢の前で弔辞を読むことは少なからず緊張することであり、また、当日までに準備の時間が手間を取らせることにもなります。こうした理由から、弔辞奉読者にもお礼状を送るのが一般的です。

遠方から参列した方

故人と生前親しい間柄だった方のなかには、新幹線や飛行機を利用して遠方から葬儀に参列する方もいます。時間とお金をかけて足を運んでもらっても式中は忙しく、遺族がゆっくりとお話をする時間を取れないこともあるでしょう。

そのような方には、あまりお話ができなかったことへのお詫びも含め、遠方から足を運んでくださったお礼を改めてお礼状で述べることをおすすめします。

香典や弔電、供花などを送ってくれた方

さまざまな事情により葬儀に参列できなかった方のなかには、弔意を示すために香典や弔電、供花などを送ってくださる方もいます。

葬儀の場で直接お礼を伝えることはできませんが、お礼の品と共に葬儀が無事終了したことやお心遣いをいただいたことへの感謝を必ず伝えましょう。

葬儀委員長

一般的な葬儀は喪主や遺族を中心に行いますが、大規模な葬儀では滞りなく式を進行できるように「葬儀委員長」という責任者を設けます。葬儀委員長は葬儀の準備から当日の進行までを担う非常に負担の大きい役割です。葬儀が終わったら、必ずお礼状を送りましょう。

お礼状には時間を割いて葬儀委員長を務めてくださったことへの感謝をはじめ、葬儀委員長のおかげで故人を盛大に見送ることができたこと、今後も指導をお願いしたいことなどを記載します。

葬儀のお礼状を送る際のマナー

お礼状には、お礼の気持ちを自由に書いてよいわけではありません。せっかくお礼の気持ちを伝えても、マナーを守らなければ誠意や感謝の気持ちが伝わらないでしょう。ここからは、お礼状を送る際の注意点を紹介します。

句読点を使わない

葬儀の案内状や結婚式の案内状などと同様に、お礼状では句読点は使いません。句読点を使わない理由は諸説ありますが、「毛筆が主流だった時代には句読点を打たず、その風習を今も受け継いでいる」とされています。また、葬儀が滞りなく進んだことを示すために句読点を使わないともいわれています。

さらに、句読点は文章を読みやすくするための補助記号であることから「句読点を使わないと相手が文章を読み取れない」と解釈される可能性があるため、お礼状では使わないという説もあります。

繰り返し言葉を使わない

葬儀では「これ以上不幸が重ならないように」と願いを込めて案内状などに重ね言葉を使いませんが、これはお礼状も同様です。「くれぐれも」や「ますます」「重ね重ね」といった重ね言葉は避けましょう。

特に「重ね重ねお礼申し上げます」などの表現は、感謝を伝える文章でよく使われる表現なので注意が必要です。お礼状の例文などを見てみると、「ますますのご健勝をお祈り申し上げます」という結びの表現もありますが、あえて重ね言葉を使う必要はありません。「ますますの」を「今後の」「これからの」といった表現に変えるなど、言葉選びも工夫しましょう。

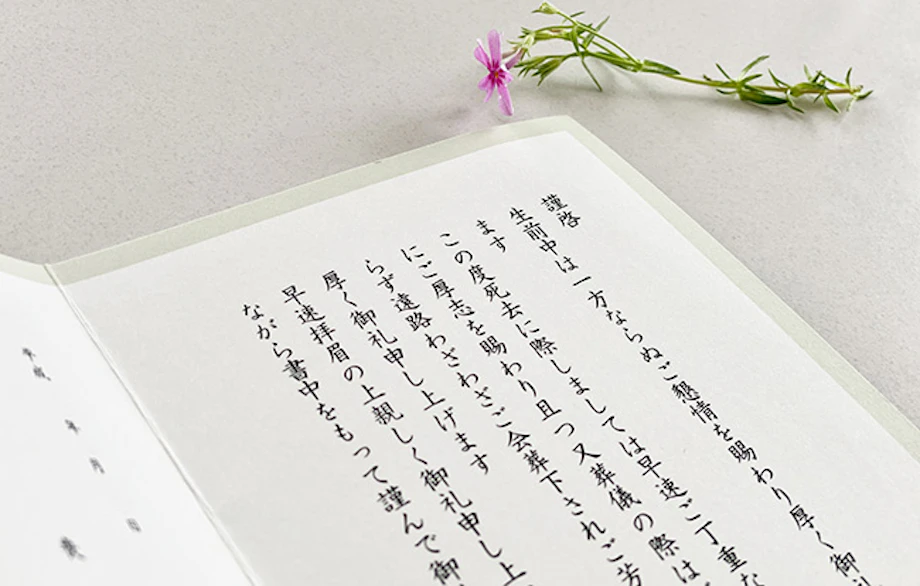

縦書きで書く

お礼状は縦書きで記入しましょう。葬儀に限らず、日本では古くからお礼状を縦書きにする風習があります。毛筆の頃の名残という説もあり、年齢の高い世代には浸透しているマナーです。お葬式のお礼状は目上の方や年配の方に向けて書くことも多いため、縦書きで書くようにしましょう。

正しい敬語を使う

お礼状で敬語を使うのはマナーの一つですが、なかには葬儀でのみ使用する特別な言葉もあります。たとえば「逝去いたしました」は、身内の死に対しては使用しません。

身内の死に対しては「永眠」「死去」「他界」を使うようにしましょう。

用紙やはがきのマナーも守る

文章の内容はもちろん、使用する紙にも注意しましょう。市販のレターセットなどでも問題はありませんが、より誠意や感謝の意を伝えるのであれば奉書紙がおすすめです。

奉書紙は和紙の一種で、古くから幕府の公文書に使われていました。現在でも、大事な要件を伝える際に奉書紙を使うことは少なくありません。

お礼状は白の奉書紙に、縦書きで書きます。はがきでお送りする場合には、弔辞用のはがき・切手を選ぶと気持ちがより伝わるでしょう。

手書きに自信がないという方は、パソコンで文字を打って印刷してもよいでしょう。多くの方にお礼状を送付しなければならない場合には、印刷してお送りすることも視野に入れましょう。

送る際は郵送でできるだけ早く

お礼状にはいつまでに送らなければいけないという期限がありません。しかし葬儀が終了したらできるだけ早く送るのがマナーです。葬儀1週間後くらいから、遅くとも1か月以内に送りましょう。

早く送る理由は2つあり、1つは「相手への敬意や誠意が伝わるから」です。せっかくお礼状を送ってもお葬式から時間が経っていると「忘れた頃に届いた」と思われて、印象が」悪くなる可能性もあります。

もう1つは「お礼状の送り忘れを防ぐため」です。お礼状の送付を先延ばしにしていると、日常生活が忙しくなり送り忘れてしまう恐れがあります。誰にどのような内容のお礼状を出すのか、お礼の品は必要かなどを把握している早い段階でお礼状を送りましょう。

メールでのお礼はマナー違反?

昨今は手紙ではなく、メールなどの連絡方法が主流になりつつあります。お礼状は送らずメールでお礼の文章を送ったほうが、相手にも早く届くためよいのではないかと考える方もいるかもしれません。

相手との関係性によっては、メールや電話での連絡も問題ないこともあるでしょう。しかし、葬儀のようなかしこまった場でのお礼は、お礼状で述べるのがよいといえます。特に年配の方はしきたりや礼儀を重視するため、メールでのお礼はマナー違反だと思われることもあります。

葬儀のお礼状文例集 お礼状の構成も確認しよう

お礼状は文章のマナーはもちろん、流れを守って書くことも重要です。また、内容は送る相手によって異なります。ここからは、お礼状の構成やケース別のお礼状の例文を紹介します。

お礼状の構成

お礼状を書く際は、以下の基本の構成に沿って進めるとスムーズです。

1. 書き出しの言葉

2. 参列や香典に対してのお礼

3. 葬儀が無事に終了したことの報告

4. 今後のお付き合いをお願いする言葉

5. 書面でのお礼になってしまったことへのお詫び

6. 結びの言葉

7. 日付と喪主の名前

書き出しは「拝啓」、結びは「敬具」とするのが一般的です。季節の挨拶などは、お礼状には不要です。

例文1 遠方からの参列者に対するお礼

拝啓

故 田中太郎 儀 葬儀に際しまして 御多忙の中 ご遠方よりご参列いただき誠に感謝申し上げます 亡夫にかわりまして 生前のお気遣いに御礼申し上げますとともに 今後とも 変わらぬご指導を賜りますよう御願い申し上げます 本来であれば拝眉すべきところ 略儀ながら書中にて失礼いたします

敬具

令和〇年10月〇日

〇〇市~(住所)

喪主 田中花子

例文2 故人がお世話になった方への葬儀参列のお礼

拝啓

故 高橋三郎 儀 葬儀に際しまして 御多忙の中 御会葬いただき誠に感謝申し上げます 亡兄にかわりまして 生前のお気遣いに御礼申し上げますとともに 今後とも 変わらぬご指導を賜りますよう御願い申し上げます 本来であれば拝眉すべきところ 略儀ながら書中にて失礼いたします

敬具

令和〇年10月〇日

〇〇市~(住所)

喪主 高橋夏子

例文3 弔辞のお礼

拝啓

故 鈴木良男 儀 葬儀に際しまして 御多忙の中 御参列いただきましたうえ 御芳志を賜り 誠に感謝申し上げます 亡父にかわりまして 生前のお気遣いに御礼申し上げますとともに 今後とも変わらぬ御交誼を賜りますよう御願い申し上げます 本来であれば拝眉すべきところ 略儀ながら書中にて失礼いたします

敬具

令和〇年10月〇日

〇〇市~(住所)

喪主 鈴木次郎

例文4 弔電や香典などのお礼

拝啓

このたびは亡妻 石川裕子の葬儀に際し 御弔電を賜り心より感謝申し上げます 温かなお心遣いを賜りまして おかげさまで葬儀もつつがなく終えることができました

〇〇様(相手)の御芳志に厚く感謝申し上げます 本来ならお伺いすべきところ 略儀ではありますが書状にて失礼いたします

敬具

令和〇年10月〇日

〇〇市~(住所)

喪主 石川一郎

親族一同

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

葬儀のあとには、お世話になった方や式中にご尽力いただいた方、遠方からの参列者、喪主の会社の方などにお礼状を送付します。また、参列はできなかったもののお香典や弔電、供花などをくださった方に対しても、お返しの品とともにお礼状をお送りするのが一般的です。

お礼状のマナーをはじめ、葬儀に関する不安な点や保険・年金関係の手続きなど、ご遺族の些細な疑問にも小さなお葬式が丁寧にお答えします。事前相談や資料請求も承っておりますので、ぜひご活用ください。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

家族葬とは、家族や親族を中心に、小規模に行う葬儀形式のことです。ホゥ。