初七日の法要を執り行う際には、僧侶を呼んで故人を供養することが通常の流れです。ここで迷うのは、僧侶に渡すお布施の額はいくらが目安になるのかという点についてでしょう。

「お気持ちで」といわれることも多いお布施の額ですが、具体的な額が定められているわけではありません。とはいえ、マナーのある行動を心がけるためには、前もって目安の金額を知っておくと役立つことも多いでしょう。

この記事では、初七日でお布施として準備しておくべき金額の目安を紹介します。お布施の渡し方の作法もあわせて解説するので、迷った際にはぜひ参考にしてみてください。

<この記事の要点>

・初七日法要のお布施の金額は3万円程度が目安

・初七日法要のお布施は、読経前に僧侶に渡すのが望ましい

・お布施は直接手渡しせず、切手盆に載せて渡すのがマナー

こんな人におすすめ

初七日とは何かを知りたい方

初七日で僧侶に渡すお布施の適切な金額を知りたい方

初七日のお布施の渡し方マナーを知りたい方

初七日とは?お布施の目安を知る前の基礎知識

故人の追善供養を行う法要にはさまざまなものがあり、初七日もそのうちの一つです。お布施の金額の目安や渡し方のマナーを知る際には、初七日とは何かという点から整理しておきましょう。

初七日法要の内容

四十九日を迎えるまでには、故人を供養する法要を行います。7日間を区切りとして四十九日法要を含む7回の供養を、法要をもって行うのが通例です。そして最初に執り行われる法要が初七日法要にあたります。

初七日を迎える日は葬儀をあげた日から数えるのではなく、故人の命日から数えるため間違えないようにしましょう。ただし、地域の習わしによっては、命日当日ではなく前日から数えて7日目が初七日法要の日に該当することもあるようです。

そのため初七日法要を執り行う際には、具体的に何月何日が初七日法要の日にあたるのか事前にチェックしておきましょう。

初七日法要が執り行われるのはなぜ?

そもそも、初七日法要が必要とされるのはなぜなのでしょうか。仏教の考えでは、この初七日は故人が旅立ってから一つの重要な区切りになるとされています。

初七日を迎える日に、故人が三途の川をどのようにして渡って旅立っていくのかが決まります。生前どのように過ごしてきたかによって、橋を使って楽に三途の川を渡れるのか、それとも激流の川の中に身を沈めて渡らなければならないのかが決まるといわれています。

したがって、初七日という節目は遺された家族にとって、故人が三途の川を無事に渡れるように祈るための日として解釈できるのです。もちろん、故人に感謝を伝えたうえで無事に旅立ってほしいと冥福を祈る、という意味合いも込められているとも考えられます。

初七日は告別式あわせて行われることも多い

近年は葬儀や法要のあり方にもさまざまなかたちが見られるようになったため、初七日法要も、場合によっては繰り込み法要の形式が取られることもあります。これは葬儀を営んだ際に、あわせて初七日法要も済ませてしまう形式です。

繰り込み法要が選ばれる理由は、家族や親せきが初七日にあわせて再び集まるのは難しいということが挙げられます。仕事などの都合で初七日法要を後日あらためて行うことができないときは、繰り込み法要を一つの選択肢として検討しておくのもよいかもしれません。

しかし初七日法要には上記の通り、故人が無事に三途の川を渡れるように祈ることや、感謝の気持ちを捧げることなどの意味があるため、しっかりと執り行いたいという方も多いでしょう。初七日法要をどのようなかたちで済ませるかは、家族や親せき同士で、前もってよく話し合うことが大切です。

初七日法要で行われること

初七日法要の内容としては、主に僧侶を呼んで読経してもらうこと、集まった家族や親せき同士で食事をすることなどが挙げられます。

自宅で行われることもあれば、直接家族でお寺を訪れて行われるケースもあるため、場所について明確なきまりはありません。また、規模についてもきまりはありませんが、通例としては家族や近い親せきのみで、そこまで大きな規模にすることなく行われることが多い傾向にあります。

お布施とは何か

葬儀や法要で僧侶を呼ぶ際には、「お布施」と呼ばれるものを準備しておく必要があります。お布施は平たくいえば読経をお願いするための費用とも考えられますが、僧侶は商いをしているわけではないため、お布施という言葉が用いられるのが特徴です。

また、お布施は具体的な金額が定められているわけではありません。お布施はあくまでも、こちらから僧侶に対して渡す「気持ち」だからです。

そのため葬儀や初七日のお布施の金額が知りたいと思い僧侶に尋ねても、明確なことは教えてもらえないことも少なくありません。またお布施の金額は、宗派やその地域ならではの風習、お寺との付き合いの深さなどによって異なる場合も多いでしょう。

初七日で僧侶に渡すお布施の適切な金額

初七日法要では僧侶を呼んで読経をお願いするため、その際には、「気持ち」としてお布施を渡すことが一般的です。では、お布施の額はどれくらいを目安にしておけばよいのでしょうか。

お布施の金額は明確に定められているわけではありません。とはいえ初七日のお布施として包んでおくべき額の目安は存在します。おおよその目安は3万円ほどです。そのため、いくら用意するべきか困ったときは、この目安を参考にするとよいでしょう。

ただし、地域性やお寺との付き合いの深さなどもかかわってくるため、目安とされている額のままでよいのか迷ったときは、葬儀社や親せきの人などに相談に乗ってもらうのがおすすめです。

初七日のお布施の渡し方マナー|タイミング・包み方

ここからは、初七日法要で準備が必要となる、お布施の渡し方のマナーについて解説します。いつ渡せばよいのか、包み方はどうすればよいのかなど、初めての法要では困ってしまうことも多いでしょう。

失礼のないようにお布施を渡すためにも、以下のポイントは前もって整理しておくことをおすすめします。

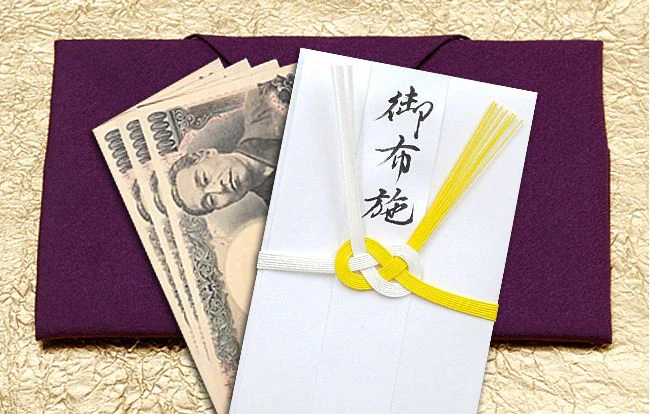

適切な包み方のポイント

お布施は、一般的な茶封筒には入れないように注意しましょう。お布施として用意する際には、最初にお札を半紙で包みます。半紙の真ん中から右側にお札を斜めの状態にして置いたら、左側からくるくると折って半紙をお札にかぶせていきましょう。そして最後に右のほうから折りたたむことで半紙による正しい包み方は完成します。

その後は奉書紙という名前がつけられている白い和紙で、半紙に包まれたお札を包みましょう。上側の折り返しに対して下側を被せて包みますが、この際に奉書紙の表裏を間違えないようにすることが大切です。表裏の感触を比較して、つるつるとした肌触りのほうが表になります。

これらの準備が難しい場合は、白い封筒で代用することも可能です。

表書きの書き方のマナー

表書きは、「お布施」あるいは「御布施」と書きます。ただし、表書きは不要とされる場合も多いため、必ず書いておかなければならないものではないことは覚えておくとよいでしょう。

中袋がある場合は、左のほうに代表者の名前・住所・金額を書くのが望ましいです。金額を書く際には、旧字体(例:参萬圓)を用いるようにするのがマナーとされています。

お札は新札と旧札どちらにするべきか

ご祝儀には新札を用意して包むことがマナーとされており、逆に香典には旧札を包むほうが望ましいとされています。一方でお布施の場合は、「新札にするべき」といったきまりは特にありません。

ただし、あまりにも汚れていたり切れかかっていたりするようなお札を準備すると失礼にあたると考えられます。そのため、お布施の準備する際は、新札を含めできるだけきれいな状態のお札を用意しておくとよいでしょう。とはいえ、よほど状態の悪いお札でない限りは、この点は特に気にする必要はありません。

初七日法要でお布施を渡すタイミング

初七日法要でお布施を渡すタイミングは、読経前に僧侶に挨拶するときに合わせて渡すのが望ましいといえます。初七日法要は家族のみという小規模なかたちで営まれることも多いため、事前にゆっくり挨拶を交わすタイミングはあるでしょう。

しかしどうしても読経前に渡すのが難しい場合は、終えた後に感謝をお伝えするときに渡しても問題はありません。「本日はありがとうございました」という言葉とともに、丁寧に渡しましょう。

適切な渡し方のマナー

お布施には渡し方のマナーもあります。まず注意したいのは、手渡しで直接渡さないようにすることです。

原則としてお布施は、切手盆というお盆に載せて渡すようにしましょう。切手盆とは黒塗りの小ぶりのお盆で、お布施だけでなく祝儀袋を渡すときにも使用されます。より丁寧な渡し方をするためには、このようなマナーにも気をつけておくことが望ましいでしょう。

ちなみに切手盆を自宅で用意できないときは、葬儀社に相談して事前に借りておく場合もあります。可能かどうかは、前もって葬儀社に問い合わせておきましょう。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

初七日で法要を執り行う際には、僧侶を呼ぶ、もしくはお寺を訪れて読経してもらうため、基本的にお布施を準備することになります。お布施は感謝の気持ちなので、金額について明確なきまりは設けられていません。

そのため適切な金額がわからないときは、目安として知られている額を参考にするか、近しい人や葬儀社に相談することが大切です。

小さなお葬式では、お布施として包むのに適した額や、渡し方のマナーについてアドバイスを行っております。その他葬儀の形式や各種法要の執り行い方などわからない点についてもご相談いただけますので、お困りの際には、ぜひお気軽にお問い合わせください。

法要以外にも、お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

人が亡くなった後に行う死後処置と、死化粧などをまとめて「エンゼルケア」と呼びます。ホゥ。