「お布施がどのようなものかわからない」「お布施はどのくらい包むものなのかわからない」とお悩みではないでしょうか。お布施とは、法要で読経してもらった際に僧侶に渡す謝礼のことです。

この記事では、お布施の概要や袋の種類、表書きの書き方を紹介します。

<この記事の要点>

・お布施とは、僧侶にお勤めをしてもらったときに謝礼として渡す金銭のことです

・お布施は白無地の袋に包み、表書きは「御布施」と記載しましょう

・法事・法要でのお布施の目安は約3万円~5万円です

こんな人におすすめ

法要ごとのお布施の相場を知りたい方

お布施の包み方を知りたい方

お布施の渡し方を知りたい方

お布施とは?僧侶へのお礼

お布施は、僧侶に読経をしてもらったり戒名を授与してもらったりした際に、謝礼として渡す金銭のことです。

一方で、「お布施」は金銭のことだけを指す言葉ではありません。見返りを求めずに施されるものすべてに当てはまるものであり、人のためにできることもお布施として考えられています。

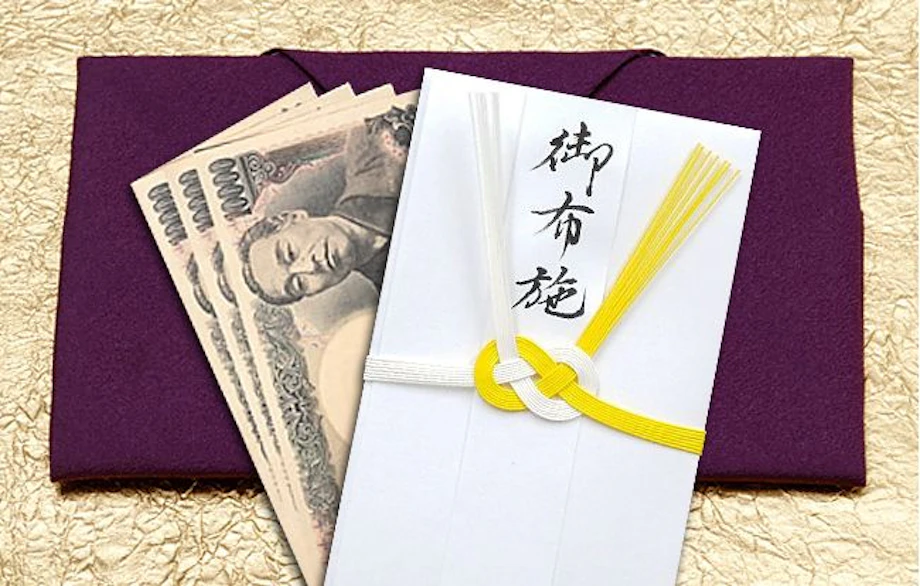

お布施を入れる袋の種類

お布施を入れる袋には、白無地の袋や水引がついた袋などいくつか種類があります。ここからは、お布施を入れる袋の種類を紹介します。

白無地の袋

比較的手に入りやすいのが白無地の袋です。使用する際には、表書きに忘れず「御布施」と記載しましょう。

白無地の袋は、宗派や仏事の制限なく利用できます。一方で、水引のない袋は使わない地域もあるので、事前に確認しておくと安心です。

白黒の水引がついた不祝儀袋

白黒の水引がついた不祝儀袋は香典袋として使用するのが一般的ですが、お布施を包む袋として使用する地域もあります。

その場合は、弔事である四十九日までの仏事で使用するようです。四十九日以降は、水引のない袋(無地・御布施と印字があるもの)を用意するとよいでしょう。

黄色の水引がついた袋

黄白の水引がついた袋は、関西地方を中心に使用されています。香典を包むだけではなく、僧侶にお布施を渡す袋としても活用されているのが特徴です。黄白の水引の使用については地域差が大きいため、あらかじめ地域の慣習を確認しておきましょう。

銀色の水引がついた袋

銀色の水引がついた袋は、包む金額が5万円以上の場合に使用します。種類は豊富ですが、基本的には黒白の水引がついた袋と使い方に大きな違いはありません。戒名のランクが高くなった際などに、銀色の水引がついた袋を使用して戒名料を包む場合もあるでしょう。

お布施の表書きの書き方と渡し方

「表書きをどのように書くかわからない」「渡し方を詳しく知りたい」という人もいるのではないでしょうか。お布施の書き方や渡し方の手順はきまっており、それほど難しいことではありません。ここからは、お布施の表書きの書き方と渡し方を紹介します。

お布施袋の書き方

お布施袋の表書きは、封筒や奉書紙の上部中央に「御布施」と縦書きで記載します。下部中央には、送り主の氏名か名字を記入しましょう。名字の後ろに「家」をつけて渡すこともあります。文字の色は黒で、毛筆で記入するのが一般的です。

お布施の渡し方

お布施は、法要前の最初の挨拶の際に渡すことが多い傾向にあります。渡す際は、手渡しではなくお盆や袱紗(ふくさ)の上に置いて渡すのが一般的です。受け取る側から見て表書きの文字が読める向きにして渡します。

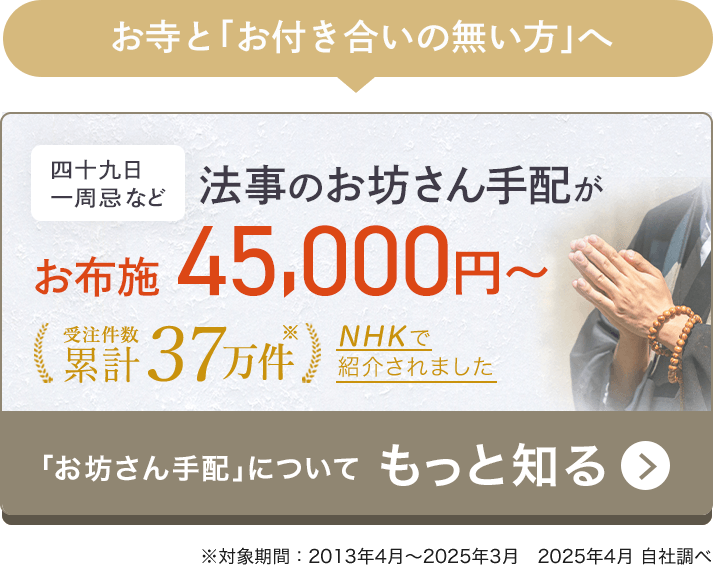

法事・法要でのお布施は約3万円~5万円

法事や法要のお布施は3万円~5万円が目安といわれています。しかし、法事や法要の内容によっては目安となる金額が変動することもあるため注意が必要です。ここからは、法事・法要におけるお布施の金額の目安を紹介します。

お布施の金額

法事・法要でのお布施の目安は3万円~5万円ほどです。しかし、法事にはいくつか種類があり、内容によって目安が変動することもあります。

一周忌までの法事のお布施の目安は3万円~5万円です。それ以降の三回忌などは1万円~5万円と目安となる金額は減少します。時間の経過とともに、お布施は少額になるのが一般的です。

納骨時のお布施の金額

お墓に遺骨を納めるときにも法要が行われます。納骨時のお布施の金額は、1万円~5万円ほどです

また、納骨とお墓の開眼を同時に行うこともあります。この場合は、納骨と開眼のお布施を合わせて納めるケースもあるため、事前に納骨先に確認しておきましょう。

お盆のお布施の金額

お盆のときに法要を依頼することもあるでしょう。この場合のお布施の目安は5,000円~2万円ほどです。ほかの法要と比べると、お布施の金額が少ない傾向にあります。

ただし、新盆の場合は3万円~5万円ほどが目安となります。新盆はそれ以外のお盆の法要のときよりも、故人にゆかりのある方を多く招きます。法要の内容も必要なものも通常のお盆よりも多いため、金額の目安は上がることが多いでしょう。金額は地域や菩提寺によっても変わるため、確認しておくことをおすすめします。

お布施の包み方

お布施を包むときは奉書紙か封筒に入れて渡します。しかし、どのように包めばよいか、どのような点に気をつければよいのかわからない方も多いのではないでしょうか。ここからは、お布施の包み方を解説します。

お布施を奉書紙で包む

お布施は、奉書紙で包んで渡すのが正式な包み方です。お金を中袋に包み、奉書紙の裏面の中央から少し左に置きます。左・右・下・上の順に折り、裏面の上部の折り返しが上になるように折り重ねます。慶弔によって重ねる向きが異なるので、十分に注意しましょう。

水引は必要ない

お布施を包む際、本来水引は必要ありません。水引は弔事に関連するもので、お布施には必要ないと考えられているためです。しかし、一部の地域ではお布施袋として水引のついた袋を使うこともあります。

どのお布施袋を用意すればよいかわからない方は、地域の慣習に詳しい方に聞いてみることをおすすめします。

お札の入れ方

お布施はできる限り新札で用意します。お葬式の香典は新札を使わないことがマナーですが、お布施は僧侶への感謝を込めて事前に準備するものです。

僧侶に直接不幸が起きたわけではないため、新札でも失礼にはなりません。古いお札だと悪い印象を持たれてしまうこともあるので、どうしても新札の準備が難しい場合は、できるだけきれいな状態のお札を包みましょう。

ここまで、法事・法要でのお布施についてお伝えしてきましたが、葬儀でのお布施についての記事もありますので、あわせてご覧ください。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。※2024年4月 自社調べ

まとめ

お布施とは、お布施は、僧侶に読経をしてもらったり戒名を授与してもらったりした際に、謝礼として渡す金銭のことです。法事の種類や地域によってもお布施の目安は異なりますが、3万円~5万円程度であることが一般的です。表書きや渡し方、金額の目安に注意してお布施を包みましょう。

小さなお葬式では、地域・宗派別の葬儀プランを提供しています。法事・法要の事前準備で悩みがある場合は、ぜひ小さなお葬式までご相談ください。

よくある質問

お布施とはどんなもの?

法事・法要でのお布施の相場はどれくらい?

納骨やお盆のときのお布施の相場はどれくらい?

お布施の表書きはどのように書けばいいの?

お布施を渡すタイミングはいつ?

お布施はどうやって包むの?

遺言者の意思や希望を書面に反映し、公文書として承認された遺言書が「公正証書遺言」です。ホゥ。