お布施を渡す際、どれくらいの金額を包めばよいのか悩む方は多いのが実状です。お気持ちで、と言われることも少なくありませんが、分からない場合は困ってしまうでしょう。この記事では、もしお渡ししたお布施が少ないと言われたらどのように対処したらよいのか、またお布施の目安金額などについて解説します。

お布施の意味合いを正しく理解することも「お気持ち」の目安を分かりやすくする一助となるでしょう。お布施に対する考え方についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。

<この記事の要点>

・お布施の金額を決めるのは納める側のため、基本的に言われることはない

・地域の目安や菩提寺との今後の関係性を考慮して、少なければ追加で渡す

・包むタイミングによって金額の目安は異なるが、葬儀の場合は戒名を含めて30万円~65万円程度

こんな人におすすめ

お布施の意味を知りたい方

お渡ししたお布施が少ないといわれたときの対処を知りたい方

お布施の目安金額を知りたい方

お布施はお寺と遺族をつなぐもの

お布施は現在、読経や戒名を授与していただいた際にお渡しする謝礼としての一面が強くなっています。従って、葬儀や法要の際に寺院に納めるものと認識している方が多いでしょう。

葬儀の際とその後の年忌法要などではお布施の金額が異なります。しかし、妥当な金額を知りたくても「お気持ちで」との答えしかいただけないこともあるかもしれません。ここではお布施はなぜ金額が定まっていないのか、お布施の金額を決めるにはどうしたらよいのか解説します。

お布施の本来の意味から知る

仏教の教えでは、修行によって悟りの世界へと導かれるとしています。修行には6分野あり、この中のひとつが「布施」です。他人に対して見返りを求めることなく何かしらの施しをするという修行で、施しには金銭の援助だけでなく、知恵を授けることだったり、何かしらの行為で援助することだったりします。

葬儀や法要で寺院に納めるお布施は、この修行の考えに基づいたものです。つまり、本来は読経や戒名への対価として支払う金銭ではありません。しかし、現在はお坊さんに供養の手助けをしていただいたことへの感謝の気持ちとして包む金銭を「お布施」と認識するのが一般的です。

故人が亡くなったあとも数十年続くお付き合い

葬儀のあとも四十九日をはじめ一周忌、三回忌といった法要を営むのが一般的です。寺院とは故人が亡くなった、その時だけの関わりではなく何十年もお付き合いが続きます。寺院に墓がある場合は、法要のない期間もお寺は墓を守って定期的に読経をあげ手厚い供養を続けてくれているものです。

こうした勤めに対し感謝を金銭というかたちで表す一方で、遺族(檀家)は寺院へのお布施を通して修行を積めます。お布施は寺院と遺族をつなぎ、共に故人を供養していく上でも大切なものだといえるでしょう。

「お気持ちで」とは?目安は親族に聞いてみる

お布施の金額について寺院に問い合わせてみると「お気持ちで」といわれることも少なくありません。施主としてお布施を用意する立場になったとき、葬儀や法要について詳しくなかったり、初めての経験だったりすると困ってしまうでしょう。

お気持ちといっても実際にはある程度の目安が存在します。想像する金額は人それぞれのため、分からないときは自身だけで判断せず親族や同じ檀家にアドバイスをもらいましょう。宗派や地域でもお布施の目安は異なるので身近な人に聞くのが安心です。

お坊さんに直接尋ねてみても

お寺とお付き合いのある方

どうしても分からないときはお坊さんに尋ねてみるのもひとつの手です。単刀直入に聞くのは少しはばかられるかも知れませんが、はっきりとした金額の目安を答えてくださるお坊さんもいます。

お坊さんに尋ねる際は「皆さんはどれくらい包まれているでしょうか」などと伺い、「いくら用意するべきですか」といった直接的な表現は避けましょう。

お寺とお付き合いが無い方

菩提寺が無い場合には、知人縁故からお寺を紹介してもらう方法や、葬儀の際にお世話になったお寺に相談する方法があります。

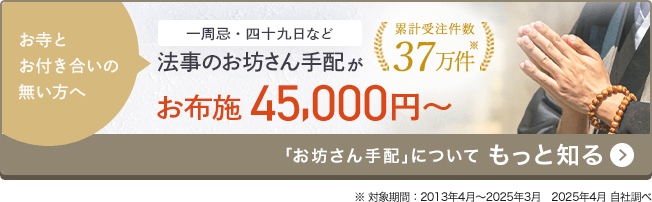

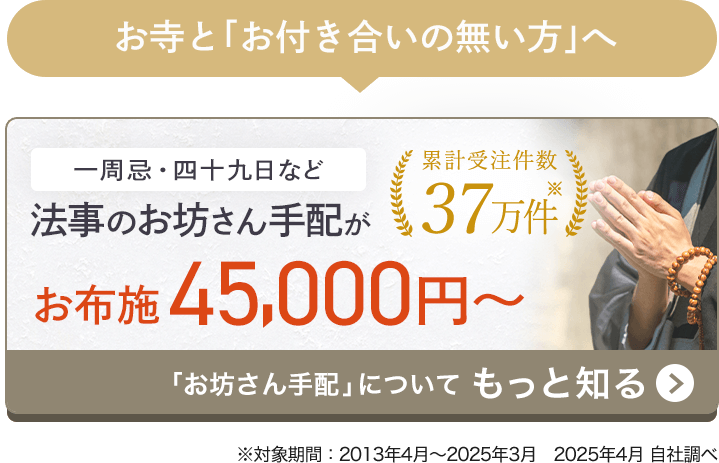

その他最近では、インターネット上でお坊さん手配サービスを利用される方も増えています。

小さなお葬式でも寺院手配サービスを提供しておりますので、三回忌法要の準備にあたりお寺の手配に困ったときには、ぜひご相談ください。法要のみのお付き合いとなるお寺のご紹介も可能です。

お寺の都合によっては希望日に添えない場合もあるため、1ヵ月~2週間前を目安に寺院手配の予約をすることをお勧めします。

お布施が少ないと言われたら

実際に目安より極端に少なかった場合、寺院から「お布施が少ない」と言われてしまうケースも出てくるかもしれません。遠方に住む友人に相談して、同じ感覚で包んだら目安とされる金額がまったく違っていたなど、地域差や世代の差で起こるトラブルです。はっきりと少ないと言われてしまったら、どうしたらよいのか解説します。

言われることはあまりないと考えてよい

お布施が寺院の考えているより少なかったとしても、直接施主や喪主に言うことはほとんどありません。お布施の金額は寺院が決めるのではなく納める側が決めることだからです。丸々入れ忘れたなど明らかなミスであれば確認が入ります。

位の高い戒名を授かっていたり、常識からあまりにもかけ離れていたりするとお坊さんからたしなめられることもあるでしょう。特に、戒名は夫婦で位を合わせるため妻が高い位の戒名を授けていただいたら夫のときも同じ位とするのが一般的で、お布施の目安もそれに見合った額を包みます。

目安より極端に少ないことが分かったら追加で渡す

納めたのちに、目安から大幅に少なかったことが分かったら改めて包んでお渡しするのがよいでしょう。例えばその地域の目安が20万円だとして3万円しか包んでいなかった場合などは、改めてお布施を包みます。お布施は本来、修行として金品などを施す行為です。法要などの際だけものではないので、いつでも納められると覚えておきましょう。

この先お寺とは数十年間続くお付き合いになるため、遺族が後ろめたさや失礼に当たると感じることは避け、真摯な対応を心がけます。

寺院を変える選択もあり?

あまりにも高額なお布施を要求された、経済的な負担が大きすぎるなど遺族と寺院の認識が大きくかけ離れている場合は、寺院を変えることも選択肢としてあります。ただし、檀那寺の変更を検討する前に、寺院が目安とする金額に妥当性があるかを見極めなければなりません。

お布施は納める額が決まっていない分、お布施が高いというだけで寺院を変えるという選択を安易に選ぶのはリスキーです。お布施の金額に困ったら、周囲の人や葬儀社といったお布施事情に詳しいプロに相談してみましょう。

お布施の目安とは

お布施と一言にいっても、包むタイミングによって金額の目安は異なります。一般的には通夜から葬儀、告別式までは一括でお布施とするため多く包む傾向です。一方法要は、一周忌、三回忌と法要を重ねるごとに、お布施の目安金額が変わることもあります。

お通夜から火葬までのお布施

一般葬や家族葬においてお通夜から火葬までは読経が複数回あり、戒名もつけていただくのが一般的です。これに対する感謝のしるしとして用意するお布施の目安は地域差が非常に大きく、戒名の位によっても変わります。約30万円から65万円で納めるのが一般的と考えておきましょう。

また、初七日を葬儀の日に繰り上げて執り行うことも多く、その分も上乗せして一緒にお渡しすることもあります。

一周忌以降のお布施

一般的な目安としては四十九日、一周忌法要では3万円から10万円のお布施を包み、三回忌以降の法要では1万円から5万円を包んでお渡しするのが一般的です。納骨の有無によって用意したいお布施の目安も変わります。

また、月命日や彼岸に読経をお願いするなら5,000円~1万円程度を納めるとよいでしょう。いずれにしても地域や宗派、個人の考え方で大きく異なります。

お布施の他に「お車代」「御膳料」が必要なケースも

お坊さんに足を運んでいただくのなら「お車代」が必要になります。喪主や親族が送迎する場合は不要です。

法要後に会食を設ける際、お坊さんが参加しないときには「御膳料」を別に包まなければいけません。どちらもお布施とは別の白い封筒にそれぞれ「お車代」または「御膳料」と記しお渡しします。事前に必要であると分かっていればお布施と一緒にお渡ししてもよいでしょう。その際も封筒は別に準備をします。

お金ではなく品物でもよい?

昔は持っている反物や米、骨とう品などもお布施として納められていました。現代では財施として金銭を納めるようになりましたが、これらは僧侶のものになるわけではなく寺院の修繕費や運営費に充てられるお金です。そのため、現金以外のものを納めるのは現在において一般的ではありません。

どうしても何か品物を納めたいというときは、お布施とは別に菓子折りなどを添えて感謝の気持ちを表すとよいでしょう。本堂で使う家具や仏具をお布施として納めることもあります。

直葬でもお布施は必要?

近年、遺族の高齢化や環境の変化により直葬を選ぶ方も増えてきました。直葬は火葬式とも言われ、葬儀を執り行わずに火葬する送り方です。お坊さんに依頼して炉前法要をする場合と何もしないで火葬のみを済ませる場合とあります。

火葬場でお坊さんに読経をしていただく炉前法要をする場合はお布施が必要です。通常の葬儀とは違い火葬場での読経のみになるので、金額の目安は一般葬や家族葬に比べると少なくなります。戒名を授与していただく場合はその分をプラスして包むことも覚えておきましょう。

お布施に影響がある戒名の位階とは?

葬儀におけるお布施にもっとも影響を及ぼすのが戒名でしょう。戒名とは故人がお坊さんにつけていただく死後の名前のことです。戒名は読経のたびに呼んでいただき、位牌やお墓の卒塔婆にも刻まれます。ここでは戒名とお布施の関係を確認しておきましょう。

お布施は戒名を授かることのお礼も含む

葬儀では通夜から告別式、場合によっては初七日まで複数回のお経を上げていただき、共に供養してくださったことに対する感謝の気持ちとしてお布施をお渡しします。また、戒名をつけていただいたらそのお礼も含めてお布施の額に上乗せするのが一般的です。

渡すタイミングは、お坊さんが到着して最初の挨拶をする際、もしくは葬儀を終えてお坊さんが落ち着いた頃合いがよいでしょう。

戒名(法名)の位階とは

戒名(法名)には位があり、その位の高さによってお布施の目安も変わります。戒名は「院号」「道号」「戒名」「位号」の4つの要素からなり、それぞれ生前の行いや名前からつけられるものです。

・「院号」は仏教への信仰が厚く、社会的に大きな貢献をしてきた故人に与えられる。戒名の中では一番位の高い。

・「道号」は人格者や仏教の教えを会得した故人に与えられる。子どもにはつかない。

・「戒名」とは実は4つの位階のうちのひとつ。名前から1文字、仏様や経典から1文字取り、生前の職業や関わってきた事柄から漢字一文字を取って与えられることが多い。

・「位号」は戒名の後につけられる尊称。信士、信女、居士、大姉など。年齢、性別のほか信仰度や社会的な貢献などの違いで変わる。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

「お布施が少ない」と言われたら、実際にどれくらい少なかったのか調べて改めて寺院に納めることが大切です。そのような事態を招かないためにも、事前に周りの人に尋ねてみましょう。お布施は信心をかたちに表すものです。一般的にどのくらい包めばよいかということは一概に言えないため、周囲に聞いてみても迷うことも多いかもしれません。

そうしたときは小さなお葬式にご相談ください。さまざまなケースと寄り添ってきたご相談窓口スタッフが親身になってアドバイスいたします。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

お付き合いのあるお寺がない場合、寺院手配サービスを利用する方法もあります。ホゥ。