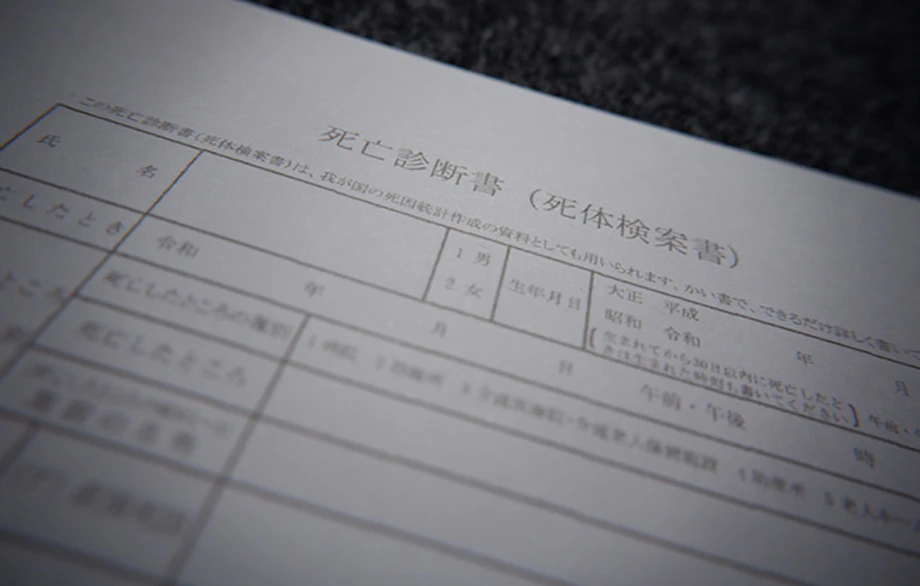

「死亡診断書」は、人が死去したときに医師が作成する書類で、「死亡届」と一緒にA3紙に収まっています。この書類がないと、葬儀をはじめとするさまざまな儀式を行えなくなってしまうので、非常に大切なものです。

この書類には重要な情報が記されているので、普通の印刷機で複製してもよいのかわからない方も多いでしょう。複製の可否がわかると手間がかかりません。

この記事では「死亡診断書は何部までコピーしてもよいのか」について解説します。死亡診断書について悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。

<この記事の要点>

・死亡診断書は、人が死去したときに医師が作成する書類

・死亡診断書を取得する際は、身分証明書・故人との関係が記された戸籍謄本が必要

・死亡届の提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内

こんな人におすすめ

死亡診断書とは何かを知りたい方

死亡診断書は何部までコピーしたらよいのかを知りたい方

死亡診断書に関する注意点を知りたい方

死亡診断書とは

死亡診断書は、人が死去したことを証明するものです。専門的な知識をもとに作成するので、医師が記入します。埋葬といった葬法をはじめとする各種手続きは、この書類がないと実行不可能です。

この書類を作成しないと、故人がまだ生きている扱いになるため、さまざまなシーンで支障をきたします。

死体検案書との相違点

死亡診断書とよく間違われやすい書類に「死体検案書」があります。死亡診断書は、生前に定期的に診察をされていた病気や怪我が原因で死去したときに作成される書類です。一方で死体検案書は、生前に患っていた病気や怪我が死因ではない場合に作成されます。

死体検案書が作成されるのは下記のようなときです。

・未受診で死去したとき

・診断されている病気や怪我以外が原因で死去したとき

・死亡時に異常が見つかったとき

・不慮の死

・自殺や他殺

これらは検案して判断しますが、このときに違和感や怪しい点が見つかると、警察への届け出が必須になります。

発行にかかる費用

発行にかかる費用は病院ごとに異なるため、決まった額が必要になるわけではありません。とはいえ、3,000円~1万円が目安になっています。一方で死体検案書を作る場合は、検案費が必要になるため3万~10万円程度が目安です。

提出できる人

届け出ができる方は、限定されています。届け出人になれる方は以下の通りです。

・親族

・同居人

・家主

・地主

・家屋管理人

・土地管理人

・後見人

・保佐人

・補助人

・任意後見人

また、提出自体は葬儀社が代行することも可能です。

死亡診断書に書かれる内容

書類に書かれる内容は、基本的に故人の死に関する下記のようなことです。

・名前、性別、生年月日

・死去した日付

・死去した場所

・死の原因

・病気以外の死の原因

・病気により1歳未満で死去したときの追加事項

・その他の事項

・検案の日付、発行の日付

・記入した医師の情報

親族の中には、大切な方の死について詳細を知りたい方もいるでしょう。1つずつ詳しく解説します。

名前、性別、生年月日

はじめに、基本的な情報として個人の名前、性別、生年月日が記入されています。出生後30日経っていない方は、生まれた時刻も記入されているでしょう。

死去した日付

死去した日付が時刻まで記載されています。この時刻は死去した実際の時刻で、発見者が死去を確認した時間ではありません。

また、何らかの理由で死去した日付が全くわからない場合は「不詳」と記載されています。

死去した場所

死去した場所の住所が記載されています。住所の他にも、場所の名称も一緒に記載されており、実際に記入されている名称は病院や介護施設、自宅などでしょう。

死の原因

死の原因が記載されています。記載されている日付は、解剖や死因の病気を手術した日付です。

病気以外の死の原因

病気や老衰以外の死因、つまり外因死に当たる場合は、起こった場所の種類や簡易的な住所、その物事の手段が記載されています。

病気により1歳未満で死去したときの追加事項

故人が病気により1歳未満で死去したときは、追加事項として下記の内容が記載されています。

・生まれたときの体重

・単体なのか否か

・妊娠の期間

・母体の状態

・母親の生年月日

・前回までの妊娠結果

また、補足事項がある場合はこの部分に記載されます。

検案の日付、発行の日付

検案した日付および書類に必要事項を記入した日付が記載されています。

記入した医師の情報

記入した医師の住所や署名、捺印などが記載されています。

小さなお葬式で葬儀場をさがす

死亡診断書を取得するための手順

死亡診断書は状況によって取得するための手段が変わってくるため複雑です。わかりづらくて発行できないようなことがあってはいけないので、詳しく解説します。

死去した場所が病院

故人が入院しており、病院で息を引き取ったときはそのまま医師が発行します。

死去した場所が自宅

自宅で息を引き取ったとき、もしくは故人が死去したときに医師がその場にいなかったときは、故人が病院に通っていたか否かで発行方法が異なります。

病院で診察を受けていた病気や怪我が原因で死去した場合は、担当していた医師が書類に必要事項を記入するために体を調べます。そのとき、24時間前までに診察が行われている場合は、体を調べずに書類に記入されることが多いでしょう。

直前まで元気だった方が死去したとき

つい昨日まで元気だったのに、次の日に急に亡くなった場合は、医師が検案します。このときに行われるのは検案であるため、作成される書類は死亡診断書ではありません。死体検案書が作成されます。

事故死や不審死

事故死や不審死の場合は状況によって異なります。事故に遭った直後は生きていたのに、診断を受けたのち死去した場合は、担当医によって死亡診断書が記入されます。

一方で、事故にあった時点で死去している場合は、警察指定の医師により検案が行われ、作成される書類も死体検案書です。

<関連記事>

身内が死亡したという警察から連絡が来たときの手順

死亡診断書を取得するときに必要な書類

書類を作成してもらうときに必要になるものは以下の通りです。

| ・身分証明証 |

| たとえ故人の血縁者であっても、身分の証明が不可能な方であれば書類の発行は厳しいでしょう。運転免許証やマイナンバーカード等の顔写真付きの身分証明証を提示しましょう。 |

| ・故人との関係がわかる書類 |

| 故人との関係がわかる書類を提出しましょう。携帯のアドレスなどではなく、戸籍謄本などの公的なものでないと承諾がなされない恐れがあります。 |

| ・委任状(委任された方のみ) |

| 委任された方が発行する場合は、委任した本人の身分がわかるものと故人との関係がわかるものに加えて、委任した本人の署名・捺印された委任状を提出する必要があります。申し込みにあたり複数枚の書類を要するので、不備がないように心がけましょう。 |

何枚ほど複製すべきか

死亡診断書は発行したら、原本提出の義務がない限り複製して使用することが可能です。では、ある方が死去して諸々の手続きを行うときに、死亡診断書は何部あるとよいのか目安を知りたい方もいるでしょう。

死亡診断書は多方面で使用するため、10部ほど用意しておきましょう。

どこに提出すればよいのか

死亡診断書は死亡届と併せて役所に提出します。提出すると文字通り記載した人が死去したという報告になるため、忘れずに提出しましょう。

小さなお葬式で葬儀場をさがす

死亡診断書に関する注意点

書類発行や提出のときには注意点も存在します。法的な手続きのため、曖昧にしてはいけません。

死亡届と一緒になっている

死亡診断書は死亡届と一緒になっています。そのため、死亡届を提出するときに「2部ないといけない」と勘違いされる方も少なくありません。

しかし、この2つの書類はA3用紙に一緒に印刷されているため、1枚提出することで2部提出したことになるので注意しましょう。

<関連記事>

死亡届などの届出の必要書類は?身内が亡くなったときの手続きまとめ

提出期限を守る

死亡届の提出期限は死去を知らされた日から7日以内です。このような書類は提出期限が数ヶ月と長いイメージがありますが、死亡届の場合は7日ととても短くなっています。

故人の死後で忙しいタイミングだと思いますが、死亡届の作成と提出は優先事項として処理しましょう。

必ず複製する

発行した書類は、紛失したときに困らないように、特に提出先がなくても必ず複製しましょう。普通のコピー機で印刷しても問題ありません。

複製したものを繰り返し確認するためのものとし、原本は厳重に保管しておくとよいでしょう。

死亡届提出後に行う手続き

死亡届を提出した後にもいろいろな手続きを済ませないといけません。

| ・住民票の除票 |

| 住民票の除票は死亡届を提出したときに同時に行われるため、特に手続きは要りません。 |

| ・世帯主を変更する |

| 死去した方が世帯主のときは、死去したときから14日以内に変更手続きをしましょう。 |

| ・健康保険の喪失手続き |

| 国民健康保険、社会保険、後期高齢者医療制度などの保険は本人が死去した翌日に資格を失います。 国民健康保険と後期高齢者医療制度は喪失手続きを行わないといけないので、役所の窓口で故人の死去後14日以内に申請しましょう。 |

| ・年金資格の喪失手続き |

| 故人が年金受給者だった場合、喪失手続きを行わないと、死去後も年金が振り込まれ続けます。 そのような状態が続くと、不正受給となるのでこちらも故人の死去後14日以内に喪失手続きを行いましょう。 |

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

「死亡診断書」は、人が死去したときに医師が作成する書類で「死亡届」と一緒にA3紙に収まっています。そのため、誤解して死亡届を別で探してしまうことがあるので注意が必要です。死亡診断書の発行手段は亡くなった際の状況などによって異なるので注意しましょう。

死亡診断書には、死去した故人の情報が事細かく記載されているため、死亡届を作成するときに必要になります。故人の死去を確認してから7日以内に提出しましょう。

その死亡届は、いろいろな手続きのときに必須になるため、原本を複製して10部ほど所持しておくとよいでしょう。

それほか、死亡診断書について疑問が残る方は、ぜひ小さなお葬式にご相談ください。専門の知識を豊富に持ったスタッフがお客様の悩みに心から寄り添いアドバイスいたします。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

初七日とは故人の命日から7日目に行われる法要のことです。ホゥ。