遺言書の種類は、大きく分けて3種類あります。それぞれの意味と書き方を理解しておかなければ、作成しても無効となってしまいます。

きちんとした遺言書を作成するために、遺言書の書き方や例文、遺言書が無効になるケースと対処法などについて紹介します。

<この記事の要点>

・遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、書き方や特徴が異なる

・遺言書が無効になるケースとして、形式的な不備や遺言能力の欠如がある

・手軽に思いを整理する手段「エンディングノート」の作成もおすすめ

こんな人におすすめ

終活をお考えの方

遺言書の種類を知りたい方

遺言書の書き方を知りたい方

遺言書の種類と書き方

適切な遺言書を作成する方法は、大きく分けて3種類あります。

・自筆証書遺言

・公正証書遺言

・秘密証書遺言

それぞれの特徴は次の通りです。

自筆証書遺言

全ての記述を自分で書く遺言書のことです。全て自分で行うため費用もかからず、誰でも手軽に作成することができます。

しかし、完全に自筆で作成する必要があり、代筆は認められていません。これは、偽造を防ぐためであり、この観点からパソコンなどでの作成も認められていません。また、遺言の執行には家庭裁判所の検認手続が必要となります。

作成時の注意点

自筆証書遺言を作成する際には、日付を入れる、署名・押印をする、訂正時の処理など、民法で定められた基準をクリアする必要があります。これらを怠ると、遺言内容が無効となってしまいます。

また、遺言内容が曖昧であったり遺言としての要件が欠けていたりすると、無効あるいは異なる解釈をされることもあります。

公正証書遺言

公証役場で公証人と呼ばれる人に作成してもらう遺言書のことです。

公証人とは、裁判官や検察、弁護士、司法書士など法律に携わる人の中から法務大臣によって任命された人のことで、公正証書の作成や外国宛文書の認証などを行う権限をもっています。

遺言者が口頭で述べた遺言を、公証人が遺言書に記述するという方法で作成します。公証人が作成するため法的な抜けはなく、また遺言についてアドバイスももらえるので、最も確実性の高い遺言書の作成方法だといえます。

自筆証書遺言と違って、家庭裁判所の検認手続も必要ありません。

作成に必要なもの

公正証書遺言を作成するためには実印とその印鑑証明を用意し、2人以上の証人と一緒に公証役場を訪れる必要があります。実印と印鑑証明は本人確認のために、2人以上の証人は遺言の正当性を保証するために必要となります。

作成手数料

公正証書遺言書を作成する場合は手数料がかかります。手数料は相続財産の額によっても変わり、金額が大きければ手数料も大きくなります。財産が100万円までなら手数料は5,000円ですが、1億円になると手数料は43,000円です。また、財産が1億円に満たない場合には、手数料に11,000円加算されます。

秘密証書遺言

自筆証書遺言と公正証書遺言の中間のような遺言書です。自筆証書遺言書のように自分で書き、それを公証人のところに持ち込んで遺言書の存在を証明してもらいます。このとき、中身は公証人にも秘密にしたままであるため、秘密証書遺言といいます。

公証人が認めるのは遺言書の存在だけであり、中身に関しては保証されていません。公証人が確認するわけではないため、自筆証書遺言の項で述べた注意点には、同様に気をつける必要があります。

自筆証書遺言との違い

秘密証書遺言と自筆証書遺言の最大の違いは、パソコンや代筆などで作成された遺言書でも構わないということです。自筆証書遺言でこれらが禁止されているのは、偽造を防ぐためというのが大きな理由です。

しかし、秘密証書遺言では本人が確認して証明を求めているため、偽造かどうかを疑う必要がありません。そのため、自筆でなくてもよいのです。証人が2人以上同席する必要はありますが、自筆証書遺言と同じく手軽に作成することができます。

遺言の例文

遺言書に記載されることが多い項目の例文です。

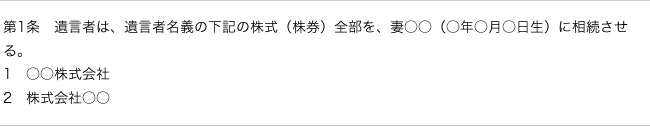

■株式を相続させる場合

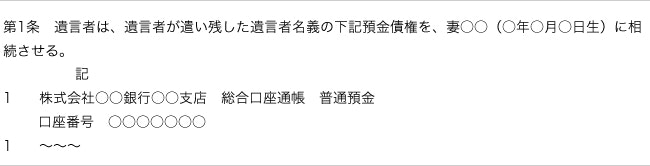

■預金を相続させる場合

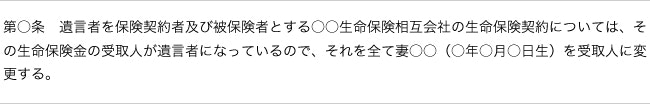

■生命保険の受取人を変更する場合

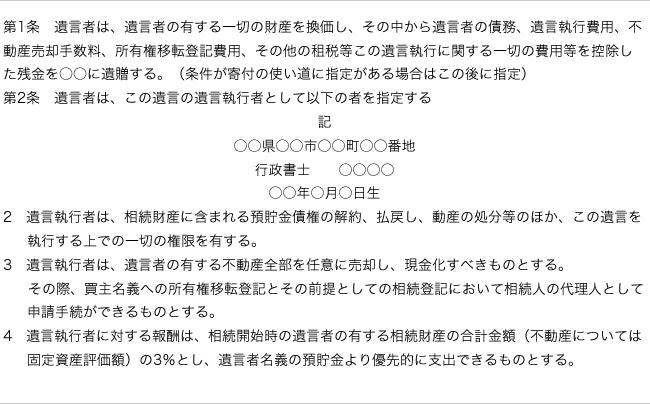

■全財産を寄付する場合

■未成年後見人を指定する場合

■祭祀主宰者を指定する場合

■永代供養をお願いする場合

遺言書が無効になるケースと対処法

遺言書を書いたとしても無効になってしまうケースもいくつかあるため、以下にそのケースと対処法をご紹介します。

遺言能力の有無に注意する

遺言書が認められるかどうかについては、遺言能力の有無が大きく関わってきます。

遺言能力とは、遺言を正しく言葉にできるかどうかというもので、この能力がないと判断されれば書いた遺言も無効となります。たとえば遺言書作成時にあまりにも高齢だった場合、正確な判断ができたかどうかは怪しいものです。

遺言能力がないと判断された場合、公正証書遺言であっても無効となるため、できるだけ元気なうちに作成しておきましょう。

予備的遺言を活用する

相続について記載するのは一般的な方法ですが、たとえば指定されている推定相続人が先に亡くなってしまうこともあります。このような場合、その推定相続人に関する記述は全て無効となってしまいます。内容を書き換えることもできますが、そのときに遺言者に遺言の能力がある保証はありません。これを防ぐために、予備的遺言を活用します。

予備的遺言はもしものときを見越した遺言で、最優先される推定相続人が既に亡くなっていた場合に備えて次の相続人を指定しておきます。こうすることで、書き直しをする必要がなく、もし遺言者に遺言能力がなくなった場合にも安心です。

夫婦相互遺言にする

遺言書を作成する場合、夫のみが作成するというケースが多いです。しかし、妻が先に亡くなった時に妻名義のものの処理に困るため、遺言書を作成するときはできるだけ夫婦相互遺言を作成するようにしましょう。

ただし、同じ遺言書にふたり分の遺言を記載するのはNGです。これは共同遺言といい、法的に無効とされてしまいます。

正しく思いを残すために

大切な方へ残す資産、家族間のトラブルにならないように遺言書を作成するなど生前からの準備をオススメします。手軽に思いを整理する手段としてエンディングノートがあります。エンディングノートは何度も書き直す事が出来るので、まずはエンディングノートを書いてみるというのも良いでしょう。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

葬儀に関するご準備は事前に行うことが大切です。いざという時困らないように、葬儀全般に関する疑問は、「小さなお葬式」へお問い合わせください。24時間365日専門スタッフがお客様のサポートをさせていただきます。

直葬とは、通夜式や告別式などの式をはぶき、火葬のみを行う葬儀のことです。ホゥ。