曹洞宗を信仰していると「般若心経」という教えを知る機会があるかもしれません。曹洞宗で唱えられるのか、あるいはどのような意味があるのか確認しておきたいという方もいるでしょう。この記事では、曹洞宗における般若心経の意味を解説します。

<この記事の要点>

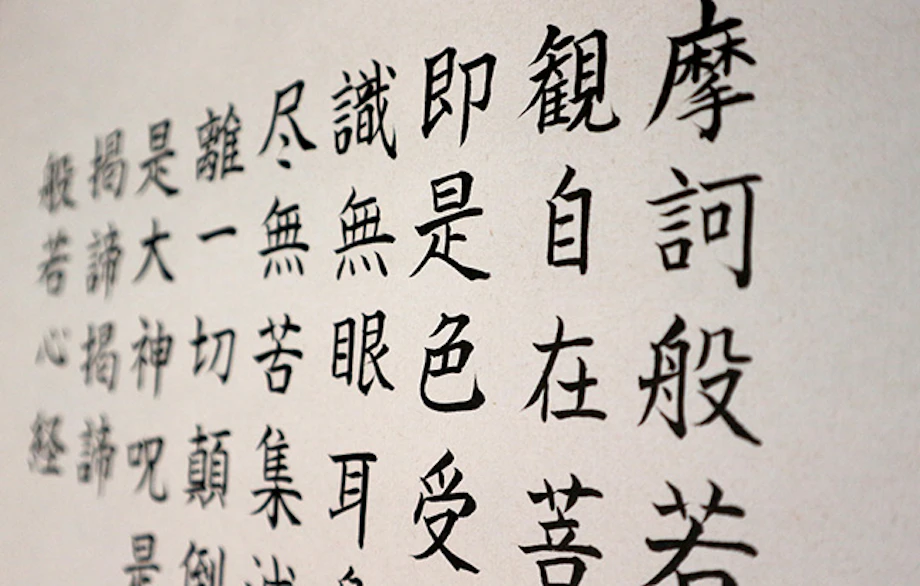

・般若心経は262文字の漢文で構成され、大乗仏教の根本的な思想を詰め込んだお経

・般若心経は曹洞宗以外にも真言宗や浄土宗、天台宗などで読経される

・般若心経では、物事の本質に目を向けて自分を強く持って生きる「空の思想」を重んじる

こんな人におすすめ

曹洞宗を信仰している人

般若心経の意味が知りたい人

般若心経とは

般若心経とは、262文字の中に大乗仏教の根本的な思想を詰め込んでいるお経です。しかし具体的にどのような意味のもとで唱えられるのか分からない方もいるでしょう。ここでは般若心経の歴史や意味について解説します。

般若心経の歴史

般若心経は、中国の僧侶がインドから持ち帰った経典です。玄奘三蔵と呼ばれる僧侶によって翻訳され、現在の日本でも大変知名度高いものとして残るようになりました。

本文に漢字ばかり採用されているのは、中国から日本に伝来した時点でほとんどが漢字表記になっていたためだと考えられます。現在では、書き下し文や現代語訳も充実しているのがポイントです。

般若心経にはどのような意味があるか

般若心経では、世のあらゆるものに実体がないという考え方を唱えています。人々が日々生活する中で感じる苦しみのほとんどは、自分の内側から生じる執着に原因があるという発想が特徴です。

現在感じていることや認識していることなど、あらゆることに該当する考えであるという点から「手放す重要性」を伝えているともいえるでしょう。

般若心経の読み方

全文が262の漢文で構成されているという特徴を持ちます。一方でどのような背景・現代訳があるのか、理解している方は少ないかもしれません。ここでは般若心経の読み方を紹介します。

般若心経が読まれた場面

般若心経は、お釈迦さまとお弟子たちとの間で起きた出来事を機に説かれたものです。お釈迦さまが霊鷲山というインドの山で三昧という精神統一の状態に入っていました。

その際、お弟子のひとりが「般若の智慧を完成するにはどのようにすればよいか」と観音菩薩に尋ねたことがきっかけです。観音菩薩がお弟子に説いた内容が「般若心経」として現代まで語り継がれています。

般若心経の現代訳

話の中心となるのは、観音菩薩とお弟子による会話です。現代訳では次のような要点があげられます。

お弟子「現世の苦しみから解き放たれるにはどのようにすればよいでしょうか」

観音菩薩「世のすべてには実体がない。あなたがどのように考えるか次第で決まる」

お弟子「私にもできるでしょうか」

観音菩薩「きっとできる」

のちに観音菩薩がお弟子に対して、自由になるための言葉を授けていくのが特徴です。

般若心経の役割

般若心経では、心の支えになる教えを説くとともに、葬儀や法要の場で使われることも多いのが特徴です。ここでは般若心経を唱えられるシーンや役割について解説します。

葬儀の場で唱える

葬儀の場における般若心経では、故人の魂があるべき場所へ向かうことを願って唱えられます。枕経や火葬場など、唱えられるシーンに決まりはなく、僧侶によってタイミングが異なるのがポイントです。

一方で通夜に唱えられる場合もあることから、葬儀の中心になるほど強い意味はないと考えられています。宗派によっても考え方が異なるのも特徴のひとつです。

法要における役割

法要でも使われることがあります。一方で葬儀のときとは意味が異なるため知識として押さえておきましょう。

法要で般若心経を唱える場合、自分の徳を故人へ捧げるといった意図があります。読経による徳によって故人が安心して旅立てるように祈るのが重要です。生前までの感謝を伝えるために祈る、といった意味も含まれています。

般若心経を唱える宗派

基本的に般若心経は、宗派と問わず唱えられる教えです。具体的には真言宗や浄土宗、天台宗などで読経することが多い傾向にあります。曹洞宗においても、般若心経は唱えられる宗派に属するのがポイントです。

一方で唱える慣習がない宗派も存在しており、主に浄土真宗と日蓮宗が該当します。それぞれ「他力本願」や「法華経」といった教えがあり、悟りを開くために般若心経を使うことはありません。

般若心経に欠かせない空の思想

空の思想を重んじる教えが大切と考えられています。世の中をどのように捉えていくのが重要か、現代を生きる人々にも分かりやすい形で語りかけているともいえるでしょう。ここでは般若心経における空の思想を解説します。

「実体のない世の中」がテーマ

空の思想における「空」は「実体がないこと」を意味しています。世の中の事物はすべて変化し続けていることを受け入れつつ、変化にうまく対応していくためには何が必要かというテーマで構成されています。

教えの中では、物事の本質に目を向け、自分を強く持って生きることを大切にしています。変化に惑わされて方向性を見失わないように注意する教えとも考えられるでしょう。

既存の価値観に執着しない

空の思想では、特定の考え方や価値観への執着を持つ必要はないと説いています。実体がないというのが、決まった形や発想などは存在しないことを意味するためです。

現在価値があると考えられているものも、時代が異なればまったく意味のないものであったように、常識は人々の心が勝手に決めているということも示唆しています。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

般若心経とは、世のすべては実体を持たないものであると説いたものです。曹洞宗においては、自分の徳を故人に捧げるという役割があります。空の思想を重んじ、執着から解放されるのが重要だと説くのが特徴です。

葬儀に関する知識・疑問を知りたい場合は「小さなお葬式」までご相談ください。専門スタッフが、お客様の疑問を解決いたします。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

一日葬とは、通夜をはぶいた葬儀形式のことです。ホゥ。