葬儀には、故人との最後の別れを惜しむために遺族や親族、知人が集まります。しかし「身内だけで和やかにお別れをしたい」という理由から、限られた家族や親族だけで執り行う家族葬が増えてきています。

その中で「家族葬でも香典返しは必要なのだろうか」と不安に思っている人もいるでしょう。家族葬は、参列する人数が少ない形式のため一般葬とはマナーが異なる場合もありますが、家族葬でも香典をもらう場合はお返しをしっかり用意します。

そこでこの記事では、家族葬の香典返しの方法やマナーについてご紹介します。予算や品物の選別に悩まないよう、しっかりとポイントをおさえておきましょう。

<この記事の要点>

・家族葬でも香典を受け取った場合は、四十九日の法要を終えた「忌明け」に返礼品を渡す

・香典返しの金額はいただいた香典の半額から3分の1程度が目安で、食品や消耗品が適している

・香典返しにはお礼状を添えて、感謝の気持ちや法要の報告を記す

こんな人におすすめ

家族葬をお考えの方

家族葬の香典返しのマナーを知りたい方

香典返しに添えるお礼状の書き方を知りたい方

家族葬における香典返しのマナー

葬儀で香典を受け取ったら、返礼品を用意するのが一般的です。家族葬の場合はどのようなマナーがあるのでしょうか。香典を用意してくれた方にお礼の気持ちが伝わるよう、マナーを守って返礼品を用意するようにしましょう。

香典返しは忌明けに渡す

香典返しは弔事が無事に終わったことを知らせる意味もありますので、四十九日の法要を終えた「忌明け」に渡します。法要から2週間以内に相手の手元に届くようにするのがマナーです。葬儀からお返しをするまで期間が空いているので、余裕を持って返礼品を用意することができます。このあとご紹介する相場を参考にして品物を選びましょう。

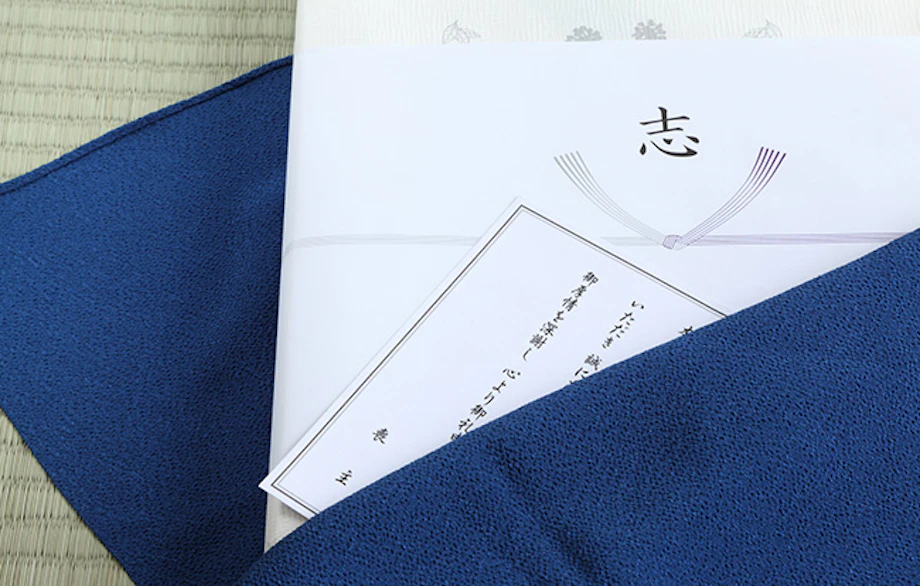

のし紙は一般葬と同じにする

宗教や地域によって多少の差はありますが、家族葬の場合も一般葬と同じのし紙をつけて香典返しを渡します。

のし紙の水引は、白と黒または白と黄色の結び切りが描かれているものを選びましょう。表書きはどの宗教でも使える「志」を上段に書くことが一般的ですが、仏式では、あえて忌明けを意味する「忌明志」「満中陰志」を使うこともあります。

神式では「偲び草」や「茶の子」と書きます。キリスト教は宗派により異なり、カトリックは「偲び草」プロテスタントは「昇天記念」とします。のし紙の種類は地域や宗教によって違うため、注意して慣習に合ったものを選ぶようにしましょう。

お礼状を添える

香典返しを送る際は、品物にお礼状を添えるようにしましょう。お礼状の内容は宗教によって異なる場合がありますが、一般葬と家族葬で異なることはありません。

一般的には「葬儀に参列してもらったことへの感謝の気持ち」「四十九日の法要が終わったことの報告」「供養のしるしとして返礼品を贈ること」などを記します。家族葬だからといって省略せず、しっかりと文章で伝えることがマナーです。

<関連記事>

葬儀での香典返しのマナーは?金額相場・品物・香典返しなしの場合などを解説

そもそも家族葬で香典を受け取っても問題ない?

家族葬は、一般葬よりも小規模で執り行われます。親しい友人などを除いて、知人や会社関係者といった人は参列しないのが特徴です。参列者が少ないため、受付などの対応が減るメリットがあります。故人とのお別れをゆっくりできる家族葬では、喪家の負担を減らすためにも香典を辞退するのが一般的です。

しかし香典を受け付けている場合もあるため、参列する際は前もって確認し、念のため香典を持参するとよいでしょう。香典を受け取った場合は「お返しをすること」辞退された場合は「無理に渡さないこと」がマナーとなっていますので、注意が必要です。

小さなお葬式で葬儀場をさがす

宗教による香典返しの考え方の違い

いただいた香典に対して返礼品を贈るというのは、仏教の習慣です。キリスト教や神道式で行われる葬儀の場合、香典返しは一般的ではありません。しかしキリスト教では三十日目の追悼ミサや召天記念日、神道式では五十日祭に忌明けとして返礼品を贈ることもあります。

家族葬の香典返しにかける金額

香典を受け取ったらお返しをするのが通例ですが、相場が明確に決まっているわけではありません。香典としていただいた金額の半額から3分の1程度を返すのが一般的とされています。

香典返しは四十九日を終えたあとの「忌明け」に贈るのが一般的でしたが、最近では葬儀当日に渡す「即日返し」が増えてきています。即日返しでは、香典の金額ごとに返礼品をいくつも用意しておくのが難しいため、2,000円~3,000円程度の同じ品物を渡すことが定番です。

ただし、香典の半額に満たないような返礼品の場合は、差額分の品物を忌明けに改めて贈るようにしましょう。

小さなお葬式で葬儀場をさがす

香典返しで渡す品物は?

香典返しの相場が分かったところで、返礼品として適切なものをご紹介しましょう。人が亡くなるということは、おめでたいことではありません。そのため、返礼品もあとに残さないようなものが選ばれています。食品や消耗品といった、食べたり使ったりしたらなくなるものを選ぶのがおすすめです。

食品の具体的な例としてはお茶やお菓子、海苔、麺類、調味料など日持ちするものが好まれます。ただし、昆布やかつお節などの縁起物は不適切なので避けましょう。消耗品ではタオルや石鹸、洗剤、寝具などがよく選ばれます。また予算に合った商品が載っていることや、渡した相手が好きなものを選べることから、カタログギフトの利用も増えてきています。

即日返しをする場合の注意点

香典返しは忌明け後に送るのが一般的ですが、最近では葬儀当日にお返しをする「即日返し」が増えています。家族葬の場合では、香典を受け付けていないことが多くありますが、香典を受け付けている場合は即日返しをすることもあります。即日返しをする場合に注意しておきたいポイントをまとめましたのでご紹介します。

受け取った香典の額によっては香典返しを用意する

香典返しの準備は喪家にとって大きな負担となりますが、即日返しで喪家の負担を軽減させることができます。しかし、受け取る香典の額を予想できるわけではありません。数種類のお返しを用意するのは難しいので、2,000円~3,000円という相場に合わせた品物を用意するのが一般的です。

受け取った香典の額が大きく、即日返しだけではお礼として足りないと思われる場合は、忌明け後に改めて香典返しを贈るようにしましょう。受け取った香典の半分の額から当日渡した品物代を差し引いた金額で、返礼品を選び直します。

タイミングは違っても、受け取った香典の額に合わせて香典返しを用意することでしっかりとお礼が伝わるでしょう。

会葬御礼とは別に渡す

会葬御礼とは、お通夜や葬儀に参列していただいたことへの感謝の気持ちとして渡す品物のことをいいます。参列者全員に同じものを受付や葬儀後に渡します。500円~1,000円程度のハンカチやお茶といった品物、お清めの塩、お礼状を一緒に渡しましょう。香典の返礼品を即日返しで用意する場合でも、会葬御礼は別に用意します。

<関連記事>

簡単に作成できる!会葬礼状の例文と作成方法

小さなお葬式で葬儀場をさがす

香典返しに添えるお礼状の書き方

香典返しには、感謝の気持ちを表すお礼状を添えます。次は、お礼状の書き方やお礼状に関するマナーについてご紹介します。相手に失礼ないように感謝の気持ちを伝えるようにしましょう。

句読点を使わない

普段文章を書く際には「、」や「。」といった句読点を使いますが、縦書きの紙に筆で書かれることの多かったお礼状では句読点を使わないのがマナーです。また、句読点には文章を区切るという意味があります。お礼状には「法事がスムーズに進むように」という意味を込めて、途切れるような意味合いをもつ句読点は使いません。

季節の挨拶は使用しない

手紙の書きだしには「陽射しが春めいてまいりました」や「新緑が目にしみて」といった季節の挨拶を書くことが多くあります。しかし、お礼状を書くときには季節の挨拶は使用しません。その代わり、文章の始まりと終わりに「拝啓・敬具」「謹啓・謹白」といった頭語・結語を使用します。

忌み言葉を使用しない

忌み言葉とは、縁起が悪いことを連想させる言葉のことをいいます。葬儀でも、喪主の挨拶や遺族への挨拶に忌み言葉は使いません。お礼状でも同様に避けるのがマナーです。

忌み言葉の例として「重ね言葉」というものがあります。不幸が繰り返されることを連想してしまうため「ますます」「たびたび」「いよいよ」「重々」といった重ね言葉は使わないようにしましょう。また「死去」といった死を直接的に表す言葉を使うのではなく「永眠」や「他界」といった言葉を使うようにします。

<関連記事>

葬儀に出席する際に覚えておきたい忌み言葉の言い換え

香典返しのお礼状の例文

香典返しに添えるお礼状として相応しい例文をご紹介します。自身の状況に合わせて書き換えるなどして、活用してみましょう。

【例文1】

謹啓 先日の父〇〇の葬儀に際しましては ご厚志を賜りまして誠にありがとうございました 〇月〇日(戒名)の四十九日の法要を終えることができました 生前に賜りましたご厚情に改めて感謝申し上げます 供養のしるしに心ばかりの品をお送りいたしますのでご受納ください 略儀ではございますが書中にてご挨拶申し上げます 謹白

【例文2】

拝啓 先般父〇〇の永眠に際しましてお心遣いを賜りお礼申し上げます おかげさまで〇月〇日に四十九日の法要を済ませることができました 生前故人へのひとかたならぬご厚に感謝いたします 心ばかりの品を供養のしるしとしてお送りいたしますのでお納めくださいませ 略儀ながら書中にてご挨拶申し上げます 敬具

参考:挨拶状の文例

お返しは不要だと言われた場合はどうすべき?

「香典を辞退します」という意思表示をしていた場合、香典を持参しないのが一般的ではありますが、それでも気持ちとして渡したいという人もいます。その場合、遺族への心遣いとして「お返しは不要なので受け取ってください」と言われることもあるかもしれません。お返しが不要だと言われた場合は、どのような対応をするのがよいのでしょうか。

「お返しは不要」と言われた場合は、お礼状のみを送るのが通例です。不要だと言われても香典返しを送っても構いませんが、香典を用意してくれた人の心遣いを受け取るようにしましょう。できるだけ早い段階でお礼状を送り、感謝の気持ちを伝えることが大切です。

小さなお葬式で葬儀場をさがす

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

家族や親族といった身内だけで行う家族葬では、香典を受け取らないことが多くあります。しかし、全てのケースで香典が無いわけではありません。香典を受け取る場合はお礼が必要になります。

一般葬でも家族葬でも、香典返しのマナーは同じです。香典をいただいたら、香典の額の半分から3分の1の額で返礼品を用意し、忌明けから2週間以内に贈りましょう。記念品とならない食品や消耗品を選ぶのがポイントです。

お礼状も忘れずに添えて、しっかりと感謝の気持ちを伝えることが大切です。お返しが不要だと言われたら、お礼状だけ早めに送りましょう。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

全ての箇所を自筆する普通方式の遺言書を「自筆証書遺言書」と呼びます。ホゥ。