「もしものときに備えて葬儀費用を準備したい」と考えたときに、気になることのひとつが葬儀費用の相場でしょう。いくらくらい用意しておけばよいのか分からず悩んでいる方もいるのではないでしょうか。葬儀費用の相場は葬儀の規模や執り行う地域によって異なるものです。

そこでこの記事では、葬儀費用の全国平均や地域別の相場を解説します。葬儀費用の内訳や費用を抑える方法も紹介するので、必要な金額をイメージしやすくなるでしょう。

<この記事の要点>

・全国平均の葬儀費用は約127万円で、地域によって相場が異なる

・葬儀形式によって費用が変わり、一般葬の相場は約191万円、直葬は約36万円

・葬儀費用を抑えたい方は、自治体の補助金を調べたり生前相談をする

こんな人におすすめ

全国平均・地域別の葬儀費用の相場はいくらか知りたい方

葬儀形式ごとの平均相場を知りたい方

葬儀費用を相場よりも抑えるための方法を知りたい方

葬儀費用の相場や全国平均はいくら?

葬儀費用を準備する、あるいはいくらくらいかかるか把握するにあたり、葬儀費用の相場を知っておくことは大切です。葬儀には地域性があり、必要な費用も地域ごとに異なることがあります。ここでは、葬儀費用の全国平均と地域別の相場を見てみましょう。

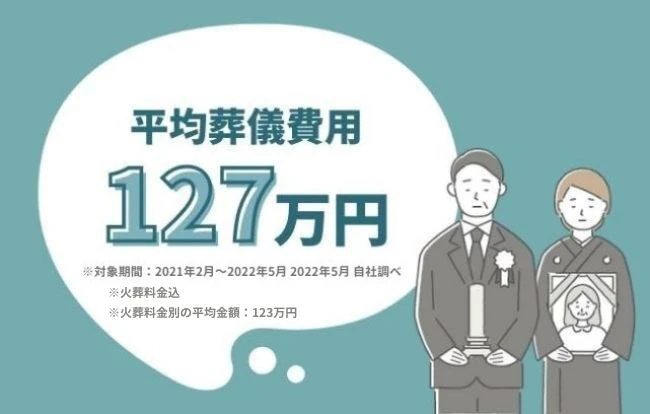

葬儀費用の全国平均は約127万円

小さなお葬式が行った調査では、葬儀にかかる費用の全国平均は約127万円※という結果になりました。(※対象期間:2021年2月~2022年5月 2022年5月 自社調べ。火葬料金を含む)この金額を見ると昔ながらのスタイルを簡略化せずに行う一般葬が日本の葬儀の主流だと考えられるでしょう。しかし、近年は小規模な家族葬や直葬などを希望する方も増えています。この全国平均額は今後減っていくかもしれません。

北海道・東北:約146万円

小さなお葬式が行った調査では、北海道・東北地方における葬儀費用の平均金額は約146万円※という結果になりました。(※対象期間:2021年2月~2022年5月 2022年5月 自社調べ。火葬料金を含む)

北海道では香典返しに半返しをしなかったり、香典を渡すと領収書を渡されたりという独特な風習があります。霊柩車を使わずに、参列者と同じバスに乗せることもあるようです。また、葬儀の前に火葬が行われたり、通夜が重視されたりと、ほかの地域からの参列者は驚いてしまうこともあるでしょう。

東北の葬儀は地域差が大きく、ほかの地域では簡略化されている法要をしっかり行うところもあります。北海道と同様に前火葬や骨葬を行ったり、焼香に小銭を添えたりする地域があったりと地域性の強い葬儀もあるでしょう。

関東:約135万円

小さなお葬式が行った調査では、関東地方における葬儀費用の平均金額は約135万円※という結果になりました。(※対象期間:2021年2月~2022年5月 2022年5月 自社調べ。火葬料金を含む)

関東では通夜ぶるまいや精進落としを行うのが一般的です。相場が全国平均より高いのは、その風習が影響しているのかもしれません。地域によっては入院見舞いに行けなかった場合、香典とは別に通夜見舞いを渡したり、納棺のときに参列者が豆腐を少しずつ食べる習慣が残っていたりします。

中部:約139万円

小さなお葬式が行った調査では、中部地方における葬儀費用の平均金額は約139万円※という結果になりました。(※対象期間:2021年2月~2022年5月 2022年5月 自社調べ。火葬料金を含む)

中部ではほかの地域に比べて香典を多く包む傾向があります。地域によっては、香典とは別に「御淋見舞(おさびしみまい)」として参列者が遺族にお金や品もの(線香やまんじゅうなど)を渡したり、喪主が白装束を着用したりすることもあるでしょう。冠婚葬祭にお金をかける地域があることも関係してか、相場は全国平均よりも約12万円高い結果となりました。

近畿:約118万円

小さなお葬式が行った調査では、近畿地方における葬儀費用の平均金額は約118万円※という結果になりました。(※対象期間:2021年2月~2022年5月 2022年5月 自社調べ。火葬料金を含む)

近畿では通夜ぶるまいを行わない地域があります。関東とは対照的な風習が、相場が低い要因のひとつかもしれません。一部の地域では香典袋の水引は黒白ではなく黄白を使うこともあるようです。自宅からの出棺は窓や中庭から行う場合もあります。

中国・四国:約114万

小さなお葬式が行った調査では、中国・四国地方における葬儀費用の平均金額は約114万円※という結果になりました。(※対象期間:2021年2月~2022年5月 2022年5月 自社調べ。火葬料金を含む)

中国地方では通夜ぶるまいを遺族や親族のみに行う地域があります。相場が全国平均よりも約13万円低くなっているのは、近畿と同様にこのことが影響しているのかもしれません。葬儀が終わったときと出棺のときに打楽器を叩いたり、枕団子を4個飾ったりする地域もあります。

四国ではお布施の金額がほかの地域より比較的低いようです。中国地方同様、通夜ぶるまいは近親者のみに行う地域もあります。

九州・沖縄:約116万円

小さなお葬式が行った調査では、九州・沖縄地方における葬儀費用の平均金額は約116万円※という結果になりました。(※対象期間:2021年2月~2022年5月 2022年5月 自社調べ。火葬料金を含む)

九州では、出棺前などに故人と最後の食事をする出立ちの膳を行う地域が多いようです。通夜ぶるまいの代わりにお菓子などを配る風習もあります。相場は全国平均よりも約11万円低い結果となりました。通夜ぶるまいなどで大きな会場を借りる必要がないことによる影響もあるのかもしれません。

一般的な葬儀形式の種類

葬儀形式にはさまざまな種類がありますが、ポピュラーな一般葬のほかに家族葬や一日葬、直葬があることはご存じでしょうか。ここからは、それぞれの葬儀形式の特徴を紹介します。どの形式で葬儀を執り行うか迷っている方は参考になるかもしれません。

一般葬

一般葬はお通夜と葬儀・告別式を別の日に行います。30名以上が参列する比較的大きな規模の葬儀が一般葬です。職場の同僚や知人も参列することが多いので、経験したことがある方も多いでしょう。

必要な時間や人員も多く、広い会場が必要なため、費用は高額になることもあります。長い間日本の主流になっている形式なので、葬儀の形式を決める際に親族などから理解を得やすい形式だといえるでしょう。華やかに故人を見送りたい場合にも向いています。

家族葬

家族葬の流れは一般葬とさほど変わりません。参列者が5名~30名程度と規模が小さいのが大きな違いです。故人の家族や親族、親しい関係の知人が参列することが多いでしょう。

小規模の葬儀になるため、飲食接待費や施設利用料にかかる費用を抑えられます。大規模な葬儀では遺族も忙しくなりがちですが、家族葬は故人との最期の時間を親しい方々とゆっくり過ごせるのも特徴です。

一日葬

一日葬は、その名のとおり1日で葬儀・告別式から火葬までを執り行います。一般葬や家族葬と違い、お通夜を行わないため時間や費用の負担をより軽減できる形式です。多忙な方や高齢で2日間の参列が難しい方がいる場合にも向いているでしょう。

家族葬同様、故人の家族や親しい知人の参列が多い形式ですが、人数は5名~15名程度とさらに少なくなります。

直葬

直葬では火葬のみを行います。そのため、葬儀社によっては火葬式と呼ぶ場合もある葬儀形式です。お通夜や葬儀・告別式を執り行わないため、施設利用料や飲食接待費などがほとんどかかりません。ほかの葬儀形式より費用を大きく抑えられるので、金銭面に不安がある方にもおすすめです。

参列者が高齢で長時間参列するのが難しい場合や、最低限の葬儀形式を希望する場合にもよいでしょう。参列者の人数は1名~10名程度です。

小さなお葬式で葬儀場をさがす

葬儀形式で費用が変わる?葬儀形式ごとの平均相場

どの葬儀形式を選ぶかによって必要な費用は変わります。どれくらいの規模の葬儀にするのか、通夜や告別式を執り行うのかなどを迷っている場合は、葬儀形式ごとの平均相場を知ることも大切です。ここからは、それぞれの葬儀形式にかかる費用の平均相場を解説します。

一般葬の相場:約191万円

小さなお葬式が行った調査では、一般葬にかかる費用総額の全国平均は約191万円※という結果になりました。(※対象期間:2021年2月~2022年5月 2022年5月 自社調べ。火葬料金を含む)一般葬を執り行う場合は200万円程度必要だと認識しておくとよいでしょう。

葬儀の規模が大きい一般葬は、施設利用料や飲食接待費が膨らみやすい葬儀形式です。参列者の人数が増えればより広い葬儀会場が必要になり、飲食接待費も増えるので、全体の費用は葬儀規模に比例して高額になっていきます。

家族葬の相場:約110万円

小さなお葬式が行った調査では、家族葬にかかる費用総額の全国平均は約110万円※という結果になりました。(※対象期間:2021年2月~2022年5月 2022年5月 自社調べ。火葬料金を含む)オプションなどを控えれば、100万円程度に収めることもできるでしょう。

家族葬は葬儀の規模が小さくなるため、一般葬と同様に通夜や告別式を行っても費用は安く抑えることが可能です。葬儀の内容がほとんど同じ一般葬と約80万円の差が出るのは、葬儀会場が小さくなったり、飲食接待費が少なかったりすることが影響していると考えられます。

一日葬の相場:約45万円

小さなお葬式が行った調査では、一日葬にかかる費用の全国平均は約45万円※という結果になりました。(※対象期間:2021年2月~2022年2月 2022年3月 自社調べ。火葬料金を含む)費用が大幅に抑えられている理由は、葬儀の日数が1日だということが大きいでしょう。

お通夜を行わない一日葬は、施設利用料やご遺体を安置する安置室使用料、ドライアイス料金などさまざまなものが、一般葬や家族葬より1日分少なくなります。参列者も限られるので飲食接待費や返礼品も用意する量が減らせるでしょう。

直葬の相場:約36万円

小さなお葬式が行った調査では、直葬にかかる費用総額の全国平均は約36万円※という結果になりました。(※対象期間:2021年2月~2022年5月 2022年5月 自社調べ。火葬料金を含む)

ご遺体の火葬のみを行う直葬の費用は葬儀形式の中でも手頃です。一般葬と比べて150万円~160万円程度、家族葬と比べて70万円~80万円程度低くなります。通夜や告別式に必要な施設利用料や祭壇、司会スタッフなどが不要になることが、費用を抑えられる大きな要因でしょう。

<関連記事>

葬儀の種類一覧|あなたに合った葬儀形式は?

葬儀費用の内訳とは?

葬儀費用は「葬儀一式費用」「飲食接待費用」「寺院費用」の3つによって構成されます。その中でも葬儀一式費用が占める割合は大きく、葬儀を執り行うにあたり必要不可欠な費用です。ここからは、それぞれの費用の目安と、どのようなものが含まれるのかを解説します。

葬儀一式費用

葬儀一式費用の全国平均は約86万円※です。葬儀費用全体の全国平均は127万円※なので、その約7割が葬儀一式費用にあてられていることがわかります。(※対象期間:2021年2月~2022年5月 2022年5月 自社調べ。火葬料金を含む)

葬儀一式費用はご遺体の安置や搬送にかかる費用、お通夜、葬儀・告別式、火葬といった一連の流れに必要なものの費用です。祭壇費や人件費、施設利用料などもこの費用に含まれます。

祭壇の相場は30万円~120万円です。ほかにも霊柩車や棺など、選ぶものによって費用が大きく変わる項目が多いのがこの葬儀一式費用でしょう。故人のためによいものを準備したくなりますが、際限なく選んでいると総額が高額になってしまう場合があるので注意しましょう。

飲食接待費用

通夜や告別式の参列者に対してふるまうものの費用が飲食接待費用です。飲食代は通夜後の通夜ぶるまいや火葬後の精進落としの費用、接待費には遠方から足を運んだ方の宿泊費や香典返しの費用などが含まれます。

全国平均は約16万円※です。(※対象期間:2021年2月~2022年5月 2022年5月 自社調べ)飲食代は参列者1人に対し4,000円程度で見積もるとよいでしょう。自分で手配することもできますが、葬儀社に任せることも可能です。参列者の人数によって金額が左右される費用であることを覚えておきましょう。

寺院費用

読経料や戒名料、御膳料、お車代などを含めた寺院費用の相場は約26万円※です。(※対象期間:2021年2月~2022年5月 2022年5月 自社調べ)葬儀費用の中では抑えることが難しい費用でしょう。

読経は菩提寺の僧侶や葬儀社に手配してもらった僧侶に、通夜から火葬まで依頼します。御膳料は、僧侶が通夜ぶるまいや精進落としなどを辞退したときに渡すものです。

お布施として渡す金銭は、地域によっては相場よりも多く包むこともあるため注意しましょう。わからない場合はその地域に住む親族や葬儀社に聞いておくと安心です。

葬儀費用を相場よりも抑えるための方法

葬儀費用は相場を目安に用意していても、さまざまな事情で追加が必要になることもあります。予算を超えてしまうこともあるかもしれません。しかし経済的な理由などで、葬儀費用をできるだけ抑えたい方もいるでしょう。ここからは、葬儀費用を相場より抑える方法を解説します。

葬儀費用を相続税の控除対象として申請する

葬儀に必要な費用は相続税の控除対象になります。たとえば、遺体の搬送費、お布施、葬儀や納骨のための費用は控除対象です。場合によっては、遠方に住む親族の交通費や宿泊費が控除対象として認められることもあるでしょう。一方で、香典返しや墓地の購入などにかかる費用、法事や法要にかかる費用は控除対象になりません。

判断が難しいと感じる方もいるでしょう。その場合、国税局電話相談センターなどに相談することが可能です。

(参考:『国税庁 相続財産から控除できる葬式費用』)

<関連記事>

葬儀費用で相続税から控除できる費用とできない費用とは?

自治体の補助金を確認する

国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は、申請することで自治体の補助金を受け取れます。申請方法や金額は自治体などによって異なるため、事前に調べ忘れずに申請しましょう。補助金の相場は約3万円~7万円程度です。

遺族が生活保護を受給している場合や、生活保護を受給していた方の葬儀を遺族以外が手配する場合は「葬祭扶助制度」を利用できることもあります。最低限の葬儀費用が支給されるので、葬儀形式は直葬になることが一般的です。

生前相談を行う

生前相談を行うことでも費用を抑えられる可能性があります。本人の希望を知らずに葬儀の準備をすると、大切な方のためにできる限りのことをしたいと、費用が高額になってしまうこともあるでしょう。しかし、その中には、実は本人は希望しない内容も含まれるかもしれません。

本人の望みを把握できていれば、必要なものを過不足なく準備することが可能です。その結果、高額になってしまった場合は、本人も納得するように相談しながら内容と費用を調整できます。その葬儀に必要な費用も試算できるため、計画的な準備も可能になるでしょう。

<関連記事>

後悔しない葬儀社の選び方について徹底解説!選び方のポイント・タイミングは?

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

葬儀費用は葬儀の規模や地域によって大きな差が出ることもあるので、地域や希望する葬儀形式から事前に試算しておくと安心です。

少しでも費用負担を抑えるためには、相続税の控除対象として申請したり、自治体の補助金が利用できないか調べたりしてみましょう。本人がどのような葬儀を希望するのか生前相談するのもおすすめです。

葬儀は故人と遺族、どちらも納得できる葬儀形式を選択したいものですが、経済的な事情でそれが難しいと感じることもあるでしょう。小さなお葬式ではさまざまな葬儀プランを用意しております。希望する葬儀の形をあきらめる前に、ぜひ一度、小さなお葬式へご相談ください。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

全ての箇所を自筆する普通方式の遺言書を「自筆証書遺言書」と呼びます。ホゥ。