葬儀費用は決して安い金額ではなく、経済的な負担になることもあるでしょう。中には、相続財産を葬儀費用にあてようと考える方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、葬儀費用を相続財産から支払う方法についてご紹介します。葬儀費用のうち相続税の控除対象となるのは何か、相続を放棄した場合どのように葬儀費用を支払うのかといった疑問も解決できるので、相続財産を葬儀費用として上手に利用できるようになるでしょう。

<この記事の要点>

・相続人が葬儀費用を支払う義務はないが、家族や親族で分担することもある

・相続財産から葬儀費用を支払うと相続税の節税効果が期待できるが、控除対象とならない費用もある

・相続を放棄する場合でも、相続財産から葬儀費用を支払うことはできる

こんな人におすすめ

葬儀費用の相場や全国平均が気になる方

葬儀形式ごとの平均相場を知りたい方

葬儀費用を相場よりも抑えるための方法を知りたい方

葬儀費用は相続人が支払わないといけない?

葬儀費用は決して安くはありません。誰が支払うのか決めておかないと、葬儀が終わったあとに家族や親族の間でトラブルに発展するかもしれません。また、「葬儀費用を支払うのは相続人」と考えている方もいるでしょう。ここでは、相続人が葬儀費用を支払う必要があるかどうかついて解説します。

葬儀費用の支払いは責務ではない

葬儀費用は相続人が相続する債務ではないので、相続人が支払わなければならないという決まりはありません。それでは、誰が支払うのでしょうか。法律では明確にされていませんが、一般的な慣例として喪主が負担すべきと考えられています。喪主になるのは長男の場合が多く、結果的に相続人が支払うことも多いでしょう。

ただし、喪主ひとりが葬儀費用をすべて負担する必要はありません。中には、故人の家族や親族たちが話し合って負担の割合を決める場合もあるようです。

葬儀費用は高額のため支払い方法の検討が必要

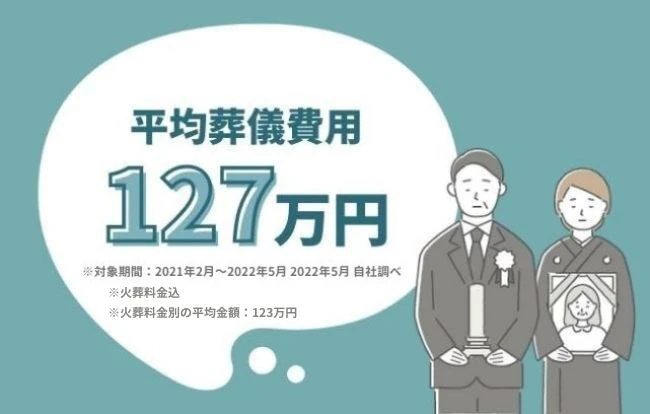

葬儀費用は一般的に数十万円から数百万円かかります。葬儀会社にすべて任せてしまったり高額な戒名料を支払ったりすると、当初の予算をオーバーする場合もあります。多額の葬儀費用を一度に支払える相続人がいるとは限りません急なことで用意するのが難しいという方がほとんどでしょう。

そのような場合、相続財産から葬儀費用を支払うのもひとつの方法です。ただし、ほかの相続人に黙って相続財産を使うと、トラブルの原因になります。葬儀費用の支払い方法についてはきちんと話し合いをする必要があります。

相続財産から葬儀費用を支払う場合のポイント

葬儀費用は多額で負担が大きいため、相続財産から支払いたいと考える方もいるのではないでしょうか。実は、自分の資産に手をつけなくてよいこと以外にもメリットがあります。ここでは、相続財産から葬儀費用を支払う際のポイントについて解説します。

葬儀費用を相続財産から支払うメリット

相続財産から葬儀費用を支払うと、相続税の節税効果があります。葬儀費用として支払った金額は相続財産から控除されるので、課税対象となる額が減り、相続税を抑えることが可能です。故人の遺産が多額で相続税が心配という方は、相続財産から葬儀費用を支払うことで相続税が減らせるかもしれません。

ただし、いくつか注意すべき点があります。葬儀にかかる費用の中には控除対象にならないものがあり、控除対象でない費用は相続財産から差し引くことができません。葬儀費用を支払う方が負担しなければならない場合もあるので注意しましょう。

相続税法での葬儀費用の定義とは?

相続税を計算する際には、相続財産から債務を差し引き、残った金額に課税されます。一方、葬儀費用は故人が亡くなったあとにかかる費用なので、債務ではありません。ただし、相続税を計算する際に葬式費用は相続財産から差し引けると定められています。葬儀にかかる費用すべてが控除対象になるわけではないことに注意しましょう。

また、相続財産から債務や葬式費用を差し引きできる方の条件も決められています。条件を満たしていない方は葬儀費用を控除することはできません。

参考:『No.4126 相続財産から控除できる債務』 - 国税庁

小さなお葬式で葬儀場をさがす

相続税の控除対象

葬儀費用の中には相続税の控除対象となるものがあります。葬儀費用を控除すれば、相続税の節税につながります。ただし、控除対象について詳しく知らないと、上手に利用できないかもしれません。ここでは、相続税の控除対象について解説します。

お通夜や葬儀にかかった費用

お通夜や葬儀にかかる費用は控除対象になりますが、内容やプランによって金額が異なります。ここでは、一般葬を執り行う際の内訳と相場をご紹介します。

| 内訳 | 相場価格 |

| 式場使用料 | 公共が運営する式場は数万円、民間の葬儀会社の式場は約10万円~30万円 |

| 葬儀の装飾やお供えものにかかる費用 | 位牌 1万円~3万円(漆の位牌)。ただし、白木位牌のみ控除対象。本位牌は控除対象外 |

| 参列者を案内するための看板 3,000円~5,000円(設置料を含む) |

|

| 遺体の枕元に供える枕花代 約2万円 |

|

| 祭壇や会場を装飾する供花代 一対で約2万円。ただし、参列者負担分は控除対象外 |

|

| 遺影写真代 葬儀会社に依頼すると2万円~3万円程度 |

|

| 葬儀の備品 | 祭壇 30万円~120万円 |

| 焼香に必要な道具一式 約5,000円 |

|

| 棺桶 桐の合板の棺桶は3万円~8万円。布張りの棺桶は7万円~15万円 |

|

| ドライアイス料金 1日8,000円~1万円 |

|

| 飲食接待費用 | 参列者にふるまう飲食費用 1食あたり2,000円~5,000円 |

火葬や納骨にかかった費用

火葬や納骨にかかる費用のうち、控除対象となるのは以下の項目です。相場とあわせてご覧ください。

| 内訳 | 相場価格 |

| 火葬場の使用料金 | 公営の火葬場は数千円~5万円。民間の火葬場は5万円~15万円 |

| 参列者のための送迎バス | 約1万5,000円が目安。基本料金に移動距離に応じて料金が加算されるのが一般的 |

| 骨壺・骨箱費用 | 1万円~5万円 |

遺体や遺骨の運搬費

病院や介護施設から自宅や葬儀場に遺体を運搬する際にかかる費用も控除対象です。多くの場合、運搬費は遺体を引き取りに行く距離と目的地まで送り届ける距離を合計した距離をもとに算出されます。相場は10キロメートル以内なら1万2,000円~2万円で、10キロメートル増えるごとに2,000円~5,000円加算されることが多いようです。

運搬費には遺体保存のためのドライアイスや棺といった備品の料金、約4万円も含まれます。また、霊柩車の使用料の相場は10キロメートル以内なら1万3,000円~5万円です。距離に応じて加算される場合もあります。

お布施、僧侶に渡すお金

式場で読経していただいた僧侶に渡すお布施や戒名料は控除対象です。僧侶に対する感謝の気持ちやお寺のご本尊へのお供えものなので、決まった料金はありません。地域や宗派によっても相場は異なります。

準備した金額に不安がある方は、葬儀会社のスタッフに相談するのもひとつの方法です。また、お寺に直接聞いても失礼にはならないので、問い合わせてみてもよいでしょう。

葬儀をお手伝いしてくれた方への心付け

葬儀の受付をしてくれた親族や友人、葬儀場の担当スタッフや遺体の運搬をしたスタッフに対して渡す心付けも控除対象になります。遺体を丁寧に扱ってくれたことに対する感謝の気持ちを込めて渡しましょう。金額に決まりはありませんが、約3,000円~1万円が相場のようです。

ただし、公営の葬儀場や火葬場のスタッフは公務員という扱いになります。心付けを渡すことは禁止されているので、注意しましょう。

相続税の控除対象にならない費用

葬儀にかかった費用でも、控除対象として認められないものもあります。たとえば、香典返しや墓地・墓石の購入費、初七日や法要の費用は控除対象にはなりません。ここでは、控除対象にならない費用についてご紹介します。

香典返しの費用

一般的に、香典返しの費用は相続税の控除対象外になります。香典は参列者が遺族に対して渡す金品なので、相続財産には該当しないためです。

また、香典の有無にかかわらずお通夜や葬儀に参列していただいた方に渡す会葬御礼の費用は、香典返しをすれば控除対象になります。ただし、香典返しを行わなかった場合、会葬御礼が香典返しと見なされ控除対象外となるので注意しましょう。

墓石・墓地の購入費用

墓石の購入費用や墓地の借用にかかる費用は、相続税の控除対象外です。ただし、生前に購入していた場合は相続財産となり、お墓は課税対象には含まれません。その分が節税できるため、墓地の借用や墓石の購入を考えている方は生前に購入したり借用を開始したりすることをおすすめします。

<関連記事>

終活でお墓を準備するには?メリットや選び方のポイント

初七日などの法要にかかった費用

葬儀が終わったあとも、初七日や四十九日法要を執り行う必要があります。ただし、これらの法要にかかる費用は相続税の控除対象外です。基本的に、お通夜から火葬までの過程に直接かかわらない費用は控除対象にはならないと考えましょう。

納骨に関しても注意が必要です。葬儀で納骨する場合は控除対象になりますが、納骨の法要を執り行う際にかかる費用は控除対象外になります。

小さなお葬式で葬儀場をさがす

葬儀費用を相続財産で支払うための方法

葬儀費用を用意するのが難しい方や相続税の節税を考えている方の中には、葬儀費用を相続財産から支払おうと考える方もいるでしょう。ただし、相続財産を使うにはきちんとした手順を踏む必要があります。ここでは、葬儀費用を相続遺産で支払う方法について解説します。

相続人全員に連絡し、了承をもらう

相続財産から葬儀費用を支払う場合、相続人全員に連絡して了承をもらいましょう。相続人が葬儀費用を支払う方だけであれば問題ありませんが、相続人は複数存在するケースがほとんどです。葬儀費用を支払うことで相続財産が減ると、相続人全員が受け取れる遺産が減ります。了承を得ずに独断で支払った場合、トラブルを引き起こす原因になるでしょう。

また、忙しいからといって口頭で了承を得ただけの場合、葬儀後に遺産相続の話になった際に「いった」「いわない」で揉めるかもしれません。トラブルを回避するためにも、文章に残しておくとよいでしょう。

銀行などの金融機関に確認を取る

故人の口座から葬儀費用を引き出す場合、金融機関に確認を取らなくてはなりません。故人が亡くなったことを確認した時点で口座は凍結されます。故人の預金は相続財産となり、遺族でも引き出しや解約はできません。葬儀費用のようなまとまった金額を引き出すためには、戸籍謄本や印鑑証明といった必要書類をそろえて提出しましょう。

ただし、申請が受理されても、引き出せる金額には上限があります。一般的には、100万円~150万円程度といわれています。

また、相続人の誰かが独断で引き出そうとすると、相続財産を勝手に使ったと見なされてトラブルに発展する恐れがあります。葬儀費用の支払い方法について相談する際に、預貯金を引き出すこともあわせて説明するとよいでしょう。

相続放棄をした場合、葬儀費用はどう支払うのか?

故人が多額の借金を残した場合、相続を放棄しようと考える方もいるかもしれません。しかし、相続を放棄しても、相続財産を葬儀費用として使うのは可能なのでしょうか。ここでは、相続を放棄した場合に葬儀費用はどのように支払うのか解説します。

葬儀費用は例外として相続財産の使用が可能

相続を放棄する場合でも、相続財産から葬儀費用を支払うことは可能です。民法では相続したと見なされる条件として「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」と定めており、この条件に該当するのではないかと不安に思う方もいるかもしれません。

しかし、過去の判例によると、葬儀費用に関しては相続財産の処分に該当しないとされています。つまり、例外として、相続財産の使用が認められています。

ただし、判例があるからといって、放棄する相続財産を葬儀費用にあてることを奨励しているわけではありません。葬儀費用がどうしても捻出できないといったやむを得ない場合に使用しましょう。

葬儀費用は常識の範囲内に留めよう

相続放棄する場合でも、葬儀費用に関しては相続財産を使用できます。ただし、葬儀費用として認められるのは、社会通念上身分相応の葬儀だった場合です。社会的立場にそぐわないあまりにも華美な葬儀は、相続財産の処分に該当すると見なされる恐れがあるので注意しましょう。

また、場合によっては裁判所や債権者から説明を求められることがあります。きちんと対応できるよう、葬儀費用の領収証や明細書は保管しておきましょう。

小さなお葬式で葬儀場をさがす

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

故人との最後のお別れの場である葬儀にかかる費用は高額になることが多く、遺族にとっては大きな負担になります。相続人が葬儀費用を支払わなければならないという決まりはありません。葬儀費用を用意するのが難しいなら、相続財産から支払うことを考えてもよいでしょう。

小さなお葬式では、専門のスタッフが葬儀に関する疑問にお答えします。相続財産から葬儀費用の支払いを検討している方は、ぜひ小さなお葬式にご相談ください。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

告別式とは、故人と最後のお別れをする社会的な式典のことです。ホゥ。