お勤めいただいた僧侶にお布施をいくら包むとよいのか、迷うことはありませんか。お布施の金額は明確に決まっておらず、勇気を出して直接聞くと、「お気持ちで」と返答されたとの話も聞かれます。

僧侶にお布施を渡す機会は、葬儀の通夜式や告別式でお勤めいただいた時や、四十九日や一周忌などの法事・法要で渡す時などがあります。

この記事では、葬儀や法事・法要でのお布施金額の相場や、金額を抑える方法をご紹介します。葬儀全体の流れについても、あわせて理解を深めておきましょう。

<この記事の要点>

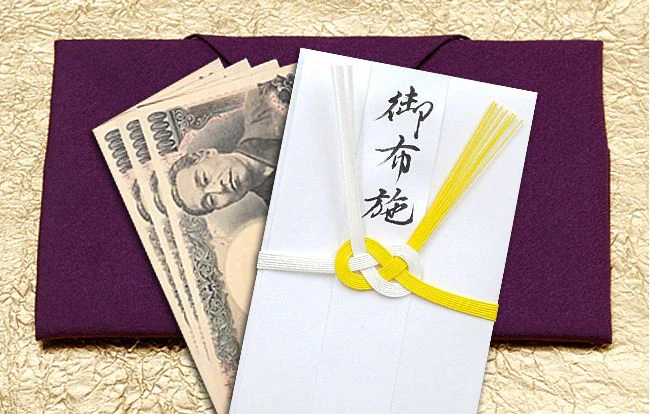

・お布施は現金で直接渡すのではなく、袱紗や切手盆に乗せて渡すのがマナー

・お布施の金額は決まっておらず、地域や寺院によっても異なる

・お布施の全国平均は葬儀で約26万円、法事で3万円~5万円程度が相場

こんな人におすすめ

お布施を渡すタイミングが気になっている人

お布施の内訳が知りたい人

お布施の金額を抑えたい人

【各エリアごとのお布施の相場】

全国(家族葬/直葬/一般葬)

北海道・東北(家族葬/直葬/一般葬)

関東地方(家族葬/直葬/一般葬)

中部地方(家族葬/直葬/一般葬)

近畿地方(家族葬/直葬/一般葬)

中国・四国地方(家族葬/直葬/一般葬)

九州地方(家族葬/直葬/一般葬)

お布施を渡すタイミングや渡し方

「僧侶にお布施を渡すタイミングが分からない」「渡し方のマナーを知りたい」とお考えではありませんか。タイミングには明確な決まりはなく、僧侶が忙しくないときを見計らって渡します。しかし渡し方にはマナーがあるので、気をつけましょう。特に、渡すことで精一杯になってしまい、お礼を言うのを忘れないように注意が必要です。

タイミングに決まりはない

葬儀でお布施を渡すタイミングに明確な決まりはありません。僧侶の忙しくないタイミングを見計らいましょう。おすすめのタイミングは、最初の挨拶時または葬儀終了後の食事会です。しかし僧侶は食事会には参加しない場合もあるので、不安な場合はあらかじめ質問しておきましょう。

渡し方のマナー

僧侶にお布施を渡す際は、下記のマナーに気をつけましょう。

お礼の言葉を述べる

お布施とは、僧侶への感謝を伝えるものです。お布施を渡すマナーに気を取られて、お礼の言葉を忘れてしまうことは避けましょう。特に、僧侶に遠方から足を運んでもらった際には、そのお礼も加えましょう。

<お礼の例文>

本日は母の葬儀に足を運んでいただき、ありがとうございます。

わずかではありますが、お礼です。お受け取りください。

切手盆に載せて渡す

お布施を直接手渡しするのはマナー違反とされています。お布施は切手盆に載せて、僧侶から見て正しい向きになるように差し出します。そして、手で持ち上げ、僧侶に渡します。自宅でお布施を渡す場合は、普段使っているお盆を使用して問題ありません。

お布施以外に渡すものがあれば、このタイミングで同時に渡します。

袱紗に載せて渡す

お盆がない場合は、袱紗(ふくさ)に包んで渡します。袱紗とは、人に渡すお金などを覆うために使う小さな布のことです。

お布施を袱紗に包んだ状態で僧侶に差し出し、袱紗から出して、袱紗の上に置きます。そして、僧侶から見て正しい向きになるように右回りで回し、持ち上げて手渡しします。

お布施以外に渡すものがあれば、このタイミングで同時に渡しましょう。

葬儀費用の相場とお布施が占める金額

小さなお葬式がおこなった調査では、火葬料金を含む葬儀費用の全国平均は約127万円※という結果になりました。ここから火葬料金を除いた平均金額は約123万円※です。そのうちお布施の占める金額は約26万円※という結果になりました。

(※対象期間:2021年2月~2022年5月 2022年5月 自社調べ)

詳しくは下記の記事をご覧ください。

葬儀一式費用なのが明確なのに対して、お布施の金額は「気持ちで」といわれることもあり、不明確になる場合があるでしょう。不安な点は葬儀を行う前に、僧侶や葬儀会社に尋ねることが大切です。

葬儀でのお布施金額 全国相場は約26万円

お勤めいただいた菩提寺(ぼだいじ)の僧侶にお布施を渡す機会は、葬儀の通夜式や告別式と、四十九日法要や一周忌などの法事・法要などがあります。

葬儀でのお布施は、お通夜やその翌日の告別式での読経と、火葬時の炉前での読経を含むお勤めをしていただいた場合の全国平均が、およそ26万円※という結果が出ました。(※対象期間:2021年2月~2022年5月 2022年5月 自社調べ)

この金額には、読経料・戒名料・お車代・御膳料を含んでいます。

| 葬儀でのお布施金額相場 | |

| 全国平均 | 26万円※1 |

| 北海道・東北 | 31万円※2 |

| 関東 | 29万円※3 |

| 中部 | 27万円※4 |

| 近畿 | 24万円※4 |

| 中国・四国 | 21万円※4 |

| 九州・沖縄 | 22万円※4 |

(※1 対象期間:2021年2月~2022年5月 2022年5月 自社調べ)

(※2 対象期間:2021年5月~2022年5月 2022年5月 自社調べ)

(※3 対象期間 2021年2月~2022年3月 2022年4月 自社調べ)

(※4 対象期間:2021年3月~2022年3月 2022年4月 自社調べ)

もっとも金額が少ないのは中国・四国の21万円、一方でもっとも高額だったのは北海道の31万円でした。地域によって10万円程度の差が出ることもあります。お布施の相場は明確に決まっておらず、地域や寺院によっても相場が異なります。判断に困った場合は、ご親戚や葬儀担当者へ相談するのもよいでしょう。

また、仏教では亡くなったあとに名前を付けてもらい、これを戒名(かいみょう)といいます。戒名はランクによって値段が数百万円のものまであります。後ほど詳しく解説するので、ご確認ください。

法事・法要のお布施は3万円~5万円程度

法事・法要でのお布施の相場は、3万円~5万円ほどで、それとは別にお車代を5,000円~1万円ほど渡すのが一般的です。地域差はあまりなく、金額は寺院との付き合いによって変わってきます。

初七日法要は、本来故人の臨終から7日後に行うのですが、現代では葬儀の日に繰り上げて一緒に行う「繰り上げ初七日法要」が一般化してきています。

繰り上げ初七日法要の場合は、通常払うお布施に法要分の3万円~5万円ほどを加えた額を包みます。三周忌法要以降は、1万円∼5万円が相場になります。

小さなお葬式にはお坊さん手配の便利なサービスがあります。お寺の都合によっては希望日に添えない場合もあるため、1ヵ月~2週間前を目安に寺院手配の予約をすることをお勧めします。

納骨のお布施は1万円~5万円程度

遺骨をお墓に納骨する納骨式でも、僧侶に読経を依頼するため、お布施が必要になります。このとき、仏式の場合の相場は3万円~5万円程度です。しかしこれは一般例で、檀家になっているなどお寺との関係によっては、それ以上に支払う場合もあります。

また新しくお墓を建てる開眼法要、回忌法要を一緒に行う場合にも、別途お布施が必要です。このとき別に支払うお布施の相場は2万円~3万円ほどとなっています。

宗教による違いもありますが、神式の場合は仏式と変わりません。キリスト教の場合は相場が1万円~5万円ほどになります。

さらに、納骨式に僧侶を呼んでいるので、御車代と御食事代を包む必要があります。御車代とは、僧侶が足を運んでくれたことに対するお金で相場は1万円です。

御食事代は納骨式のあとに食事会があり、僧侶が食事会を辞退した場合のみ必要で、相場は1万円です。後ほど詳しく解説します。

5つのお布施の内訳

お布施には、さまざまな料金が含まれています。自分の選んだプランによって、お布施の額は変わりますので、しっかり確認しましょう。お布施の値段は聞きにくいという理由から、トラブルに発展する場合もあります。僧侶に聞きにくい場合は、葬儀会社に尋ねるなど工夫をして、不安な点がないようにしましょう。以下でお布施の内訳を紹介しますので、ご確認ください。

1. お布施

お布施は葬儀や法要で僧侶が読んだお経に対して払う読経料です。読経料がお布施の多くを占めますが、地域や宗派によって異なります。

また、僧侶が自分のお寺とつながりがある菩提寺に所属しているかにも関係します。不透明になりやすい部分なので、不安な点は事前に聞いておきましょう。葬儀後のやりとりは、トラブルの原因になりかねません。

2. 戒名料

戒名を付けてもらうことに対するお金です。戒名(かいみょう)とは、故人が仏の弟子になったことを称えるために、お寺が付ける仏教の風習です。戒名にはランクがあり、どのランク選ぶかによって数万円∼数百万円まで料金が大きく変動します。

戒名料はお布施と合わせて渡すのが基本です。戒名料と合わせたお布施であることを伝えて渡しましょう。

3. 御車代

お寺から葬儀会場まで、僧侶に足を運んでもらったお礼に渡すお金です。相場は1万円ですが、遠方から来てもらった場合は相場より多く渡しましょう。実際にかかる交通費や宿泊費に1万円足した額を渡すのが一般的です。

4. 御食事代

僧侶が葬儀後の食事会に参加しない場合に、食事代として渡すお金です。相場は1万円です。僧侶が食事会への参加を希望する場合は、渡しません。参加するかは事前に確認するとスムーズです。神道やキリスト教の場合は「御食事料」と記します。

5. 初七日法要のお布施

初七日法要とは、故人が臨終してから7日後に行う法要のことです。現在では、葬儀と同時に行う「繰り上げ初七日法要」が一般化しています。

そのため、お布施には初七日法要分のお布施を含む場合があります。相場は3万円~5万円です。

マナーを守ったお布施の準備

お布施は、僧侶にお勤めをしていただいた感謝を表したものです。適切な金額を渡していればよいということはなく、不祝儀袋の選び方やお金の包み方などにマナーがあります。僧侶に対して失礼のないように、マナーを理解したうえでお布施の準備にとりかかりましょう。

不祝儀袋の選び方

お布施は香典などとは違い不祝儀ではないので、不祝儀袋を使わなければいけない決まりはありません。用意できない場合は、無地の白封筒でも問題ないでしょう。

ただし、このとき郵便番号欄が印刷されているものは使わないようにしましょう。「間に合わせで用意したんだな」と相手に伝わってしまってはいけません。あらかじめ「お布施」と印刷されたものも市販されているので、そういったものを使えば間違いはありません。

また、蓮の模様が入った不祝儀袋は仏式だけのものなので注意してください。そしてキリスト教の場合、不祝儀袋は使わず、無地の白封筒が一般的になります。

お布施の包み方

お布施は半紙で中包みをし、その上から奉書紙で上包みをするのが、もっとも上品な包み方とされています。丁寧さが伝わるため、感謝の気持ちが込められたお布施の意味をよくとらえた包み方といえます。

しかし前述したように、白封筒でも問題はありません。ただし、袋が二重になっている封筒を使うのは避けてください。封筒を二重にすることは「不幸が重なる」という意味になるとされ、縁起が悪いのです。しかし、奉書紙を使って上包みをする、正式な場合の中袋の使用は問題ありません。

また、お布施は香典などとは異なるので、基本的には水引は使いません。ただし、地域差のある部分なので、その地域の風習を事前に確認しておく必要があります。水引を用いる場合、関東では白黒か双銀、関西では白と黄色のものを使うことが多いです。

お布施の表書きの書き方

表書きは「お布施」「御礼」などが一般的です。「読経料」などとしても良いですが、お勤めへの感謝を表すことを考えると、前者のほうが適切だといえます。書き終えたら、下半分に施主の名前を書いてください。これは「○○家」のように家名を書いても、本人の氏名を書いてもどちらでも構いません。

神式やキリスト教では、「お布施」とはいわないので、「御礼」としておくのが無難でしょう。牧師や神父ではなく、教会にお布施を宛てる場合は「献金」・「ミサ御礼」などとなります。

また、香典は薄墨で書くのがマナーとされていますが、お布施は宗教に関係なく、黒い墨で表書きを記入します。薄墨で書くのが不幸を悼む気持ちを表していることを考えれば、お布施には当てはまらないこともわかるでしょう。

お布施の金額の書き方

お布施の金額は、旧字体の漢数字を使用します。金額の前に「金」と書き、包んでいる金額を表記し、最後に「圓」と書きます。

| 数字 | 旧字体の漢数字 |

| 1 | 壱 |

| 2 | 弐 |

| 3 | 参 |

| 5 | 伍 |

| 万 | 萬 |

| 円 | 圓 |

旧字体の漢数字を使用する目的は改ざんを防ぐことです。一般的な漢数字の場合、後から金額の改ざんを行うことが容易と考えられています。

包んでいる金額が10万円以上の場合は圓のあとに「也」を付けるのが基本ですが、省略しても問題ありません。

お札は向きを揃えて、新札を

お布施に入れるお札は肖像が封筒の口に来るように、向きを揃えて入れましょう。また肖像が封筒の表面になるように入れることも大切です。

香典は旧札で渡すのがマナーですが、お布施は新札で包むのがマナーです。香典で新札を使用することは、故人の死を予想して、あらかじめ用意していたように感じさせるため、マナー違反とされています。

しかし、お布施の場合は、僧侶に不幸があったわけではないので新札で問題ありません。

お布施費用を抑える方法

お布施の費用は僧侶に聞きにくいことや、聞いた場合でも「お気持ちで」といわれてしまうため、実際にいくら渡すべきなのか分からなくて困るというケースが起こります。その際は、お布施をいくら包むべきなのか、事前に僧侶や葬儀会社に尋ねてみましょう。小さなお葬式でも相談に乗りますので、ぜひお気軽にご連絡ください。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

お布施の渡し方にはルールがあります。事前にルールをしっかり確認し、当日失礼のないように渡しましょう。

しかし、ルールばかりに目が行って、僧侶への感謝の気持ちを忘れることは避けましょう。お布施とは、僧侶へのお礼として渡すものと改めて確認してから葬儀に行くと、お礼の言葉を忘れにくいでしょう。

法要に関するご準備は事前に行うことが大切です。いざという時困らないように、葬儀全般に関する疑問は「小さなお葬式」へお問い合わせください。24時間365日専門スタッフがお客様のサポートをさせていただきます。

よくある質問

お布施はどのように渡せばいいの?

葬儀のお布施の相場はどれくらい?

法事・法要のお布施の相場はどれくらい?

納骨式のお布施の相場はどれくらい?

お布施を準備する際のマナーは?

お布施の費用を抑える方法はあるの?

御霊前は「亡くなった方の霊魂の前に供えるもの」という意味です。ホゥ。