弔事においてはさまざまな決まり事やマナーがあるため、気を遣うものです。訃報の作成においてもそうです。社内で送付する訃報を頼まれたのに、どう作れば良いのか分からないという方もいるのではないでしょうか。

訃報にかかわるルールやマナーを知っておけば、自信をもって作成できます。

そこでこの記事では、訃報の内容や続柄の書き方、決まり事やマナーをご紹介します。また、社内用に送付する訃報の例文も取り上げますので、参考にしてみてください。

<この記事の要点>

・訃報を伝える文書では、喪主から見た続柄を記載する

・訃報には句読点を使用せず、行の頭をそろえて忌み言葉を避ける

・「冥福」など、特定の宗教でのみ使用される言葉に注意する

こんな人におすすめ

訃報を伝える際のマナーを知りたい方

訃報に記載する続柄の書き方を知りたい方

訃報をメールで送るかお悩みの方

訃報を伝えるときの続柄の書き方

家族や身近な人が亡くなった場合、葬儀にかかわるさまざまな準備を迅速に進める必要があります。準備期間を考慮して日付が決められる他の式典とは違い、葬儀の時間的な猶予は非常に少ないからです。

準備の一つに訃報の送付があります。訃報とは葬儀の詳細を参列者に知らせるものです。

訃報の書き方には独特のルールがあります。たとえば続柄です。どんな決まりがあるのか見てみましょう。

喪主から見た続柄を書く

葬儀の詳細を知らせる訃報には、誰が亡くなったのかという大切な情報が含まれます。この情報をもとに参列者は、通夜には出席すべきかどうか、香典をどのくらい準備すれば良いか、手伝いを申し出るべきか、などを判断していきます。

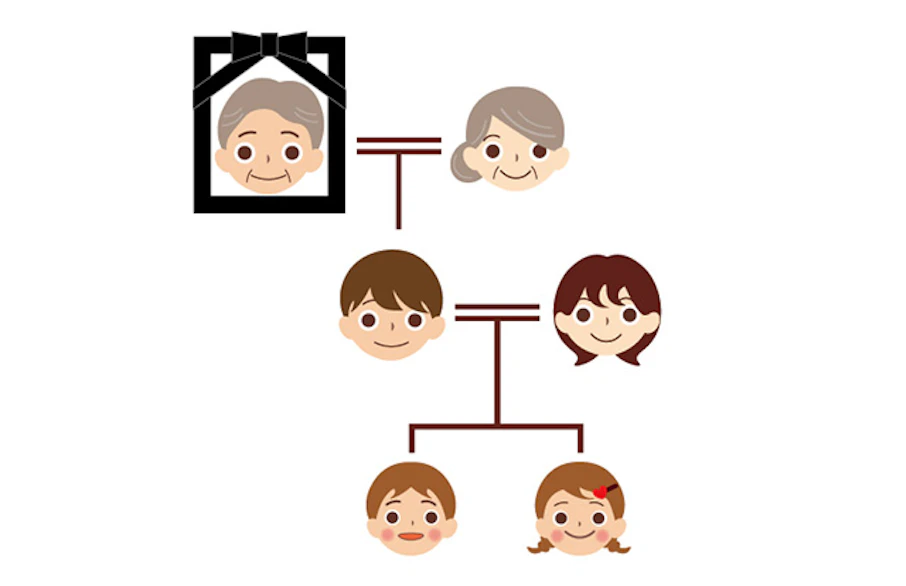

訃報の書き方はシンプルです。受け取った人が一目で分かるよう、名前とともに続柄が記されます。この続柄は葬儀の主催人である喪主から見た関係を書きます。

続柄の書き方には訃報ならではの決まりがありますので、例を挙げながらご説明します。

喪主の両親の場合

訃報は喪主本人が送付する場合もあれば、会社などの団体が社員や関係企業に送付する場合もあります。喪主の親が亡くなった場合を例に違いを見てみましょう。

喪主本人が送付する場合には、「父」「母」あるいは「実父」「実母」と記載します。配偶者の親である場合には、「父」「母」でも良いですが、「義父」または「義母」と記したほうが分かりやすいでしょう。

会社が送付する訃報では、喪主の「ご尊父」「ご賢父様」「お父様」「お父上」、喪主の「ご母堂」「ご賢母様」「お母様」「お母上様」となります。

その他の親族の場合

その他の親族に関しても、喪主が送付する場合には、「妻」「家内」、「夫」「主人」など、一般的に使われる続柄を使用します。子どもであれば「長男」「次男」「息子」、「長女」「次女」「娘」、祖父母であれば「祖父」「祖母」となります。

会社が送付する場合には敬称を使用します。喪主の夫であれば「ご主人様」「ご夫君様」「旦那様」、妻であれば「奥様」「令夫人」「ご令室」です。子どもなら「ご子息」「ご令嬢」と記します。

訃報に記載する続柄の文例

親族が亡くなった場合、喪主は勤め先に連絡します。忌引きなど手続きのためでもありますが、この連絡を受け取った会社では、他の社員や関係企業に訃報を送付すべきかどうかを判断します。

訃報を作成するよう頼まれたなら、まずは喪主に葬儀の詳細について尋ねなければなりません。訃報は再送付ができませんので、間違いがないよう慎重に作成しましょう。

同僚の父親が亡くなった場合

訃報作成にあたっては、通夜や告別式の時間や場所、喪主が誰なのかをきちんと確認します。たいてい亡くなった理由を簡単に記載するものですが、遺族が話したくないようであれば、無理に聞き出す必要はありません。

では、同僚の父親が亡くなった場合を例に、社内訃報のモデルを見てみましょう。

社員各位

令和○年○月○日

訃報

総務部総務課長○○○○氏のご尊父○○○○様がご病気のため○月○日午後○時頃ご逝去されました

通夜告別式が以下の日程で執り行われますことを謹んでお知らせ申し上げます

お通夜 令和○年○月○日 ○時から

告別式 令和○年○月○日 ○時から○時

場所 葬祭場名

住所

電話番号

同僚の妻が亡くなった場合

次に、同僚の妻が亡くなったという場合の例文を見てみましょう。ここでは、通夜を家族だけで過ごすため、同僚の出席は遠慮したい旨を記載しています。

遺族の考え方や宗教の種類などにより、葬儀のスタイルはさまざまです。香典や供花を望まない、家族だけで見送りたい、キリスト教式でおこないたいなど、遺族の意思を訃報に記載することが重要です。

社員各位

令和○年○月○日

訃報

総務部総務課長○○○○氏のご令室○○○○様がご病気のため○月○日午後○時頃ご逝去されました

通夜告別式が以下の日程で執り行われますことを謹んでお知らせ申し上げます

お通夜 令和○年○月○日

告別式 令和○年○月○日 ○時から○時

場所 葬祭場名

住所

電話番号

最寄り駅

喪主 ○○○○様(故人のご夫君様)

なお ご遺族の意向により通夜は親族のみでいとなまれることとなります

ご理解のほどよろしくお願い申し上げます

訃報を書くときのマナー

訃報を書くときには、通常の案内文とは違う注意点がいくつかあります。とくにビジネスシーンでは失礼がないよう、マナーをしっかり理解しておきましょう。

まず大前提として、訃報には句読点をつけないということを覚えておきましょう。これは訃報だけでなく、弔事に関係する文書全般に共通するルールです。

また、行の頭はそろえるのが慣例です。「文の頭は一マス空ける」ということはおこないません。

忌み言葉に気を付ける

通常、訃報に記載する内容はシンプルです。そのため、文章表現が問題になるケースはあまりありませんが、常識としていくつかの点を知っておきましょう。

弔事に際しては忌み言葉を使用しないようにします。「重ね重ね」や「たびたび」などは不幸が重なるというイメージを連想させる忌み言葉です。ほかにも「四」や「九」といった死や苦しみを連想させるものも縁起が悪いと言われます。

さらに、「死んでしまった」や「生きていた時」といったダイレクトな表現も避けます。

特定の宗教でのみ使われる言葉に注意

仏教徒の多い日本では多くの仏教用語が日常的に使われるため、それと気付かずに使っていることもあります。しかし、葬儀が別の宗教スタイルでいとなまれる場合には、仏教用語を使わないようにするのがマナーです。

たとえば、「冥福」という言葉は仏教の言葉です。葬儀が神式、あるいはキリスト教式でおこなわれることが分かっているのであれば、「ご冥福をお祈り申し上げます」という言葉は使わないようにしましょう。また、この言葉は浄土真宗でも使いません。同じ仏教でも考え方が違うので、注意しておきましょう。

訃報はメールで送ってもいいの?

故人が亡くなってから葬儀までには長い時間がありません。そのため訃報はなるべく早く送付したほうが良いのです。それならメール送付が一番なのではないでしょうか。

訃報をメールで送っていいかどうかは、送る相手との関係性や目的によって判断できます。

親しい間柄であればOK

仕事関係で訃報を知らせる場合には、出先でも受け取れるメールのほうが確実です。また、早く受け取れるため予定が立てやすくなります。

友人など親しい間柄であれば、メール送付が問題になることはないでしょう。葬儀場もスマートフォンを片手に探せるため、かえって感謝されるかもしれません。

メール世代ではない方の場合には注意が必要です。メールでポンと訃報が送られてくると、ショックを受けてしまうかもしれません。失礼だと感じる方もいます。目上の方には文書か電話で知らせるほうが無難でしょう。

メールで訃報を送る際に書くべきこと

メールで訃報を送るにしろ印刷して送るにしろ、内容に大きな違いはありません。

ただし、通常の業務メールや仲間へのメッセージとは性質が違うことを覚えておきましょう。訃報の場合、時候の挨拶や相手の様子を尋ねるような文章は不要です。直接本題に入ります。

書くべきことは「だれが」「いつ」亡くなったのか、そして「葬儀の情報」です。シンプルで分かりやすい、すっきりとした文章にしましょう。

葬儀場の地図や交通案内を添付すると感謝されるかもしれません。

件名の書き方

件名は訃報だと一目で分かるようにします。とくに仕事関係では多くのメールを受け取ります。件名で訃報だと分かれば、すぐに開いてもらえるでしょう。

「○○○○(故人の名前) 死去のお知らせ」や、単に「訃報」でもかまいません。詳細は本文に記載しますので、件名で長々と説明する必要はないのです。

メールを一斉送信する場合もあるでしょう。しかし、仕事関係で送付する場合には、本文に宛名を書き、個別に送ったほうが良いかもしれません。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

訃報に記載する続柄や訃報作成上のマナーをご紹介しました。敬称の用い方や文章の書き方にはさまざまなルールがあります。時間のない中での作成となりますので、あらかじめ知っておくと安心です。

喪主ともなれば、訃報の作成は精神的なショックや葬儀の準備と重なります。ルールや決まり事の多い弔事においては、費用面での不安や葬儀の内容に関する選択など、短時間に大きなストレスがかかってきます。

小さなお葬式では、分かりやすい料金プランと充実のサポート体制を整えて皆さまをお待ちしています。葬儀のストレスを少しでも軽くしたい方は、小さなお葬式にぜひご相談ください。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

一日葬とは、通夜をはぶいた葬儀形式のことです。ホゥ。