一周忌に呼ばれたものの、施主宅に何を持参すべきか、どの品物を選ぶべきか困っているという方もいるのではないでしょうか。

やむを得ない事情で欠席しなければならない場合、どのタイミングで手土産を持参すべきか悩んでいるという方もいることでしょう。

そこでこの記事では「一周忌の手土産大全」と称し、品物の選び方やマナー・欠席時の対応も併せてご紹介します。手土産に関する疑問が一気に解決し、安心して当日を迎えられます。

<この記事の要点>

・一周忌の手土産は個包装のお菓子、果物、線香やろうそくなどが一般的

・手土産には「外のし」が一般的で、水引は「結び切り」のデザインを選ぶ

・一周忌法要を欠席する場合は、遺族の都合を確認してから手土産としてお供え物を持参する

こんな人におすすめ

一周忌法要に参列予定の人

一周忌法要に持参するお供え物に悩んでいる人

一周忌法要のマナーについて知りたい人

一周忌の手土産とお供え物は何が違う?

お宅に招待されたときに手土産を持参するという風習に倣い、一周忌のお供え物のことを手土産という場合があります。ここでは、一周忌に故人宅に訪問する際に用意する手土産の意味合いについて確認しましょう。

一周忌で持参する手土産はお供え物を指す

お供え物は仏前に供えるための品物であり、亡くなった方のために贈るものと捉えてよいでしょう。一周忌などの法要の参列者は、お供え物を持参するのがマナーです。

一方、招かれた場に出向く場合には招待へのお礼の意味を込めて手土産を用意します。

古くからある手土産の風習も、お供え物を持って参列することも「贈り物を持参する」という行為です。また、一周忌のお供え物には、招待に対する感謝の意味も込められています。そうした遺族・故人への挨拶と謝意の贈り物であるお供え物のことを「一周忌の手土産」と解釈されるようになりました。

手土産はお供え物のマナーを重視して選ばれる傾向にあります。普段の手土産とは異なるマナーも存在するため、品物選びには配慮が必要です。

法事などで持参するお供えの由来

お供え物は亡くなった方に対して贈るものであることを念頭に置きつつ、お供え物の由来について考えてみましょう。

お供え物(御供・ごくう)は仏教や神道など日本に古くからある宗教において、仏前または神前にお供えする物という言葉が由来とされており、仏教では五供(ごくう)と呼ばれています。

| 五供(ごくう) |

| ・お香 ・お花 ・灯明(ろうそく) ・水 ・飲食 |

神道の場合は神撰(しんせん)です。

| 神撰(しんせん)の代表例 |

| ・お米 ・塩 ・酒 ・玉串 ・野菜や果物 ・魚 |

神撰の場合、仏教ではタブーである魚もお供え物として組み込まれます。

「手土産=お供え物」の考え方には地域差がある

お供え物に関する風習は地域差も大きく、考え方の違いにより思わぬトラブルの原因となる場合もあります。

特に注意を要するのは、お供え物ではなく金銭を「御供物料」として用意するべきとする場合です。御供物料を用意する場合は、手土産としての品物を別に用意したほうがよいときもあります。

一周忌に持参すべきお供え物や手土産にふさわしいもの

一般的には五供に基づいた消え物がお供え物としては無難ですが、参列者や施主の世代割合によって味の感覚や好みも変わるでしょう。

どのような顔ぶれで一周忌を執り行うのかをある程度把握しておくと、お供え物や手土産選びに迷うことが少なくなるかもしれません。

お菓子

お供え物として親しまれているのがお菓子です。賞味期限の長い落雁やようかんなどの和菓子、あられやクッキーなどの乾燥菓子が選ばれる傾向にあります。

また、夏場における一周忌の際は、ゼリーやくず切りも選ばれているようです。子どもや若い世代がいると喜ばれるかもしれません。

お菓子を選ぶ際は、個包装のものがおすすめです。開封後、手間なく仏前に供えられるだけでなく、法要後にお供えを皆でいただく風習があるところでは、小分けしやすいもののほうが便利でしょう。

果物

果物は盛籠(もりかご)にして見栄え良く供えられることから人気です。一周忌の時期によって最適な果物を選べることから季節感を演出できます。

| 一周忌の手土産やお供え物で親しまれている果物 |

| ・りんご ・梨 ・メロン ・スイカ ・ぶどう ・マスカット ・桃 |

最近では、法事用のフルーツ盛り合わせも登場していることから、参列者の人数を考慮した大きさを選べるという魅力もあります。一方で、果物は日持ちしないため当日または数日以内に食べられるような量にする配慮は欠かせません。

線香やろうそく

食品ばかりではなく、ろうそくや線香もよく選ばれるお供え物です。ろうそくには「亡くなった方の来た道を照らす」「邪気を払う」という意味が込められています。

線香は漂う香りで心を浄化させると言われており、線香の香りを通じて亡くなった方と心で対話するという意味もあることからも最適です。

飲み物

夏場には、飲み物を選ぶこともあります。個別包装されているという点だけでなく、年々増加傾向にある熱中症対策にも役立つでしょう。遠方からの参列者を考慮した500ミリリットルサイズのペットボトルなど手軽なものが最適です。

お花

お花も、仏前にふさわしいお供え物として親しまれています。一周忌のお花はある程度色がついていても差し支えありません。

亡くなった方が生前お花を好きだったという場合は、お花を持参することにより施主に喜ばれるでしょう。

佃煮

佃煮は万人受けする手土産、またはお供え物の代表例だと言えます。最近では、小分け包装された佃煮ギフトも登場するほどです。佃煮は年配の方にもなじみがあるだけでなく、若い世代でもお酒のつまみとして重宝します。

故人が生前好きだったものを贈る場合もある

儀礼にこだわらないという施主だったり、亡くなった方の強い意向があったりした場合などには、故人が生前好きだったものを贈ることもあります。

この場合、僧侶や遺族の許可が必要になってくるデリケートな部分ではあるものの、しきたりにとらわれず、故人を尊重してもよいでしょう。

「故人が生前好きだったお酒をどうしても持参したい」という場合には、お酒をお供え物として持参できる可能性があるため確認するのがおすすめです。

一周忌の手土産として喜ばれないものを知っておく

亡くなった方の好きだったものや、仏前に供えたい品物を持参しようと思っていても、持参できないものあることを考慮しなければなりません。

手土産としてはふさわしいものの、お供え物としてはマナー違反だったという場合もあるため、購入前にNGとされている品物をひと通り確認するのがおすすめです。

生もの

仏教式の場合「四つ足生臭もの」、仏教の十悪のひとつである「殺生を彷彿とさせる」品物は好まれません。したがって、生ものは手土産としてふさわしくないと言えます。

仏教でNGとされている「四つ足生臭もの」とは、主に4足歩行する動物や魚のことです。仏教において亡くなった方の死後四十九日まではこれらの肉を食することは禁じられていたという由来があります。

亡くなった方が生前大好きだったとしても、仏教式でお見送りをされている場合は避けなければなりません。ただし、神式葬儀においては魚をお供えしてもよいことになっています。

賞味期限が極端に短いもの

手土産がお供え物として仏壇にお供えされる場合もあるでしょう。常に室内温度の元に置かれていることから、生クリームを使ったシュークリームやケーキといった生洋菓子など賞味期限が早い品物も手土産にふさわしくありません。

さらに、一周忌で食事会を執り行う場合は施主や遺族が後日改めて品物を食べることも想定されます。「後で食べる」ということを考慮して、日持ちしないものは避けるのが無難です。

夏場における果物や野菜

夏場に果物や野菜を持参する際は、暑さによる腐敗の進行があることを考慮しなければなりません。

気象庁のデータによると、2020年の日本の最高気温は平均34.1度でした。2019年の平均最高気温の32.8度と比較しても、1年間の間でおおよそ1度以上の違いがあることが分かります。

いくら新鮮な果物や野菜が冷房の整った場所にあるとはいえ、部屋の温度が一定に保たれているわけではありません。衛生管理を考慮しても、夏場の果物や野菜は避けましょう。

香りが強いもの

香りが強いものというのは、例えば以下のようなものが当てはまります。

・ニンニク

・ネギ類

・極端に強い香りのするお香やキャンドル など

最近では、形式にとらわれず故人を見送ることがあることから、キャンドルが使われるケースもありますが、キャンドルの中には火を灯すことで強い香りを発する種類があることを考慮しなければなりません。

また、禅宗においては香りの強い食品は心を乱すとして禁止されていることから、ニンニクやネギ類などの強い香りを放つ野菜も避けるべきでしょう。

強い香りが周りを不快にさせる「スメルハラスメント」という言葉も登場するほど、現代社会では強い香りのものに対する細かな配慮が必要です。

派手な色やキャラクターデザインがあるもの

一周忌は、一般的に宗教宗派のしきたりに沿って執り行われます。赤やオレンジ色など派手な色の花や手土産だけでなく、キャラクター性やモチーフ性のあるものは一周忌の場にふさわしくないため避けましょう。

小分けできないもの

その場で小分けできない手土産は避けるべきです。個包装による利点は、参列者に手間なく分けやすいことと、持ち運びに便利であるという点です。

仏前・神前にお供えした物は後に皆でいただくという風習があります。供えた後に皆で分けることを想定すると、手を汚さずに分けられるものが無難だと言えます。

また、一周忌とはいえ施主や遺族は参列者をおもてなしするだけでなく、僧侶にもご挨拶するなど多忙であることを考慮しなければなりません。

重いもの

遠方から参列する他の参列者に配慮し、重いものは避けたほうが無難です。手土産を後から他の参列者と分ける可能性があるだけでなく、遺族からの香典返しがあることも想定できます。

手荷物が増えてしまい、重いものだらけで帰路が負担にならないためにも、分配したときにも小さく軽いものが選ぶのが最適です。

一周忌の手土産の包み、これだけは気をつける!

一周忌の手土産はお供え物として仏前に供える物であることから、マナーに配慮して準備しましょう。

お供え物を扱うギフトショップで包んでもらうことも可能ですが、自分で手配することもあるかもしれません。ここでは、手土産の包装のマナーについて紹介します。

包装紙の色は?のし紙は掛ける?

のし紙(掛け紙)には、包装紙の上に掛けて目的を明確に表す「外のし」と手土産本体に直接かける「内のし」の2種類の掛け方があります。

現代では「外のし」と「内のし」の明確な使い分けが薄れてしまっているものの、一周忌参列時に手土産として渡す際は「外のし」が選ばれるのが一般的です。

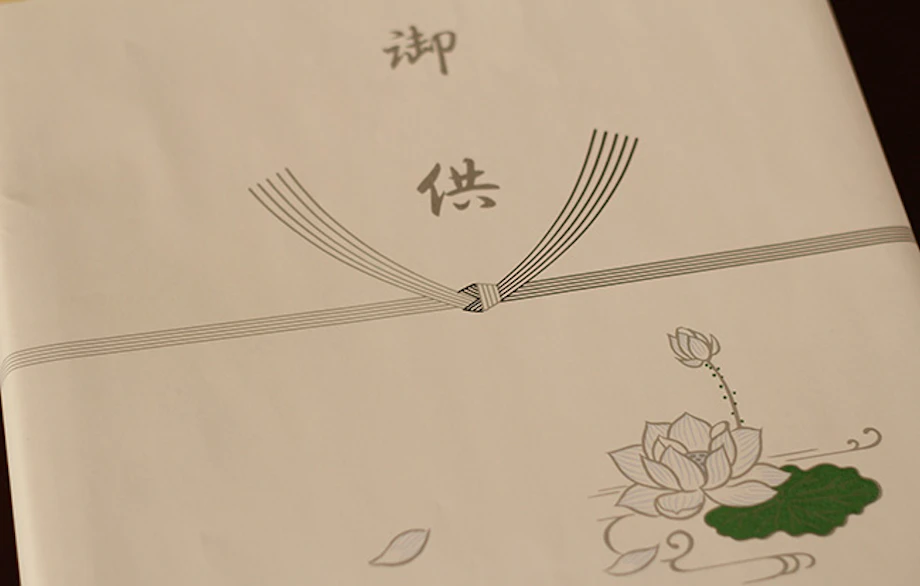

のし紙(掛け紙)の水引の種類は、弔事で用いられる「結び切り」という結び方をしているデザインを選びましょう。この形は固く結ばれていてほどけづらいことから「繰り返すことのないように」「今回きりで終わり」という意味が込められています。

水引の色は、訪問する施主宅の所在地によって変化します。関東の場合は黒と白もしくは双銀があしらわれたものが一般的です。

関西の場合は黄白もしくは双銀の水引がついたのし紙(掛け紙)を使用しましょう。また、包装紙にはグレーや青など寒色系を選ぶのが最適です。

表書きについて

お供え物を手土産として持参する際は、表書きを以下のように濃い墨で表記しましょう。

| 手土産(お供え物)の表書き |

| ・御供物 ・御供 ・御仏前 |

表書きの下段には、贈り主の名前を名字のみ、またはフルネームで記載します。また、名前の書き方は渡す方の人数に応じて変わるため、覚えておくと便利です。

| 個人の場合 | 家族代表の場合 | 夫婦の場合 | 故人と夫婦間で生前親しかった場合 | 4名以上で贈る場合 |

| ・フルネーム ・名字のみ |

・「○○家」 | ・夫はフルネーム ・妻は名前のみ |

・夫と妻のフルネーム | ・○○一同 |

一周忌の手土産を渡すタイミング

贈り物はどのような趣旨のものでも、渡し方のマナーが存在します。ここでは、一周忌の手土産を渡す際に気をつけたいことを確認しておきましょう。大切なことは、風呂敷や紙袋に入れた状態で持参し、はだかの状態で持ち歩かないようにすることです。

玄関先や入り口で施主に渡す

手土産はお供え物と同じ扱いで施主や遺族に手渡します。品物を渡す際は、紙袋や風呂敷から取り出したうえで、表書きが受け取り手側から読めるように渡すのが一般的です。「ご仏前にお供えください」などといった挨拶を交えながら渡します。

施主宅で法要を執り行う場合は、玄関先で挨拶を済ませてから仏前にお参りする前までのタイミングが最適です。

手土産を渡す際は、施主または出迎えてくれた遺族に直接渡します。寺院など一周忌会場が別途ある場合は、会場に到着してから法要が始まる前に渡しましょう。

【注意】自分で仏前にお供えしない

注意すべき点は、手土産だからと遺族や施主の許可なく自分で仏前にお供えしないという点です。

自分でお供えすると、施主や遺族に失礼にあたる場合があります。故人への挨拶がてら自分の手で供えたい場合は、施主や遺族に確認して許可を取ってからにしましょう。

一方で、お供え物や手土産は自分で仏前にお供えするという慣習が残る地域もあるため、地域をよく知る方への確認をしておいてもよいでしょう。

一周忌では香典も包む

施主や遺族が香典辞退を申し出ない限りは、参列者は手土産とは別に香典も包むのがマナーです。

香典の相場は、亡くなった方との関係性や年齢・会食の有無などによって変化します。親戚で集まる場合などは、同じ立場の人と事前に話し合っておくと安心です。

以下の記事では、一周忌における香典の相場や詳しいマナーについてご紹介しています。葬儀・通夜と香典に関するルールは似ているものの、考え方や一周忌ならではのマナーがあるため、併せて確認するのがおすすめです。

参考:『一周忌にも香典を用意するのがマナー!相場や香典袋の書き方・渡し方を解説』

一周忌を欠席しなければならない場合、お供えはどうする?

やむを得ない事情により、一周忌法要を欠席しなければならないこともあるでしょう。一周忌を欠席したとしても、どうにか仏前や遺族に挨拶したいと思う方もいるかもしれません。施主または遺族の許可が取れれば、一周忌前後のタイミングでお供え物を持参できます。

一周忌欠席時におけるタイミングや渡し方を把握することで、万が一の場合にもきちんとマナーを守って対処できるでしょう。

前後の日程でお供物を持参する

欠席の場合は、速やかに遺族や施主に電話連絡するのが大切です。一周忌に参加できない旨を謝罪したうえで、挨拶に伺ってよいかどうか確認します。

施主や遺族の都合を確認したうえ、日程を決めた後に手土産としてお供え物を持参しましょう。その際の渡すタイミングやマナーは法要当日と同様です。

場合によっては宅配便利用も

訪問できるまでに、日にちが空いてしまうこともあるでしょう。そのような場合は、お供え物を手配し、宅急便で配送してもらうという方法も選択肢のひとつです。

店舗によっては、のし紙(掛け紙)への表書きの準備も代行してくれることもあるため、利用できるサービスを基準に検討してもよいでしょう。中には、手紙を同封できるサービスに対応している場合もあります。宅配便で送ることが決まったら、遺族に対していつ頃届くかを知らせておくと親切です。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

最近ではしきたりにとらわれず、手土産をお供え物として扱うケースも多く見られるようになりました。

手土産もお供え物を選ぶときと同じように、仏前・神前に納めるのに最適かつ、参列者全員で分けられる手軽なものを選びましょう。

手土産には地域性や家族性があるため、個人では判断しづらい細かなことも多々あるかもしれません。

一周忌の手土産やお供え物で不安がある場合は、葬祭のプロが常在する小さなお葬式へお気軽にご相談ください。さまざまなシチュエーションに応じた対応方法をアドバイスいたします。

御仏前は「仏となった故人の前に供えるもの」という意味です。ホゥ。