「焼香」とは、お通夜やお葬式の際に「香」を焚いて仏様や故人を拝むことです。言葉は聞いたことがあっても、焼香の意味や手順など詳しいことまでわからないという方も多いでしょう。

そこでこの記事では、焼香の作法や意味、自宅で執り行う際に必要になる焼香台の選び方などを解説します。葬儀や法要に参列する予定のある方は、ぜひ参考にしてください。

<この記事の要点>

・焼香とは、お葬式や法事などを執り行う際に「香」を焚いて仏様や故人を拝むことを指す

・焼香には焼香をした人の心身の穢れを落として清浄な状態に整える効果がある

・焼香は自分の宗派の作法で行うのが基本

こんな人におすすめ

焼香の意味や目的を知りたい方

焼香の種類や手順を知りたい方

自宅で執り行う際の焼香台の選び方を知りたい方

焼香とは

ここからは、焼香の概要と具体的に何をするのか、そして焼香の由来を紹介します。

焼香とは何か

「焼香(しょうこう)」とは、お通夜やお葬式、法事などを執り行う際に、「香」を焚いて仏様や故人を拝むことです。香には、シキミや白檀などを粉末にした「抹香」と、香木や香料で棒状に練って作った「線香」の2種類があります。

葬式では抹香を手で摘んで香炉に落として焚きますが、焼香の作法は宗派によって異なるため注意が必要です。また、線香を仏壇にあげる行為も焼香といわれます。

焼香の由来

焼香は、仏教発祥以前の古代インドで始まったと考えられています。気温も湿度も高い環インドでは、体臭などを消すために地元で産出される白檀などの香木を焚いていました。お釈迦様が、説法に集中するために始めたともいわれています。

また、暑さによって遺体の腐敗が進むため、腐敗臭を抑制する目的で香を焚く習慣がありました。日本では、もともと香りを楽しむために香木を焚く習慣がありましたが、仏教が伝わった際に、儀式として行われるようになったのが焼香の始まりです。

焼香の意味とは

焼香はお通夜やお葬式に参列した際に行うものだと知っていても、その意味についてはわからないという方も多いかもしれません。ここからは、焼香の持つ3つの意味を解説します。

心身の穢れを落とす

焼香には、焼香をした人の心身の穢れを落として清浄な状態に整える効果があるとされています。

精神も肉体も清らかになって仏様や故人に向かい合うことで、心を落ち着かせて弔いに集中できるでしょう。焼香は、お通夜やお葬式において大切な儀式であるといえます。

仏様と故人に香りを捧げる

仏教において、香りは霊体が召し上がれるものという考えがあります。仏様や故人に香りを捧げることで、食事を楽しんでもらおうという意味が込められています。

また、極楽浄土には良い香りが漂っているとされており、仏様は香りとともに故人を迎えに来ます。焼香には、故人を浄土に導いてほしいという願いが込められているのです。

仏の教えを表す

焼香によってたちのぼる香りは、室内の隅々にまで広がっていくでしょう。この様子は、仏様の慈悲が行き渡り、仏教の教えが普及していくことを表しています。

ただし、広がった香りはしばらくすると消えて、お香は灰になってしまうでしょう。この現象は、すべてのものは移り変わり、人の命も消えていくものだとする仏の教えを表しているとも考えられています。

小さなお葬式で葬儀場をさがす

焼香の種類や手順

焼香には「立礼焼香」「座礼焼香」「回し焼香」の3種類が存在します。焼香の方法は会場の規模などによって異なるため、当日になって慌てないように作法を確認しておきましょう。

また、どの焼香の方法でも「押しいただく」という特有の動作があります。これは右手の親指と中指と人差し指でお香をつまみ、額の辺りまで持ち上げる動作です。葬儀や法事に参列したことがあれば、見たことがある動作かもしれません。

焼香の作法を忘れてしまっても、自身の前に焼香を行う方の動きを参考にして、落ち着いて対応しましょう。

立礼焼香

立礼焼香(りつれいしょうこう)は、主に椅子席の式場で行われます。近年の斎場は椅子を設けていることが多いので、もっとも目にする機会の多い方法です。

自身の前の方の焼香が終わり席に戻ったら、次の方に会釈をします。できる限り大きな音を立てないように焼香台へ向かいましょう。その後の手順は以下のとおりです。

| 1. | 遺族・僧侶の順に一礼する |

| 2. | 焼香台の一歩手前まで歩き、一礼する |

| 3. | 右手の親指・中指・人差し指で香をつまみ、押しいただく |

| 4. | 左手は動かさないようにして、香をくべる |

| 5. | 遺影に合掌して、冥福をお祈りする |

| 6. | 数歩後ろへ下がり、遺族・僧侶の順に再度一礼する |

| 7. | 自身の席に戻り、着席する |

焼香の際は、持っている数珠は左手側へ移動させましょう。

座礼焼香

座礼焼香は、主に畳敷きの式場で行われます。基本の順序は立礼焼香と同じですが、移動の際は真っすぐ立たずに腰を落として、焼香の際は正座をします。手順は以下のとおりです。

| 1. | 中腰で焼香台に向かい、座って遺族・僧侶の順に一礼する |

| 2. | 遺影に一礼する |

| 3. | 両手で体を支えた状態で、膝をひきずるようにして祭壇前の座布団に正座する |

| 4. | 焼香をして、合掌をする |

| 5. | 向きを変えないまま、膝をついた状態で座布団から降りて、後ろへ下がる |

| 6. | 遺族・僧侶の順に再度一礼して、中腰で自分の席に戻る |

まっすぐ立たずに中腰で移動する点に注意しましょう。

回し焼香

回し焼香は、小さな斎場や自宅葬で多く行われる方法です。焼香台には向かわずに、香炉を回して行う焼香の方法です。手順は以下のとおりです。

| 1. | 香炉が回ってきたら、前の方に会釈をして受け取る |

| 2. | 自分の膝の上へ香炉を置いて、合掌する |

| 3. | 焼香をする |

| 4. | 合掌し、冥福をお祈りし深く頭を下げる |

| 5. | 次の方へ香炉を渡す |

椅子に座った状態や正座をしている状態でも焼香が回ってくることがありますが、基本の手順は上記のとおりです。

<関連記事>

【動画で解説】もう迷わない焼香のやり方・マナー

宗派によって異なる焼香の作法

基本的な焼香の手順はどの州はでも同じですが、宗派によって香をくべる回数は異なります。遺族側から作法を指定されることもありますが、自身の宗派に合わせたい方は無理に焼香をする必要はありません。ここからは、宗派ごとの焼香の作法を紹介します。

焼香の回数の違い

香をくべる回数や、押しいただくかどうかなどの違いがありますが、共通するのは、焼香の回数は1回~3回であることです。回数の違いは、それぞれの宗派の教えに由来しています。

焼香の回数が1回の宗派では「死」を「一、原点に還る」とする教えから来ています。焼香の回数が2回の宗派では、1回目の「主香(しゅこう)」で「仏様や故人へ祈りを捧げ」、2回目の「従香(じゅうこう)」で「その火が消えないように」想いを込めて行います。

焼香の回数が3回の宗派は、仏教で重んじられる数字の「3」を尊重しているといわれています。

押しいただく回数の違い

押しいただくかどうかは、宗派の教えによって異なります。「香」そのものがありがたいものとされる宗派では行うとされていますが、一方で、匂いと煙により仏や故人を招来すると考えられている宗派では押しいただきはしません。

押しいただく回数も宗派によって異なります。三業(身・口・意)、三宝(仏・法・僧)、三毒(欲・怒り・愚痴)など、「3」を重要視する真言宗は3回か1回です。

そのほかの宗派の焼香の回数は以下のとおりです。

| 曹洞宗 | 主香では押しいただきをして、従香ではしません。 |

| 浄土真宗本願寺派 | 押しいただきはせず焼香を1回行います。 |

| 浄土真宗真宗大谷派 | 焼香は2回行い、押しいただきはしません。 |

| 浄土宗 | 回数にきまりはない |

| 臨済宗 | 回数にきまりはない |

焼香のマナー

焼香をする際に、回数以外にも気をつけたほうがよいマナーがあります。焼香の順番や焼香の作法の合わせ方、焼香のみで帰宅する場合の対応方法について解説します。

焼香の順番

焼香は、故人との関係が深い人から順に行われます。

まずは喪主から始めて、親族、参列者と続きます。親族の場合は、関係の深い順番に席がきめられているので、座っている順に焼香を行いましょう。参列者に順番のきまりはないので、席順に焼香をします。

焼香の作法は自分の宗派に合わせる

焼香の作法は宗派によって異なります。故人の宗派と自分の宗派が違う場合は、自分の宗派の作法で行うのが基本です。そのため、日頃から自分の宗派の作法を理解しておくことが大切です。ただし、故人の宗派の作法に合わせてはいけないわけではありません。相手に合わせることで敬意を示すことができるからです。

<関連記事>

創価学会の葬儀「友人葬」のお焼香マナーは?流れと特徴も解説

通夜や告別式では焼香のみで帰宅してもよいのか

一般的に急に行われるお通夜では途中で帰宅しても失礼にはあたりませんが、日時がはっきりとわかっている告別式での途中退席はできる限り避けましょう。

死は突然訪れるもので、誰かが亡くなる日は誰にも想定ができないものです。そのため、通夜や告別式の日時と仕事が重なる場合や、大切な予定などが重なる場合もあるでしょう。

参列はしたいけれど、どうしても難しいという場合は、その旨を遺族側にきちんと連絡しましょう。そして、改めてしっかりと別れを告げたいという気持ちがある場合は、後日予定を合わせてもらった上で弔問しましょう。

<関連記事>

通夜での焼香のやり方・作法を徹底解説!順番や宗派の違いを紹介

自宅で執り行う際に必要になる焼香台について

斎場で行う場合は自身で焼香台を用意する必要はありませんが、自宅で葬儀を執り行う場合には必要です。焼香台には2種類あるので、形式に合わせた台を用意しましょう。

また、焼香台とともに必要となるのが「香炉」です。香炉もさまざまな種類があるので、目的に合わせたものを用意しましょう。ここからは焼香台について解説します。

脚つきの台

脚つきの台は、主に仏壇の前に置いて使用します。家庭に広い仏間がある場合や、多くの参列者が来る際にはこちらの台が適しています。参列者が多くても、お経の間に焼香をあげることができるからです。

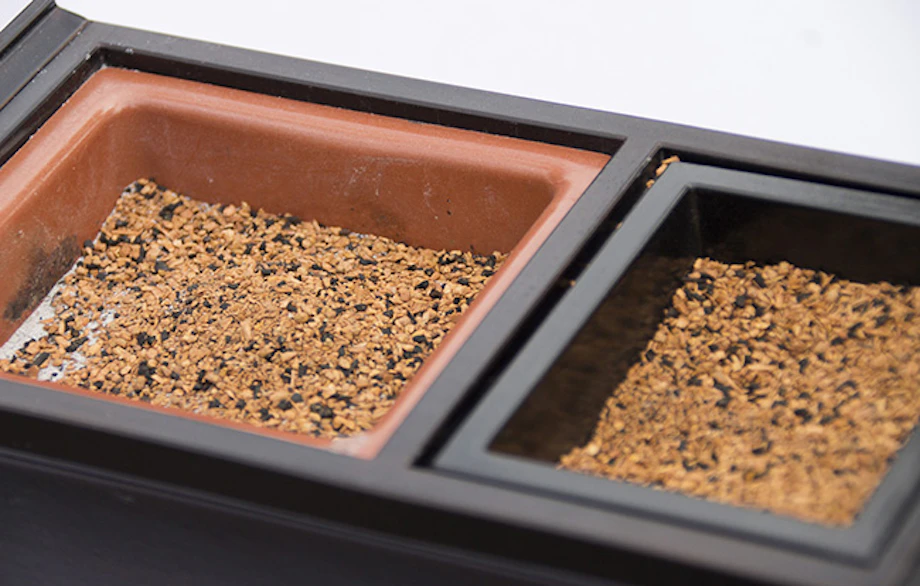

お盆型の台

お盆型は、家庭での葬儀で多く使用される「回し焼香」向けの台です。お盆型になっているため、香炉と香合(こうごう)を乗せたまま移動することができます。特に狭い場所で法要を執り行う場合は、焼香の際に立ち上がったり、人と人の間を抜けたりして焼香台まで移動するのは大変でしょう。

そこでおすすめなのが、回し焼香用のお盆型の台です。スペースの限られている自宅での葬儀に選ばれることが多くあります。

小さなお葬式で葬儀場をさがす

自分で焼香の準備をする場合

自宅で葬儀を行うために仏具を用意したものの、どのように使用するかわからない方もいるのではないでしょうか。葬儀を自宅で執り行う際には、滞りなく進行するためにも、配置方法などもあらかじめ覚えておくことが大切です。

ここからは、焼香の準備方法を解説します。

灰を準備する

容器に火のついた炭が直接あたると変形してしまう可能性があるため、最初に灰を入れましょう。香炉を長く使用している場合は、以前焼香をした際に残ったカスや固まった灰が残っていることもあります。その場合はカスを取り除き、繰り返し使うのであればふるいにかけて、処分する場合は新しい灰に交換しましょう。

香炉の配置方法

金香炉には向きにきまりがあります。脚が3本の場合は、後ろ側に2本脚、正面に残りの1本脚が来るように配置しましょう。また、上に乗っている装飾物の龍などの顔も正面にくるように調整します。

用意した焼香台の上には、中央に容器本体・左側にふた・右側に香合を配置します。回し焼香の場合は、お盆の上に、左から土香炉・香合と並べます。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

焼香には、「心身の穢れを落とす」「仏様と故人に香りを捧げる」「仏の教えを表す」という意味があります。また、宗派によって香を額の位置までかかげる「押しいただく」回数が異なります。さまざまなきまりごとがある焼香ですが、すべてに共通するのは「故人を想う気持ち」です。そのため、故人の宗派と自分の宗派が異なる場合は、どちらの作法に合わせても問題ありません。

小さなお葬式では、専門の知識を備えた経験豊富なスタッフがみなさまの気持ちに寄り添い、些細なことでもご相談を承っています。さまざまな葬儀形式に対応したプランも提案しておりますので、困りごとやご相談事がありましたら、ぜひ一度小さなお葬式までご連絡ください。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

不祝儀袋は、包む金額に合わせて選ぶと丁寧です。ホゥ。