亡くなった方を見送る際に、死装束と呼ばれる衣服を着用させることがあります。死装束は白色の着物が一般的です。とはいえ、なぜ死装束を着せるのか疑問を持つ方もいるでしょう。また、頭部に付ける三角の布について、詳しく知らない方もいるかもしれません。

この記事では、三角巾や身につけるものなどをはじめとする死装束について、詳しく解説します。死装束について疑問がある方はぜひ参考にしてみてください。

<この記事の要点>

・死装束とは、あの世へ旅に出る道中にお召しになる衣服のこと

・死装束は、宗教によって装いが異なる

・三角巾は死装束の一部で天冠といい、閻魔大王に会うときに失礼のない正装という意味

こんな人におすすめ

死装束とは何かを知りたい方

死装束で身につけるものを知りたい方

死装束はいつ着せるのかを知りたい方

死装束とは

亡くなった方を棺桶に納めるときに、白い着物や三角巾を身につけているのを目にしたことがある方も多いでしょう。これは死装束(しにしょうぞく)と呼ばれるものです。ここでは、死装束の意味や色などの基本的なことを解説します。

死装束を着用する意味

死装束は、亡くなった方がお召しになる衣服のひとつで、日本に限らず世界各地でさまざまな種類があります。古くより、人間は永眠するとあの世という目的地へ旅に出ると考えられてきました。その道中にお召しになる衣服として採用されたのが死装束です。

死装束は誰が準備する?

一般的な死装束の場合、遺族ではなく葬儀社が準備を行うことも少なくありません。葬儀の概要を決める際に、プラン内に組み込まれることもあるでしょう。しかし、中には自身で準備した死装束を着用したいという方もいます。遺族が注文するのであれば、インターネットショップや病院の売店などで約5,000円~数万円程度で購入できます。

死装束の色は?

死装束をイメージする際、ほとんどの方が白色のイメージを持っているかもしれません。死装束が白い理由は、白色は古くから紅色とは対極にある存在だとされてきたからです。紅には誕生という意味が含まれており、その対極にある白色は死を連想させます。そのため、故人の衣服として白色が採用されるようになったというのが一説です。

他の説としては、白色には汚れがないまっさらな状態だという意味が含まれていることが挙げられます。「永眠した方のあの世へと向かう状態がきれいであってほしい」という願いが込められているともいえるでしょう。

日本には白装束以外にも、滝行の際に着用する服にも白色が採用されています。これも似たような理由で、他の何色にも染まらないという意味が込められているようです。

宗教によって死装束は変わる

日本に限らず、世界にはさまざまな宗教や宗派が存在し、それに伴い葬儀のスタイルも変動します。死装束も例外ではなく、宗教や宗派ごとに扱いや認識が変化するため、いざ準備をするとなると迷いが生じる方もいるかもしれません。また、たとえ宗教や宗派が同じであっても地域や家庭ごとに死装束に違いが生じることもあるでしょう。

ここからは宗教や宗派ごとの死装束に関して解説します。宗教や宗派と死装束の関わりについて疑問を抱えている方は、ぜひ参考にしてください。

仏教

仏教の教えでは、永眠した方は浄土を目指す旅に出て、旅の途中では悟りを開いたり修行をしたりします。そのときにお召しになる衣服として三角巾をはじめとした死装束を採用し、永眠された方を「修行僧」として送り出すのが一般的です。

修行僧が身につけるものには、編笠・白帷子・足袋などが存在し、それらを故人へ着用させます。ただし、仏教の一部である浄土真宗では、人間は永眠すると旅をせずに極楽浄土へと参られるとされていることから、修行僧のような格好はしません。

神道

神道では、永眠した方は家族を悪いことから守る守護神に成り代わるといわれており、人の魂はいただいた神様に対して返却するものと考えられています。そのため、故人の格好は修行僧ではなく、守護神のようにされるのが通例です。

守護神としてふさわしい格好にするため、男性には烏帽子・白丁・笏が準備され、女性には扇と白の小袿が準備されます。神道における守護神は、現世の神職と同じような格好とされていることが理由です。

キリスト教

キリスト教においては、死装束にルールはありません。そのため、三角巾をはじめとした死装束の代わりに、生前着用していた洋服やスーツなどを採用するのが通例となっています。

<関連記事>

日本には宗教・宗派がたくさん!宗派の種類ごとの違いとは

小さなお葬式で葬儀場をさがす

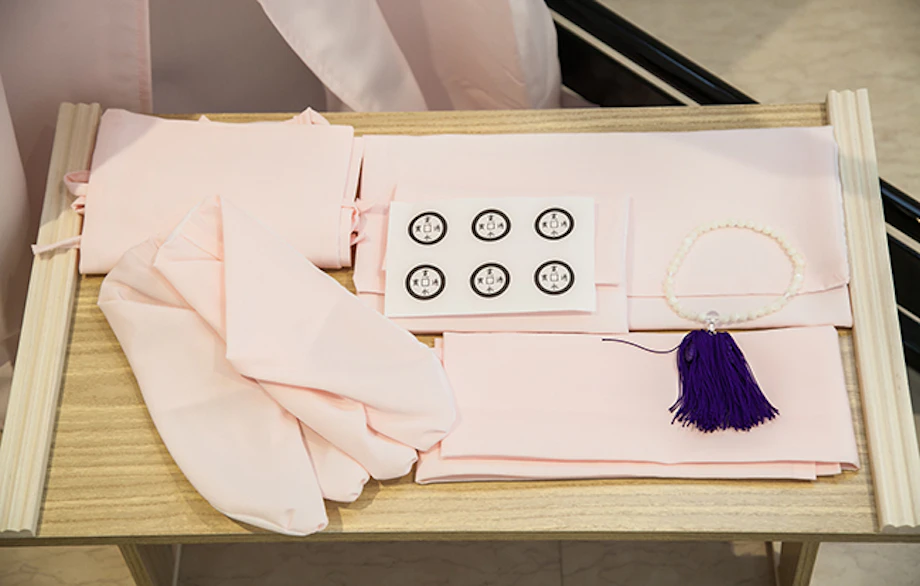

三角巾をはじめとした、死装束で身につけるもの

三角巾をはじめとした死装束は、永眠した方があの世へと参られる道中に着る服装の総称にあたります。そのため、身につけるものには一つひとつに名前が付けられています。

死装束に用いられるものは複数あるため、何を準備すべきか迷う方もいるかもしれません。ここからは死装束で身につけるものについて解説します。

編笠(あみがさ)

編笠は、帽子の役割を果たすもので、永眠した方の頭部に被せます。もしも、寝ている状態の頭部へ被せることが難しく、被せたときにお顔が見えづらくなってしまう場合は、深く被せずに添えるようにして置きましょう。

天冠(てんかん)

天冠は、永眠した方の額に巻いて使用する、三角形をした布巾のことを指す言葉です。世間でイメージされる幽霊の額に取り付けてある三角巾も天冠になります。

天冠には「閻魔大王に会うときに失礼のない正装」や「冠を装着することで自分の位や身分を上げる」という意味があります。天冠は頭部に巻いて装着するので、あまり強く巻き付けると、お顔を崩してしまう恐れがあるため注意しましょう。

近年では天冠を装着する機会は少なくなっており、永眠した方の横に添えたり編笠に巻き付けたりすることがほとんどです。

白帷子(しろかたびら)

白帷子は白い着物のような見た目をしており、地域によっては南無阿弥陀仏を記したり、経帷子と呼ばれる御朱印を記したりしたものもあります。

白帷子は着物のような見た目をしています。前方を留めず開くようになっており、左方が前に出るように着用させることが通例です。生きている方が着物を着る場合は、右方を前にします。白帷子の左方を前にする理由は、「逆さごと」の一環としているからです。

通常の着物の様に袖を通して着用しますが、人間は永眠すると死後硬直が始まり、関節が思うように曲がらないため、袖を通さずに上からかける場合もあります。

<関連記事>

死装束はなぜ左前で着せるのか?理由と着せ方の注意点を解説

頭陀袋(ずだぶくろ)

頭陀袋は、小物を入れる袋です。遺体に着用させる際は、中に六文銭を納めた状態で、首からかけます。頭陀袋を身につける理由は、三途の川を渡る際に賃金が必要になるからです。

ただし、六文銭は燃えにくい素材で作られていることから、現在の火葬場では禁止されているところが多くなっています。そのため、六文銭は紙に印刷するなどして、燃えやすくする工夫が必要でしょう。

手甲(てっこう)、脚絆(きゃはん)

手甲は武具の一種で、人間の手の甲から腕全体を守るための道具です。ただし、死装束に用いられるものは、手の甲のみを守るものとされており、布でできていることが少なくありません。また、脚絆も武具の一種で、脛を守る脛当ての役割を果たしている道具です。

数珠

数珠は、永眠した方が使用していたものをそのまま使用しますが、燃えにくい素材である場合は棺桶に入れるのは控えましょう。基本的には、手に持たせることが多いですが、頭陀袋へ納める場合もあります。

足袋、草履

足袋は靴下の役割を果たし、草履は靴などの履物の役割を果たします。浄土への道中を安心して歩けるようにという願いを込めて履かせます。

杖

杖も草履などと同様に、故人が険しい道中を安心して進めるように納められるものです。火葬の際、燃え残りがないようにするため、一般的に木製を使用します。

三角巾などの死装束はいつ着せるのか

三角巾など死装束を着せるタイミングには、以下の2つがあります。

・納棺前

永眠した方の遺体を棺桶に納める直前に着せます。一般的には、このタイミングで着せることが多いようです。

・湯灌(ゆかん)の後

湯灌とは、永眠した方の体を洗う行為です。納棺前には、必ずといってよいほど湯灌が行われるため、このタイミングで着用させることも少なくありません。

<関連記事>

納棺とは?流れや時間・棺に入れていいものなどを詳しく解説

小さなお葬式で葬儀場をさがす

死装束を着せたくないときは?

「永眠した方に死装束を着せることに抵抗がある」という方もいるでしょう。その場合は、葬儀社に相談すると、生前に愛用していた衣服を死装束の上からかけてあげられるかもしれません。

また、近年の死装束は以前と異なり、刺繍が施されているものやドレスに見立てたものなどさまざまな種類が存在します。最後の衣服にこだわりたいと考える方は、上記のような死装束を採用するのもひとつの方法です。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

三角巾をはじめとした死装束は、永眠した方が極楽浄土へと参られる際にお召しになる服装のことです。白色は、誕生を意味する紅色の反対に位置する色です。そのため、死装束には白色が採用されています。

死装束は、さまざまな道具を総称する言葉なので、永眠した方の体には編笠や足袋などの複数の衣装や装飾品を身につけます。ただし、宗教によっては死装束を身につけないこともあるので、事前に調べておくのがおすすめです。

死装束について疑問や不安がある場合は、ぜひ小さなお葬式にご相談ください。専門知識が豊富なスタッフがケースに合わせて丁寧にアドバイスいたします。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

訃報は、死亡確定後、なるべく早く届けることが大切です。ホゥ。