日本に古くから根づく風習の「お盆」ですが、どのような意味をもつ行事なのか知らない方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、お盆参りの時期やお供え物、お盆期間中の有名な行事について紹介します。お盆の風習や伝統を知れば、より心を込めた供養ができるでしょう。

<この記事の要点>

・お盆は一年に一回夏に先祖の霊をお迎えして、魂を供養する期間を指す

・地域によって異なるが、旧盆の8月13日から8月16日までが一般的なお盆の期間

・風習や伝統行事として、迎え火や送り火を焚いたり、お供えなどを行う

こんな人におすすめ

お盆とは何か知りたい方

一般的なお盆の期間を知りたい方

お盆期間中の行事を知りたい方

お盆に関する基礎知識

お盆の時期には、お墓参りをしたり、精霊棚と呼ばれる棚を用意して先祖にお供え物を供えたりします。

ここからは、日本人の年間行事として根づいているお盆の基礎知識や、新盆・旧盆の違いについて解説します。

お盆とは何か

お盆とは、一年に一回夏に先祖の霊をお迎えして、魂を供養する期間のことを指します。

お盆の正式名称は「盂蘭盆会(うらぼんえ)」といい、サンスクリット語で「逆さ吊り」を意味する「ウラバンナ」が語源といわれています。「地獄で逆さ吊りにされて苦しむ先祖の魂を救う法要」という意味があります。

現代では、親族一同が集まり先祖のお墓参りをしたり、久しぶりの再会を楽しんだりする期間としても親しまれています。

新盆と旧盆

お盆には「新盆(新のお盆)」と「旧盆(旧のお盆)」の2種類があります。7月中旬に迎えるお盆は「新盆(新のお盆)」、8月中旬に迎えるお盆は「旧盆(旧のお盆)」と呼ばれます。

お盆の時期に地域差があるのは、明治政府によって行われた改暦がきっかけです。それまではお盆といえば旧暦の7月15日でしたが、改暦に伴い日本の各行事は30日遅れとなりました。首都圏を中心とした一部地域では、新暦に合わせてお盆の日にちも変更したため、7月のお盆が根づいたと考えられています。

首都圏などの一部地域を除き、日本の多くの地域では新暦に移行した際の日付のズレを考慮して、お盆も1ヶ月遅れで行うようになりました。旧盆である8月中旬を「お盆」と定義している地域が多いのは、そのためです。

また、沖縄県では旧暦の7月にお盆が訪れます。旧暦と新暦は毎年少しずつずれるので、沖縄県のお盆の日程は毎年異なるのが特徴です。

お盆期間はいつ?お墓参りの時期は?

お盆の期間は地域によって異なります。帰省や旅行を予定している場合は、行き先のお盆期間を事前に調べておきましょう。

ここからは、一般的なお盆の期間やお盆期間中のお墓参りについて解説します。

お盆の基本的な期間

旧盆の8月13日から8月16日までの4日間は一般的なお盆の期間として全国に浸透しています。お盆期間は祝日として定められてはいませんが、一般企業の「お盆休み」もこの旧盆を採用していることが多いでしょう。

旧暦によるお盆の時期

沖縄県や奄美大島では、旧暦の7月にお盆を迎えます。お盆の時期が必ずしも8月中旬とは限らないことも知っておきましょう。

お盆期間中にするお墓参りの時期

お盆期間中のお墓参りの時期に明確なきまりはありませんが、先祖の霊を迎える「迎え火」を焚く13日にするとよいとされています。

昔は、お墓の前で提灯に火を灯して自宅の玄関先にその提灯を吊り下げてご先祖さまの魂を迎え入れていました。しかしながら、現在は安全面を考慮して自宅で火を焚いたり、電気式の提灯をつけたりして故人をお迎えすることが多い傾向にあります。

お盆期間中の伝統行事とは?

お盆には迎え火や送り火をはじめ、野菜を使った特徴的なお供え物の「精霊馬」を用意するなど、お盆特有の風習や伝統行事があります。

ここからは、お盆ならではの風習や行事について紹介します。

送り火・迎え火を焚く

「送り火」と「迎え火」は、先祖の魂をお迎えしお見送りするための重要な儀式です。「先祖の魂が迷わずに自宅へ帰れるように」と願いを込めて、自宅やお墓の前で点灯した提灯や電灯を玄関先に置きます。

先祖の魂を自宅に迎え入れたあとは提灯の火を消すことが一般的です。ただし、地域や家庭によって作法が異なるため、お盆前に確認しておくことをおすすめします。

お供えをする

自宅に迎え入れた先祖の魂は、「精霊棚(しょうりょうだな)」というお供え用の棚に滞在するといわれています。住宅事情などで精霊棚を用意できない場合は、仏壇やゴザの上にお供え物を置いて、先祖をお迎えしても問題ありません。

精霊棚には、精霊馬や果物、甘味などのお供え物を供えます。粟(あわ)やそうめんをお供えする家庭も多いようです。

盆提灯を飾る

送り火と迎え火に使用する盆提灯は、先祖の魂が迷わず自宅まで帰れるようにするための道具だと考えられています。故人が亡くなってから初めて訪れるお盆(初盆)には、目印として目立ちやすい白提灯を玄関先に飾るのが一般的です。

新盆で使用した白提灯は、お盆の期間が終わったら焚き上げて処分するか、菩提寺に処分を依頼しましょう。初盆の白提灯は故人1人につき1つなので、使いまわしはしないようにしましょう。

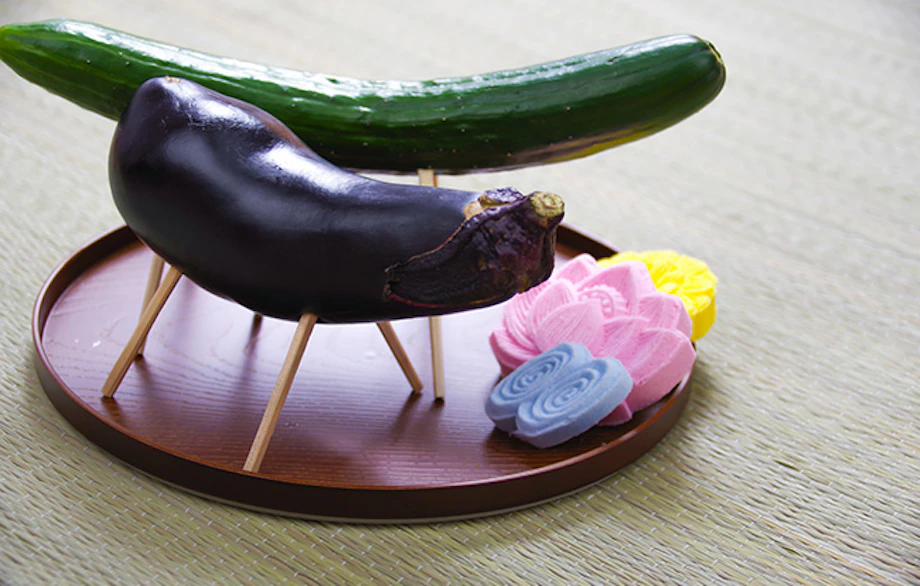

精霊馬を飾る

精霊馬(しょうりょううま)と精霊牛(しょうりょううし)は、ナスとキュウリに割り箸をつけて動物に見立てたお供え物のことです。これには「先祖の霊が来るときは馬に乗って素早く、帰るときは牛に乗ってゆっくりと」という願いがこめられています。

ナスとキュウリを使う理由には諸説ありますが、夏野菜としてお盆の時期に多く収穫されてどの家庭でも入手しやすかったからだという説が有力です。

お盆の時期には精霊馬と精霊牛を飾って、ご先祖さまの魂をお迎え・お見送りしましょう。

お盆にお供えする食べ物の意味は?

お盆でお供えする食べ物にはどのような意味が込められているのでしょうか。

ここからは、お盆でお供えする食べ物をいくつかピックアップして、それぞれの持つ意味についてご紹介します。

そうめん

お盆にそうめんをお供えする理由には諸説あります。一つは「精霊馬の手綱や荷物を結ぶ綱に見立てている」という説です。また、そうめんの細く長い麺が「末永く続く幸せ」を表しているという説から、縁起物としてお供えすることもあります。

さらに「そうめんを食べると熱病にかからない」という古くからの言い伝えがあることから、家族全員の健康を願ってそうめんをお供えする家庭もあるでしょう。

おはぎ

お彼岸のお供え物として有名なおはぎは、お盆のお供え物としても多く用いられます。赤色には魔除けや厄除け効果があるとされていて、おはぎをお供えするのも、あんこに使われる小豆が赤いためです。邪気を払い家族の幸せを願うために供えられるようになったといわれています。

また、おはぎのもち米には五穀豊穣を願う意味があり、農作物が豊富に収穫できるようにお供えするという説もあります。

団子

お盆の期間にお供えする団子は主に3種類あります。盆の入りに先祖の魂を迎えるためにお供えする「迎え団子」、中日にお供えする「お供え団子」、盆の明けに先祖をお送りするためにお供えする「送り団子」です。

送り団子は、先祖に歓迎の意を示すためにタレやあんこなどの味が濃い団子を用意するのが一般的です。お供え団子の種類に明確なきまりはありませんが、送り団子には何もつけない真っ白な団子が適しているといわれています。

うなぎ

仏教では殺生を禁止していますが、故人が好きだった場合はうなぎをお供えすることもあります。

また、うなぎには暑い時期のエネルギー補給や暑さによる疲労回復の効果が期待できるので、お供えしたあとに家族で食べてもよいでしょう。

天ぷら

長野県や東北地方では、お盆に天ぷらをお供えする風習があります。天ぷらをお供えする理由は定かではありませんが、一説によるとお盆期間中に集まった親族に精進料理として野菜天ぷらをご馳走したことから、お供え物として定着したといわれています。

野菜に衣をつけて揚げる天ぷらは「精進揚げ(しょうじんあげ)」と呼ばれます。

各地で行われるお盆期間中の行事

お盆の風習や伝統は地域によって異なりますが、特徴的なお盆の行事が根づいている地域もあります。

ここからは、京都・北九州・静岡のお盆行事を紹介します。夏の風物詩として知られている行事もあるかもしれません。

京都の大文字焼き

京都で行う大規模なお盆行事に「大文字焼き」というものがあります。大文字焼きは、お盆の精霊をお見送りする大きな「送り火」です。初めに京都にある東山に「大」の文字が炎によって浮かび上がり、続いて松ケ崎に「妙・法」の字、西賀茂に船形、大北山に左大文字、そして嵯峨に鳥居形が点火されます。点火時間は各山ともにおおよそ30分間です。

京都の大文字焼は「五山の送り火(ごさんのおくりび)」とも呼ばれ、京都市の登録無形民俗文化財にも指定されています。

北九州の精霊流し

長崎県や佐賀県で行われる「精霊流し(しょうろうながし)」は、精霊船と呼ばれる船にお供え物を乗せて海や川に流すお盆行事です。

精霊船を流さずに、ひいたり担いだりして「流し場」と呼ばれる海の近くの目的地まで運ぶ地域もあります。精霊船の後ろから遺族がついていき、先祖の魂を盛大にお見送りして翌年のお盆で再会することを願います。

静岡の盆義理

お盆行事を重視する静岡県の遠州地方では、新盆を迎える家に近所の方や会社関係者がお参りに訪れる「盆義理(ぼんぎり)」風習があります。弔問者は喪服を着用して、香典を渡しながらお悔やみの言葉を述べます。

三方原合戦で戦死した武士の霊を弔うために、徳川家康が三河の念仏僧を招いて浜松市の犀ヶ崖(さいががけ)で大念仏で供養したのが盆義理の始まりといわれています。

毎年お盆の時期には「盆義理渋滞」が起きるほど、遠州地方に強く根づく風習です。新盆を迎える喪家では、一般的なお盆の準備に加えて盆義理で訪れた方に対する返礼品の準備をしておく必要があります。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

お盆は一年に一回夏に先祖の霊をお迎えして、魂を供養する期間です。地域によってさまざまな風習やしきたりがあるのもお盆の特徴といえるでしょう。今年の夏はお盆休みを利用して、お墓参りや親族との再会を楽しんでみてはいかがでしょうか。

小さなお葬式では、葬儀に精通したコールスタッフが、24時間365日通話料無料でご連絡をお待ちしています。葬儀にかかわるお悩みだけでなく、お盆に関する疑問についてもお答えします。葬儀や法事でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

初盆(はつぼん)とは、亡くなった方の忌明け後、最初に迎えるお盆のことです。ホゥ。