お盆のお墓参りや法事に参列する際、どのようなお供え物を選べばよいのかわからない方もいるでしょう。

そこでこの記事では、お盆のお供え物について詳しく解説します。お供え物で使うのし紙のマナーや帰省が難しい場合の対応方法についても紹介します。

<この記事の要点>

・暑い季節のお盆のお供え物として、ゼリーや水ようかんなどの個包装のお菓子が選ばれている

・地域によるが黄白か青白の水引に表書きは「御供物」、のしの印刷がない「掛け紙」を使う

・帰省できない場合は早めに連絡し、法要を欠席するならお供えとともに手紙を送る

こんな人におすすめ

通常のお盆と初盆の違いを知りたい方

お盆のお供えを郵送する方法を知りたい方

お盆に香典を郵送する際の注意点を知りたい方

お盆とは?

お盆の時期になると、実家へ帰省してお墓参りをする方が多いのではないでしょうか。お盆は、一年に一度夏に先祖の魂をお迎えして供養する期間といわれています。まずは、お盆と初盆との違いやお供えの意味など、お盆の基本情報を紹介します。

お盆と初盆の違い

初盆とは、故人の四十九日が過ぎてから迎える初めてのお盆のことです。毎年迎えるお盆とは異なり、初盆は手厚い供養を行うことが一般的です。地域によっては、「新盆(にいぼん・しんぼん・あらぼん)」と呼ぶこともあります。

通常のお盆は家族や親戚で集まり、お墓参りに行くことが一般的です。一方で、初盆は親戚や故人と親しかった方々を招き、法要を行ったり会食をしたりします。

お盆のお供えの意味

お盆の法要に参列する際は、供養の気持ちとしてお供え物を用意するのがマナーです。お盆のお供えは、御仏に供える金銭である「御仏前」、または御仏前の代わりとなる品物を用意します。御仏前と品物の両方を用意しても構いません。

御仏前は一般的に香典と同じ意味で使われることが多いですが、宗教によって使い分けることがあります。

お盆のお供え物を選ぶ方法

お盆のお供え物はどのように選べばよいのでしょうか。人気の品物を基準にして選ぶ方法や日持ちするお菓子を重視する方法などがあるので、お供え物の選び方を確認しておきましょう。

人気の品物を基準に選ぶ

お供え物は、五供(ごく・ごくう)を基準に選ぶのがおすすめです。五供とは、香・花・燈燭・浄水・飲食のことです。

お供え物は仏教の共通認識として理解されている面もありますが、地域によって慣習が異なります。お供え物には地域色もあることを理解しておきましょう。

お供え物に適したお菓子を選ぶ

お盆は暑い季節のため、ゼリーや水ようかんなどの食べやすいお菓子が好まれます。そのほかにも、和菓子は幅広い年齢層に受け入れられやすいのでおすすめです。洋菓子であれば、クッキーやマドレーヌもおすすめです。

また、家族や親族と分け合うことを考えると、個包装で内容量の多いお菓子を選ぶのもポイントのひとつです。

お盆のお供えは郵送してもよい?

お盆の法要にはできる限り参加するのが好ましいです。とはいえ、事情があって参加できないこともあるでしょう。帰省できない場合は、なるべく早く遺族に連絡をして、お供え物を郵送するとよいでしょう。

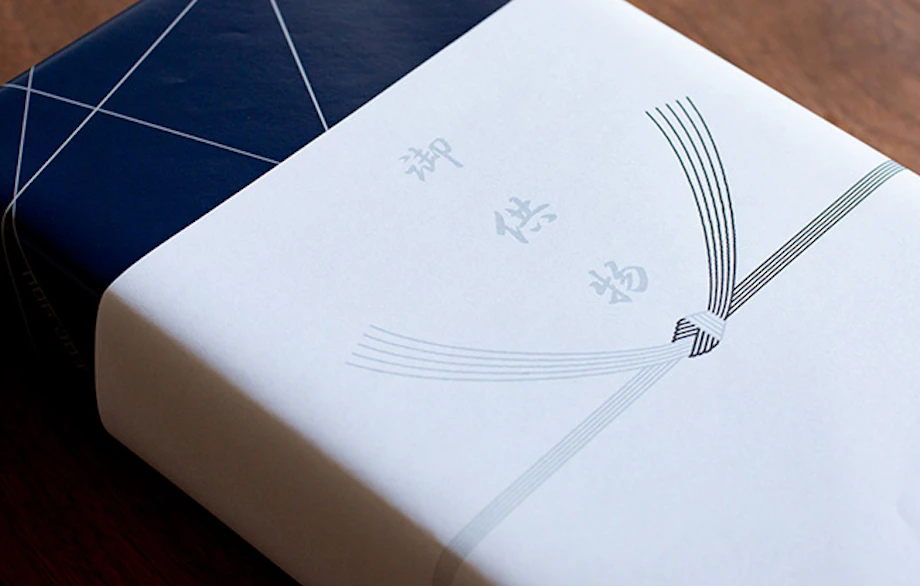

お供え物に使うのし紙(掛け紙)の選び方

お供え物は、のし紙(掛け紙)に包んで渡します。しかし、どののし紙を選べばよいかわからないという方もいるでしょう。ここからは、お供え物で使うのし紙の選び方を紹介します。

水引と表書きの種類

お盆の際に使用するのし紙の水引は、黄白のものや青白のものを使います。ただし、青白の水引を使わない地域もあります。事前に地域の慣習を確認しておくと安心です。

表書きは、濃墨を使用して「御供物」「御仏前」と記載するのが一般的です。

お供え物の「のし」のかけ方

お供え物ののしのかけ方には「内のし」と「外のし」の2つがあります。それぞれの特徴は以下のとおりです。

内のし:お供え物を入れている内側の箱にのし紙を掛ける

外のし:包装紙の外側からのし紙を掛ける

また、贈り物に使われる包装紙は「のし紙」と呼ばれることが一般的ですが、「のし」は縁起物であるため、弔事における贈り物では、のしの印刷がない「掛け紙」を使うことも覚えておきましょう。

お盆に帰省できない時のマナー

事情によりお盆の時期に帰省できない場合は、早めに遺族に連絡をして手紙やお供え物の郵送を検討しましょう。ここからは、お盆に帰省できないときのマナーを紹介します。

帰省できない場合は早めに連絡を入れる

帰省できないことがわかった段階で、先方に連絡をしましょう。初盆法要を行う場合は、会食の準備もあるため、なるべく早めに連絡するのがマナーです。

お盆は慌ただしい時期です。連絡が遅いと布団や食事の用意など、さまざまな面で相手側に負担をかけてしまうため気をつけましょう。

法要を欠席するならお詫びの手紙も送る

通常のお盆であれば、電話連絡のみで欠席の連絡をしてもよいかもしれません。しかし、初盆に帰省できない場合は、電話連絡だけでなくお詫びの手紙も送りましょう。手紙には、欠席する理由と参加できないことに対するお詫びやお悔やみの言葉をつづり、早めに送りましょう。

お供え物には手紙を添える

お盆に帰省できない時は、お供えを郵送するのが一般的です。その際、お供えには手紙を添えるようにしましょう。一筆添えて送るだけで、より丁寧な印象を与えられます。

お供えを郵送したことや、「仏前にお供えください」という気持ちを短い文章にして送ることで故人を偲ぶ気持ちが伝わるでしょう。

お盆に香典を郵送する際の注意点

香典を郵送する場合は、郵便局窓口に行き現金書留で送りましょう。現金書留専用封筒に香典袋と手紙を同封して、お盆の時期までに到着するように送ります。

香典に添える手紙は、お供えの品を送るときと同様の内容で問題ありません。初盆法要を欠席する理由と参加できないお詫び、心ばかりのものとして香典を送らせていただくことを伝えましょう。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

お盆に帰省できない場合は、お供え物を郵送するようにしましょう。お供え物や香典を郵送することはマナー違反にはなりません。お供えの品や香典には手紙を添えてお盆の時期までに送り、気持ちを伝えましょう。

小さなお葬式では、葬儀に精通した専門のスタッフが、24時間365日通話料無料でご連絡をお待ちしております。葬儀に関わるお悩みだけでなく、初盆のマナーに関する疑問についてもお答えします。お気軽にご相談ください。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

相続人には、被相続人の遺産を一定割合受け取れる「遺留分侵害額請求権」があります。ホゥ。