近年「終活」という言葉が浸透し、自らの死を意識して人生の最期の準備をはじめる方が増えています。終活を行う際には「エンディングノート」と呼ばれるノートを使って生前整理をすることができます。

家族へ思いを伝える方法としては遺言書が有名なので、エンディングノートについてはよくわからないという方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、エンディングノートの書き方や記載する内容、パスワードの管理方法について解説します。

<この記事の要点>

・エンディングノートには自身に関する基本的な情報や資産情報などを記入する

・葬儀やお墓に関する希望を記載しておくことで、残された家族の負担を軽減できる

・パスワードの管理は、デジタルエンディングノートを活用してIDやパスワードを管理する方法がおすすめ

こんな人におすすめ

エンディングノートを書いてみたい方

利用中のサービスのパスワードの記録にお困りの方

エンディングノートに書くべき内容を知りたい方

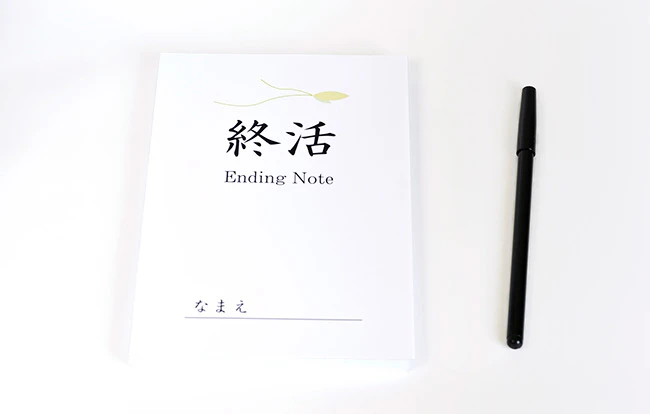

エンディングノートとは

エンディングノートとは、自分の人生の最期について家族や友人に伝えておきたいことを書き残すノートです。

年齢や書き方、内容に明確なきまりはなく誰でも自由に書くことができます。エンディングノートは終活する際の身辺整理で活用されることが多いでしょう。

エンディングノートには2つの役割がある

エンディングノートには、「情報を記録する役割」と「思いを伝える役割」があります。情報の記録としては、自分の名前や年齢などの基本情報から、預貯金や加入している保険などの資産情報などを記載しましょう。正確な情報の記載が必要な内容もあるので、注意が必要です。

思いを伝える場合は、自分史を書くことで思い出や家族も知らなかった思いを共有できます。残された家族への愛情を示すこともできるので、家族や友人それぞれへのメッセージや形見分けリストなどを書いてもよいでしょう。

また、葬儀・埋葬方法の希望や相続についても記載できます。

エンディングノートと遺言書の違い

遺言書はエンディングノートと書く内容が似ていますが、この2つには以下のような違いがあります。

| 比較対象 | エンディングノート | 遺言書 |

| 法的拘束力 | なし | あり |

| 形式 | なし | あり (規定の要件を満たさない場合は無効) |

| 記載内容 | 自由 | 相続関係 |

| 生前の希望 | 記載できる | 記載できない |

| 相続内容 | 記載できる (法的拘束力はなく要望) |

記載できる |

| 費用 | 数百円~数千円 | 自筆証書遺言:0円~ 公正証書遺言:数万円~ 秘密証書遺言:数万円~ |

| 開封条件 | なし (いつでも可能) |

あり (家裁での検認と相続人の集合) |

大きく異なる部分は、記載できる内容と法的拘束力です。エンディングノートに記入する内容にきまりはなく、生死に関係なく記載内容を確認できます。しかし、法的拘束力はありません。

遺言書は相続関係の内容が記載されるため、弁護士や行政書士などに依頼して作成することが一般的です。遺言書には法的拘束力があり、故人が亡くなった後に相続人を集めた状態で開封する必要があります。

エンディングノートを書くメリット

気軽に作成できるエンディングノートにはどのようなメリットがあるのでしょうか。エンディングノートを作成するメリットは以下の通りです。

・家族の負担が減る

・家族に思いを伝えられる

・自分の人生を振り返えることができる

・自分の現状を把握できる

・終活を円滑にできる

家族の負担を減らして自分の思いを伝えることで、不要なトラブルを避けられるでしょう。また、自分の人生を振り返り現状を把握することで、残りの人生と向き合って生活することができます。

エンディングノートに書くべき4つの項目

エンディングノートには、自分の思いを残された家族や友人に伝える役割があります。自由に作成できるエンディングノートですが、書いておくと役立つ項目があります。ここからは、エンディングノートに記載しておくと役立つ4つの項目について紹介します。

基本情報

まず、自身に関する基本的な情報を記入しましょう。親しい間柄であっても、知らない情報もあるため詳細に書いておくことをおすすめします。

| 基本情報 | ・氏名 ・生年月日 ・現住所・本籍地 ・マイナンバー ・血液型 ・家族構成 ・学歴・職歴 ・資格・趣味・特技 ・好きな食べ物 |

自身が亡くなったあとに家族が行う手続きに必要な情報もあるため、正確な内容を記載しましょう。

資産情報

家族に遺産の内容を正しく伝えるために、自分が所有している資産について記載しておきましょう。また、金銭の貸し借りが合う場合は、相手側の情報や金額も合わせて記載します。

エンディングノートに資産を記入することで現在の状況を把握できるでしょう。また、これから必要になるお金について対策を立てることもできます。財産や資産は変動するため、期間をきめて定期的に見直すことをおすすめします。

| 預貯金 | ・金融機関名・支店名 ・預貯金の種類・口座番号・口座名義 ・通帳や印鑑の保管場所 |

| 不動産 | ・不動産の種類・用途・住所・名義 ・想定時価 ・利用者の連絡先 |

| 株式・投資信託 | ・金融商品の種類 ・金融機関 ・所持している数量 ・確定申告の有無 |

| 生命保険 | ・保険会社・保険の種類 ・担当者名・連絡先 ・証券番号・契約者名・受取人 ・保険証券などの保管場所 |

| 借金・登録サービス | ・ローンの種類 ・サブスクリプションの種類 ・会社情報 ・金額 ・連絡先・担当者名 |

| その他資産 | ・自動車 ・会員権 ・資産価値があるもの ・宝石・高級ブランド品 |

介護や医療について

認知症や病気が進行すうと、介護や終末期医療について自己判断ができなくなることも考えられます。いざというときに備えて、介護や医療に関する内容も記載しておきましょう。常用薬やアレルギーの有無、延命治療を受けた場合の判断など、明確に記載しておくことで家族の精神的負担を減らせます。

| 介護 | ・介護の判断 ・希望する介護施設 ・施設利用料の支払い方法 ・財産管理対応 ・付添人 ・介護してほしい人物 |

| 医療・終末期 | ・血液型 ・病歴(入院歴)・持病・アレルギー ・投薬 ・かかりつけ病院名・担当医師名 ・治療方針 ・臓器提供 |

葬儀・お墓に関すること

葬儀やお墓に関する希望を記載しておくことで、残された家族にかかる負担を軽減できます。また、自分の希望を叶えてもらうこともできるでしょう。

近年では、SNSやメッセンジャー機能を活用して葬儀の連絡を行うことも可能です。自分の端末にアカウントを準備しておけば、家族がそのアカウントを通して葬儀の連絡ができます。

| 必須事項 | 記入例 |

| 葬儀 | ・葬式の生前予約・葬式の形式 ・互助会の積立・葬式の予算 ・葬式に参列してほしい方 ・棺に入れてほしい物 ・遺影写真 |

| お墓 | ・墓石の購入 ・納骨先・寺院名・霊園名 ・所在地・連絡先 ・法要の希望 |

エンディングノート作成とあわせて認知症対策もしておこう

認知症になると資産管理が難しくなります。自身だけで維持・管理ができなくなる可能性があるので、信用できる方を代理人として指名しておきましょう。銀行口座は、「代理人キャッシュカード」や「代理人指名手続き」というシステムを利用できます。

また、任意後見や信託契約に沿って受託者が管理する「家族信託」を活用すれば、指定した財産管理をまとめて引き継ぐことができます。

エンディングノート作成で気をつけたいパスワードの管理方法

エンディングノートに、利用中のサービスについて書くことは珍しくありません。自身の死後に運用してもらうこともあるでしょう。

ここからは、エンディングノートにパスワードを記載する際の注意点やパスワードの管理方法について解説します。

エンディングノートに記載する

利用しているサービス名とともにパスワードをエンディングノートに記載してもよいでしょう。

ただし、誰でも簡単にパスワードを見ることができるため、防犯性は低いといえます。そのため、家族など特定の人だけがわかる合言葉や暗号を用いると安全に引き継ぐことができます。

デジタルエンディングノートを別に準備する

デジタル機器を使う方は、デジタルエンディングノートを活用してIDやパスワードを管理する方法がおすすめです。紙のエンディングノートに比べて、災害や盗難によって紛失するリスクも抑えられます。

手書きだと分かりにくい大文字・小文字や、全角・半角の違いによる誤読を避けられる点もデジタルエンディングノートを利用するメリットです。しかし、データの復元やサービスの終了により閲覧できなくなる可能性もあるため、デジタルエンディングノート以外でもパスワードを管理しておくことをおすすめします。

パスワード管理ソフトを利用する

パスワード管理ソフトとは、ID・パスワードを一括で管理できるパソコンソフトです。機能によってはバックアップを保存することも可能です。

しかし、パスワード管理ソフトを操作するためのパスワードを家族に伝える必要があります。また、情報漏洩のリスクもあるため、セキュリティ面のサービスが充実しているソフトを選びましょう。

エンディングノートは更新が必要

技術の発展により、あらゆる資産もデジタル化しています。デジタル化した資産を管理するためには、アプリやソフトを活用してIDやパスワードを記録しておきましょう。

近年では、アカウント乗っ取りなどのサイバー犯罪も起こっています。同じIDやパスワードは使用しないように注意が必要です。

また、資産によっては価値が変動する物もあるため、内容確認と合わせてIDやパスワードも定期的に見直しましょう。

エンディングノートの年代別活用方法

「終活」と聞くと高齢の方を想像する方も多いかもしれません。しかし、エンディングノートの作成に年齢は関係ありません。エンディングノートは、自分に万が一の事態が起きた場合を想定して作成します。

しかし、年齢が異なれば活用方法も変わります。ここからは、年代別のエンディングノートの活用方法を紹介します紹介します。

20代~30代のエンディングノートの活用方法

20代~30代の場合は、今後のキャリアや人生設計を考える際にエンディングノートが役立ちます。人生の節目には何が必要か、自分がどのように生活していきたいかなど必要な情報をまとめることで、人生の岐路に立ったときに役立つでしょう。

また、自分の考えを仲間や家族に共有できるので、有事の連絡ツールとしても活用できます。自分の思いを知ってもらい、絆を深めるきっかけにもなるでしょう。

40代~50代のエンディングノートの活用方法

40代~50代になると、老後を意識した人生設計を考える際にエンディングノートが役立ちます。今後の人生の過ごし方や老後の生活に向けた計画をまとめる使い方がおすすめです。

自身が元気なうちに資産の可視化を行い、利用中のサービスのIDやパスワードを確認しましょう。医療や介護についての希望もまとめておくと安心です。

60代以降のエンディングノートの活用方法

60代以降は生活様式が大きく変化します。収入と支出を改めて把握して、金銭的負担の少ない生活プランを考える必要があります。そのうえで、やり残したことに挑戦し、残りの人生を豊かにするためのプラン作成にエンディングノートを役立てましょう。

早めにエンディングノートを作成している方は、医療や介護に関して40代~50代の頃より具体的な希望を書き加えることをおすすめします。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

エンディングノートは、自分の死後に自身の情報や希望を伝えて現状を見直すきっかけとして役立つ重要なものです。いざというときに備えて、早めに作成することをおすすめします。エンディングノートを作成した後は、定期的に内容を見直して変更があれば書き直すようにしましょう。

「小さなお葬式」では、終活に関する疑問やお悩みについて豊富な専門知識を持ったコールスタッフが、24時間365日、通話料無料でご連絡をお待ちしております。葬儀についてさまざまな疑問をお持ちの方は、ぜひ小さなお葬式へお気軽にご相談ください。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

遺言者の意思や希望を書面に反映し、公文書として承認された遺言書が「公正証書遺言」です。ホゥ。