かつて、お墓は代々受け継がれていくものでした。しかし、少子化や地方の過疎化などが進む昨今、遠方のお墓を管理できない方も増えています。

お墓を解体し、撤去した後に別の方法で供養する「墓じまい」について知っておけば、お墓の管理に悩むこともなくなるかもしれません。この記事では墓じまいのメリットやデメリット、費用、必要な手続きなどを詳しく解説します。

<この記事の要点>

・墓じまいとはお墓を解体し、撤去した後に別の方法で供養すること

・墓じまいをする前には必ず親族に相談をする

・墓じまいをする際には墓地のある自治体に改葬許可の申請が必要

こんな人におすすめ

お墓の継承者がいない方

墓じまいをお考えの方

墓じまいと改葬の違いを知りたい方

墓じまいとは?行うメリットとデメリット

「墓じまい」という言葉を耳にしたことがあっても、その内容を詳しく知らないという方も多いかもしれません。墓じまいにはメリットだけではなくデメリットもあります。それぞれを理解した上で、実施するかどうかを決めることが大切です。ここからは、墓じまいの概要とメリット・デメリットを紹介します。

墓じまいとは

「墓じまい」とは、お墓を解体し、撤去した後に別の方法で供養することです。現在のお墓を墓じまいした後、遺骨は他の墓地に移送したり永代供養墓地に改葬したりするのが一般的です。

お墓があった場所は、更地にしてから墓地の管理者に使用権を返還します。昨今は、さまざまな事情で墓じまいを検討する人が増えています。

墓じまいのメリット

墓じまいのメリットは、お墓の維持や管理をする心身の負担がなくなる点です。また、継承者の負担も軽減できます。特に、お墓が遠方にあって頻繁に訪れるのが難しい場合などは、負担軽減を目的に墓じまいを考える方が多いようです。

墓地管理費がなくなることで、金銭面での負担がなくなるのもメリットだといえるでしょう。

墓じまいのデメリット

さまざまな負担を軽減できる墓じまいですが、デメリットもあります。まず、お墓の撤去工事にはお金がかかります。将来的な負担を軽減できる一方で、一時的な金銭的負担が発生します。

また、墓じまいに対する意見が一致していないと、家族や親族だけでなく、お寺ともトラブルになる可能性もあります。墓じまいにはリスクもあることを知っておきましょう。

墓じまいが増加傾向にあるのはなぜ?

管理する方の年齢やお墓までのアクセス、金銭的負担など、墓じまいを検討する理由はさまざまです。ここからは、墓じまいをする理由を6つ紹介します。

お墓が遠方にあり、管理が難しい

墓じまいの理由として多いのが、お墓が遠方にあるということです。就職や結婚を機に、お墓のある故郷から離れて生活している方も多いでしょう。頻繁に故郷へ帰るのは簡単なことではありません。

お墓参りの頻度も少なくなることから、お墓を守るのが実質的に困難なケースもあるでしょう。

結婚するとさらに負担が増える

結婚して夫婦になると、両家のお墓の管理をしなければならない場合もあります。1つのお墓を管理するのも大変なので、それが両家となると負担はより大きくなるでしょう。

その結果「子どもに負担がかかるのを避けたい」という理由から、墓じまいを検討する方が増える傾向にあります。

年齢や体力的な問題でお墓参りに行けない

お墓が自宅の近くにあったとしても、高齢になるにつれてお墓参りに行く体力がなくなることもあります。周囲の助けがないとお墓参りに行けなくなったときに、墓じまいを考える方もいるようです。

お墓の継承者がいない

子どもがいない夫婦や独身の方が、自身の死後にお墓の継承者がいないと不安を感じて墓じまいを検討するケースもあります。継承者がいる場合でも、後々の負担を考慮して墓じまいをするのも選択肢のひとつでしょう。

お墓に対する価値観の変化

お墓に対する価値観の変化も、墓じまいの増加に影響していると考えられます。明治時代に「家制度」が制定されて以降、お墓は代々の先祖を祀る重要な場でした。

しかし、戦後は「家」や「先祖」に対する価値観が徐々に変わり、今あるお墓をそのままの状態で守ることへの義務感が薄れているようです。

「無縁墓」が取り上げられたことによる影響も

お墓の継承者がいないと、いずれは放置されたままの「無縁墓」となるでしょう。無縁墓は一時期社会問題となり、メディアなどでもたびたび取り上げられました。

こうした状況を目にして「お墓を守る」ことよりも「将来、無縁墓になるのでは」と不安を覚えた方が、墓じまいを検討するケースも増えています。

墓じまいに必要な費用

墓じまいには費用がかかりますが、何にどれくらいのお金が必要なのでしょうか。ここからは、墓じまいにかかる費用の内訳や項目ごとの平均的な金額、できるだけコストを抑える方法を紹介します。

墓じまいの費用内訳

墓じまいは、何にどれくらいの費用がかかるのかを知っておくと、コストを抑えやすくなります。以下の5つの内容について、おおよその費用の目安を確認しましょう。

| 内容 | 費用目安 | 詳細 |

| 書類取得手数料 | 数百円~1,500円程度 | 改葬許可申請書・納骨証明書・永代供養許可証など、墓じまいに必要な書類を取得するための手数料。自治体や納骨方法によって費用が異なる |

| 既存のお墓の解体・工事費 | 10万円~15万円程度 (1㎡あたり) |

既存のお墓を解体し、敷地を更地にするための費用。お墓の数や敷地の広さによって異なる |

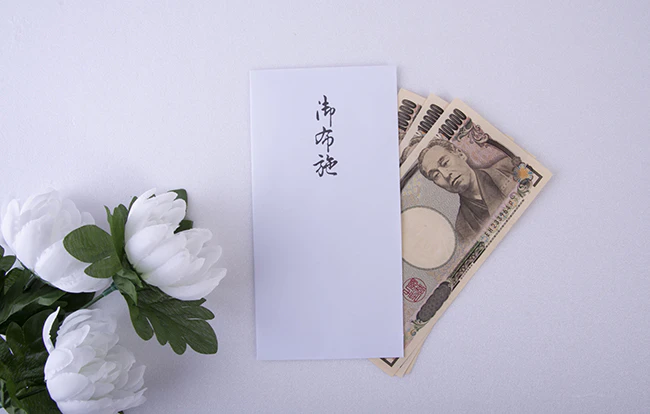

| 閉眼法要 | 3万円~5万円程度 | 既存のお墓から先祖の魂を抜くための法要。僧侶にお礼として渡す |

| 離檀料 | 0円~20万円程度 | お世話になったお寺の檀家を抜ける際にお礼として渡す費用。お寺によって費用が異なるので確認が必要 |

| 移転先での納骨・開眼法要 | 8万円~数百万円程度 | 納骨方法によって数万円から300万円ほどと、費用は大きく異なる |

墓じまいの費用を抑えるなら

墓じまいに必要な費用の中には、閉眼・開眼供養のお布施など削れないものもあります。しかし、安い金額で工事を請け負ってくれる業者を探す、墓じまい後の供養方法を手元供養や散骨にするなど、工夫をすることで費用を抑えられます。

工事費用は業者によって差があるため、事前によく比較検討しましょう。また、墓じまい後に遺骨を新しいお墓に納めると、費用が高額になる傾向にあります。手元供養や散骨は、費用を抑えられるだけでなく、お墓参りに行かなくてもよいというメリットがあります。

墓じまいをする前に準備すること

先祖代々守ってきたお墓を閉じるには、大きな決断が必要です。事前準備をしておかなければ、後になってトラブルが起こることもあるので注意しましょう。ここからは、墓じまいをする際の注意点を紹介します。

親族への相談

墓じまいをする際に忘れてはならないのは、親族への相談です。お墓は個人のものではなく、親族一同のものです。移転によって親族がお参りできなくなるなど、さまざまな理由で快く思わない方もいるかもしれません。

まずは墓じまいを検討していることを家族や近しい親族に伝えましょう。墓じまいを考えている理由とともに、墓じまいの時期や方法についても伝えるのが賢明です。

お墓の現状確認

何代にも渡って受け継がれているお墓の場合は、中に誰の遺骨が納められているのかを確認する必要があります。遺骨を移転をする場合は、遺骨の数に応じた改葬許可証が必要です。遺骨の数や骨壺の大きさ、経過年数などを確認しておきましょう。

供養方法の決定

墓じまい後の新たな供養方法は、以下の4つが一般的です。

・新たなお墓を建てる

・永代供養(樹木葬なども含む)

・手元供養

・散骨

それぞれにメリット・デメリットがあるため、家族や親族と検討する必要があります。墓じまいにかけられる費用や継承者の有無、お参りのしやすさなどさまざまな観点から供養方法を決定しましょう。

費用の算出

墓じまいの費用には離檀料など、金額が決まっていないものもあります。想定外の金額になって困らないように、数社から見積もりを取ったり同じ墓地から改葬した人の話を聞いたりして、かかる費用をできるだけ事前に調べておきましょう。

墓じまいの手順と改葬に必要な手続き

墓じまいをすることが決まったら、手順や手続きの内容を確認しましょう。流れを理解しておくと、実際に動く際にスムーズです。ここからは、墓じまいの手続きを解説します。

改葬許可の申請

まずは墓地の管理者に墓じまいの意思を伝えましょう。その後「改葬」に必要な書類を取り寄せます。改葬とは、お墓の引っ越しのことです。

改葬する際は、墓地のある自治体の役所で「改葬許可申請書」を発行してもらいましょう。現在の墓地管理者から「改葬許可申請書」に埋葬証明の印をもらったら、新しい移転先から「受入れ許可証」をもらい、役所に提出して「改葬許可証」を受け取ります。

新たな墓地や墓石の準備

改葬する場合は、新しい墓地や墓石の準備を整えましょう。霊園の情報などは資料請求をして比較検討し、実際に見学に行くのがおすすめです。民間霊園や寺院墓地、公営霊園など運営母体なども確認しましょう。

墓石は複数業者から見積りをとると、より安価に準備できます。予算を提示しておすすめの墓石を紹介してもらうのも一つの方法です。

閉眼供養

墓じまいでお墓から遺骨を取り出す際は、閉眼供養を行います。先祖の魂を抜き、墓石をただの石に戻す法要です。

お墓から遺骨を取り出す際は墓石を動かすため、石材店への依頼も必要です。お寺や霊園だけでなく石材店とも日程を調整して、閉眼供養の予定を決めましょう。

離檀

お墓がお寺にある場合は、その寺院の檀家となっているケースも多いでしょう。墓じまいの際には離壇が必要です。離壇する際は、感謝の気持ちを込めて「離檀料」をお寺に渡します。

離檀料の金額に決まりはなく、寺院によっても異なります。法要1回分程度が目安とされています。

お墓の撤去と工事

お墓の敷地は借りているものなので、墓じまいをする際は更地にして返納します。お墓の撤去作業は石材店に依頼するのが一般的です。

墓地の広さや墓石の大きさなどによって工事内容や費用が異なるため、事前に予算や工事日数などを確認しておきましょう。

改葬先での納骨・法要

既存のお墓の撤去作業が終わったら、移転先の新しい墓地で納骨や法要をします。納骨式の法要では、僧侶へのお布施が必要になります。新たな墓地での納骨と法要が無事に済めば、墓じまいは完了です。

OHAKO-おはこ-の「お墓のお引越し」

墓じまいを検討されている方は、今あるお墓の移転交渉からお墓の解体まで、すべて含んだOHAKO-おはこ-の「お墓のお引越し」プランをご利用ください。ご自身で行っていただくことは、下記の内容のみです。

・親族の同意を得る

・今あるお墓の契約内容を確認する

・新しい納骨先を検討する

・手続きの確認や署名・捺印をする

新しい墓地・霊園のご紹介や、その他供養方法のご案内も可能です。詳しくは下記ページをご覧ください。

墓じまいをお考えなら OHAKO「お墓のお引越し」

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

お墓に関するさまざまな負担を減らせる墓じまいですが、一時的にまとまった費用が必要になります。また、親族の合意がないとトラブルになる可能性もあるので、十分に話し合ってから墓じまいを決めましょう。

「小さなお葬式」では、墓じまいをスムーズに執り行うためのご相談も承っています。納得できる方法を選択したい方は「小さなお葬式」のサービスをぜひご活用ください。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

よくある質問

墓じまいとは?

墓じまいにかかる費用は?

墓じまいの流れは?

墓じまいのメリット・デメリットは?

包む香典の金額は、故人・遺族との関係の深さ、年齢や社会的な立場で異なります。ホゥ。