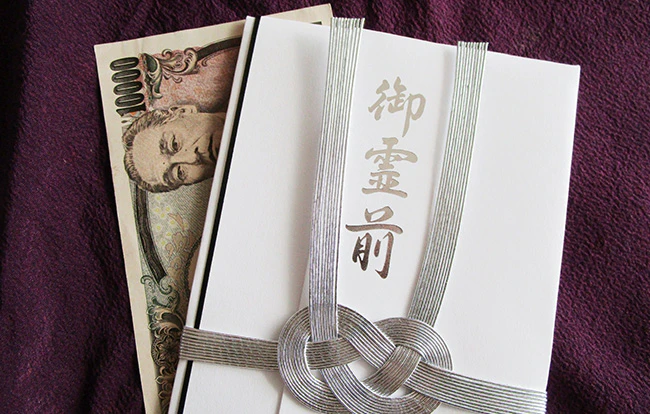

香典とは現金を不祝儀袋に包んだものであり、線香やお花の代わりに故人の霊前にお供えします。「香」はお香、「典」はお供えを意味し、故人への供養の意味合いはもちろん、通夜や葬式という急な出費への助け合いの意味合いもあります。

訃報を知ったら通夜か葬式に参列する際に香典も持参しますが、香典の相場は案外覚えていないこともありますよね。知っておくべき香典の相場や香典を渡す際のマナーについてご紹介します。急な知らせに焦らなくてすむよう、知識をつけておきましょう。

<この記事の要点>

・香典の相場は、故人との関係性や自身の年齢によって異なる

・通夜と告別式どちらも参列する場合は、先に行われる通夜でのみ香典を渡す

・遺族が香典を辞退している場合、香典を渡す必要はない

こんな人におすすめ

対象別の香典の相場を知りたい方

通夜で香典を渡す際のマナーを知りたい方

遺族が香典を辞退したときの対応を知りたい方

香典の相場は相手によって変化する

香典の金額は故人との関係性や自分の年齢などによって異なります。親戚であれば関係性が明白なのでわかりやすいですが、勤め先の関係者や友人、知り合いなどの場合、関係性と実際の付き合いにズレが生じることもあります。一般的な目安としての香典の相場をご紹介しますので、参考にしてみてください。

自分のおじやおば

自分のおじさんやおばさんが亡くなった場合は10,000~30,000円が香典の相場になります。年齢別の相場は以下の通りです。かなり親しかった場合を除くと、年齢問わず10,000円を包むことが多いようです。

| 20代 | 30代 | 40代 | 50代~ |

| 10,000円 | 10,000~20,000円 | 10,000~20,000円 | 20,000~30,000円 |

自分の祖父母

自分の祖父母が亡くなった場合は10,000~50,000円が香典の相場で、年齢に応じて金額が変わります。20代なら10,000~20,000円、30代・40代なら20,000~30,000円、50代以降は30,000~50,000円程度を包みます。

| 20代 | 30代 | 40代 | 50代~ |

| 10,000~20,000円 | 20,000~30,000円 | 20,000~30,000円 | 30,000~50,000円 |

夫(妻)の両親

夫(妻)の両親が亡くなった場合、ほとんどの年代で50,000~100,000円が香典の相場となっています。20代は30,000円~100,000円となっていますが、50,000円以上包むのが一般的です。夫(妻)の両親の場合、生前に同居していたか別居していたかにかかわらず、自分の両親と同額程度包むようにしましょう。

| 20代 | 30代 | 40代 | 50代~ |

| 30,000~100,000円 | 50,000~100,000円 | 50,000~100,000円 | 50,000~100,000円 |

自分の勤め先の関係者

勤め先の上司や同僚、部下、取引先など仕事関係の方が亡くなった場合、5,000~10,000円が香典の相場です。20代は5,000円、30代なら5,000~10,000円程度、40代以上は10,000円程度となっています。相場を参考に、勤め先の方と話し合って決めるとよいでしょう。

| 故人との関係 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代~ |

| 勤め先の上司 | 5,000円 | 5,000~10,000円 | 10,000円~ | 10,000円~ |

| 同僚・部下 | 5,000円 | 5,000~10,000円 | 10,000円~ | 10,000円~ |

| 同僚の家族 | 3,000~5,000円 | 3,000~10,000円 | 5,000~10,000円 | 5,000~10,000円 |

| 取引先関係 | 5,000円 | 5,000~10,000円 | 5,000~10,000円 | 5,000~10,000円 |

自分の友人や知り合い

友人や知り合いと一言でいっても、関係性は様々です。とても仲の良い親友や幼馴染、学生時代の同級生から、近所の方、隣人、昔お世話になった恩師などがいるでしょう。友人や知り合いが亡くなった場合、一般的な相場は3,000~10,000円ですが、付き合いの深さによって異なります。友人同士で出し合ってきりの良い金額を包むこともあります。

| 故人との関係 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代~ |

| 友人・知人 | 5,000円 | 5,000~10,000円 | 5,000~10,000円 | 5,000~10,000円 |

| 近所の方 | 3,000~5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000~10,000円 |

| 恩師・先生 | 3,000~5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000~10,000円 |

香典はいつ・誰に渡すのか

相場を確認して香典を用意したら安心、とはいかず、渡し方を間違えないようにしなければなりません。故人への弔意を表すために少しの気遣いをするだけで、ご遺族の方に有り難く受け取ってもらえることでしょう。タイミングによって渡し方が異なるため、それぞれの方法をご紹介します。

通夜か葬式の場で香典を渡す場合

香典を渡すときは、素手で持つのではなく袱紗に包んで渡します。袱紗は慶事用と弔事用に分かれているため、慶事用である明るい色のものは使わないようにしましょう。

香典を渡すタイミングは、弔問した通夜や葬式の焼香前です。どちらも参列する場合はどちらかでお渡しすれば大丈夫ですが、先に参列する通夜に持参するのが一般的です。その際、受付で会葬者名簿への記帳も忘れないようにしましょう。

渡す際は、右手に袱紗を置いて左手で開き、不祝儀袋を取り出します。相手から見て名前が見えるように向きを変えて、「この度は突然のことでお悔やみ申し上げます」「ご愁傷様です」などのあいさつの言葉を添えて渡します。

葬儀に行けなかった場合

遠方に住んでいたり仕事の都合が合わなかったりという理由で、通夜や葬式に参列できないこともあります。その場合はまず弔電や供花を手配し、香典は後日訪問したり、郵送したりするのが一般的です。

後日訪問する場合は、事前にご遺族に必ずその旨を連絡するようにしましょう。突然の訪問は迷惑になることもあります。タイミングとしては、葬儀の片付けなどで忙しいため数日空けて、四十九日ごろまでに弔問するのが良いでしょう。喪服ではなく平服がマナーですが、派手すぎるものやカジュアルな服装は避けます。

香典を郵送する場合は、現金書留の封筒の中に香典袋を入れて送ります。通夜や葬式に参列できなかった理由やご遺族の方へのお悔やみの言葉を添えて送ると、香典袋だけが入っているよりも気持ちが伝わります。

法要で香典を渡す場合

通夜や葬式以降は、しばらく遺族だけで供養することが多いですが、四十九日の法要は遺族だけでなく親族や友人、知人なども参列します。このような法要に参列する場合の香典の相場や渡し方をご紹介します。以下、法要での香典の相場です。

| 故人との関係 | 金額 |

| 両親 | 20,000~50,000円 |

| 兄弟・姉妹 | 20,000~50,000円 |

| 祖父母 | 10,000~30,000円 |

| おじさん・おばさん | 10,000~30,000円 |

| 友人・知人 | 10,000円 |

通夜で香典を渡す際のマナー

通夜で香典を渡す際のマナーを知らずに、ご遺族の方に失礼があってはいけません。訃報を受けた際は、通夜と葬式の日時や会場、宗教を忘れずに確認します。

通夜は仏教だけに限ったものではなく、神式では「通夜祭」がとりおこなわれ、キリスト教でも通夜の儀式があります。通夜に持参する香典の表書きは宗教によって異なりますが、「御霊前」はどの宗教でも使えるのがポイントです。

通夜は18時~21時頃までに行われることが一般的です。始まる時間の10分前には着くようにし、受付では一礼してお悔やみの言葉を添えて記帳します。「重ね重ね」「たびたび」「四」「九」などは忌み言葉とされているため、通夜や葬式では使わないようにしましょう。

葬式とは異なり、通夜は必ずしも喪服で参列しなければならないわけではありません。黒や暗めの色のスーツでも参列できます。女性の場合は黒ストッキングに黒の低いヒールを身に付けるようにしましょう。

あまり親しくない方への香典は連名も検討しよう

通夜や葬式参列する場合、会社関係など組織の一員として参列する場合は連名にすることが普通ですが、個人で参列する場合は一人ひとり香典を包むのが一般的です。しかし、個人の場合であっても、そこまで親しくない方への香典に悩む場合は連名で包むこともあります。

連名で香典を出す際、三名までの連名であれば不祝儀袋に全員の名前を書きます。会社関係であれば右側に会社名も添えます。連名の名前は一番右に目上の人、一番左に目下の人がくるようにします。上下関係がない場合は五十音順にするとよいでしょう。

四人以上の連名で香典を出す場合、表書きには「団体名 一同」「団体名 代表者名 他一同」と書きます。無地の便箋などに全員の住所と氏名、包んだ金額を記載して現金と一緒に中袋に入れましょう。

香典ではお札の枚数や合計金額を気にする

弔事では「四」や「九」は縁起の悪い数字とされているため、香典の合計金額も4,000円や9,000円、40,000円などは避けるのがマナーです。連名で香典を出す場合は特に注意しましょう。また、相手との関係によって金額を調整したりお札の枚数を気にしたりする必要があります。

お札の枚数は慣例に従って用意

通夜や葬式ではご遺族の方はたくさんの方から香典を渡されるため、お札の枚数が増えると数える手間がかかってしまいます。枚数においても「四」や「九」のつく枚数は避けるようにし、一枚か三枚、十枚にするのが一般的とされています。

例えば10,000円入れようと思った場合、パターンとしては10,000円札一枚、5,000円札二枚、5,000円札と1,000円札五枚、1,000円札十枚が考えられます。

しかし地域や慣例によって違う場合もありますので、それぞれの慣例に従って用意するようにしましょう。

相手との関係から金額を調整しよう

香典の相場をご紹介してきましたが、必ずしもその通りというわけではなく、相手との関係によって金額を調整してください。一番大切なのは故人への敬意と、ご遺族の方へのお悔やみの気持ちです。

大変お世話になったからといってあまりに多く包みすぎることもありませんし、親族でもほとんど関わりがなかったからといって少なすぎるのもよくありません。相場を目安にして、故人との関係性や自分の年齢を考慮しながら、自分の身の丈に合った金額を包むと良いでしょう。

香典返しが来ることを忘れずに

香典返しとは、通夜や葬式でおさめる香典のお返しにいただく返礼品のことをいいます。香典の金額は人によって異なるため、三段階ぐらいの品物が用意されていることが一般的です。

そのため、あまり多く包んでしまっても、香典返しで高価なものをもらうことになり、ご遺族の方の負担になってしまうこともあります。香典返しをいただけるということも忘れないようにしましょう。

遺族が香典を辞退したときは

宗教の違いによるものや家族葬の人気が高まってきたことなど、通夜や葬式の形式も多様化しています。故人の遺言または遺族の考え方から、通夜や葬式を簡略化したり、香典返しの手間を省くため香典を辞退されたりすることも増えてきています。

そのような場合、本当に香典を持参しなくても良いのか悩んでしまいますが、ご遺族の気持ちを尊重し、香典を持参することは控えるのが無難です。弔電で弔意を示すこともできますが、弔電も辞退されるということは少なくありません。ご遺族の負担にならないよう、まずはご遺族の意向を確認してから行動することが大切です。

しかし一般の参列者に対して「香典を辞退する」という旨が伝えられていた場合でも、親戚からの香典は受け取るケースもあります。その際は受付ではなく控室などで直接お渡ししましょう。

また、家族葬の場合は親族以外参列することもできません。親しい関係にあったり、お世話になっていたりした方が亡くなったとき、香典を辞退されると弔意の示し方に困ってしまうかもしれません。どうしても弔意を示したいときは、前もってご遺族の方に確認を取った上でお供え物や供花を送ることもできます。

お供え物は日持ちするものが良いとされており、故人が好きだったお菓子や線香、ロウソクなどが一般的です。供花といえば菊を想像するかもしれませんが、現在ではカーネーションや胡蝶蘭などを使ったフラワーアレンジメントを渡すこともあるようです。どのような形でお渡しするにせよ、花持ちが良いものを選ぶようにしましょう。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。※2024年4月 自社調べ

まとめ

通夜や葬式で渡す香典の相場は、意外と覚えていないものですよね。故人との関係性や自分の年齢に応じて香典の相場は決まっています。しかし相場はあくまでも目安ですので、付き合いの深さや故人への気持ちを考慮して金額を調整してください。

その際、「四」や「九」などの数字は避けるようにし、ご遺族の方を不快にさせないようマナーに気を付けて渡すようにしてください。いざというときに焦らなくて良いように、前もって知識をつけておきましょう。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

亡くなった方や仏に向けて、香を焚いて拝む行為を焼香(しょうこう)といいます。ホゥ。