香典を用意する際、お金の入れ方を迷ったことがあるかもしれません。作法を知っておけば、香典を渡すときにマナー違反になることもないでしょう。

この記事では、香典のお札の入れ方や香典袋の書き方を紹介します。香典を渡すタイミングを知りたい方にも役立つ情報をまとめました。

<この記事の要点>

・香典のお札は新札を使わず、お札の表(肖像画が描いてある方)が上にくるように入れる

・奉書紙を用いて香典を包む方法が正式な包み方とされている

・挟むタイプの袱紗に香典袋を包む場合、左開きで表書きが前になるように包むのが正しい作法

こんな人におすすめ

香典の包み方を知りたい方

葬儀に参列予定の方

香典を郵送する場合のマナーについて知りたい方

香典におけるお札の入れ方のマナー

香典を包む前に、お札の入れ方の作法を確認しておきましょう。マナーを知らずに包んでしまうと、失礼になる可能性もあります。ここからは、香典のお札の入れ方を紹介します。

新札は避ける

香典では新札を使わないのがマナーです。新札は「不幸を予期してあらかじめ用意しておいた」と解釈されてしまう可能性があるためです。

お札の選び方に関しては気にしない方が増えてきていますが、年輩の方は不快に感じることもあります。お札が新札かどうか事前に確認しておくと安心です。

ボロボロのお札は避ける

あまりにもボロボロのお札を使うのはマナー違反です。使い古して切れ目が入っているようなものも失礼にあたります。欠損しているお札はお金として使用できない可能性もあります。汚れが目立つものや状態が悪いものは避けて、適度な使用感のものを選びましょう。

お札を入れる向き

お金を入れる向きは、中袋を裏にして開けた際に、お札の表(肖像画が描いてある方)が上にくるように入れるのが一般的です。

上下は、肖像画が中袋の下にくるように入れましょう。お札を複数枚包むときは、お札の向きをそろえて入れます。

香典袋の書き方

香典を包む際は、香典袋の書き方の作法も知っておく必要があります。ここからは、香典袋の正しい書き方を紹介します。

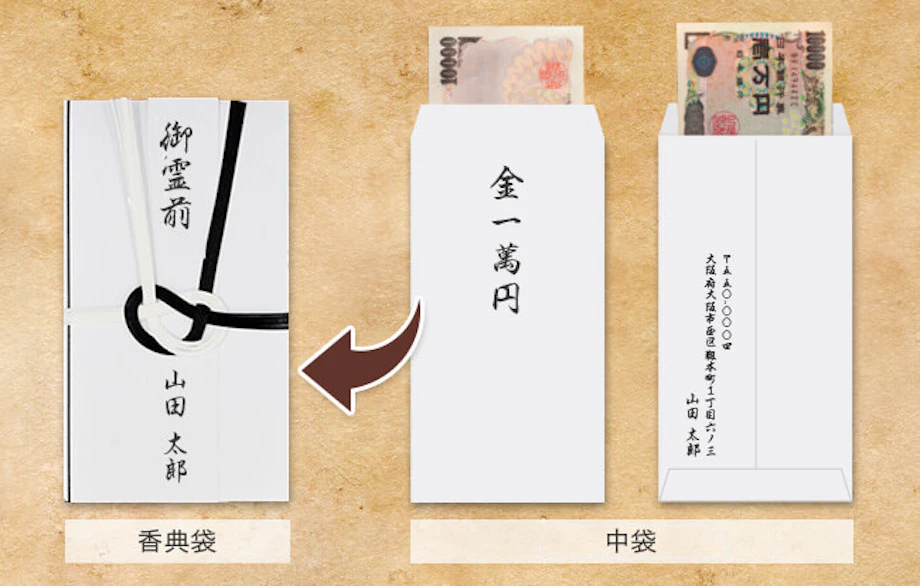

中袋の書き方

中袋には自分の住所・氏名・包んだ金額を記入します。遺族が香典を整理する際に中袋に記載がないと、誰からのものなのかわからなくなるためです。

記入欄が設けられている場合はその欄に、ない場合は表に金額、裏に住所と氏名を書きます。金額を記入するときは一般的な漢数字ではなく、「壱」「参」といった旧字体を使って書きましょう。不祝儀袋は表書きは薄墨にするのが正しい作法ですが、中袋は普通の墨で記入して問題ありません。

会社や学校関係などで、連名や「〇〇一同」として香典を出す場合には注意が必要です。人数が4名以上であれば、中袋には代表者の住所と氏名を書きます。全員の氏名を書いた中紙をお札と一緒に入れましょう。

表書きの書き方

表書きは、宗教や宗派によって書き方が異なります。宗教別の表書きの書き方は以下のとおりです。

| 仏式 | 「御霊前」「御仏前」「御香典」 |

| 神式 | 「御玉串料」「御榊料」 |

| キリスト教 | 「御花料」 |

市販されている袋の多くは、表書きが「御霊前」となっていますが、浄土真宗に限っては「御仏前」を使用します。これは、浄土真宗では亡くなるとすぐ仏になると考えられているためです。

中袋がない場合の書き方

中袋がない場合は、香典袋に薄墨で直接必要事項を書きます。内容は中袋がある場合と同じで、表書き・名前・住所・包んだ金額です。

おもて面の水引の上部には「御霊前」「御香典」といった表書き、下部には氏名を書きます。裏面には住所・金額の2点を記載しましょう。

遺族が香典を持参した参列者の住所を知らない場合もあります。遺族がお礼状を送るときに困らないように、住所は郵便番号やマンション名を省略せずに記入しましょう。

金額の書き方

金額を書く際は、金額の前に「金」と記入しましょう。「圓」の後の「也」は記入しなくても問題ありません。金額を書くときの数字は「大字」と呼ばれる旧字体を使用します。「一」「二」「三」といった漢数字は改ざんされるおそれがあるため、「壱」「弐」「参」と大字で記入します。

香典の入れ方のポイント

香典を包む際は、包む金額の目安やお札の枚数などを知っておく必要があります。ここからは、香典を入れるときのポイントを解説します。

地域ごとの金額目安を知る

香典で包む金額は、故人との関係性や地域、宗派によって異なります。

たとえば、冠婚葬祭による負担を軽減する取り組みである「新生活運動」を推進している地域では、目安の金額を数千円としていることもあります。その場合は、1,000円~3,000円程度の金額を目安に包みましょう。自分が住んでいる地域の目安を最初に確認しておくと安心です。

お札の枚数を奇数にする

香典袋に入れるお札の枚数にきまりはありませんが、日本において「4」と「9」は「死」「苦」というイメージがあります。縁起が悪いと考えられているため、4枚と9枚は避けましょう。

中袋には封をしない

中袋に封をする必要はありません。封をしてしまうと中身が見えず、金額も簡単に確認できないためです。

ただし、中袋に封をする慣習を持つ地域もあるので、例外があることも知っておきましょう。

香典を奉書紙で包む方法

和紙の一種である「奉書紙(ほうしょがみ)」を用いて香典を包むこともあります。本来は、奉書紙を使用した包み方が正式な包み方とされていて、奉書紙は最高級の公用紙として使われています。正しい包み方がきまっているのでしっかり確認しましょう。注意点は、裏表を守ること・折り方・お札の向きの3点です。ここからは、奉書紙を使った香典の包み方を紹介します。

奉書紙の表裏

ツルツルしている面は文字を書き入れるおもて面です。ザラザラしているほうが裏面なので、表裏を間違えないように包みましょう。

奉書紙の折り方

折り方は不祝儀の折り方で、下側の折り返しに上側を被せます。「下・左・右・上」の順に折りましょう。折り方を間違えると真逆の慶事の意味合いになるため注意しましょう。

奉書紙で包む際のお札の向き

お札の向きは、奉書紙のおもて側にお札の裏側がくるようにします。肖像画が裏側にくるのが正しい向きです。複数枚入れるときは全てのお札の向きをそろえて、折れ曲がらないように丁寧に入れましょう。

香典袋をふくさに包む方法

香典袋を包む袱紗(ふくさ)には大きく分けて2種類あります。挟むタイプと折りたたんで包むタイプです。挟むタイプであれば香典袋の向きに気を付けて挟み込むだけなので手間がかかりません。折って包むタイプであれば正しい方法で折る必要があるため、注意が必要です。

挟むタイプは左側が開くようにします。右側が開くようにするのは慶事の時です。左開きで表書きが前になるように挟み込みましょう。

折って包むタイプの場合は、ひし形になるようにふくさを開き、中央から少し右に香典袋を置きます。右側・下側・上側の順に角を中心に向かって折り込み、左側を最後に折りましょう。

ふくさは、金額によって適切な種類が異なります。挟み込むタイプは1万円~3万円を包む際に使用し、3万円以上包む場合は折って包むタイプを使用しましょう。

香典を郵送する際の注意点

葬儀に参列できなかった際は、香典を郵送することもあります。ここからは、香典を郵送する時期や方法、注意点を解説します。

できるだけ早めに送る

香典を郵送する目安は、葬儀後1週間~1か月以内です。香典を受け取った場合、遺族は香典返しの用意が必要になるため、あまりにも遅すぎると迷惑になる可能性があります。早めを意識して送るとよいでしょう。

現金書留で送る

香典は郵便局の現金書留を利用して郵送します。現金はこれ以外の方法では送れません。現金書留で郵送する際の注意点は2点あります。1点目は、現金をそのまま送らずに香典袋に包んで送ることです。

2点目は中袋に必要事項をしっかりと記入することです。郵送だからといって通常行うことを省略してはマナー違反になります。マナーを守って郵送しましょう。

香典を渡すタイミング

葬儀に参列する場合と参列しない場合で、香典を渡すタイミングが異なります。葬儀に参列する場合は、お通夜か告別式のどちらかで渡します。2回とも渡すことは不幸が続くことを想起させるので、マナー違反と考えられています。

葬儀に参列せずに香典を郵送する場合は、葬儀が終わってから1週間~1か月以内に送りましょう。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。※2024年4月 自社調べ

まとめ

香典のお札をを入れる向きは、中袋を裏にして開けた際に、お札の表(肖像画が描いてある方)が上にくるように入れるのが一般的です。上下は、肖像画が中袋の下にくるように入れましょう。お札を複数枚包むときは、お札の向きをそろえて入れます。

香典を渡す際は、金額・正しいお札の入れ方・渡すタイミングの3つのポイントを押さえましょう。また、香典の金額は故人との関係性によって変動します。金額に合った香典袋を選びましょう。

小さなお葬式では、一人ひとりのお客さまに合った葬儀や法要のプランを提案しています。葬儀や香典について疑問をお持ちの方は、お気軽に小さなお葬式までご相談ください。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

よくある質問

香典のお金はどっち向きに入れる?

香典袋はどうやって包むの?

香典はいくら包めばいいの?

香典袋はどれを選べばいいの?

香典袋を入れる袱紗の包み方は?

香典はいつ渡せばいいの?

私的年金制度は公的年金に上乗せし保険料を支払うと受給できる、任意で加入する年金制度です。ホゥ。