ひとくちに仏教といってもさまざまな宗派があり、各宗派によってそれぞれの文化が形成されています。お布施に関しても同様で、家の宗派の初七日のお布施相場がわからないという方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、浄土真宗の初七日におけるお布施相場について解説します。葬儀や法要のお布施相場についても紹介しますので、浄土真宗の法要で施主となる方はぜひご覧ください。

葬儀全体の流れについては別のページで詳しくまとめています。こちらもぜひ参考にしてみてください。

<この記事の要点>

・初七日のお布施は、ほかの宗派と比較すると若干高めで3万円~5万円が相場

・初七日法要は葬儀と同日に行うことが一般的で、繰り上げ法要と繰り込み法要の2種類がある

・初七日以外では四十九日法要や建碑法要など、それぞれ相場があるため確認が必要

こんな人におすすめ

浄土真宗のお布施の相場を知りたい方

浄土真宗の初七日法要について知りたい方

浄土真宗の一周忌移行の法要のお布施について知りたい方

浄土真宗の初七日のお布施の相場

浄土真宗は親鸞聖人が開祖となって鎌倉時代に開かれた宗派です。阿弥陀仏の本願である万人救済による絶対他力を教えとしています。檀家数は日本最多の宗派です。ここからは浄土真宗の初七日のお布施額や、初七日法要をすすめるにあたっての注意点を解説します。

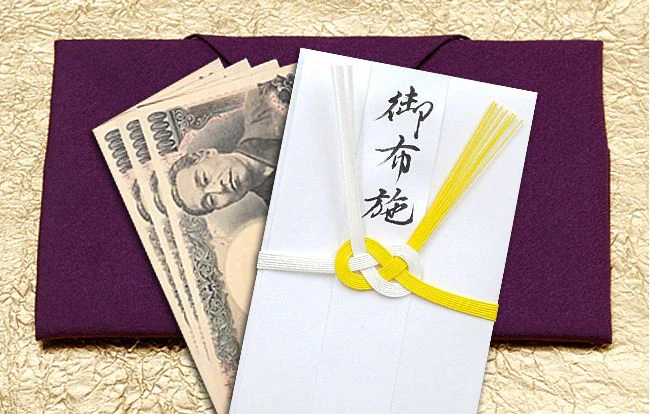

初七日のお布施は数万円が相場

初七日のお布施は3万円~5万円程度が相場です。ほかの宗派と比較すると若干高めに設定されています。

浄土真宗では、お布施の解釈が他宗派とは異なります。僧侶に読経をあげていただいたことへのお礼として考える宗派が多い中、浄土真宗では故人や遺族を救済してくれた阿弥陀如来への感謝を表す喜捨と考えます。表書きには「読経料」や「謝礼」と書かないように気をつけましょう。

そもそも初七日とは

初七日は故人の没後に営まれる最初の忌日法要です。忌日法要は命日から7日ごとに行って49日目が最終日とされています。四十九日法要を行うこの日をもって忌明けとなり、遺族は日常生活に戻ります。誤解されがちですが、命日を含めて7日ですので没後6日後が初七日となるので注意しましょう。

多くの宗派では、四十九日までは故人の魂の行き先が決まるまでの期間と考えられています。しかし浄土真宗では、死者の霊魂は死後すぐに成仏して仏さまになるという「即身成仏」の教えです。本来、成仏を願う初七日法要は必要ありません。

それでも忌日法要が営まれるのは、残された遺族が気持ちに整理つけるための形式的な意味合いが強いと考えられています。

初七日は葬儀と同日に行うことが多い

初七日法要は、以前は没後7日目に行われていました。しかし現在では、葬儀と同日に営むのが主流となっています。

法要当日に仕事がある場合、参加するには忌引き休暇を取得しなければなりません。遠方に住んでいる方にとっては、何度も行き来する負担もあります。遺族も短期間に法要を複数回営むのは大変なため、負担を減らすために葬儀と合わせるようになりました。

葬儀と同日に初七日を営むには、「繰り上げ法要」と「繰り込み法要」の2種の形態があります。繰り上げ法要は、葬儀と火葬が終了してからあらためて斎場に集まり初七日を行います。繰り込み法要は初七日を葬儀の中に組み込んだ形態です。繰り込み法要は、火葬場まで同行しない参列者も参加できるという利点があります。

初七日における注意点

葬儀と初七日を同日に営む場合でも、葬儀とは別に初七日の香典を準備するのがマナーです。本来は別日に行う2つの法要を同日に営む形ですので、香典をまとめるのは好ましくありません。香典は2つの不祝儀袋に分けて入れて、表書きもそれぞれ書きましょう。

葬儀の日に初七日も営むことが知らされていなくても、当日になってから判明するケースもあります。念のために、事前に初七日の香典も用意しておいたほうがよいでしょう。葬儀の香典とは相場が異りますので、その点も注意しましょう。

初七日以外の法事のお布施の相場

仏教では多様な法事が営まれ、それぞれ内容が異なります。お布施の相場も法事ごとに変わるので、困惑する方もいるかもしれません。代表的な法事で渡すお布施の相場をご紹介します。事前に把握して、準備しておきましょう。

葬儀でのお布施

葬儀のお布施は10万円~30万円程度が相場です。ほかの宗派では60万円前後包む場合もありますので、比較的控え目の額であるといえるでしょう。

他宗派の葬儀の場合、戒名のランクでお布施の金額が上下する傾向です。しかし、浄土真宗では事情が異なります。浄土真宗の場合、戒名ではなく「法名」と称されます。男性は「釋~」、女性は「釋尼~」と定められているので格に差はありません。

四十九日でのお布施

四十九日は節目になる重要な日ですので、通常の忌日法要よりも多めのお布施を用意するのが通例です。ほかの忌日法要では5,000円前後ですが、四十九日では3万円~5万円ほど包むことが多く見られます。

浄土真宗には忌明けの思想はありません。四十九日は遺族が日常生活につつがなく戻るための区切りとして行われる盛大な法要です。また、故人の極楽浄土の幸福を祈願するという意味もあります。浄土真宗にとって四十九日は、阿弥陀如来にあらためて感謝して教えを心に刻む機会です。

建碑法要でのお布施

お墓を新たに建墓したときは、建碑法要を行います。御移徙(おわたまし)とも称されるこの儀式は、他宗派では開眼法要と呼ばれます。浄土真宗ではお墓や仏像に霊魂をこめるという考えがないため、呼称が異なるのです。そのため浄土真宗では故人の霊魂が宿る位牌も用いませんので、覚えておきましょう。

お布施の相場は2万円~3万円です。儀式の意味が異なるので呼び方は違いますが、額については他宗派と大きな差異は見られません。

入仏法要でのお布施

入仏法要は家庭に新たに仏壇をお迎えしたときに行います。入仏とは、御本山からご本尊の阿弥陀如来にお越しいただく趣旨であり、ほかの宗派でいうところの入魂のような意味はありません。その差別化のために「魂」の字は用いないのが特徴的です。

お布施は1万円~2万円が一般的です。仏壇に飾る掛け軸などを一新するときは、お寺から取り寄せが必要になることもあります。このようなケースでは、追加で料金が発生することも考えられます。ふさわしい掛け軸のサイズは仏壇の規模によって変わり、掛け軸の価格もあわせて変動します。必要なときはあらかじめ問い合わせておきましょう。

初盆・初彼岸でのお布施

初盆・初彼岸は、四十九日が明けてから初めて訪れるお盆と彼岸を指します。四十九日を迎えるまでのお盆や彼岸は、初には含まれませんので注意しましょう。新盆や初彼岸は法要を開いて故人へ祈りと感謝を捧げます。

初盆・初彼岸では、3万円~5万円ほど包まれることが多くなっています。お彼岸は寺院で合同法要として行うことも多く、こちらに参加する場合は個別に行うよりも包む額は少なくなります。合同で行う場合は5分の1程度まで安くなる場合もあり、相場は3,000円~1万円ほどです。

その他の法事でのお布施

ご紹介した法事以外にも、一周忌や三回忌など年忌法要に読経をお願いすることもあるでしょう。一周忌は、没後満1年の祥月命日に親族や親しい人たちを招いて法要を営み、食事の席を設けるのが慣例です。お布施の額は3万円~5万円が相場になります。

一周忌以降も祥月命日に集まって法要を営む習慣があります。三回忌や七回忌では例年よりも大きな法要を営み、1万円~5万円ほどのお布施を出します。七回忌以降は集まりの規模が小さくなり、お布施の額も少なくなっていくのが一般的です。

三十三回忌を一区切りにして弔い上げになりますが、近年では十三回忌や十七回忌を最後にするケースも増加しています。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

この記事では、浄土真宗における初七日を中心にお布施の相場を解説してきました。葬儀が終わって初めての法要である初七日のお布施相場は3万円~5万円です。四十九日や年忌法要など、お布施を渡す機会は多々あります。それぞれに相場がありますので確認しておきましょう。

小さなお葬式では、各宗派のスタイルに対応した法要プランをご用意しています。費用を抑えつつ僧侶の手配も同時にできるため、法要の施主に慣れていない方には特におすすめです。法事を手配する際には、ぜひ小さなお葬式をご利用ください。

また法事・法要以外にも、葬儀全般に関する悩みや疑問があれば「小さなお葬式」へご相談ください。知識豊富な専門スタッフが24時間365日サポートします。

初七日とは故人の命日から7日目に行われる法要のことです。ホゥ。