「お盆法要のお布施をどのくらい包めばよいかわからない」「お布施の金額の目安を詳しく知りたい」とお悩みの方もいるのではないでしょうか。

お盆のお布施はタイミングや地域、宗派によっても異なります。しかし、大まかな目安はあり、あらかじめ把握しておけば、お盆法要の準備をスムーズに進められるでしょう。

この記事ではお盆法要はどのようなものか、お布施の金額の目安はどのくらいか、宗派や地域の違いを解説するだけではなく、包みの書き方や渡し方についても解説します。

<この記事の要点>

・お盆法要のお布施の相場は、初盆で3万円~5万円、通常のお盆では5,000円~1万円

・お布施の金額は旧字体を使用して縦書きで記入する

・お布施を渡すタイミングは法事の前か終了後

こんな人におすすめ

お盆法要はどのようなものかを知りたい方

お盆法要のお布施の金額相場を知りたい方

お盆のお布施の包みの書き方・渡し方を知りたい方

お盆法要ではどのようなことをするか

お盆はご先祖様や故人の方を供養する行事です。お盆法要は僧侶を自宅に招き、棚経を読んでもらうか、寺院で合同法要を行ってもらうか、大まかに2種類があります。その由来は仏教の盂蘭盆会です。盂蘭盆とはご先祖様を供養する儀式のことで、日本ではもともと先祖を大事に習慣があることから、慣習となりました。

棚経とは、僧侶を自宅に招き、法要を読んでもらうことです。お盆の場合は供養のための供物や精霊を呼ぶための棚を作ります。

寺院でまとめて法要を行うのが合同法要です。お盆やお彼岸などは法要が多いため、合同法要が行われるケースが多いでしょう。スケジュールの都合や自宅での法要が難しい場合は合同法要を利用するとよいかもしれません。

お盆のお布施はどのくらい包む?

「お盆のお布施はどのくらい包むものなのかわからない」という人も多いでしょう。お布施は僧侶に感謝の気持ちを伝えるものです。いくら包むと明示されているわけではなく、どのくらい包めばよいかわからない人も少なくありません。お盆のお布施はどのくらい包むのがよいか、次で詳しく解説します。

新盆・初盆のときのお布施

新盆・初盆のときのお布施は3万円~5万円包むのが相場です。新盆・初盆は友人知人など故人に関わる人も呼ばれます。そのため、法要の規模も大きくなることが多いため、お布施も少し多めに包みます。

ただし、お布施をいくら包めばよいのかは、宗派や地域によって変わるため、注意が必要です。気になる場合は僧侶にあらかじめどのくらい包めばよいのか確認しておくとよいでしょう。

新盆以降のお布施

新盆以降のお布施は5,000円~1万円包むことが多くなります。新盆・初盆のときと比べると、参列者が少なくなり、規模が小さくなります。新盆・初盆の法要は参列者の数によってはお寺で行われることもあるかもしれませんが、新盆・初盆以降の法要では参列者が親族に限られるため、自宅で行われることが一般的です。

自宅で行う場合はお車代や御膳料もお渡ししましょう。また供物や精霊棚、提灯を準備します。お盆の提灯は1日中つけることもありますが、夜は火事予防のため、消灯することもあるでしょう。お盆が終わったら提灯はすぐに片付けます。お盆の法要の準備をしっかりとした上で自宅にお招きしましょう。

御膳料の相場

法要後会食を開き、その場に僧侶をお招きします。しかし、僧侶のスケジュールなどの都合で、会食を辞退される場合があるでしょう。この場合にお渡しするのが御膳料です。御膳料は法要会場や会食の内容によっても変わりますが、5,000円~2万円包むようにしましょう。

お車代の相場

お盆の法要は自宅に僧侶を招いて行うことも多いでしょう。僧侶を自宅に招く場合はお車代も準備します。お車代の相場は移動距離にもよりますが、5,000円~1万円です。またタクシーを手配し、料金を自分で支払うという方法もあります。

お盆のお布施に宗派による違いはあるか

「お盆のお布施は宗派によって変わるのか気になる」という人もいるのではないでしょうか。上記で紹介したお布施の目安はあくまで目安で宗派や地域によって違いがあります。

たとえば、曹洞宗の場合は3,000円~1万円、浄土真宗の場合は5,000円~1万円、真言宗の場合は5,000円~2万円、日蓮宗の場合は1万円~3万円です。

またお布施についての考え方が宗派ごとに異なることにも注意しましょう。曹洞宗の場合は法要のことを施食会と呼びます。これは施す側と施される側に違いがないことが由来です。浄土真宗の場合はご先祖を招くのではなく、感謝を伝える場だと考えられています。

真言宗の場合は僧侶への感謝ではなく、本尊へのお供えという考えがされていることが特徴です。日蓮宗では金額の大きさが重要ではなく、供養のための気持ちが重要だとしています。

お盆のお布施の包みの書き方

お盆のお布施をお渡しするときには包みの書き方にもマナーがあります。しかし、どのようにかけばよいかわからない人もいるのではないでしょうか。ここではお盆のお布施の書き方はどのようなものか詳しく解説します。

金額の書き方

お布施の金額を書く際は旧字体を使います。算用数字は原則として使いません。1万円を包む場合であれば、「金壱萬圓也」と縦書きで記載します。金額の前に「金」金額の後に「也」をつけるのを忘れないようにしましょう。

ただし、お布施を包む封筒に金額の記入欄がある場合もあります。この場合は旧字体を無理に使用することはなく、算用数字で書いても問題ありません。また金額はお布施の中袋に記載します。お布施の表面に直接記載しないようにしましょう。

お布施の書き方

お布施の文字を記載するときは黒の毛筆で記載します。香典の場合は薄い墨を使うこともありますが、お布施に薄墨は好ましくありません。

表面上には「御布施」か「お布施」と記載しましょう。下には自分の名前を名字、またはフルネームで記載します。家族を代表する形で「家」をつけても構いません。

裏面には名前、住所、金額を記載します。菩提寺によっては不要な場合もありますが、これらを記載しておくと、親切です。

御膳料・お車代の書き方

お布施とは別の封筒で御膳料やお車代はお渡ししましょう。お車代は表に「お車代」と縦書きに記載し、名前をつける必要はありません。御膳料も同様に「御膳料」と記載しましょう。こちらも名前を記載する必要はありません。裏面は何も書かなくても大丈夫です。

お布施の渡し方

お布施をお渡しするときのマナーもあります。ふくさに包んでから渡し、きちんと挨拶を添えて渡しましょう。しかし、挨拶に何をお伝えすればよいか、迷う場合もあるかもしれません。ここではお布施の渡し方や挨拶の例について解説します。

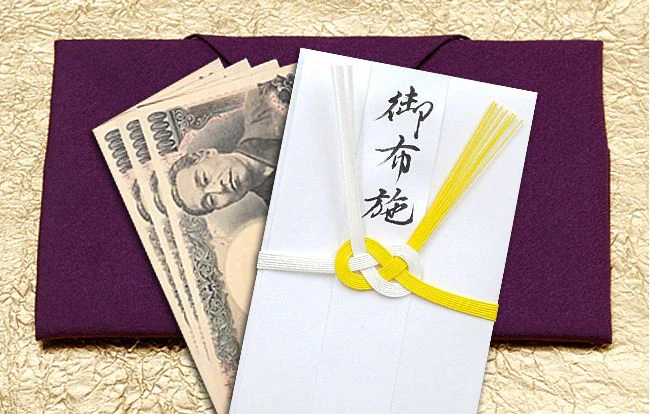

ふくさに包んでお盆に載せて渡す

お布施を渡すときにはふくさに包み、お盆に乗せて渡しましょう。切手盆、祝儀盆と呼ばれる物が正式ですが、なければ普通のお盆でも構いません。お盆もない場合はふくさだけでも、大丈夫です。ふくさに包むときは渡す直前に開き、ふくさをお布施の下に敷くようにして渡します。渡すときは文字が僧侶の正面に来るように渡しましょう。

お布施を渡すタイミングは法要が始まる前か法要が終わってから渡すようにしましょう。詳しくは次で解説します。

法要が始まる前に渡す場合の挨拶例

お布施を法要が始まる前にお渡しする場合、以下のことを伝えるようにしましょう。来ていただいたことへの感謝、お布施をお渡しする趣旨、その日の法要をお願いする趣旨を伝えます。

「本日はお忙しい中ありがとうございます。わずかではございますが、お布施を準備しましたのでお納めください。本日はよろしくお願いします」

挨拶は形式が決まっているものではありません。法要への感謝を伝えるもののため、形式にこだわりすぎるより、丁寧に感謝を伝えるよう心がけましょう。

法要が終わってから渡す場合の挨拶例

法要が終わってからお布施を渡す場合もあります。たとえば、以下のように挨拶するとよいでしょう。

「本日はお忙しい中ありがとうございました。わずかではございますが、お布施を準備しましたので、お納めください。おかげさまで本日の法要を滞りなく執り行なえました。」

お布施は僧侶に感謝の気持ちを伝えるものです。そのため、型式を意識しすぎるよりは感謝をきちんと伝えることを意識しましょう。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

まとめ

お盆のお布施は金額の目安が大まかに決まっているものではありますが、宗派や地域によっても違いがあります。そのため、あらかじめ地域の菩提寺や親族の方に目安を確認しておくとスムーズでしょう。

お布施の書き方や渡し方にもマナーがあります。これらの点を守らなければ、失礼に思われることもありますが、それほど難しいものでもありません。

小さなお葬式は僧侶の手配も行っております。お盆の法要を控えているときには、小さなお葬式にご相談ください。

法事・法要以外にも、葬儀全般に関する悩みや疑問があれば「小さなお葬式」へご相談ください。知識豊富な専門スタッフが24時間365日サポートします。

お通夜とは、家族や友人たちが集まり、故人と最後の夜を過ごす儀式のことです。ホゥ。

20190425094722_7101405897.jpg?fm=webp&h=108&w=170&fit=clip)