葬儀後も故人を供養するために、何度か法要が開かれます。そのなかでも、四十九日の法要は故人が仏様になる日と言われ、特別な意味を持つものです。

このとき、お経を上げてくれるお坊さんに「お布施」を準備することになりますが、どのくらい用意すれば良いのか、また注意しなければならないマナーはあるのかと不安を抱く方も少なくはないでしょう。

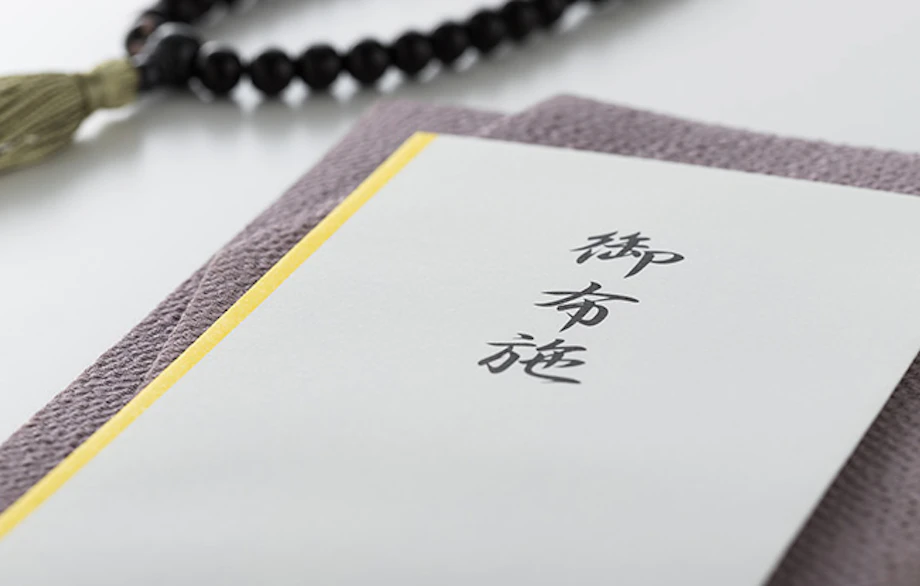

そこでこの記事では、四十九日法要に準備するお布施の書き方やマナーに焦点を当てて情報をお伝えしていきます。表書きの書き方や、金額の相場などをチェックしてみてください。

<この記事の要点>

・表書きには「お布施」か「御布施」と記入する

・お布施には薄墨を使用せず、普通の濃さの墨を使うのがマナー

・お布施の袋に迷ったときは水引のない無地タイプを選ぶ

こんな人におすすめ

四十九日法要のお布施の書き方を知りたい方

お布施にふさわしい袋の種類を知りたい方

お布施の相場について知りたい方

四十九日法要のお布施の書き方

この項目ではまず、四十九日法要で準備するお布施の書き方から説明していきます。お布施は「表書き」を書く必要があり、香典と同様に宗派の違いで使えない言葉も存在するため、マナーとして事前に確認しておくのが懸命といえるでしょう。

書き方以外にもお布施の意味や墨の色についても解説していますので、そちらもぜひ参考にしてみてください。

お布施の意味

まずはお布施の意味について確認していきましょう。本来であれば、お布施は仏教の修行(人に施すという修行)のひとつと言われていたそうです。

法文を唱える法施(ほうせ)と、人が持つ恐れを取り除く無畏施(むいせ)、そして食べ物やお金を施す財施(ざいせ)と呼ばれる修行が仏教では行われていました。

僧侶は法施と無畏施をご遺族に施し、ご遺族は僧侶に財施を施します。お布施はこの財施の修行に該当する行為です。今では修行よりも、読経してくれたお坊さんに対する謝礼や御本尊へのお供え物として認識されることがほとんどでしょう。

しかし、報酬という扱いではないためお布施に対し領収証が出ることは少ない傾向にあります。あくまでお礼として用意しましょう。

表書きの書き方

お布施を用意するにあたり、マナーとして覚えておきたいのは「表書き」の書き方です。基本、表書きには「お布施」か「御布施」の言葉を用いて書きます。表書きの下の部分に自分の名前を記入し、裏面に金額と連絡先(住所や電話番号)を記入しましょう。

名前は苗字だけでも差し支えはありません。連絡先については必須でないものの、書くと「丁寧な印象を感じる」という声もよくお聞きします。すでに文字が印刷されていることも多いですが、印刷されたものであっても問題はありませんので、ご安心ください。

中袋のあるタイプは、中袋の表に金額、裏に住所や名前を記入します。また、お布施とは別に交通費である「御車代」や「御膳料」といったものも必要になる場合があります。別途で必要になるものも事前に確認しておきましょう。

浄土真宗では使えない表書き

お布施以外にも、表書きには「御読経代」や「回向料」といった種類の言葉を用いることもできます。戒名を付けていただく場合には「志」や「戒名料」といった言葉を選ぶこともあるでしょう。

しかし、同じ仏教でも宗派によって使ってはいけない言葉が存在するので注意が必要です。特に浄土真宗では、お布施以外の言葉を使うことは極力避けなければなりません。

浄土真宗で言うお布施は、お坊さんへの謝礼ではなく「阿弥陀如来」へのお供え物、お礼として渡すものです。したがって、御読経代、戒名料といったワードは不適切といえます。マナー違反と思われてしまう可能性があるので気をつけましょう。

お布施以外の言葉を用いるのであれば、宗派の確認は必要です。マナー、注意点として念頭に置いておきましょう。

金額の書き方

お布施で渡す金額を袋に記入するときは、普通とは異なる書き方をします。縦書きで、漢数字の旧字体を使用しましょう。例えば、5,000円であれば「金伍阡圓」といった書き方になります。

このルールは、難しい漢字を用いることで不正や数字の改ざんを防ぐことを目的に定められたものです。今でも重要な書類のやり取りでは使われているしきたりなので、マナーとして覚えておいて損はありません。

最後に「也」と付けることもありますが、これは端数がないことを意味する文字です。付けなくても差し支えありませんが、迷った場合には書いておきます。

旧字体を覚えていない、漢字が出てこないという方も少なくないと思いますが、インターネットで検索すればすぐに出てくるので調べながら書いてみるのがよいでしょう。

墨の色

香典の表書きには、色の薄い薄墨を使用するのが礼儀といわれています。そこで気になるのが、お布施の準備をするときも薄墨を使用しなければならないのかという点です。恐らく、この疑問を持つ方は多いかと思います。

結論を述べると、このとき使用する墨の色は普通の濃さで問題ありません。薄墨は「悲しみの涙で墨が薄くなった」という、悲しみを表現するために用いるものです。お坊さんへの謝礼であるお布施に薄墨を用いるのは不適切といえるでしょう。

四十九日法要でなく、葬儀当日に渡す場合でも同じことがいえます。なるべく毛筆で、普通の濃さの墨を用いて表書きを書きましょう。

筆がないのであれば、市販の筆ペンでも問題はありません。極力、筆のような書き味のペンを選ぶのがベストです。実際に表書きを書く際の参考にしてみてください。

お布施にふさわしい袋の種類

お金を包むための袋は、いくつか種類があります。市販のものでも仏事によって使い分けが必要だったり、地域や宗派で選ぶべきものが変わったりするので、正しいものを選ぶようにしましょう。

この項目では、お布施にふさわしい袋の種類をご紹介します。どのような仏事でも使用できる袋も存在するので、それを覚えるだけでもお布施の準備がスムーズになるでしょう。ぜひ参考にしてみてください。

水引のない無地

どのような仏事でも使える定番の袋が「水引のない無地タイプ」です。すでに表書きが印刷されている袋も多く販売されています。どの袋を買うか迷ったときは、この袋を選べばまずマナーに反することはないでしょう。

無地タイプのものでも、封筒タイプと中袋の付いた多当折りタイプで種類が分かれます。どちらを選んでも差し支えありませんが、多当折りタイプの方が高級感を感じられます。そのためか、2万円~3万円以上の金額を包む場合は多当折りタイプを選ぶという声が多くありました。

四十九日法要以外の仏事でも使える袋なので、何枚か常備しておくのがおすすめです。ただし、地域や宗派の違いで水引のあるものを選ぶこともあります。後の項目で解説いたしますので、別のパータンについてはそちらをご参照ください。

奉書紙

お布施は「奉書紙」に包んで渡すという選択肢もあります。丁寧さを意識するのであれば、この包み方が一番良いと言えるでしょう。

奉書紙とは、和紙の一種を指します。日本で古くから利用されている和紙であり、奉書や古文書に利用されてきました。お布施を包むときも、この和紙に包んで渡すのが丁寧かつ正しい方法といえます。

この奉書紙を使うのであれば、あらかじめ半紙でお札を包んでおきましょう。中袋があるならそれを利用しても差し支えありません。そのままお金を包まないようご注意ください。

また、奉書紙の表と裏の区別の仕方も覚えておくとスムーズに準備ができるかと思います。つるつるした面が表、ざらついた面が裏です。奉書紙を用いる際の参考にしてみてください。奉書紙はインターネットで購入できるので、必要があれば通販で探してみましょう。

水引ありの不祝儀袋

傾向としては少ないですが、水引ありの不祝儀袋をお布施の袋として用いることもあります。地域、宗派の違い次第ではこのタイプの袋が適切となる場合もあるので、お布施を用意する際は地域の考えを学んだり、宗派の確認をしたりといった事前準備をしておくのが賢明です。

また、水引の付いたものは「色」でも使い分けが必要になってきます。四十九日法要なら黒白を選べば問題ありません。しかし地域によっては黄白、双銀の水引もあり、混乱してしまう方も少なくはないと思います。

基本黒白を選ぶという認識で差し支えありませんが、知識として色による違いは覚えておいても損はないでしょう。以下の表を大まかな使い分け方として参考にしてみてください。

| 黒白の水引 | お通夜や葬儀から四十九日まで (四十九日以降は水引なしのものを使うのが無難) |

| 黄白の水引 | 一周忌から |

| 双銀の水引 | お通夜、葬儀で包む金額が5万円以上のとき |

お金の入れ方

お布施のマナーは香典のマナーと混合しがちです。しかし、実際は香典とはマナーもお金の包み方も異なります。マナー違反にならないよう、しっかりと違いを確認しておきましょう。

まず気をつけたいのは、入れるお金の種類です。香典では古いお金(折り目が付いたもの)を包むのがマナーですが、お布施の場合は新札を使います。香典のようにわざわざ折り目を付ける必要もありません。

次に気をつけたいのが、お金を入れる向きです。お布施の場合は、袋の表にお札の肖像画がくるように入れます。香典とは逆の向きになりますので、こちらも注意点として覚えておきましょう。

お布施の相場

お布施を用意するにあたり、多くの方が一番気になるのは「相場」ではないでしょうか。どのくらいの金額が適切なのかわからず、準備の手が止まる方も少なくはないでしょう。この項目では、四十九日の法要で準備するお布施の相場について解説していきます。

相場については正解といえるものはなく、さまざまな考え方があります。包む金額に迷った際は以下の内容を参考にしてみてください。

お布施に明確な相場はない

読経料であるお布施は対価というわけではないため、決まった金額がありません。明確にこの金額が相場と述べることはできませんが、迷った方はお通夜や葬儀で準備した金額を目安に決めるとよいでしょう。

葬儀で準備するお布施は規模によっても変動しますが、15万円~50万円程度とされています。四十九日の法要だと、この10%~20%程度の金額を包むことが多いとのことです。したがって、3万円~5万円が金額としては一般的といえるでしょう。

あくまで一般的な基準のため、環境によって変動することも念頭に入れておきましょう。

地域による差

四十九日法要は、地域による違いがとても多い傾向にあります。マナーや、お布施の相場も地域によって一般的とされるものが変わってくるので注意が必要です。

一般的な目安は3万円~5万円と述べましたが、地域による違いを見ると都心に行くにつれ金額が上がっていくのが確認できます。東北地方は3万円程度、関西地方は4万5,000円程度、関東地方では5万円程度が目安です。

また、一部ではいただく金額を一律に定めているというお寺も存在します。さらに、お布施は宗派の違いでも金額が変動するケースもあるので要注意です。お寺側は、葬儀や法要で得られるお金でやりくりをしています。

地域に該当する宗派の人がいない場合、必然的に依頼の数は減っていくでしょう。そのため、お布施で頂く金額も高くなる傾向にあるとのことです。

寺の格式による差

四十九日法要の依頼をしたいお寺の格式によっても、お布施の金額に差が出るケースがあります。宗派で名称が異なるケースもありますが「総本山」「大本山」「本山」といった分け方がメジャーでしょう。

総本山が一番格式の高いお寺で、本山の上にありその宗派を統轄するお寺です。大本山が宗派の末寺(本山の下にある寺)を統轄しており、本山が一宗一派を統轄しています。

総本山や大本山など格式の高いお寺に依頼する場合は、お布施の相場もやや高めです。周囲に格式高い寺が多く、結果その地域の相場も高くなるといったケースもあるでしょう。

檀家である場合は高くなる傾向にある

そのお寺の檀家だと、お布施の金額が高くなる可能性があります。檀家とは、そのお寺の信徒となる家のことです。檀家となり経済面の支援を行うことで、葬儀や法要の対応を優先してもらえるメリットがあります。

お墓の管理をお寺側に任せることもでき、仏事の相談がしやすいのも利点です。しかし、その分お布施の金額が高くなったり、寄付でお金を払う場面が増えたりします。一般的に3万~5万とされていたお布施も、相場を超えて10万円近くなることもあるとのことです。

必ずしも金額が上がるという訳ではありませんが、高くなる可能性があることは念頭に置いておきましょう。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

四十九日の法要で準備するお布施は、供養のお手伝いをしてくださったお坊さんやお寺への謝礼です。お金の包み方や表書きの書き方は香典のマナーと混合してしまいがちですが、実際にはマナーやポイントが大きく変わってくるので注意しましょう。

袋の選び方や金額の目安など、この記事を参考にしてお布施の準備をしてみてください。その他、お布施のマナーで気になることがあればぜひ「小さなお葬式」へご相談ください。

法事・法要以外にも、葬儀全般に関する悩みや疑問があれば「小さなお葬式」へご相談ください。知識豊富な専門スタッフが24時間365日サポートします。

忌引き休暇は、実は労働基準法で定められた休暇ではありません。ホゥ。