身内が亡くなると、家族は迅速にお葬式のスケジュールを決める必要があります。しかし、お葬式を執り行う機会は多くないため、「お葬式の日程はどうやって決めるの?」「当日の流れが分からない」とお悩みの方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、お葬式の日程の決め方や当日の流れ、日程調整のポイントを紹介します。日程を伝える際のマナーやお葬式までに準備しておきたいことについても解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

<この記事の要点>

・葬儀日程は、火葬場の空き状況を確認してから決める

・仏滅にお通夜やお葬式を執り行っても問題はない

・法要が平日にあたる場合はずらしてもよいが、前倒しにするのがマナー

こんな人におすすめ

お葬式の日程調整にお悩みの方

六曜とお葬式の関係について知りたい方

仏式以外のお葬式について知りたい方

お葬式を行う際に知っておきたいこと

まずは、お葬式の形式と特徴を紹介します。葬儀にはさまざまな形式があり、それぞれ所要期間や式の流れ、予算などが異なります。故人の意思や経済状況に合った形式を選ぶことが大切です。

一般的なお葬式の種類と特徴は以下のとおりです。

| 葬儀形式 | 特徴 | 日程 |

| 一般葬 | 家族や親族以外にも、仕事の関係者や近所の方、故人と関わりのあった方々を広く招く | 2日間(亡くなった翌日にお通夜、その翌日に葬儀・告別式・火葬) |

| 家族葬 | 家族や親族など限られた参列者でお別れをする | 2日間(亡くなった翌日にお通夜、その翌日に葬儀・告別式・火葬) |

| 一日葬 | お通夜を行わずに葬儀・告別式・火葬のみを行う | 1日 |

| 直葬 | お通夜や葬儀・告別式を行わずに火葬のみを行う | 1日 |

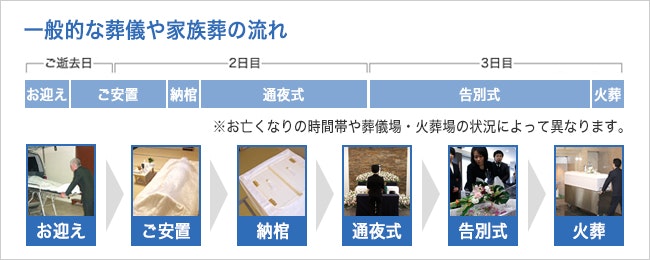

お葬式全体の流れ(葬儀・告別式編)

喪主や故人の身内として葬儀を行う側になったことのある方は少ないかもしれません。お葬式全体の流れを把握しておけば、初めての経験でも焦らずに済むでしょう。

お葬式当日は葬儀社の担当者が案内やサポートをしてくれますが、お葬式をよりスムーズに進めるためにも、一般的な流れを知っておくと安心です。

受付の準備をする

喪主や遺族はお葬式が始まる1時間ほど前に集合して、担当者と段取りの確認をします。事前に受付や香典の受け取りなどの役割を確認しておきましょう。お葬式が始まる15分~20分前には参列者が着席できるように受付を開始します。

読経~弔辞・弔電の紹介

お葬式が開式すると僧侶による読経が始まります。お通夜では読経の後は焼香を行いますが、お葬式では焼香の前に弔辞や弔電が紹介されます。

司会者が弔電を奉読しますが、全文が読まれるのは親しい方や会社関係者など数通程度で、残りは名前のみを読み上げることが多くなっています。

焼香をする

焼香とは、香を焚いて故人を拝む行為のことです。故人の冥福を祈る前に、心身の穢れを取り除くという役割があります。焼香をする順番は以下のとおりです。

1. 僧侶

2.喪主

3.遺族

4.親族

5.一般の参列者

右手の親指・人差し指・中指の三本で抹香をつまみ、目の高さくらいまで持ち上げ、指をこすって香炉に抹香を落とします。これを「押しいただく」といいます。1回~3回行うのが一般的な作法ですが、宗派によって押しいただく回数は異なります。前もって宗派がわかる場合は、その作法に則って焼香をあげましょう。

<関連記事>

【動画で解説】もう迷わない焼香のやり方・マナー

出棺・火葬

焼香が終わると、僧侶が退場されるのを見送りお葬式は閉式します。一般の参列者は、式場の外で出棺を見送るために待機します。その間、遺族は故人の周りに生花を飾る「別れ花」や、棺に蓋をして喪主から順番に釘を打つ「釘打ちの儀」を行い、棺を寝台車に乗せます。

その後、火葬場に移動し、最後のお別れをしてから火葬をします。火葬にかかる時間は1時間~2時間程度です。火葬が終わったら、「骨上げ」をして遺骨を骨壺に納めます。

精進落とし

精進落としとは、火葬場から戻った後に僧侶やお世話になった方々を招いて行う会食のことです。僧侶や参列者を労うことを目的としています。

喪主による挨拶から始まり、参列者と遺族が食事をしながら故人を偲びます。精進落としが終わればお葬式の全行程は終了となります。

小さなお葬式で葬儀場をさがす

お葬式は何時から始まる?タイムスケジュールを確認

お葬式を滞りなく進めるには、時間ごとに何が行われるのか確認しておくことが大切です。ここからは、一般的なお葬式のタイムスケジュールを紹介します。

【お通夜】

| 時間 | 内容 |

| 16:00 | 納棺 |

| 17:00 | 親族集合 |

| 17:00 | 受付開始 |

| 18:00 | お通夜会式 |

| 20:00 | 解散 |

【葬儀・告別式】

| 時間 | 内容 |

| 9:00 | 親族集合 |

| 9:30 | 受付開始 |

| 10:00 | 葬儀・告別式会式 |

| 12:00 | 精進落とし |

| 13:00 | 解散 |

お葬式の日程の決め方

「一般葬」や「家族葬」といった葬儀形式では、亡くなった翌日にお通夜を行い、その翌日にお葬式と火葬を行うのが一般的です。しかし、都心部では斎場や火葬場が混雑しているため、火葬まで数日間待つことも珍しくありません。

身近な人の死に直面したときに慌てず対応できるように、ここからはお通夜やお葬式の日程の決め方を紹介します。

1. 火葬場の空き状況を確認する

「一般葬」や「家族葬」の場合は、亡くなった日から2日後にお葬式を執り行うと仮定して、大まかな希望時間を決めてから火葬場に連絡します。お通夜やお葬式の日程を先に決めてしまうと、火葬場が予約できない場合に再調整が必要になります。まずは、火葬場から予約するようにしましょう。

火葬場が空いていれば、最初に決めたスケジュールで進めていきます。空いていなければ、時間を前後にずらして調整しましょう。

2. 僧侶の手配をする

お葬式では、菩提寺や普段お世話になっているお寺の僧侶にお経をあげてもらいます。僧侶の空いている時間を確認してから、お葬式の日にちを決めましょう。

希望する日時が合わない場合は、1日~2日程度であればお葬式の日程をずらすことができます。それでも予定が合わないときは、同じ宗派の他のお寺の僧侶を紹介してもらえるか確認してみましょう。

3. 参列者の予定を確認する

火葬場と僧侶の日程を押さえたら、参列者の予定を確認しましょう。遠方からの参列者がいる場合は、公共交通機関の予約が必要になるため、早めの日程調整が必要です。故人と関係が深い方や、葬儀に参列してほしい方のスケジュールは早めに確認しましょう。

4. 地域の風習にも注意する

お通夜やお葬式などの仏事は、宗派や地域によっても風習が異なります。たとえば、全国的には故人が亡くなった日の翌日にお通夜、その次の日にお葬式を行うケースが多いですが、地域によっては亡くなったその日にお通夜を行うところもあります。

また、お葬式と火葬の順番についても同様で、お葬式後に火葬をするのが一般的ですが、逆の順番で行う地域もあります。地域の風習を事前に確認しておくと安心です。

<関連記事>

友引にお通夜は避ける?友引と葬儀の日程との関連性

5. 友人などには日程決定後に連絡する

火葬場を予約して僧侶を手配できたら、お葬式の日程を決めましょう。親しい親族には日程が決まる前に予定を確認しますが、友人や知人には日程が決まってから連絡しましょう。

また、日程確定の連絡を入れる前に、お葬式に招く方の範囲も家族で話し合って決めておきましょう。故人の意向や会場の規模、交友関係などに合わせてどこまで知らせるか決めておきます。

小さなお葬式で葬儀場をさがす

葬儀に関する注意点とポイント

両親や祖父母といった身近な方が亡くなったら、お葬式の日程を決めなければなりません。長い間闘病されていたり高齢であったりする場合は、ある程度前もって考えておくこともできるでしょう。しかし、事故で突然亡くなられた場合など、日程を決めるための時間的余裕がないケースもありえます。

いざというときにスムーズに対応するためにも、注意点とポイントを事前に確認しておきましょう。葬儀後の法要や物式以外のお葬式についても併せて解説するので、参考にしてみてください。

「友引」は火葬場が休館していることも

「友引」とは、その日の吉凶を占う中国の占いである「六曜(ろくよう)」の一つです。もともとは「共引」と表記され「引き分けで勝負がつかない日」という意味でしたが、のちに「友引」と書かれるようになり「友を引き連れていく」という意味合いが定着しました。

本来仏教とは一切関係のない概念ですが、前述の解釈から友引の日はお葬式を避ける傾向があります。友引の日を定休日にしている火葬場も多いことから、友引を気にしないという場合も、火葬場が営業しているか確認しておきましょう。

お通夜については、友引でも問題ないとする考え方が一般的です。ただし、お通夜を友引に行う場合は、翌日の「友引明け」に葬儀を行うことになります。友引明けは火葬場が混み合う可能性があるため注意しましょう。

「仏滅」にお通夜やお葬式を執り行っても問題はない

同じく六曜の一つである「仏滅」にお葬式を執り行うことは問題ないとされています。もともとは「物滅」と表記され「全てがむなしい」という意味でしたが、のちに「仏滅」と表記されて「仏が滅びるほどの凶日」と捉えられるようになりました。

仏滅は結婚式などの慶事は避ける傾向にありますが、故人の冥福を祈るお通夜やお葬式については仏滅を気にする必要はないでしょう。また、仏滅には「仏」という字があてられているものの、仏教の考え方やしきたりとは関係がないため、宗教的な観点からも特に問題はないといえます。

初七日・四十九日法要は日程が決まっている

初七日とは、故人が亡くなられてから七日後に行う法要です。亡くなられた次の日にお通夜、その翌日にお葬式を執り行った場合、お葬式から五日後が初七日法要となります。友引の日とかぶってしまったり火葬場が空いてなかったりして葬儀まえに日数がかかってしまった場合は、お葬式から2日~3日で初七日というケースもあるでしょう。

初七日の後、次に行う法要が四十九日法要です。本来は初七日から四十九日までは七日ごとに法要を行うとされていますが、必ずしも亡くなられてから四十九日目である必要はなく、平日にあたる場合はずらしても問題ありません。

ただし、四十九日法要に限らず、法要は前倒しにするのがマナーです。前の週の土日に行われることが一般的です。

<関連記事>

葬儀が終わって初めての法要「初七日法要」で知っておきたい常識とマナーを紹介

四十九日法要までの流れと基礎知識|意味、必要な費用、服装や香典のマナー

仏式以外のお葬式について

神道の場合、葬儀は「神葬式」や「神葬祭」と呼ばれます。神道では死を「穢れ」と捉えるため、葬儀は神社ではなく自宅やセレモニーホールなどで行います。神道の葬儀は、2日間かけて執り行います。

キリスト教の場合、葬儀は教会で行うのが基本です。カトリックでは葬儀と告別式を分けて行い、プロテスタントでは分けずに同時に行います。本来キリスト教では「お通夜」は行いませんが、日本ではカトリックの場合は「通夜の祈り」、プロテスタントの場合は「前夜祭」といったお通夜に相当する儀式を行うのが基本の流れです。

葬儀日程を伝える際のルールとマナー

お葬式の日程が決まったら、招待する親族や友人・知人に連絡を入れます。連絡をする順番や連絡方法にもマナーがあるので注意が必要です。ここからは、葬儀日程を伝える際のマナーを解説します。

電話連絡が基本

訃報は、「電話」「メール」「新聞」「SNS」4つの手段を利用して伝えることができます。一般的には、速やか且つ確実に要件を伝えられる電話を利用します。故人の名前や会場の場所、開始時間など、葬儀の詳細を伝えましょう。

故人の交友関係が広く関係者が把握しきれないときは、新聞を活用することもあります。また、なかなか電話がつながらないときや、普段から密に連絡を取っている方にはメールやSNSでお葬式の日程を伝えても問題ないでしょう。ただし、人によっては訃報をメールで送ることを快く思わない方もいるため、家族に相談しながら慎重に判断する必要があります。

親族から順番に連絡する

お葬式をする際は、誰をお葬式に招くか、どの範囲までを対象とするかを話し合いリスト化するのがおすすめです。その中で、優先順位の高い方から順に連絡を入れるのがマナーです。一般的には、以下の順番で訃報を伝えます。

1. 家族・親族

2. 故人の友人・知人

3. 遺族の友人・知人

4. 町内会など近所の方

この場合の親族は、3親等が目安です。ただし、故人と関係の深かった方や近くに住む親族であれば、3親等であるかどうかに関わらず連絡を入れるケースもあります。特に、遠方に住んでいる方は移動に時間がかかるため、できるだけ早く伝えるようにしましょう。

小さなお葬式で葬儀場をさがす

お葬式までに準備しておきたい3つのこと

喪主をはじめとする遺族は、お葬式までの少ない時間の中でさまざまな手続きをする必要があります。ここからは、お葬式までに準備しておきたい3つのポイントを紹介します。

喪主を決める

喪主とは、お葬式を執り行う代表者のことです。喪主の決め方に特別なきまりはありません。基本的には配偶者がが務め、配偶者がいなければ子どもや親、兄弟姉妹など家族が務めます。遺言書に指定があるかどうかも確認しましょう。

喪主は葬儀社との打ち合わせやお葬式における挨拶など、やることが多く責任のある役割です。誰が喪主を務めるかで揉めてトラブルに発展するケースもあるので、早めに喪主を決めてお葬式に向けて家族で協力して準備を進めましょう。

書類を提出する

病院で亡くなった場合は、医師が死亡診断を行い「死亡診断書」を発行します。家族は死亡診断書を受け取り次第、葬儀会社に遺体の搬送を依頼したり、市区町村役所へ死亡届を提出したりします。

なお、死亡届の提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内です。また、火葬の際に必要となる「火葬許可証」の申請も一緒に済ませましょう。葬儀社が手続きを代行してくれるケースも多いので、自身で役所に出向くのが難しい場合は一度相談してみるのがおすすめです。

服や持ち物を用意する

喪主は正喪服や和装が望ましいとされてきましたが、現在は洋装でもよいといわれています。喪主の服装は以下から選びましょう。

| 男性 | ブラックのモーニングコートとダークグレイの縞柄のスラックス・ブラックスーツ(上下)・黒羽二重の染め抜き5つ紋付の羽織袴 |

| 女性 | 光沢のない黒のワンピース・フォーマルスーツ・羽二重に染抜きの五つ紋で黒無地の着物 |

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

家族や親族が亡くなると、すぐにお葬式の準備に取りかかる必要があります。一般的なお葬式では亡くなった日の翌日にお通夜、その翌日にお葬式を執り行うことが多いでしょう。しかし、お葬式の日が友引にあたったり火葬場が空いていなかったりする場合は、日程を後ろにずらすこともあります。

また、お葬式の後も、初七日や四十九日法要の準備が必要です。これらの法要を当日に行えない場合は、前倒しにして法要を行います。法要は先送りにしないのがマナーです。

小さなお葬式では、24時間365日対応の専用サポートダイヤルで、お葬式の日程調整やそのほかのご相談を受け付けています。お葬式についての疑問は、お気軽にご相談ください。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

御霊前は「亡くなった方の霊魂の前に供えるもの」という意味です。ホゥ。