「一周忌」は亡くなってから1年を意味します。故人とお別れした寂しさを抱え、1年間過ごした遺族にとって大切な日になります。一周忌法要では、どのような対応をするのがよいのでしょうか。香典やお供えについて、悩まれる方も多いでしょう。

今回は一周忌に招かれた際の香典やお供えについてご紹介します。いざという時の為に、ぜひこの記事を参考にしてください。

<この記事の要点>

・一周忌には僧侶による焼香や読経が行われ、御斎という食事に招かれることもある

・一周忌には香典やお供え物が必要で、香典金額は血縁者の場合は1万円程度が目安

・一周忌の香典の表書きは「御仏前」と記載するのが一般的

こんな人におすすめ

一周忌について知りたい方

一周忌の香典の相場を知りたい方

一周忌を欠席する際の注意点が知りたい方

一周忌について

一周忌に参加した経験がなく、どんなことをするものなのかよくわからないという方も少なくないでしょう。

若い方であれば、まだ身近に亡くなった方がいない可能性や、初めて参列するという可能性もあります。何をするのか、また何を用意したら良いのかわからないという方も少なくありません。

しかし、一周忌といっても行われる内容は複雑なものではありません。参列するときの不安な気持ちを解消するために、まずは一周忌の内容について解説します。

一周忌では何をする?

一周忌は僧侶による焼香や読経が行われます。場合によっては御斎という食事に招かれることもあります。お誘いを受けた場合は断らず、参加するのがよいでしょう。やむを得ず、参加できない場合は丁重にお断りをし、辞退してください。

また、一周忌法要には、親族や故人と親しかった友人などを招く場合が多いでしょう。どこまで招待するかは遺族が決定するものなので、家庭の事情によって異なります。

故人が葬儀や一周忌に呼んでほしい人を遺言として残している場合は、その内容に従う形で決定されるでしょう。

地域によっては一周忌の流れや決まりなどが異なる場合があるので、不慣れな土地での参列の場合は、相談できる方に決まり事などを確認しておくようにしましょう。

香典やお供えが必要

一周忌に参加する場合、香典やお供え物が必ず必要になります。一周忌の香典の目安は地域によっても異なりますが、血縁者であれば1万円程度、知人友人であれば5,000円程度が目安になるでしょう。故人と関係が深ければ深いほど多く包むというのが暗黙のルールです。

もちろん目安よりも少なく包んだからと言って責められたり、非常識だと罵られたりすることはありません。無理なく出せる範囲の金額を包むようにしましょう。

また、一周忌の法要を終えた後に食事が出されるかによってもお渡しする金額は変わります。法要の際に出される食事の分も上乗せして包む必要があるでしょう。

その際は香典の目安の1.5倍程度を包むか、お供え物を食事代として用意しておくという場合もあります。参加する前にお食事が出されるのかどうか確認しておくと安心です。

一周忌の香典の目安を表にまとめました。自分のケースがどこに該当するのか確認してみてください。

| 故人との関係 | 会食なし | 会食あり |

| 祖父母 | 10,000円~ | 10,000~30,000円 |

| 両親 | 10,000円~ | 10,000~50,000円 |

| 兄弟や姉妹 | 10,000円~ | 10,000~30,000円 |

| 親戚 | 10,000円~ | 10,000~30,000円 |

| 知人や友人、職場関係 | 5,000円~ | 10,000円 |

ちなみに故人の孫の場合は、成人していないときは上記の表の金額に当てはまりません。ご両親や親戚の方との相談になりますが、基本的には香典は必要ないものとされています。

香典の額を決める際の注意点

香典の金額は上記の通りですが、金額はあくまでも「〇〇円から」という形式をとっています。そのため細かい金額は自分で決める必要があります。香典の金額の決め方は以下の通りです。

・4や9の数字を含む金額は避ける

・きりの金額をいれる

4や9は苦しむという言葉を連想させるため、不吉なものとされています。そのため4,000円や9,000円という金額は決して入れてはいけません。4と9を避けキリの良い数字を心がけましょう。

香典袋の書き方

香典袋の表書きの書き方についてお悩みの方は多いのではないでしょうか。いざという時に困らないように、香典袋の表書きの書き方をご紹介します。

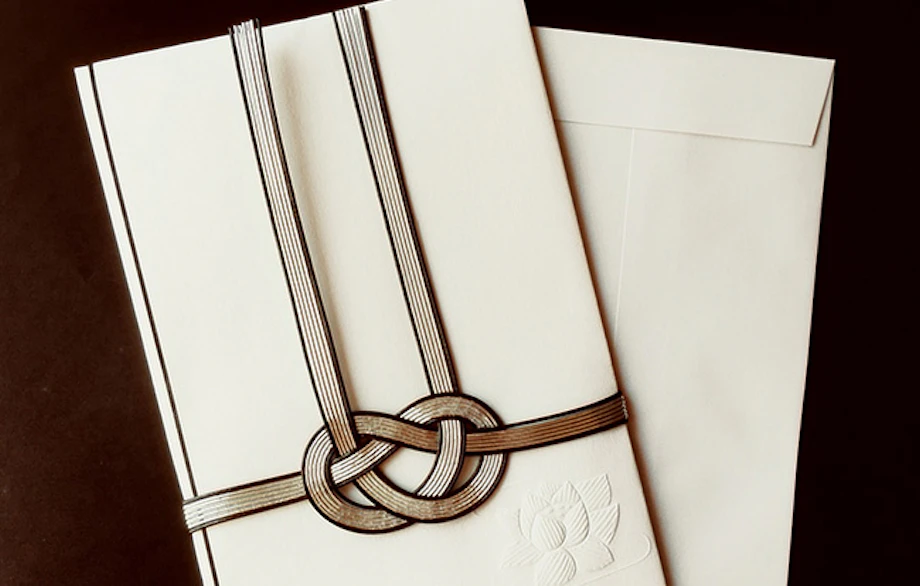

一周忌の香典は、黒白や双銀の結び切りの不祝儀袋を用いるのが一般的です。表書きはのしの少し上部に「御仏前」と記載しましょう。そして、のしのすぐ下の位置に氏名をフルネームで丁寧に記入します。

市販の香典袋には御霊前や御仏前の記載がある場合があります。その場合、必ず「御仏前」を選択しましょう。

一周忌を迎えた故人はすでに仏様となっているので、「御霊前」では失礼にあたります。あまり気にならない方もいますが、場合によっては遺族に不快な思いをさせてしまうこともあるため注意が必要です。

また、葬儀の際は不祝儀袋の表書きに薄墨を使うのがマナーとされていますが、一周忌の際は濃い普通の墨でも基本的には問題ありません。水で濡らしたり薄墨の筆を用意したりする必要はないでしょう。

一周忌の香典の渡し方・渡すタイミングは?

香典を渡すタイミングは喪主に一言添えてお渡しするのがマナーとされています。「御仏前にお供えください」と一言かけるのを忘れないようにしてください。

また、香典を持っていくときは袱紗に包んでおくのも重要なマナーです。袱紗を用意するのが面倒だからとバッグの中に直接入れるのは避けましょう。

一周忌に持っていく袱紗の色はグレーや紺、黒などの落ち着いた色味が良いでしょう。場合によっては手頃な価格で手に入るので、一周忌の前に用意しておくのがよいでしょう。袱紗を用意する時間がない場合は、ハンカチなどを代用して包みましょう。

一周忌に参列できない際の対処法は?

一周忌を執り行う際、一般的には参加するかどうかを問う内容ではなく、一周忌の日程が記載されている手紙が届きます。

しかし、一周忌に招待してもらってもスケジュール的に参列できないときがあるかもしれません。そのため、招待されたらお断りの連絡を入れなければなりません。

はがきが届いた時点で、あなたが参加するものだと思い、準備を進めていると認識しましょう。迷惑をかけないためにも、参列できないとわかった時点で断らなければなりません。

参列できないときの正しい対応を知っておくことでご遺族に不快な思いをさせることなく、断ることができるでしょう。以下で参列の断り方をご紹介します。

手紙を送る

参列できない場合は、お悔やみの手紙を送るというのが一般的でしょう。近年手紙を書く習慣がない方が多いので、違和感があるかもしれません。しかし、一周忌に行けない場合は手紙でお悔やみを遺族に伝えるのが正しいマナーです。

遺族は法要に参加する参列客の分の食事の手配などを進めています。日程が近づけば近づくほど、断ったときに迷惑がかかるでしょう。一周忌に参加できないとわかった時点で、早めに断りの連絡を入れるようにしましょう。

法要に欠席する場合は返信はがきだけでなく別途手紙を書くことが重要です。気持ちが伝わりやすく、相手の予定を圧迫しない手紙はよい方法だといえるでしょう。

しかし、一周忌の予定が迫っていてあまり時間がない場合は、止むを得ず電話でも問題ありません。ご遺族の気持ちを第一に考え行動しましょう。

断りの際の手紙の書き出しから結びまでの流れをご紹介します。

・一周忌法要に招いていただいたことへの感謝を伝える

・遺族に寄り添う言葉も忘れない

・止むを得ない事情で参列できないことを伝える

・故人との思い出や人柄などを間に入れる

・故人の冥福を祈る言葉を入れる

・結びの一言を記載する

・最後に手紙を書いた日付と喪主様の氏名、左下に自分のフルネームを記載する

上記の流れでお悔やみの手紙を書くようにしましょう。一周忌はなるべく予定を調整して参加したいものですが、止むを得ない場合はあるでしょう。

参加するかどうかの連絡を電話で済ませてしまうことも可能ですが、お手紙を送ることでより弔意が相手に伝わるでしょう。送る相手が親族などの親しい関係の方だとしても、送る手紙の文面は砕けることなく書いてください。大事な方の一周忌に参加できず残念だという気持ちをしっかり伝える必要があります。

電話で伝える

すぐに伝えてあげたいという場合、電話で不参加を伝えるという方法があります。電話で不参加を伝えるときは、言葉に十分注意しましょう。本来は手紙で伝えるのがルールなので、その旨をお相手に伝えても良いかもしれません。

上記の手紙の書き方で挙げたような内容を、電話だとしても相手に伝えられると良いですね。電話での連絡になったことと、遺族のことを思いやる言葉を必ず伝えましょう。

はがきに返事をする

一周忌の案内は、自宅に招待はがきで届きます。一周忌の1ヶ月~2ヶ月前あたりにはがきが届くことが多いでしょう。結婚式の招待状とは違い、参加の可否を問う項目はありません。一周忌法要の日付と場所、メッセージが記されています。

しかし、返信用はがきではないのでこのはがきをそのまま利用して不参加を告げるのは避けましょう。案内状に返事を書いて送り返すことは、遺族への配慮に欠けていると考えられてしまうので、十分に注意しましょう。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

一周忌法要は、葬儀やお通夜とは違うルールがあります。お通夜や葬儀よりも故人と親しい関係にあった方だけが参加する場合も多いので、可能であれば参列したい行事でしょう。また、一周忌法要はお互いの近況を話しながら故人を偲び思い出を語らう大事な会です。

遺族や故人に失礼のないよう、お悔やみの気持ちを伝えるだけでなく、香典の書き方などのマナーもしっかり守る必要があります。自分自身だけでなく遺族に不快な思いをさせないためにも、マナーやルールはしっかり守りましょう。

一周忌以外にも、お葬式にはたくさんのルールやマナーがあります。家族の形や宗教、故人の意思はそれぞれ異なるため、何をすればよいか分からないこともあるでしょう。

「小さなお葬式」では、遺族と参列者が気持ち良く故人を見送れる安心のお葬式をサポートしています。葬儀に関して分からないことがあれば、ぜひご相談ください。

相続人には、被相続人の遺産を一定割合受け取れる「遺留分侵害額請求権」があります。ホゥ。