葬儀や法事の際、お布施の準備で迷う方は少なくないでしょう。袋に包まずに渡すのはマナー違反ですが、どのような袋に包んでもよいわけでもありません。

この記事では、お布施の袋がどこで売っているか、入手できなかった場合の代用品があるか、などお布施袋にまつわる知識を紹介します。寺院に渡すお布施の他、お車代や御膳料の金額目安についても。お布施の準備のポイントを押さえておくと、定期的に執り行う法要の際にも安心です。

<この記事の要点>

・お布施の袋はホームセンターや文具店、インターネットの通販サイトなどで購入できる

・お布施の袋がない場合は奉書紙や不祝儀袋、白い封筒などで代用する

・お布施の袋の中央下部には氏名を記載し、包んだ金額は旧字体の「大字」を使用する

こんな人におすすめ

お布施を包む袋はどこで売ってるのかを知りたい方

お布施の袋の代用品として使えるものを知りたい方

お布施の袋の書き方を知りたい方

お布施を包む袋はどこで売ってる?

お布施の袋は、さまざまな場所で入手できます。例えばホームセンター、文具店、スーパーマーケットの文具売り場などです。最近では100円ショップで販売されていることも珍しくありません。また、インターネットの通販サイトでも販売されています。

なお、葬儀の際には葬儀社で用意してくれる場合もあるので、買いに行く時間を見つけられない場合など、一度問い合わせてみるとよいでしょう。

お布施の袋として使えるもの

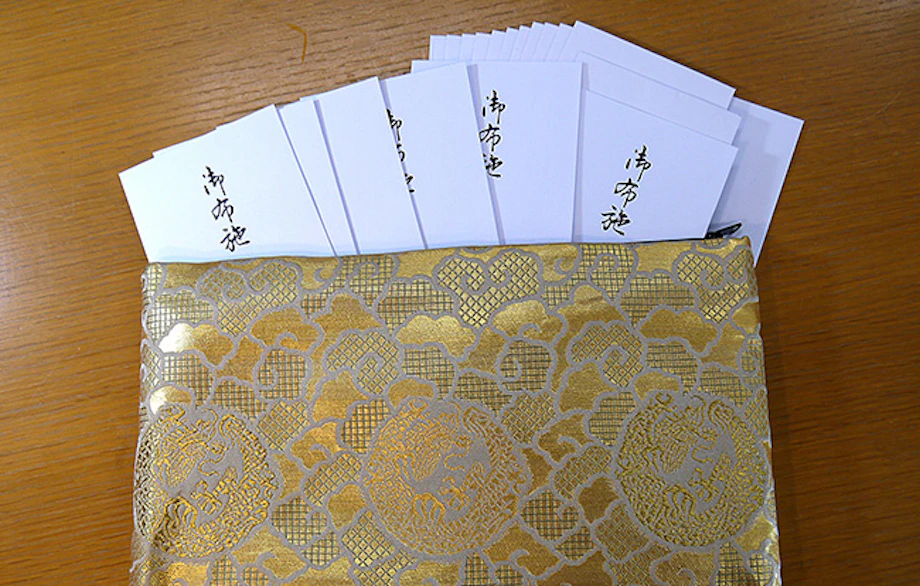

お布施の包み方にはいくつかのスタイルがあります。「御布施」と印字されている袋が用意できなかった場合の3つの選択肢を確認しておきましょう。お布施の袋を用意する際は、その他僧侶に渡す金銭を用意する場合もあるので、複数枚用意しておく必要があります。

奉書紙

金銭を包むものにも本来のスタイルがあり、奉書紙で包む方法は正式なお布施の包み方といえます。半紙などでお札を包んでから奉書紙でくるむ方法です。すべらかな面を表側にして包みましょう。

不祝儀袋

不祝儀袋または香典袋もお布施用に用いることができます。不祝儀袋を買い求める場合、水引の色や結び方に注意が必要です。一般的な葬儀や法要の場面で渡すのであれば、水引の結び方は“結び切り”または“あわじ結び”を選びます。色は黒白や黄白、双銀が最適です。

ただし、お墓を建てたときの開眼供養として渡すなら、慶事の扱いになります。その際は、紅白の水引がついたのし袋を選びましょう。

白い封筒

白い封筒にお布施を包むなら、「無地」のものを選ぶのが一般的です。切手貼付けの欄や郵便番号を記入する部分など、余計な印字が入っていないものを選びましょう。

白い封筒には二重構造のものがあります。弔事に二重の袋を用いるのは不幸が重なることを連想させ、敬遠される場合もあるので注意しましょう。

お布施の袋の書き方には何を書く?

僧侶にお渡しするお布施の袋には、さまざまな情報を書き入れる必要があります。それぞれに守っておきたい作法があるため、ここで確認しておきましょう。表書き、氏名、金額について解説します。

お布施の表書きにパターンはある?

表書きとは、包んだ金銭の趣意を示すものです。お布施の場合、多くは「御布施」と表面上部中央に書き入れます。お布施は仏教の考え方から生まれたものであるため、多宗教で用いることはありません。

また、お布施の袋には濃墨を使います。香典では、悲しみを表すために薄墨を使うのが一般的ですが、お布施は寺院への信心を表すために渡す金銭であるため、悲しみを表す必要はありません。

氏名と住所を書く場所

袋の表面、表書きの下に施主の氏名を書き入れます。名字だけでも構いませんが、フルネーム書き入れておいたほうが親切です。

一方、住所は袋の裏面、左下に寄せて書くようにします。これは中袋がある場合は中袋の裏面、ない場合は外袋の同じところに書き入れます。指定がなければ、縦書きで記しましょう。

お布施の金額は書く?書かない?

お布施袋に金額を書き入れるかどうかは地域差、寺院の考え方の差によってまちまちです。迷う場合は寺院に問い合わせてみましょう。書き入れる場合は、中袋がない場合は裏面の右側に、ある場合は中袋の表面中央に記入します。

ここで使用する金額を示す文字は大字と呼ばれる漢数字です。これは改ざんを防ぐために用いられます。以下に主な大字をまとめましたので確認してみましょう。

1(壱)、2(弐)3(参)、4(四)、5(伍)6(六・陸)、10(拾)、1,000(阡・仟)、10,000(萬)

金額の頭には「金」の文字を付け足しましょう。最後は「圓也」とします。金額を書く欄が横書き指定の場合は算用数字で書いても構いませんが、枠がない場合は縦書きです。

お車代、御膳料を入れる袋は何を選ぶ?

葬儀や法事に僧侶をお招きする際は、お布施の他にもお車代、場合によっては御膳料を用意します。お布施の袋とは別の袋で渡すことが礼儀です。ここでは、お車代や御膳料を入れる袋や袋の書き方などを解説します。

お車代は交通費

お車代とは、いわば交通費のことです。会場が寺院のときなど僧侶が出向かない場合以外は用意します。また、タクシーを手配したり喪家の送迎で僧侶を呼んだりした場合は、この限りではありません。しかし、親族や地域によっては「どのような場合でもお車代は渡す」という慣習が定着しているところもあります。

お車代は、白い封筒に入れるのが一般的です。このときも、余計な印字が入っていない、無地のタイプを選びましょう。また、水引がついた不祝儀袋で渡すこともあります。お車代を入れる袋には、表書きに「お車代」「御車代」と書きましょう。使うのは濃い墨です。

僧侶が会食に同席しない場合は御膳料を

お膳料は、会食に使うはずだった費用の代替えです。会食は一般的に僧侶もお誘いします。それを辞退された場合は御膳料としてお渡ししましょう。僧侶も会食に参加するのなら不要です。御膳料は僧侶が帰るタイミングで渡すとよいでしょう。

入れる袋は、白い封筒が望ましいとされています。一重の封筒を選ぶのもポイントです。封筒には表書きで「お膳料」「御膳料」と書きます。

お車代も御膳料も渡す場合、一緒の袋に入れてもよいか迷うこともあるかもしれません。基本的には別々に包むのがマナーです。一緒でもよい、と言われた場合のみ同封するようにしましょう。

お布施・お車代・御膳料を僧侶に渡す際のマナー

お布施の他にお車代と御膳料も含めると用意する袋は合計3つになります。どれを上にするのか、どの向きで渡すのかなど迷ってしまうこともあるでしょう。

お布施、お車代、御膳料を渡すときには切手盆を用意します。お布施の袋を一番上にして切手盆に置きましょう。その下にお車代、お膳料の袋を重ねますが、この2つはどちらが上でも構いません。ただし、表書きの字は「僧侶が読める向き」にします。

もし切手盆が用意できなければ、袱紗(ふくさ)でも代用できます。僧侶に差し出すときには「お預けいたします」「御託をお願いいたします」など一言添えましょう。

お布施・お車代・御膳料の金額目安

お布施は儀式や法要によって包む額に違いが出ることがあります。お布施とは施しであり、代金とは趣旨が異なるため、一概にいくら包むといえるものではありません。そのため本来、額は施主が決めるべきものですが、少なすぎても申し訳ないと悩む人も多いでしょう。お布施、お車代、御膳料の金額目安について知っておくことをおすすめします。

お布施の包む金額目安

葬儀の場合、30万円~60万円程度が一般的なお布施の金額の目安です。葬儀の後に定期的に設ける法要では1万円~10万円と見ておきましょう。四十九日、一周忌、三回忌まではやや厚くお布施の金額を包み、以後は一律でいくらと決めている家庭も多いようです。

お布施は、故人の供養をしてくれた僧侶へ感謝の気持ちを表す一面もあります。そのため、寺院や葬儀社に問い合わせても、「お気持ちで……」とあいまいに返されることが少なくありません。迷ったときは、目安の金額の真ん中、もしくは少し多めに包むことをおすすめします。

お車代の包む金額目安

お車代は、1万円が目安です。ただし、タクシーや喪家の送迎などで僧侶の移動手段を確保した場合、お車代は必要ありません。寺院で執り行う場合も同様です。

御膳料の包む金額目安

お膳料は、5,000円~1万円が目安です。ただし、僧侶が会食に参加した場合には用意しません。地域や菩提寺の慣習によっては「ご住職の奥様へ」と2人分の御膳料を包むこともあります。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

お布施を包む袋は、身近なお店で入手できます。もし間に合わなかった場合には、白い封筒や不祝儀袋でも代用可能です。葬儀社によっては用意してくれることもあるので、一度問い合わせてみてもよいでしょう。

なお、お布施に関するマナーや金額の目安などは一般的な風習です。地域やお寺によって、金額もマナーも異なることがあるので、周囲の意見を聞きながら用意しましょう。

お布施以外にも、葬儀全般に関する悩みや疑問があれば「小さなお葬式」にご相談ください。24時間対応の専門スタッフが気持ちに寄り添い、適切なアドバイスをいたします。

相続人には、被相続人の遺産を一定割合受け取れる「遺留分侵害額請求権」があります。ホゥ。