遺骨は火葬場から墓地等に移動して納骨されますが、その手順や費用を詳しく知る方は多くありません。そのため、納骨の直前にいろいろなことを調べ始めると忙しくなってしまうでしょう。納骨に関する疑問が解消されると、納骨に関する行事をトラブルなく進めることが可能です。

この記事では、納骨の手順や費用、納骨式に参列するときのマナーについて解説します。今現在、納骨に関して悩みのある方はぜひ参考にしてください。

<この記事の要点>

・納骨の手順として、まず寺院に法要の依頼をして遺骨を取り出す

・石材店などの業者に納骨を依頼する場合の費用は10万円程度が目安

・納骨する際は遺骨、埋葬許可証、お布施などを持参する

こんな人におすすめ

納骨の方法を知りたい方

納骨の手順について知りたい方

納骨にかかる費用を知りたい方

納骨の方法

納骨の方法は1つだけではありません。多種多様な方法があるので1つずつ解説します。

一般墓

一般墓へ納骨する方法は、住職に開眼供養を行ってもらった後に供養を行います。遺骨はお墓の下部に納められます。しかし、遺骨を納める部分はお墓によって以下のように変わるので注意しましょう。

棚が地中にあるケース

関東地方などでよく見られるケースです。遺骨を配置する棚が地中に埋めてあり、その棚がいっぱいになると土へと還されます。

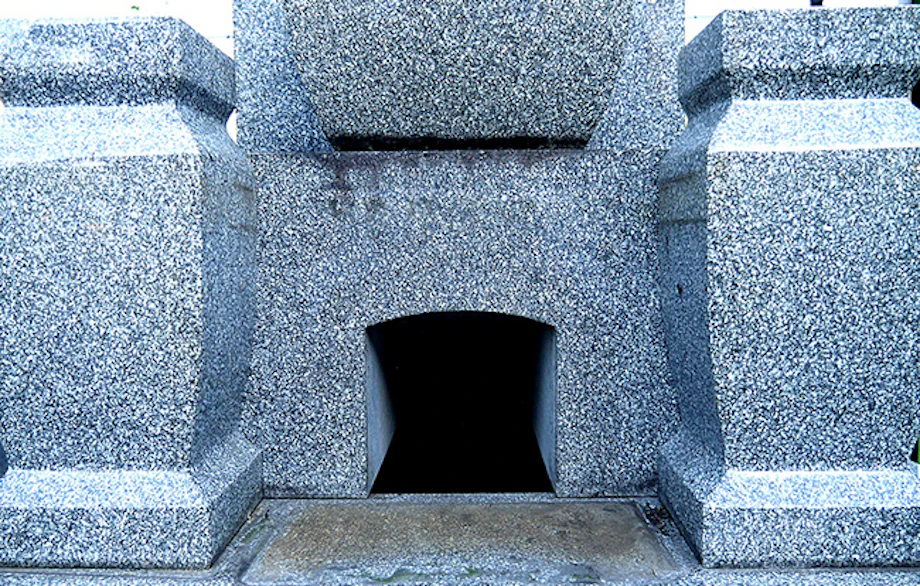

地中に遺骨を還すケース

関西地方でよく見られるケースです。骨壷から遺骨を出して、四方を御影石に囲まれたカロートと呼ばれる部分に埋めます。

遺骨を還す部分が地上にあるケース

遺骨を還す土を地上に設けるケースがあり、この部分を「丘カロート」と呼びます。

樹木葬

樹木葬とは、石ではなく樹を魂の拠り所とすることです。この樹木葬には、里山型と霊園型があります。

里山型

里山型は山林の墓地に墓標となる樹木を得る型です。現在でも全国各地で利用されています。

霊園型

霊園型は山林の墓地ではなく、霊園の中に設けられた樹木を墓標とする型です。その樹木にも種類があり、家庭ごとに区画分けされたパターンや、複数の家庭がシンボルツリーに礼拝するパターンもあります。

永代供養墓

骨壷ごと納骨できる石塔や地下に納骨することを永代供養といい、納骨する際は納骨式を行います。10年~33年間は個別で安置しますが、その期間が過ぎたら他の方の遺骨と合わせて納められるのが一般的です。

納骨堂

納骨堂とは、寺院等にある納骨をするための施設です。納骨堂の中には扉がついた壇があり、その中に遺骨を安置します。壇の種類は2つあり、本尊も祀られている仏壇型や、安置するだけの空間であるロッカー型があります。

納骨をする時期

納骨には適した時期があるのでしょうか。一般的な時期としては以下が挙げられます。

・四十九日

・百箇日法要

・一周忌

・三回忌

ここからは、多くの方が行う納骨の時期について解説します。

四十九日

すでにお墓が建ててある場合では、四十九日までは遺骨を自宅で保管しておき、当日を迎えると納骨する家庭が一般的です。この日に納骨する理由は、人が亡くなると魂は49日間この世を彷徨い、そのあと浄土へ向かうため、その時期に合わせられるからといわれています。また、法要と納骨を同時に行えるため、親族の負担を減らすことが可能です。

百箇日法要

亡くなった方の命日から100日後に行う法要を百箇日法要といいます。この時期に納骨を行う方は、四十九日に納骨を行えなかった方が多いようです。また、百箇日法要には「悲しい期間から脱して前進する」という意味があります。

一周忌

一周忌は、命日から1年が経った日に行う法要のことを指します。この日まで時期が合わなかった家庭が、喪が明けると同時に納骨を行います。四十九日と同様、法要と納骨を同時に行えるため、親族の負担を減らすことが可能です。

三回忌

三回忌は命日から2年経った日に行う法要です。これまでの法要で納骨できなかった家庭はこの時期に納骨を行いましょう。また、三回忌を命日から3年後の日と勘違いしている方がいますが、2年後なので注意が必要です。

納骨する時期にはきまりはありません。そのため、自宅に数年の間安置しても問題はありません。新しいお墓を建ててから納骨する方もいれば、火葬後すぐに納骨する方もいます。上記の日にちはあくまでも目安なので、家庭の状況にあった時期で納骨を行いましょう。

納骨の手順

納骨には以下のように、ある程度手順を踏む必要があります。

1.法要を依頼する

2.遺骨を取り出す

3.必要な書類を作成する

4.納骨式に参加する方へ連絡

5.お供え物を準備する

6.会食の準備をする

事前に連絡を取らなければいけないこともあるので、あらかじめ確認しておきましょう。

1.法要を依頼する

寺院の住職に法要の依頼をしましょう。各家庭にも予定があるのと同様に、住職の都合もあるので早めに連絡することをおすすめします。

2.遺骨を取り出す

次に遺骨を取り出します。自力で行う方法もありますが、遺骨が納めてある場所の扉は非常に重く、人の力で開くことは難しいので、無理であれば石材店に頼みましょう。また、住職と同じくこちらも連絡を早めにすることをおすすめします。

3.必要な書類を作成する

納骨するときには遺骨埋葬許可証という書類を用意しないといけません。この書類は、火葬場で「火葬許可書」として受け取り、その場で「火葬執行済」と記してもらいましょう。

火葬から納骨までの期間が長いときは、途中で無くさないように大切に保管しましょう。もし無くしてしまうと、埋葬できなくなり再発行にも複雑な手続きが必要になるので注意が必要です。

4.納骨式に参加する方へ連絡

続いて納骨式に参加する方への連絡をしましょう。納骨式に呼ぶ人にきまりはありませんが、親族や故人との関係が濃かった人が一般的でしょう。伝える内容としては、日時と場所は必ず伝えましょう。それに加えて補足情報も伝えておくのがおすすめです。

この連絡は出席の確認も兼ねているので、早めに連絡するとその後の進行がスムーズに行えます。連絡手段は電話やメールで行っても問題ありません。

5.お供え物を準備する

次に、お供え物を準備しましょう。例としては、お花や果物、故人の趣味に関係する物がおすすめです。

お供え物の注意点としては、食べ物を放置していると猫などの動物が食い荒らしてしまい、お墓が汚れてしまう点です。そのような状況に陥らないためにも、食べ物をお供えした後は持ち帰ります。

6.会食の準備をする

後に会食をする際は、準備をしましょう。自宅ではなく、どこかの店や会場を借りるときは予約をしておかないと、いざというときに場所が確保できません。こちらも会場の設営などは余裕を持って行いましょう。

納骨にかかる費用

納骨の際は、必ず費用がかかるのが実情です。しかし、納骨の方法によって費用は変動するため、ここからは状況ごとの費用について解説します。

業者に納骨を依頼するケース

石材店などの業者に納骨を依頼するときの費用は10万円程度です。内訳としては、石材店への依頼費として約7万円、僧侶へのお布施として約3万円、車代として約1万円です。上記に加えて、お供え物や引き出物の費用も考慮しましょう。なお、お布施は地域によって目安が異なるので、事前に確認しておきましょう。

自力で納骨するケース

自力で納骨するときの費用は、無いに等しいでしょう。強いていえば、お供え物や引き出物等にかかる費用が必要になります。

費用を抑えるためには

費用の大部分は石材店への依頼費です。新しいお墓を建てる費用だったり、遺骨を取り出す作業だったりを頼むときは必ず石材店に頼むことになります。その作業を自力で行なったり、永代供養を行なったりすると費用を抑えることが可能です。

納骨式に持っていくもの

納骨式には持って行くべきものが存在します。これらを忘れると執り行えないので忘れないようにしましょう。

遺骨

遺骨は納骨式には欠かせません。火葬場から直接持ってくる場合は、忘れる心配はほとんどありませんが、自宅等で保管している場合はつい忘れてしまうことがあるので注意しましょう。

遺影、位牌

必須ではないですが、余裕がある場合は持って行くとよいでしょう。

埋葬許可証

埋葬許可証を忘れてしまうと納骨を行えないので、必ず持って行くようにしましょう。

お供え物

お供え物も必須ではないですが、故人のことを思うとなるべく備えた方がよいでしょう。また、宗教によっては卒塔婆も備える場合があります。この卒塔婆は用意するのに3,000円~1万円ほどの費用がかかるので、あらかじめ予算に組み込んでおきましょう。

お布施等

僧侶に渡すお布施は忘れずに準備しましょう。目安としては3万円~10万円ほどです。法要をあわせて行うか否かによって必要の有無が変わるので注意しましょう。

費用

石材店などに支払う費用もあわせて用意しましょう。

納骨式に参列するときのマナー

納骨式は正式な儀式のため、少なからずマナーが存在します。時期によって変わりますが、服装は黒やグレー等の落ち着いた色にした方が無難です。また、四十九日以前は喪中なので喪服を着用しましょう。地域によっては一周忌まで喪服を着用するところもあるので、各地域の風習に従いましょう。

宗教ごとの納骨

納骨の方法は宗教ごとに違いがあります。ここではキリスト教と神道の納骨方法について解説するので、ぜひ参考にしてください

キリスト教

キリスト教では住職ではなく神父や牧師を呼びます。黙祷を済ませた後、讃美歌を歌ったり聖書を朗読したりして、納骨は終わりです。

神道

神道では納骨を「埋葬祭」と呼び、火葬後、間を置かず納骨するのが基本です。しかし、現在では五十日祭のときに納骨を行う家庭も増えています。

納骨はしないでよいのか

さまざまな理由で「納骨をしたくない」という方もいるでしょう。日本では納骨を強制する法律はないので、納骨を行わなくても問題ありません。その場合は、手元供養を行うか自宅で正しく保管しておきましょう。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

納骨はさまざまな方々に頼んで執り行われます。そのため、事前連絡を怠らないようにしましょう。

加えて、納骨をする時期にきまりはありません。自身の状況に合った時期に納骨をするとよいでしょう。納骨式には必要なものが存在するので忘れずに用意しましょう。

納骨に関して気になる点がある際は、小さなお葬式にご相談ください。専門の知識を持ったスタッフが、お客様に寄り添ってアドバイスいたします。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

御仏前は「仏となった故人の前に供えるもの」という意味です。ホゥ。